基于學科大概念高中物理單元設計與實施

——以“機械能守恒定律”單元為例

任虎虎

(江蘇省太倉高級中學,江蘇 太倉 215411)

1 學科大概念的內涵

學科大概念是在事實基礎上抽象出來的深層次、網絡狀、有意義和可遷移的聚合概念,是一個學科領域中最精華、最有價值的內容,居于學科結構的中心,能反映學科的本質,具有廣泛的概括性、適用性和解釋力.發揮著小概念“文件夾”和“透鏡”的作用,學科大概念通常表現為一個有用的原理、思想或問題等.

1.1 學科大概念是知識組織的核心

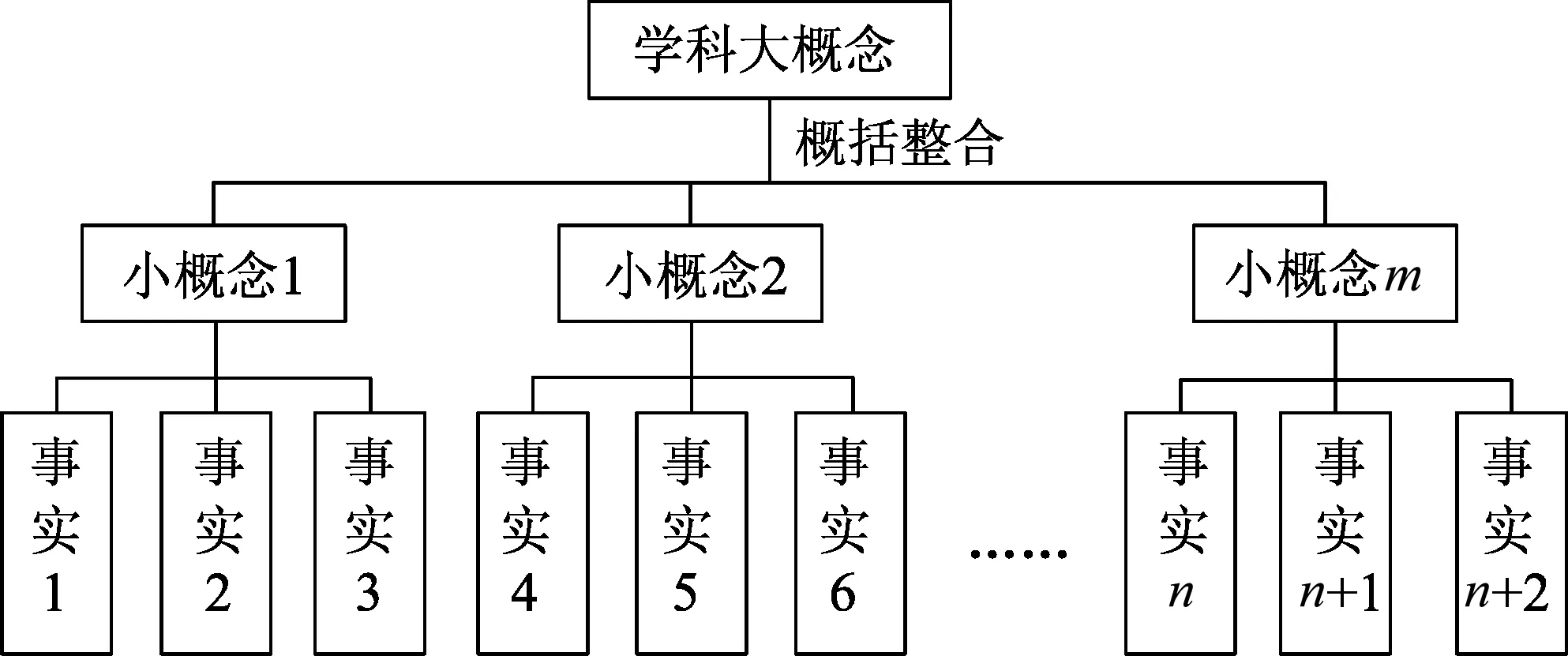

從知識層面看,學科大概念能將零散的事實、概念、經驗和問題等有機整合在一起,并整合建立聯系,是知識組織的核心,而有機組織的知識是知識結構化和認知結構形成的基礎.學科大概念的進階過程先是基于事實抽象出一些零散小概念,然后對這些小概念進行概括總結上升為學科大概念,如圖1所示,對學科大概念的理解過程就是對一類知識的內化過程.學科大概念是學科結構的中心,對其的揭示也就是對學科本質的理解,對學科大概念的內化獲得就是深度學習的過程.

圖1 學科大概念的結構層次

1.2 學科大概念是思維發展的載體

從思維層面看,概念是思維發展的載體,一方面概念本身的獲得過程就要經歷分析、歸納和綜合等思維過程,另一方面概念是學生進行思維的基本單位,思維發展就是不同概念之間建立聯系和相互影響的過程.由于學科大概念是在眾多小概念相互關聯整合基礎上形成的,必然要應用到抽象、評價和批判性反思等高階思維,這也是專家思維的具體體現.所以學科大概念是高階思維發展和思維品質提升的載體與保障.

1.3 學科大概念是靈活遷移的基礎

從實踐遷移層面看,促進學科大概念理解的教學首先從包容性的學科事實等情境出發;其次通過體驗、持續的探究與整合形成內化的抽象原理(學科大概念);最后遷移其到陌生情境解決新問題,所以學科大概念是實現高通路靈活遷移(遠遷移)的基礎.

2 基于學科大概念的單元教學設計

由于大概念的抽象性、網絡狀等特征,單元整體教學是促進學科大概念理解的基本教學樣態,克服課時主義的弊端,進行單元整體建構,解決思維發展低階性、課時之間零散性和單元之間割裂性等現實問題.在平時教學實踐中,一線教師較多關注課時層面的設計與實施,較少從整體出發關注單元層面的設計與實施,即關注局部忽視整體,這樣很難深度理解學科大概念和培育學科核心素養.

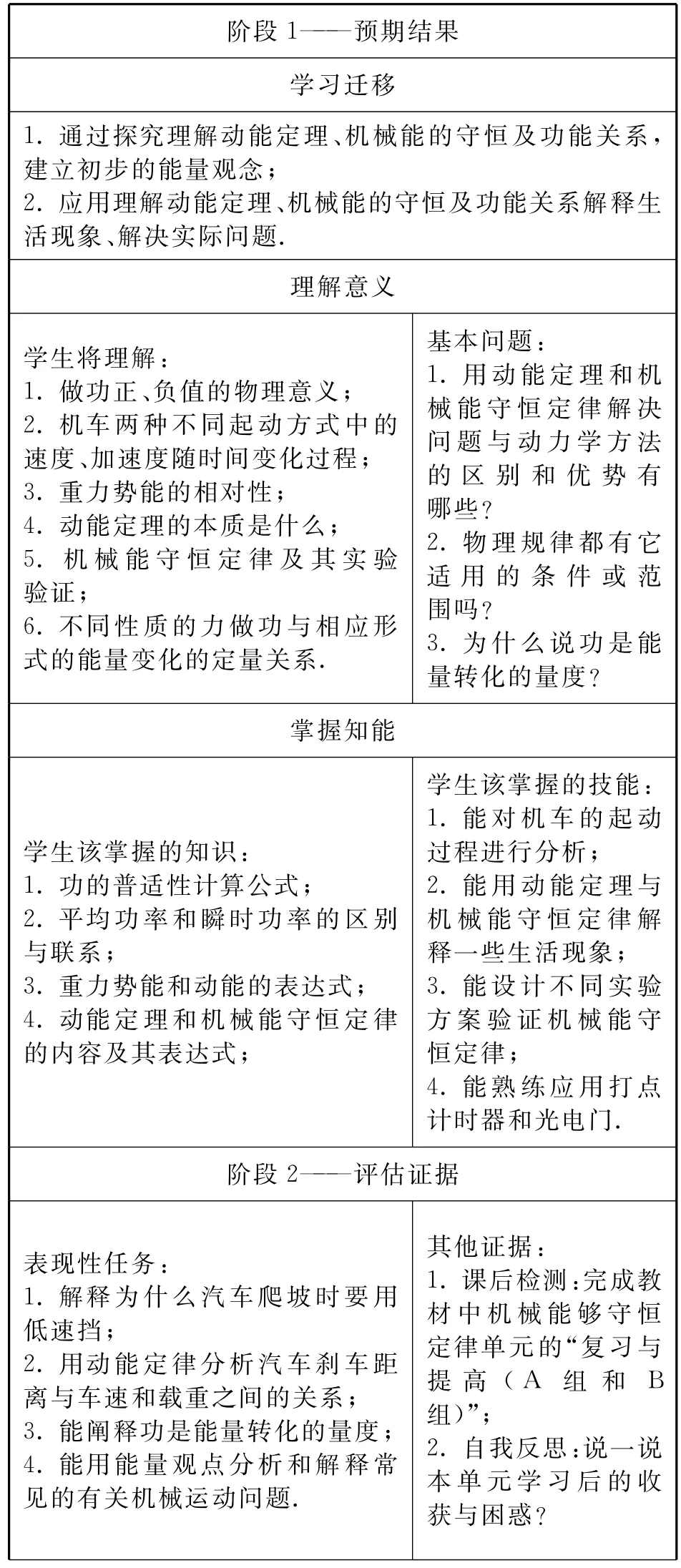

對于單元教學設計本文引薦逆向設計,單元逆向設計是“以終為始”的教學設計,即從單元最終輸出倒推輸入內容和方式,尋求達成單元目標的最佳學習路徑與實施方案.共分為3個階段:首先確定科學的單元學習目標,其次設計合適的單元評估證據,最后開發有效的單元學習活動,將目標及對目標的評估同時先于活動而設計,真正發揮評估對學習的反饋和促進作用.下面對人教版高中物理新教材必修第2冊第8章“機械能守恒定律”進行單元逆向教學設計,如表1所示.

表1 “機械能守恒定律”單元逆向設計

續表

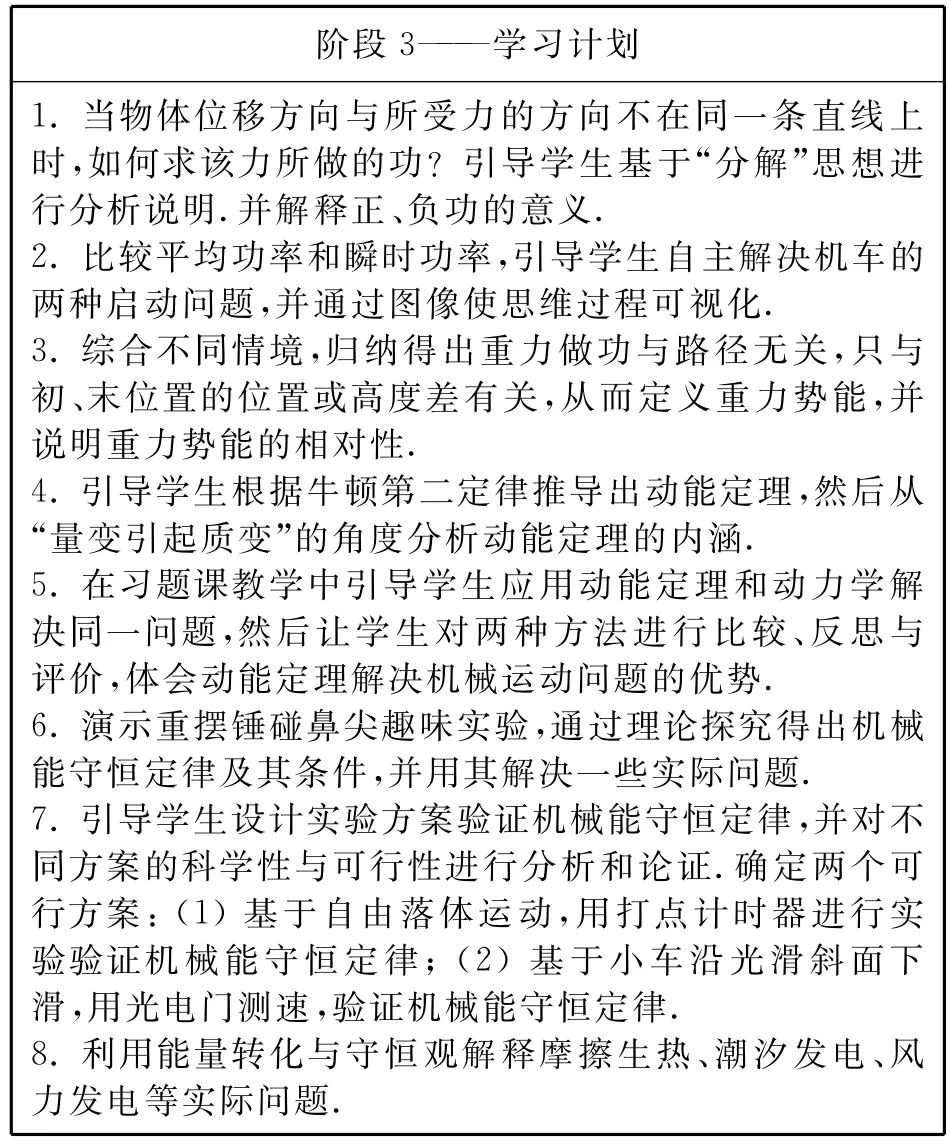

3 基于學科大概念的單元教學實施

基于學科大概念的單元教學實施包括大情境鏈接、大問題指引、大任務驅動、概念性理解和反思性遷移5個基本環節,在每個環節設計相應的教師活動和學生活動,促進對學科大概念的理解,如圖2所示.

圖2 基于學科大概念的單元教學實施

3.1 大情境鏈接

大情境是在簡化、剪輯與凝練學生生活體驗的基礎上,設置適合學生文化背景、具有較大程度綜合性、較強程度包容性的情境,通過大情境,將學生已有的知識、經驗、學科現象等與單元學習內容有機鏈接,需要學生回顧與聯想,教師創設的大情境從不同角度思考會獲得不同的問題和知識.大情境在單元教學過程中可以反復出現,整合單元知識,促進對學科大概念的深度理解.

在機械能守恒定律教學中,鐵球碰鼻尖實驗:用一個結實的細繩一端連接一大質量的鐵球,另一端固定在天花板上.一同學緊靠墻角站立,將鐵球拉到靠近鼻尖處放手,觀察鐵球接下來運動過程中是否能碰到鼻尖.這個情境中發現鐵球前幾個來回剛好能運動到鼻尖處,說明這個過程中有某個物理量是守恒的;這個情境涉及重力做功與重力勢能變化;若已知最大擺角和繩長,基于動能定理可以求最大速度;還可以和圓周運動知識鏈接,求繩子的最大張力,這就是一個大情境.

3.2 大問題指引

大問題是指向學科大概念并對大任務的進一步聚焦.大問題是超越知識本身、闡明知識本質、能夠指引對某一特定主題內容的理解、激發知識間聯系和遷移的綜合性問題.大問題可以分解為若干小問題,通過對一個個小問題的分析,實現對大問題的理解,在這個過程中需要教師的互動引導和學生的協作討論.

在本單元教學中,可以設置大問題:為什么說功是能量轉化的量度?對這個問題的理解建立在3個具體問題的研究基礎之上:(1)重力做功是重力勢能轉化的量度,重力做了多少功重力勢能就改變多少(包含符號,下同);(2)合外力做功是動能轉化的量度,合外力做了多少功動能就改變多少;(3)除重力或彈簧彈力以外的其他力做功是機械能轉化的量度,其他力做了多少功機械能就改變多少,如果除重力或彈簧彈力以外的其他力不做功,則機械能守恒,即為機械能守恒的條件.

3.3 大任務驅動

大任務是單元教學的核心任務,其指向單元核心知識.對大任務的探究將幫助學生實現對學科大概念的理解,在單元教學中起著定位與導航的作用.在這個環節中教師提供有限的指導和學習支架,學生則在深度思考的基礎上體驗探究,團隊合作探尋完成任務的方案,大任務可以分解為幾個小任務.

在本單元教學中,設置大任務:尋找鐵球碰鼻尖實驗中的守恒量.這個大任務可以分解為4個子任務,并貫穿在單元學習整個過程中.子任務1:建立物理模型進行分析;子任務2:這個過程中重力勢能和動能相互轉化,厘清重力勢能和動能的概念建立過程;子任務3:用動能定理進行理論探究,得到機械能守恒定律;子任務4:設計實驗方案進行探究.

3.4 概念性理解

概念性理解是超越概念層面的理解,是對概念進行縱橫聯系、深度理解形成持久性的認知網絡的過程.概念性理解是學習能夠轉移到新情境的前提條件,是通往深度學習的必由之路.在單元知識本質理解的基礎上,通過對小概念進行抽象概括形成基本原理、建立物理觀念和發展高階思維.它是單元教學的核心,發揮著承上啟下的作用,大情境鏈接、大問題指引和大任務驅動就是為了促進概念性理解,而概念性理解是實現高通路遷移(遠遷移)的基礎和保障,在這個環節中需要教師的點撥升華和學生的收斂內化.

在本單元教學中,首先通過對動能定理、機械能守恒定律和功能關系的理解,幫助學生建立能量的轉化與守恒觀;其次通過對從能量角度與動力學角度解決問題的思路、過程和結果進行比較與評價,領悟從能量的角度分析和解決機械運動問題的方法.

3.5 反思性遷移

在單元教學的過程中或結束后,引導對學生對自己學習的內容、方式和結果等進行反思與評價,促進學生理清知識內在的邏輯結構,理解知識背后蘊藏的意義和價值,實現對學科大概念的進一步理解,然后遷移其到新情境解決實際問題,在這個環節教師要做好反饋評價.

本單元教學中,對于機械能守恒定律的“系統內”該如何理解?是一個教學難點,可以引導學生進行反思論證.根據萬有引力定律知識:g=GM地/R2,重力勢能是物體和地球這個系統共有的;當彈簧發生明顯形變時,與之接觸的滑塊有一個微小形變,但由于滑塊形變量太小,彈性勢能可忽略不計,這兩個彈性形變同時產生、同時消失,所以彈性勢能也具有系統性.另外對于彈簧的動能:由于是理想化的“輕彈簧”,質量忽略不計,所以動能為0.在這個反思的基礎上進行實踐遷移解決實際問題:生活中很多學生會利用后端帶彈簧的圓珠筆玩一個小游戲:將其后端放在桌子上豎直向下按壓,突然放手后會彈起一定高度.若已知圓珠筆的質量,請只利用手頭的刻度尺得出圓珠筆離開桌面時的速度大小以及彈簧的最大彈性勢能.