北方沿海城市水土流失及防治對策淺談

——以天津市為例

馬士龍,馮晏輝,葉茂盛

(1.中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222;2.南水北調東線總公司,北京 100071)

城鎮化是人類社會發展的客觀趨勢,是國家現代化的重要標志,對全面建成小康社會、加快社會主義現代化建設進程、實現中華民族偉大復興的中國夢具有重大現實意義和深遠歷史意義。根據世界城鎮化發展普遍規律,現階段我國仍處于城鎮化率30%~70%的快速發展區間[1],城市人口的增加給城市經濟建設增加了活力和可觀的經濟效益,但相應也會加劇人口、資源和環境之間的矛盾。天津作為我國京津冀城市群的重要組成部分,隨著城鎮化不斷提升,將會在市域及城鎮建設用地范圍內建設大量基礎設施、工業園區、經濟(技術)開發區和房地產項目,使原有的城市地形地貌發生變化,從而加劇城市水土流失。天津作為北方沿海超大型城市,其城市水土流失影響因素及防治對策具有顯著的代表性,可以為北方沿海城市水土保持工作提供借鑒和參考。

1 城市水土流失

水利部于1995 年8 月在深圳市召開了“部分沿海城市水土保持工作座談會”,首次正式提出城市水土保持的概念,為全面開展城市水土保持工作提供了輿論上、理論上和工作上的準備。王冬梅等學者提出,城市水土流失是在城市這一特定區域,在城市開發建設過程中因人為活動擾動地表和地下巖土層,破壞原始下墊面結構或堆置廢棄物、構筑人工邊坡而造成的水土資源的破壞和流失[2]。王繼增等學者認為,城市水土流失的空間范圍可以界定為“城市建成區及其周邊地區”。其中,周邊地區大體上相當于城市郊區或城鄉結合部,可以根據其產業類型、與城市中心區的經濟聯系、城市建設開發活動的影響程度特別是城市侵蝕景觀等大致確定。另外,此處所指的城市是廣義的城市,即包括建制鎮在內[3]。

城市水土流失的空間范圍是城市、建制鎮的建成區或因城鄉建設和發展需要必須實行規劃控制的區域。與鄉村水土流失相比,城市水土流失具有人為性、強度大、復雜性、地域性、突發性以及隱蔽性等特點,其類型復雜多樣,造成的危害主要包括破壞土地資源、污染城市水體、影響城市排水防洪以及破壞城市景觀[4]等方面。

2 天津市城市水土流失特點

2.1 人為因素主導

城市水土流失從產生、發展到危害,每一個環節和方面都具有顯著的人為性[5]。根據天津市政府2016 年審議通過的《天津市城市總體規劃(2015—2030 年)》要求,天津市將著力提升創新發展能力,全面構建對外、對內雙向開放格局,與北京共同引領京津冀世界級城鎮群建設,帶動環渤海地區升級發展,將天津建設成為全球門戶、創新之都、區域中樞和生態城市。2020 年常住人口城鎮化率達到87%,戶籍城鎮化率達到70%,市域建設用地規模控制在4 407 km2以內,城鎮建設用地規模控制在2 340 km2以內。

天津市本身屬于平原區城市,水土流失輕微,長期以來人們的環境保護與水土保持意識較弱。近年來,大量的生產建設項目如房地產、軌道交通等項目開工建設,將更加人為性地加劇城市水土流失的產生和發展。這些項目建設一方面阻礙降水入滲,增加地表徑流,加劇城市內澇災害和河道淤積;另一方面其釀成的水土流失災害又嚴重影響著城市經濟文化的發展,形成城市區域人口、資源和環境之間極不協調的局面。

2.2 水土流失強度大

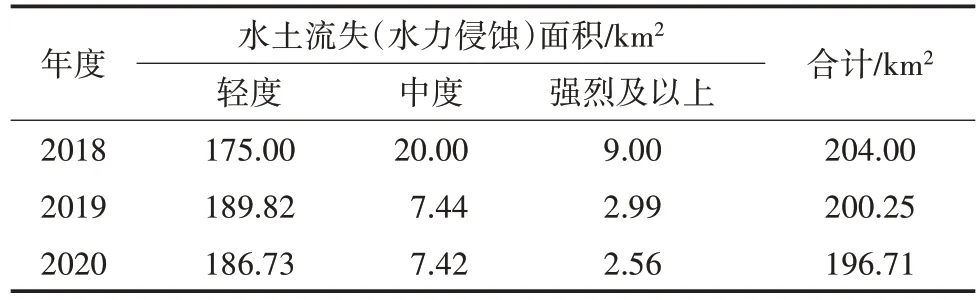

天津市行政區域國土面積11 916.85 km2。根據天津市水務局近3 a水土流失監測數據,2018—2020年以來,水土流失(水力侵蝕)總面積約占天津市國土面積的1.6%左右,并且呈現逐年減少的趨勢(詳見表1),每年減少約4 km2,天津市水土流失整體上以輕度為主,其面積占水土流失總面積的80%以上,而天津市城市和建制鎮的建成區幾乎不再產生水土流失。

表1 天津市水土流失動態變化

根據京津冀城市群的國土空間規劃,天津市屬于環渤海經濟中心,城市發展不可避免地進行大規模的開發建設,包括市區及市郊(環城四區、濱海新區)范圍內的城鎮建設及經濟(技術)開發區、房地產、工業園區建設。在這些建設過程中,水力侵蝕土壤侵蝕模數將會變為擾動前的8~10 倍[6],水土流失強度由輕微變為中度甚至強烈,最終造成水土資源損失。

2.3 水土流失類型復雜

天津市屬于北方沿海城市,其水土流失類型主要存在化學侵蝕(土地鹽漬化)、水力侵蝕和風力侵蝕3種類型。天津市水力侵蝕面積主要分布在薊州區境內北部山丘地,另外濱海新區、武清、靜海、寶坻、寧河和薊州區南部等平原區也有少量分布。但是通過監測發現,只有薊州區有強烈及以上強度的水力侵蝕分布,其他區域水力侵蝕現狀較輕微。天津市風力侵蝕主要分布在天津西北部,涉及寶坻區、北辰區和武清區,沙化土地面積很少且零星分布,主要為沙化耕地和人工固定沙丘。天津市土地鹽漬化面積為5 384.73 km2,各行政區均有發生,主要分布在濱海新區、環城四區(即北辰區、西青區、津南區和東麗區)、靜海區和武清區,鹽漬化強度以輕度鹽化(含鹽0.1%~0.2%)為主,占全市鹽漬化土地面積的41.8%;鹽土(含鹽>0.6%)、中度鹽化(含鹽0.2%~0.4%)和重度鹽化(含鹽0.4%~0.6%)為輔,分別占全市鹽漬化土地面積的25.5%、25.3%和7.4%。

天津市在城鎮建設過程中產生的城市水土流失幾乎囊括上述所有水土流失類型。土地開挖、棄(土)渣亂堆亂棄為水力侵蝕提供豐富的物料基礎,地表硬化加速地表徑流的形成和流速;土質顆粒裸露、人為擾動造成地表疏松又為風力侵蝕提供物質載體;地表坑洼易澇、排水不暢,在強烈蒸發作用下,產生地表積鹽,形成鹽漬化土壤。因此,天津市城市水土流失治理難度艱巨,需要綜合考慮各種水土流失類型,統籌布置水土保持措施,才能達到有效治理的目的。

2.4 水土流失危害隱蔽性和突發性

一般鄉村水土流失發生發展會有明顯的跡象,如水力侵蝕發生時,地面往往是由分散的細流逐步集成股流將泥沙帶走,其侵蝕過程清晰可見;風力侵蝕發生時,地面固體顆粒會隨著風力的加大而產生蠕動、躍移,甚至會有沙塵暴等現象。城市水土流失往往發生于城市建成區及周邊建設控制區域內,這些區域通常地表硬化,建筑物眾多,降雨形成的地表徑流都由地下排水管道排走,而空氣流動形成的風經過建筑物的阻擋分割也會產生渦流等現象,難以發現水土流失的直接侵蝕過程,并且化學侵蝕(土地鹽漬化)更具有一定的隱蔽性,也正因為如此,在城市水土流失發展的初期,往往難以引起人們的重視。

城市范圍內人口密集、財富集中和基礎設施較好,但因城市地面大面積的硬化使地下水得不到有效補充,雨水不能下滲,給城市排水造成壓力,特別是部分老城市市政排水系統設計標準低,綠地、洼地面積小,雨水調蓄能力弱,若遇突發性大而集中降雨,水流容易形成集中匯流,路面及低洼區域匯集大量積水、大量淤泥及雜物堆積,造成城市內澇,嚴重影響人民的生命和財產安全。

3 天津市城市水土流失影響因素

3.1 土地開發利用過度

隨著天津市城市化進程的不斷加快,在市域及城郊范圍內不斷開發房地產、經濟(技術)開發區和工業園區,用地規模迅速增長,在土地開發過程中,會對土地進行大規模平整操作,存在破壞原地表水文系統和植被的活動,當這種狀況逐步發展成較大規模時,會造成城市地形地貌的改變,部分河流或天然的水體被強制改造、填平,以致暴雨徑流在地面的停留時間大大縮短而洪峰流量更為集中,導致水土資源的污染及流失。這些項目在建設過程中,其基礎施工、線路管道開挖擾動會造成原表層土體結構破壞,施工產生的臨時堆土或棄渣土體結構松散、黏度小,抗風蝕、水蝕能力差,為水土流失提供了豐富的物料來源;施工過程中形成的坑洼地表以及含鹽量較高基坑排水,由于缺乏完備的排水系統,又成為土地鹽漬化發生的基礎。

3.2 水土保持監管滯后

據不完全統計,天津市每年開工的生產建設項目約200 項,多數集中于市域或市郊城市規劃區域內,基本上為房地產項目,由于生產建設單位水土保持意識不足,對于水土保持工程破壞嚴重,土地開發建設期間既不考慮生態恢復,也不采取有效措施治理水土流失,一些閑置土地更未能得到及時恢復,造成土地裸露,在破壞城市面貌和景觀的同時,還加劇城市水土大量流失。城市建設效益的發展速度不斷加快,這種速度遠高于水土保持監管工作的推進。雖然現在天津市已經相對完善了水土保持法律法規,相繼出臺了《天津市水土保持規劃》和“區域水土保持評估辦法”“用地清單水土保持管理辦法”“生產建設項目水土保持監管辦法”等一系列法規標準,并運用“天地一體化”監管平臺對全市范圍內生產建設項目進行了監督管理,但是由于人力和財力的投入有限,水土保持監管工作相對于城市發展速度仍存在手段有限、相對滯后的問題。

3.3 城市化的負面影響

城市化會引起大量人口涌入城市,城市下墊面立體化,加上其粗糙程度增加,從而引起城市熱島效應,城市熱島效應也是城市水土流失不可忽視的影響因素。自2003年起至今,天津市總人口數由1 000萬增長到1 600萬左右,城市人口密度加大,建筑物日益密集,生產和生活用能不斷增加,也就造成城市熱島效應的范圍和強度不斷加大。

城市熱島效應會引發一系列問題,比如城市區域氣溫升高,蒸發量高于鄉村地區;風力加大,風速高于周邊區域;污染加重,污染物質由鄉村地區吹向城市區域等,加上其他因素的影響,會致使城市區域降雨多為短歷時集中暴雨且頻繁發生,再加上城市化建設過程本身造成的水土流失問題,會使城市水土流失程度更為嚴重且危害頻發。

4 天津市城市水土保持措施

4.1 源頭控制

科學合理規劃城市建設活動,保護城市水土資源,這是防治城市水土流失的根本,也是城市水土保持“源頭控制、預防為主”原則的顯著體現。在城市開發建設前期,就應充分考慮土地資源承載能力,合理控制城市人口規模和用地情況,制定一套既能夠確保城市基本功能和空間布局,又能將水土流失問題控制在合理范圍內的城市水土保持規劃,這將有助于從源頭控制城市水土流失的發生;提高水土保持監督管理投入,加大城市水土保持的監管力度,切實實行“事前、事中、事后”的水土保持監管體系,將水土保持的有關規定和要求以法律法規形式貫穿于城市的規劃管理和各項開發建設中,這將有助于城市水土保持的全面貫徹和實施;提高全體居民生態保護和水土保持的意識,將衛生城市與文明城市相互融合,切合實際推動水土流失防治工作順利落實,完善生產建設過程中水土保持預防和保護措施的建設,加強水土保持和生態保護的宣傳工作,擴大其影響力度。

4.2 注重生態

天津作為國際化都市,要堅定走好生態優先、綠色發展之路,在城市化進程中,本著“適地適樹”的原則,通過“選地適樹,選樹適地,改地適樹,改樹適地”等途徑,對一切能夠用綠色植物覆蓋的地面進行植被建設和綠化美化工程,根據生態學自然演替的規律,尊重自然,適應自然,維持生態系統的穩定,使城市生態環境步入良性發展的軌道。對于城市建設過程中產生的拋荒地、植被破壞區域,要進行生態環境重建和修復,為生態系統穩定提供基礎;對于無法立即使用的城市建設備用地或者生產過程中裸露時間過長的地表,要應用先鋒樹(草)種進行臨時綠化,為生態群落自然演替提供途徑;對于正在開發建設中的地塊要采取小區道路綠化、綠色屋頂、下沉式綠地、植草溝、植被緩沖帶等措施,擴大生態空間,構建物種多樣性豐富、景觀斑塊異質化穩定的生態景觀格局;對于城市周邊裸露地帶、廢棄地也要加強生態建設,改善城市周邊生態系統,將天津建設成生態環境友好的現代化區域中心城市。

4.3 全面防護

對城市建設的地塊要全方面多維度進行水土保持管理,將水土保持理念貫穿于始終。在工程設計階段,要綜合考慮水土保持工程措施、植物措施和臨時防護措施設計,特別是護坡護岸,透水鋪裝、滲井、蓄水池、調節池、滲管渠等雨水集蓄利用和徑流排導措施,確保地下排水管道系統的通暢性,這對解決城市水土流失問題至關重要;對于土地鹽漬化區域還要考慮洗鹽、排鹽措施,選擇耐鹽堿植物,提升工程生態質量。在工程建設準備以及施工階段,要保障水土保持措施有效落實,不偷工減料,對基礎開挖產生棄渣要做到“先擋后棄”,并做好臨時苫蓋和臨時綠化。在工程運維管理階段,要保證水土保持設施運行完好,城市化建設隱蔽性工程比較多,這就更加需要加強對已建成的水土保持設施進行維護,防止破壞,以此來提高城市水土保持工作的水平和質量。

5 結語

隨著中國城市化建設的快速發展,城市水土流失日益加劇,對城市水土流失的研究再次成為熱點。城市水土流失既有普遍存在的特點,也有不同區域的特性。本文以天津市為例,通過對城市水土流失的特點和影響因素進行分析,探討了北方沿海城市建設水土保持措施和對策,提出在城市發展規劃的基礎上城市水土保持應源頭控制、注重生態和全面防護的防治策略。加強城市水土保持是城市高質量發展的內在要求,是建設人與自然和諧共生的必然趨勢。