衛河“21·7”洪水蓄滯洪區運用淺談

徐 寧,喬廣為,趙維嶺

(河南省豫北水利工程管理局,河南 新鄉 453000)

1 基本情況

衛河是漳衛南運河的一大支流,流域面積15 142 km2,在河南省境內面積12 921 km2,以京廣鐵路為界,京廣鐵路以西為山丘區,約占60%,鐵路以東約占40%。新中國成立后,國家對衛河流域進行了綜合規劃并逐步實施,流域內共有大中型水庫18座、小型水庫160余座,總庫容超過12 億m3,其中大型水庫2 座(盤石頭水庫和小南海水庫)、中型水庫16座、小(1)型水庫25座;沿衛河低洼地帶興修了9 處蓄滯洪區(良相坡、柳圍坡、長虹渠、共渠西、白寺坡、小灘坡、任固坡、廣潤坡和崔家橋蓄滯洪區),下游進行疏浚開挖,形成“上蓄、中疏、下排、適當地滯”的防洪除澇體系,這些工程的建設對衛河流域防洪減災發揮了巨大的作用。

2 雨情、水情、汛情

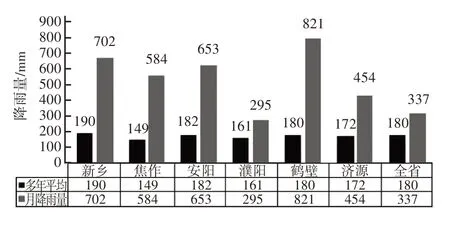

2021 年 7 月 17 日 8 時—24 日 8 時,豫北地區普降大到暴雨,其中安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濟源降暴雨、大暴雨,局部特大暴雨。衛河流域平均降雨量496 mm,鶴壁市650 mm,新鄉市546 mm,安陽市479 mm,最大點雨量輝縣市龍水梯雨量站1 159 mm。7 月全省平均降雨量337.2 mm,較多年同期均值(179.8 mm)偏多9 成多。其中,鶴壁市偏多3.5 倍,焦作市偏多2.9 倍,新鄉市偏多2.7 倍,安陽市偏多2.6 倍,濟源市偏多1.6 倍,如圖1 所示。各項數據顯示,這是1975 年“75·8”暴雨以來河南省乃至整個北方最強烈的暴雨。

圖1 2021年7月降雨量與多年同期均值比較

受強降雨影響,衛河水系發生大洪水(以下簡稱“21·7”洪水),衛河上游發生區域性特大洪水,衛河、共產主義渠、淇河、安陽河4 條河流出現超保洪水,多條支流發生有資料以來最大洪水;海河流域總產水量約45.5 億m3,比“63·8”洪水多2.85 億m3,其中共產主義渠合河水文站 3 d 洪量 2.74 億 m3、7 d 洪量4.13 億m3,均接近100 a 一遇,各主要水文站超警歷時6~16 d,超保歷時4~9 d,河道堤防出現漫溢、決口等重大險情。

衛河流域2座大型水庫和16座中型水庫全部超汛限水位,盤石頭、小南海2座大型水庫水位超過建庫以來最高水位,小南海水庫最高水位176.74 m,超歷史最高水位(175.42 m)1.32 m;盤石頭水庫水位257.91 m,為歷史最高蓄水位。本次洪水水庫發揮出極大的攔洪削峰作用,大中型水庫攔蓄洪水約4億m3,平均削峰率80%以上,避免了淇河、安陽河、衛河洪水疊加,保衛了浚縣縣城、滑縣縣城等城市的安全。

3 蓄滯洪區運用

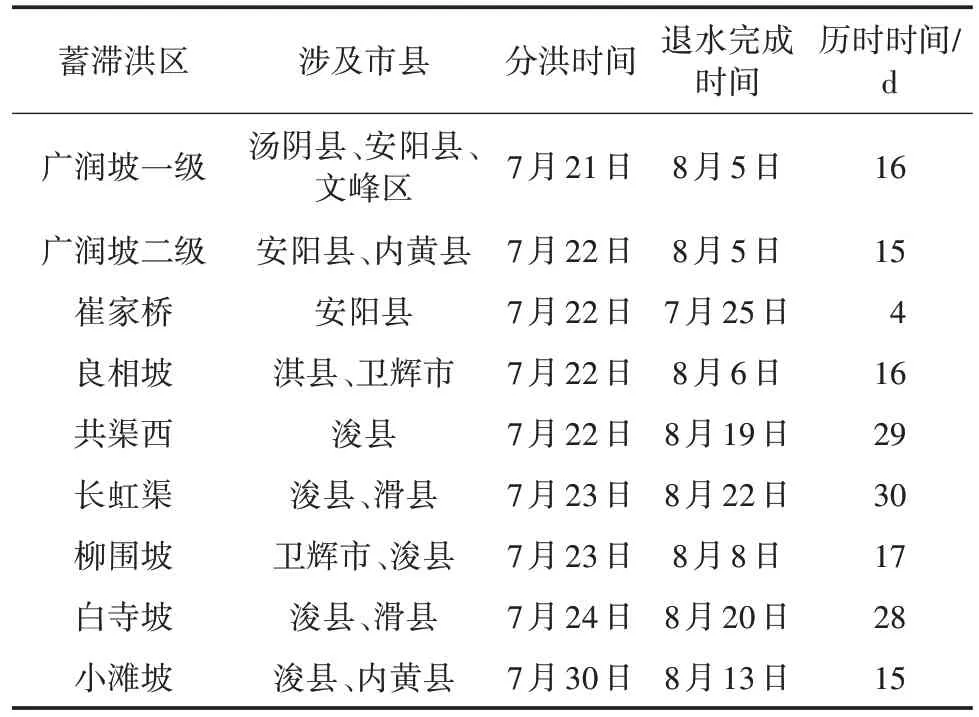

受“21·7”強降雨影響,衛河流域相繼啟用了廣潤坡、崔家橋、良相坡、共渠西、長虹渠、柳圍坡、白寺坡和小灘坡8個蓄滯洪區分滯洪水。初期統計蓄滯洪水8.73 億m(3未計算超蓄超淹水量),滯洪時間最短4 d,最長1個月,其中白寺坡蓄滯洪區滯洪時間28 d、共渠西蓄滯洪區滯洪時間29 d,為整個海河流域的防洪安全做出了巨大的貢獻。洪水退后,河南省水利廳委托河南省豫北水利勘測設計院有限公司對蓄滯洪區運用情況進行調查,具體運用情況如下。

3.1 廣潤坡蓄滯洪區

7 月21 日19 時,廣潤坡蓄滯洪區自汪流屯自然漫溢進洪,湯河雙石橋水位持續上漲超61.84 m;22時40分,雙石橋湯河左岸扒口分洪,一級蓄滯洪區最高水位57.40 m,最大蓄滯洪量7 483 萬m3。22日15時30分,洪水自廣潤坡一級蓄滯洪區王貴莊溢洪堰至二級蓄滯洪區,二級蓄滯洪區最高水位54.5 m,最大蓄滯洪量1 892 萬m3。

3.2 崔家橋蓄滯洪區

7 月 22 日 0 時 30 分,崔家橋蓄滯洪區自郭盆閘上游分洪口自然漫溢進洪,最高水位(崔家橋鎮政府)65.48 m,最大蓄滯洪量0.49 億m3。

3.3 良相坡蓄滯洪區

7 月21 日20 時左右,滄河洪水自然漫溢進入良相坡蓄滯洪區;22 日,6 時5 分共產主義渠無堤段自然漫溢進洪,10 時15 分淇河閆村分洪口分洪,分泄淇河洪水進入良相坡蓄滯洪區,其間閆村分洪口門處最高水位68.13 m,蓄滯洪區內良相村最高水位68.16 m,最大蓄滯洪量2.1 億m3。

3.4 共渠西蓄滯洪區

7 月22 日0 時左右,共產主義渠左岸無堤段自然漫溢進洪至共渠西蓄滯洪區(下片);24 日3 時左右,共產主義渠左堤劉莊村下游500 m 漫溢決口,洪水進入共渠西蓄滯洪區(上片)。上片李橋最高水位63.59 m,下片白寺橋最高水位60.08 m,共渠西蓄滯洪區最大蓄滯洪量0.95億m3。

3.5 長虹渠蓄滯洪區

7 月 23 日 2 時 45 分,長虹渠蓄滯洪區在淇門扒口分洪。淇門分洪口長度超過140 m,長虹渠蓄滯洪區牛寨最高水位63.34 m,最大蓄滯洪量1.79億m3。

3.6 柳圍坡蓄滯洪區

7月23日12時30分,柳圍坡蓄滯洪區在宋村分洪口扒口分洪;25 日,柳圍坡蓄滯洪區滯洪水位達到最高,下游雙鵝頭村處滯洪水位為65.73 m(規劃滯洪水位65.05 m),蓄滯洪區東部邊界申店隔堤部分堤防被洪水沖毀,致使柳圍坡蓄滯洪區內部洪水下泄進入長虹渠蓄滯洪區,柳圍坡蓄滯洪區最大蓄滯洪量1.08 億m3。

3.7 白寺坡蓄滯洪區

7月24日22時,決定啟用白寺坡蓄滯洪區;25日11時30分,白寺坡蓄滯洪區在王灣扒口分洪,王灣分洪口門長度超過260 m;30 日,白寺坡蓄滯洪區內軍農村最高水位60.58 m,最大蓄滯洪量2.19 億m3。

3.8 小灘坡蓄滯洪區

7月28日,決定啟用小灘坡蓄滯洪區;30日0時,小灘坡蓄滯洪區在圈里扒口分洪,分洪口長170 m,蓄滯洪區內小灘村最高水位57.59 m,最大蓄滯洪量1.08 億 m3。“21·7”洪水蓄滯洪區運用時間匯總,詳見表1。

表1 “21·7”洪水蓄滯洪區運用時間匯總

4 蓄滯洪區運用中存在的問題

4.1 蓄滯洪區運用不精準

衛河蓄滯洪區分洪口門無控制工程,分洪時主要靠機械扒口。在蓄滯洪區運用過程中,由于受暴雨大洪水來勢猛的影響,信息傳遞慢,人員撤離倉促,扒口機械運輸困難,現場無法按照調度運用預案精準啟用各分洪口門,扒口寬度均小于設計寬度,分洪流量小于預案分洪流量,造成上游河道水位回落速度慢,并且缺乏分洪計量設施,無法精準運用及把控蓄滯洪區進洪情況。

4.2 有效洪水控制難度大

目前蓄滯洪區建設和河道治理尚未實施,現狀運用處于尷尬局面,柳圍坡、崔家橋、良相坡進洪設施基本建設完成,申店隔堤建成;長虹渠、白寺坡、共渠西、廣潤坡邊界堤防及安全工程還未建設,不能有效控制洪水,協調坡洼和河道滯排關系。

4.3 邊界堤防不完整

目前僅良相坡蓄滯洪區現有的防洪堤按20 a一遇防洪標準完成了加高加固,但仍不滿足蓄滯洪區50 a一遇防洪標準。其余蓄滯洪區邊界堤防如柳圍坡的申店隔堤(“21·7”洪水沖毀多處)、白寺坡傅莊堤、長虹渠古陽堤、小灘坡東防洪堤存在路口多、堤身單薄、超高不足等問題,影響蓄滯洪區運行安全。此外,多數蓄滯洪區沒有完整的邊界圍堤,依靠自然高地等高線確定范圍,致使蓄滯洪區邊界不清晰,不僅存在防洪安全隱患,還給蓄滯洪區運用后統計淹沒面積、災后蓄滯洪區補償等問題造成困難。

4.4 防洪與發展矛盾突出

蓄滯洪區是流域綜合防洪體系的重要組成部分,雖然近年來國家對蓄滯洪區的安全建設進行了一定投資,改善了區內生產生活條件,但由于投資有限,致使蓄滯洪區建設滯后、配套工程不全、管理措施薄弱,對區內經濟社會活動缺乏有效的管理與調節,區內居民的生存安全、生產條件未得到妥善解決,許多安全措施尚未落實,防洪與發展矛盾突出。

5 思考與建議

本輪降雨雨量大、面積廣、強度高,雨水無法及時排走,形成嚴重內澇。本次洪水在相同流量的情況下,水位要比“96·8”洪水偏高0.7~1.65 m,比“63·8”洪水偏高0.11~2.58 m;其中,淇門站本次最大流量487 m3/s,相應水位比“96·8”洪水高0.7 m,比“63·8”洪水高0.84 m。這反映出衛河淇門以下、共產主義渠劉莊以下河道的行洪能力與“96·8”洪水相比明顯下降,衛河、共產主義渠河道急需清淤。根據實測的洪水數據,調整衛河共產主義渠設計水位和堤防超高,對共產主義渠(合河閘—107 段)、衛河治理工程可行性研究報告提出優化方案,共產主義渠河道加高堤防和清淤同步進行(行洪標準1 600 m3/s),發揮共產主義渠的骨干行洪排澇作用,20 a 一遇以下洪水盡量少用甚至不用蓄滯洪區。但是,蓄滯洪區是漳衛河防洪體系的重要組成部分,針對本次蓄滯洪區運用中的問題,提出以下建議。

(1)提高蓄滯洪區精準調度。對“21·7”洪水級別與重現期進行認定,根據規范要求,調整防洪規劃。修建泄洪工程,解決白寺坡蓄滯洪區退水泄洪不暢問題;白寺坡分洪堰(白寺坡)、淇門分洪堰(長虹渠)改建為節制閘,有效控制進洪量,實現精準調度運行。

(2)完善衛河、共產主義渠治理工程設計。分析論證“21·7”洪水對衛河治理工程的影響,結合“21·7”洪水實際情況,完善衛河、共產主義渠治理工程設計,同步推進衛河蓄滯洪區進退洪設施建設。對浚縣城至老觀嘴段衛河主要河槽進行擴挖清淤,提高行洪能力;對共產主義渠鹽土莊閘至老觀嘴段主要河槽兩側棄土(不占耕地)擴挖,滿足共產主義渠1 600 m3/s的行洪能力。

(3)完善蓄滯洪區工程與非工程措施。加大對蓄滯洪區建設力度,修建避水樓、撤退道路、圍村堤等避洪設施,完善工程配套與安全措施,提高蓄滯洪區的防洪能力,對影響蓄滯洪區進退洪的村莊進行搬遷(如浚縣鹽土莊、碼頭村、老觀嘴等)。加強蓄滯洪區的管理和完善非工程措施,因地制宜發展經濟,在保障防洪安全的同時,促進當地社會經濟協調發展,解決防洪與發展矛盾,使蓄滯洪區在防洪體系中發揮更大效用。

(4)完善水文站網體系建設。洪水發生過程中,缺少關鍵節點的水位和流量監測,無法有效掌握衛河、共產主義渠來水情況。對現有的合河、汲縣、劉莊、五陵、元村集水文站及西元村水位站等按相關標準進行必要的設備更新和站房及附屬設施的修繕,提高測驗精度;針對蓄滯洪區水尺無人值守、讀數不精確、觀測不及時、信息傳遞不及時等問題,增加蓄滯洪區自動觀測設備,如牛寨、良相、白寺、軍農村、王灣等蓄滯洪區內關鍵水尺的遠程監測,準確掌握蓄滯洪區分洪情況,控制蓄滯洪區進洪量;增加水文測報站點,如滑縣長虹渠、浚縣白寺坡退水閘、共渠西等,便于洪水調度。

6 結語

“21·7”洪水蓄滯洪區啟用過程中,蓄滯洪區進退洪流量無法控制成為主要問題,反復扒口、封堵,嚴重浪費人力、物力、財力,更無法精準運用蓄滯洪區,有效控制洪水。因此,將原分洪口門的分洪堰改為節制閘,修建泄洪工程,完善水文網站體系建設,掌握蓄滯洪區分洪精度,控制蓄滯洪區進洪量,使蓄滯洪區在海河流域防洪體系中發揮更大效用。