復雜地質條件下詳細勘察階段應注意的問題及建議

李冬,張夢婷,鄭金濤,梅涵,張寧

(海洋石油工程股份有限公司,天津 300461)

1 巖土工程詳細勘察概述

1.1 勘察流程

巖土工程詳細勘察結果作為施工的重要依據手段,其流程有:勘察方案編制→巖土勘察(包括:放點、測量、鉆探、取樣、原位測試、現場編錄、實驗室測試等工序)→現場資料與實驗資料整理→編寫報告[1-2]。

1.2 勘察報告的主要內容

勘察階段一般可劃分為:可行性研究勘察、初步勘察、詳細勘察三個階段,不同勘察階段所側重的內容和目的不同,本文主要對詳細勘察階段的報告內容進行闡述。主要內容包括:(1)勘察依據、目的、技術要求、勘察任務等;(2)工程概況:主要包括工程地點、名稱、規模、荷載、計劃采用的基礎形式等;(3)勘察方法和勘察工作完成情況:勘察方案,包括勘察點布置、終孔原則、樣品采集及試驗方法;(4)場區地形、地貌、地質構造和環境工程地質條件;(5)巖土分層、巖土物理力學性質、風化情況;(6)場地地下水情況:地下水位情況,對混凝土腐蝕情況;(7)場地穩定性:地震發生情況,不良的地質作用;(8)地基基礎方案及地基持力層選擇建議;(9)主要圖件:勘探點布置圖,地層柱狀圖、剖面圖,樁基持力層分布圖表、原位測試和室內試驗成果圖表等[3-4]。

1.3 某LNG儲罐樁基工程詳勘報告實例

某LNG 儲罐項目承擔6 個儲罐的巖土工程詳細勘察任務,根據巖土工程勘察資料,場區內小型褶皺構造及小型斷裂破碎帶發育,部分地層層面揉皺轉向。豎向節理密集發育,巖層層理明顯,軟硬不均。場地可見明顯地層面被斷層錯斷,斷層多為高角度。場地露頭見長石石英巖脈出露,場地地質情況較為復雜。

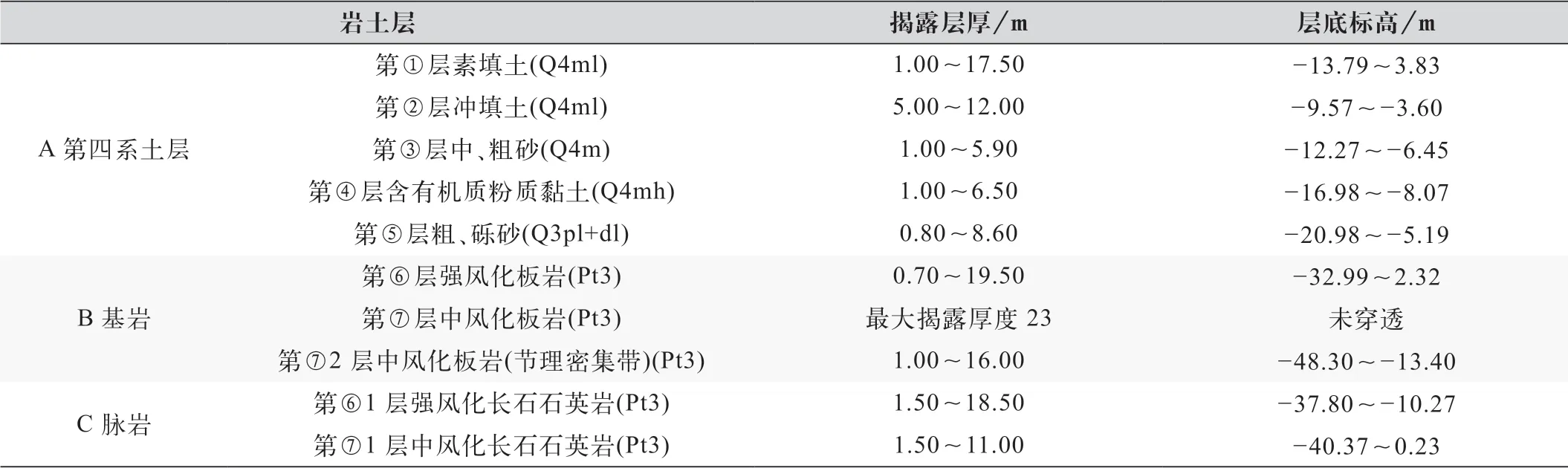

根據野外鉆探資料,本工程共揭示了9個主要巖土層,如表1所示,根據現場鉆探測試情況、室內試驗數據和GB/T 50218—2014 《工程巖體分級標準》的相關規定,經綜合判定,第⑦層中風化板巖和第⑦1 層中風化長石石英巖,其承載力較大,埋藏較深,可為樁基礎提供良好的側摩阻力和端阻力,可作為擬建建(構)筑物的樁端持力層[5]。

表1 場區內巖土分層表

2 復雜地質條件下詳細勘察報告與實際施工的差異

2.1 勘探孔與周圍工程樁巖性差異

由于場地范圍內地層巖性變化大,巖層分布不均,地質情況極為復雜,詳細勘察報告中部分勘探孔揭露巖層未能準確反映周圍工程樁巖層情況。在儲罐樁基工程一標段1#、2#儲罐施工過程中,詳細勘察報告中各勘探孔巖性與相鄰工程樁巖性差異較大,主要表現為石英巖層、節理密集帶、強風化巖層及軟弱夾層出現情況明顯多于詳勘報告勘探孔所揭露情況,2#儲罐場地范圍內鉆遇詳勘報告未揭露的透輝石巖。所揭露的⑦2層節理裂隙極發育,強風化透輝石巖和強風化石英巖風化程度高,端阻力相對較小,均不宜作為該工程擬建建(構)筑物的樁端持力層。石英巖硬度較高,鉆進過程中易出現旋挖機鉆進困難、鉆頭磨損嚴重等不利現象。

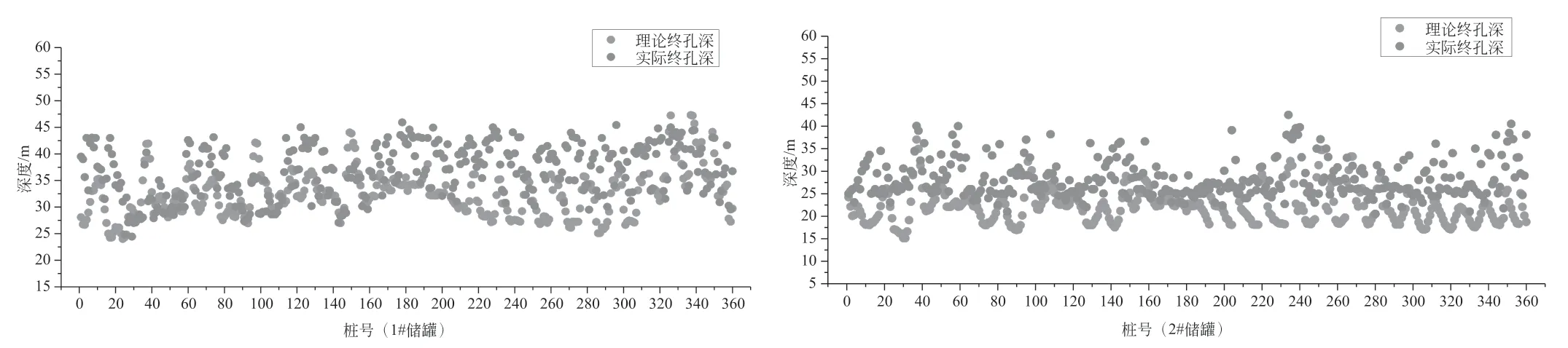

2.2 勘探孔與工程樁持力層等高線差異

實際施工中各工程樁鉆入的持力層深度與由詳勘報告中等高線圖計算的理論持力層深度存在較大差異,表現為1#和2#儲罐場地范圍內各360根工程樁中實際持力層深度大于理論值的工程樁數量分別有237根和332根。由此導致由等高線計算的理論終孔深度與實際終孔深度差別也較大,1#和2#儲罐實際終孔深度大于理論值的工程樁有255根和334根,分別占360根工程樁總數的70.83%和92.78%(圖1)。因等高線圖失真造成實際持力層深度難以準確判斷,導致工程樁超挖現象嚴重。

圖1 工程樁理論終孔深度與實際終孔深度分布散點圖(1#、2#儲罐)

3 復雜地質條件下詳細勘察報告應注意的問題及建議

3.1 復雜地質條件下勘探點布置應適當加密

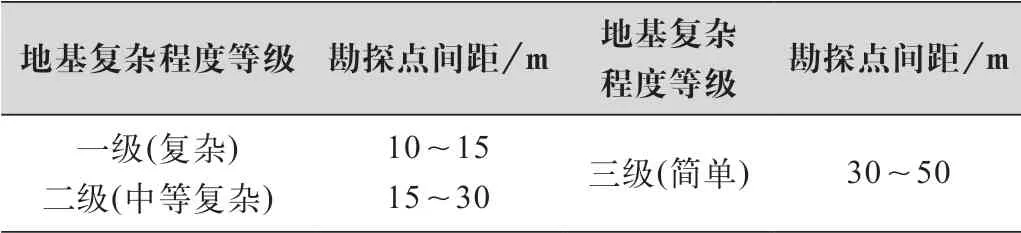

勘探點的間距應視巖土層復雜程度而定。根據規范要求,詳細勘察勘探點間距應符合表2中要求,當持力層面起伏大時應適當加密點位布置。采用不同類型樁的間距要求不同,摩擦樁宜為 20~35 m,端承樁宜為 12~24 m;當地層情況復雜,影響成樁質量時,勘探點應適當加密;復雜的地基宜采取一樁一孔[1]。

表2 詳細勘察勘探點的間距

一般而言在沉積環境相對穩定時,地層從下部至上部由老到新分布,而當地質環境不穩定,由于構造運動,巖層受到強烈碰撞、擠壓、拉伸等力的作用時,會形成褶皺、斷層等地質構造,導致巖層可能會出現位移錯斷、新老倒轉等現象,在這種復雜地質條件下需注意查明斷層、褶皺的產狀及巖層分布情況,在相應構造區域需加密勘探點的布置。在勘探孔揭露強風化巖、軟弱夾層、節理密集帶等巖層情況較多時,需查明巖層分布情況,在其范圍內加密勘探點的布置。

3.2 復雜地質條件下勘探點取樣數量、進尺深度應適當增加

在詳細勘察階段,勘探點原位測試和取樣室內測試數量不足、勘探點進尺深度不足時,會影響勘探的效果和準確性,不能全面反映整個剖面巖層分布情況。

勘探點數量:采取土試樣和原位測試的勘探孔數量應按規范要求不少于勘探孔總數的1/2,每個主要土層原位土樣或原位測試數據不少于6組,持力層若有有大于0.5 m的夾層或土層性質不均勻時應增加土試樣或進行原位測試[1,6]。

勘探孔深度:控制性勘探孔深度應滿足地基變形驗算要求;一般性勘探孔應達到持力層以下 3~5倍樁徑,且不得小于3 m;大直徑樁,不得小于5 m;遇軟弱夾層時,應適當加深。在若鉆到硬度高的巖土層時,深度可適當減小。嵌巖樁應嵌入穩定的基巖面持力層以下3~5倍樁徑。在地質情況較為復雜時,如強風化巖層、軟弱夾層、節理密集帶、不均勻地層等應增加相應的取樣數量,巖土測試種類應針對不同的地層和不同的地質條件采取不同的勘探深度和測試精度[7]。

3.3 相鄰勘探孔持力層高度差應滿足規范要求

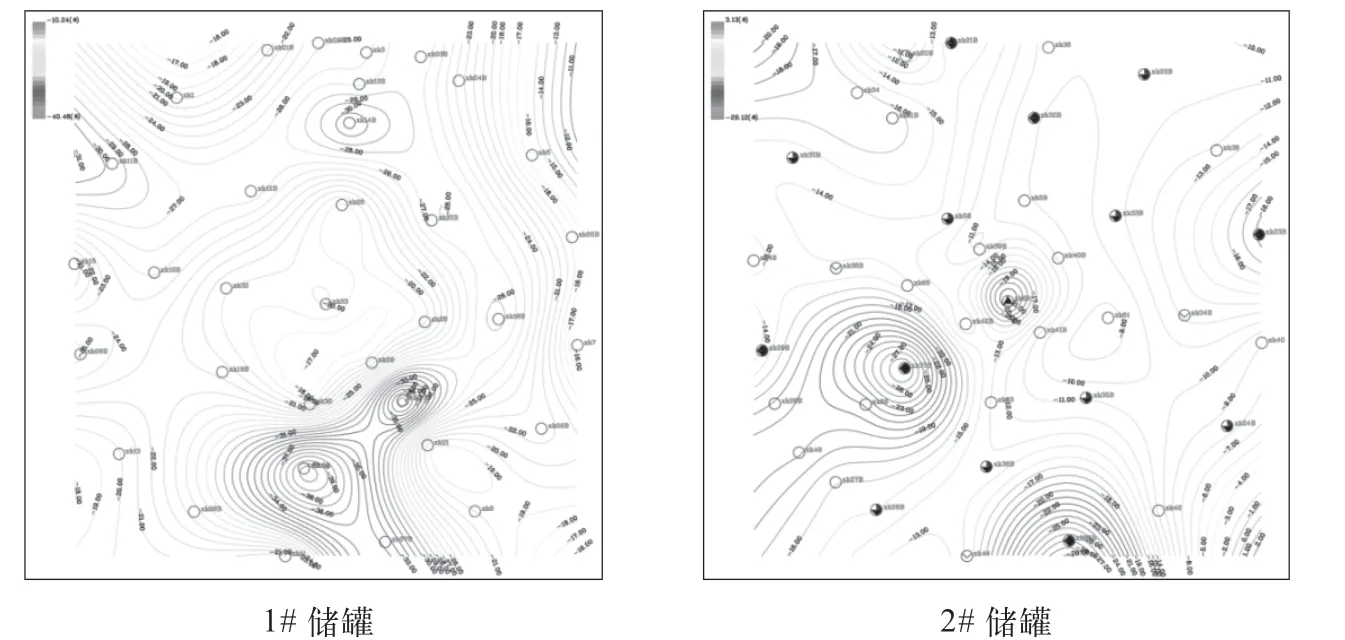

根據規范要求,對于端承樁,相鄰勘察孔揭露的持力層層面高度差宜控制為1~2 m[1]。在1#和2#儲罐范圍分別布置勘探孔34個和38個(圖2)。1#儲罐相鄰勘探孔持力層層面高度差大于2 m的相鄰勘探孔占比達76%,如詳勘階段勘察孔中xk18B與xk30、xk17B與xk29、xk17B與xk21、xk21與xk18B等相鄰孔之間均存超15 m高度差梯度等高線,但實際施工過程中此5個勘察孔附近共有14根樁實際終孔深度超40 m,致使此區域實際工程量較巖面等高線超出較多,在2#儲罐也存在類似情況。因此相鄰勘探孔持力層面高度差的控制極為重要。

圖2 中風化巖層頂面等高線圖

4 結語

本文主要論述了巖土工程詳細勘察階段應注意的問題及建議,以某項目LNG儲罐樁基工程詳細勘察報告為例,系統闡述了詳細勘察報告勘探孔所揭露巖性、等高線及由此計算的工程樁理論基巖面深度、終孔深度與實際施工的差異。針對復雜的地質情況,在實際勘察過程及報告審查過程中,勘探點的布置、勘探取樣數量、進尺深度、巖性的準確判定以及持力層巖面高度差等方面應重點考慮,不滿足要求的區域應進行補勘,避免因持力層面等高線圖失真、及巖性判定不全面等因素而導致工程量增加、施工工期延長以及施工成本增加的不利現象。