武陵山區圖書館地方特色資源開發探析

黃曉燕

(吉首大學張家界學院 圖書館,湖南 張家界 427000)

地方特色資源是指突出反映一個地區政治、經濟、文化、教育、歷史、地理、風土民情、人物傳記、物產資源、名勝古跡等具有重要歷史意義和地域文化發展特點的信息資源,是這個地區繁衍歷史的記錄[1],是特色資源中具有地域獨特性的一種特色資源,具有開發價值大、可開發性強的特點。武陵山區地處多民族聚居區,地方歷史文化悠久,地方特色資源豐富,特別是非物質文化資源、民族民間文化資源,更是地方特色資源中的珍寶。隨著社會化進程的加快,以網絡技術、數字化通信技術為代表的現代化技術的沖擊,信息傳輸速度加快,許多珍貴的非物質文化資源面臨著即將消失或瀕臨失傳的危險,開發武陵山區的地方特色資源已刻不容緩。民族地區圖書館是民族文化、地方文化、地方信息資源的貯存機構,理應肩負起保護民族地區優秀傳統文化的責任。

1 武陵山區地方特色資源概況

武陵山區因地處武陵山脈的腹地而得名,毗鄰湘鄂渝黔4省,轄區內主要包括湘西自治州、張家界市、懷化市、恩施州、銅仁市、渝東南地區等。武陵山區的地方特色資源豐富,主要有以下幾類。

1.1 地方政治經濟類資源

地方政治經濟類資源是指記錄某地方政治經濟發展、政策、法規等,能為地方政府決策提供參考依據的信息資源。武陵山區地方政治經濟類資源主要集中在政府門戶網站中以及各單位的檔案室,多數檔案室數字化建設落后,資源多是紙質資料,獲取利用難度大。

1.2 地方歷史文化類資源

地方歷史文化類資源是指記錄地方歷史發展進程及社會文化發展的信息資源。武陵山區歷史文化悠久,戰國時期武陵山區被納入楚國版圖,并設立楚黔中郡,經過幾千年歷史的繁衍和積淀,產生了豐富多彩的地方歷史文化資源,遺留下寶貴的歷史文化遺產。武陵山區歷史文化主要以濮文化、巴文化、楚文化、苗文化、越文化和漢文化為源頭[2]。少數民族歷史文化源遠流長,歷史文化資源豐富。武陵山區是湘鄂川黔紅色革命根據地的所在地,紅色歷史資源也相當豐富。例如,賀龍元帥“兩把菜刀鬧革命”開啟了紅色革命之旅、1935年紅二方面軍從桑植劉家坪出發開始長征之路、抗日戰爭時期中美空軍將“懷化芷江機場”作為重要軍事基地、1950年湘西剿匪戰役殲滅土匪近萬名、1935年中國共產黨歷史上一個生死攸關的轉折點“遵義會議”在貴州遵義召開、1935年“忠堡大捷”在湖北咸豐縣給敵人沉重打擊等。

1.3 地方物產地理類資源

地方物產地理類資源是指某地區所特有的價值較高的物產、特色較鮮明的地質地貌及自然景觀等資源。武陵山區是典型的喀斯特地貌,孕育了豐富的礦產資源、動植物資源和地質地貌資源。影響力較大、利用價值較高的植物資源主要有野山菌、葛粉、獼猴桃、霉茶、天麻、山藥、獨活、泡桐、楠木、香樟、珙桐等,動物資源主要有云豹、穿山甲、華南虎、黑葉猴、羚羊、小靈貓等。武陵山區礦產資源豐富,有磷礦、錳、鉛鋅礦、硒、大理石、鋁等礦產資源。地質地貌資源主要有銅仁梵凈山、利川騰龍洞、張家界國家級風景名勝區、黔江小南海地震遺址、巴東格子河石林、懷化沅陵無緣洞的故土湘西等自然景觀。

1.4 地方風土民情類資源

地方風土民情類資源是指記錄某地區所特有的習俗、節日、禮節、宗教、信仰等資源。在武陵山區這個特殊的地理區域中,聚居著30多個少數民族,各民族之間雜居,形成了豐富多彩、地方特色鮮明、歷史悠久的民族文化,其中土家族和苗族文化最為豐富、影響最為深遠。武陵山區民眾在多民族文化的影響下形成了特色鮮明、內涵豐富的風土民情,在飲食、建筑、婚喪禮節、節日喜慶、禮儀及日常生活等方面都具有本地域特有的色彩。在飲食上以油湯茶和畢茲卡茶道最為出名;在建筑藝術上的代表作有土家族吊腳樓、侗族的鼓樓、唐崖土司城、風雨橋等;在婚喪禮節方面有哭嫁、舉辦巫術法事等;在節日喜慶方面代表性的節日有土家族女兒會、土家族舍巴日、秀山燈節、乾州春會、思南上元沙洲節等;在宗教信仰方面武陵山區民眾敬鬼尚巫,崇拜土地山神,信奉巫術;在藝術方面武陵山區人民表現出能歌善舞、勤勞樸實的智慧,創造了民歌、燈歌、山歌、土家族打溜子、鑼鼓、恩施揚琴、利川小曲、恩施花鼓等音樂作品,創造了土家族擺手舞、湘西苗族鼓舞、板板龍燈舞、燈戲、儺戲、堂戲等舞蹈戲劇作品,創造了苗族武術、德江土家舞龍等競技,創造了土家織錦、恩施儺面具制作工藝、苗族服飾與銀制鍛制工藝、鳳凰藍印花布等代表性工藝美術作品[3]。

1.5 地方人物類資源

地方人物類資源是指記錄某地方有影響力人物的生平事跡、突出貢獻或者后人對該地方有影響力人物的評價等資源。武陵山區歷史悠久,涌現出一大批有影響力、貢獻卓越的歷史人物。張家界地區歷史名人有十大元帥之一的賀龍、中國人民解放軍開國中將廖漢生、湘鄂邊革命武裝創始人賀錦齋、著名金屬物理學家陳能寬、中國十大武術家之一的杜心武等;吉首地區歷史名人有清末將領曾國藩部署羅榮光、清代黔苗民起義軍首領吳八月等;懷化地區歷史名人有中國人民解放軍開國大將粟裕、無產階級革命家滕代遠、婦女運動領袖向警予、現代甲骨文之父謝兆崗、抗日名將楊柏濤、五溪大帥相單程等;重慶地區歷史名人有開國大校張紹武、生物技術科學家田世平、革命烈士楊成等;貴州地區歷史名人有南宋軍事戰略家冉琎、晚清宋詩派作家鄭珍、近代散文家外交家黎庶昌等。

2 武陵山區圖書館地方特色資源開發調查

2.1 調查方法和內容

筆者主要采用網絡調查,輔助以文獻調查和電話調查等方法,對武陵山區圖書館地方特色資源開發情況展開調查。對圖書館主頁一級導航及二級頁面中含有地方特色資源的欄目進行訪問調查。

2.2 樣本選取

筆者利用百度搜索引擎,對3省1直轄市包括湖南省、貴州省、湖北省、重慶市交界處的武陵山區轄域內的50多個公共圖書館和高校圖書館門戶網站進行了調查,調查時間為2020年2月21日—2月28日,舍棄沒有門戶網站、網站鏈接無效及有門戶網站無地方特色資源的圖書館,最后篩選了13個圖書館。

2.3 武陵山區圖書館地方特色資源開發基本情況

2.3.1 地方特色資源建設情況

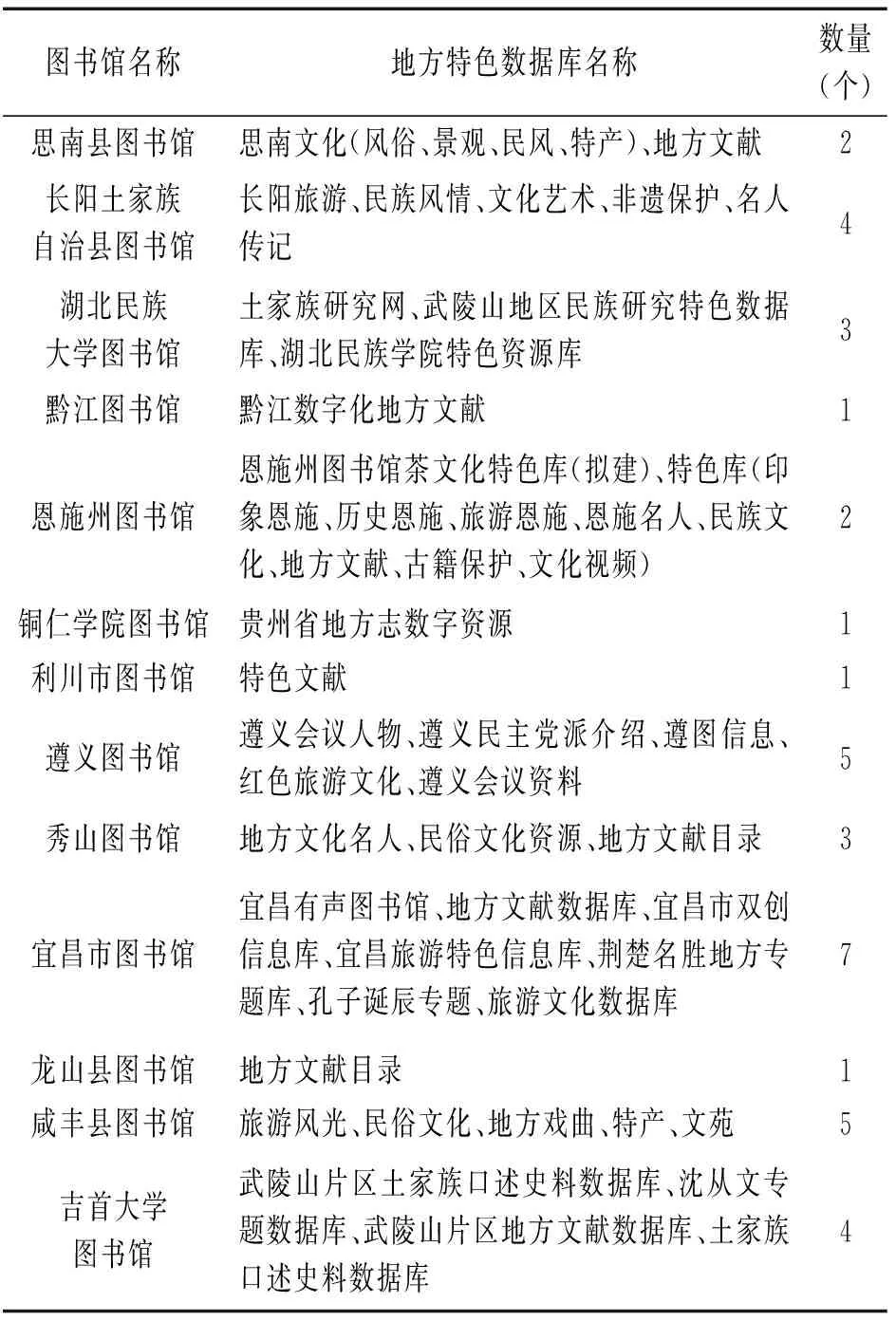

地方特色資源是民族地區圖書館資源開發的核心。為了更好地了解武陵山區圖書館地方特色資源開發現狀,下文采用文獻調查和網絡調查的方式,從數據庫規模、建庫形式、資源主題、資源來源方式、資源內容及類型6個方面對武陵山區圖書館地方特色資源建設情況進行分析,調查結果見表1。

表1 武陵山區圖書館地方特色資源建設情況

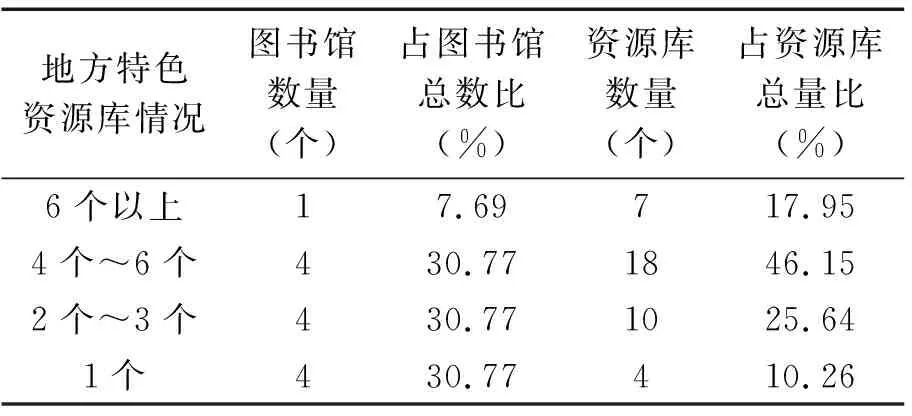

2.3.1.1 從數據庫規模看。13所圖書館共建有地方特色資源庫39個,其中地方特色資源庫數量超過6個的圖書館有1家,即宜昌市圖書館;地方特色資源庫數量在4個~6個之間的圖書館有4家;地方特色資源庫數量在2個~3個之間的圖書館有4家;地方特色資源庫數量為1個的圖書館有4家,詳見表2。可見武陵山區圖書館地方特色資源開發初步形成規模。

表2 武陵山區圖書館地方特色資源庫情況

武陵山區圖書館開發地方特色資源的建庫形式主要有自建數據庫、購買數據庫和網絡資源導航,其中自建數據庫有武陵山片區土家族口述史料數據庫、武陵山片區地方文獻數據庫、沈從文專題數據庫、武陵山地區民族研究特色數據庫、湖北民族學院特色資源庫、恩施州圖書館特色庫、宜昌市地方文獻數據庫、旅游文化數據庫等;購買數據有土家族口述史料數據庫(超星);貴州省地方志數字資源(萬方)等;建立網絡資源導航的圖書館有:利川市圖書館、長陽土家族自治縣圖書館、宜昌市圖書館等。可見,武陵山區地方特色資源開發形式多以自建數據庫為主,以購買數據庫及建立網絡資源導航為輔。

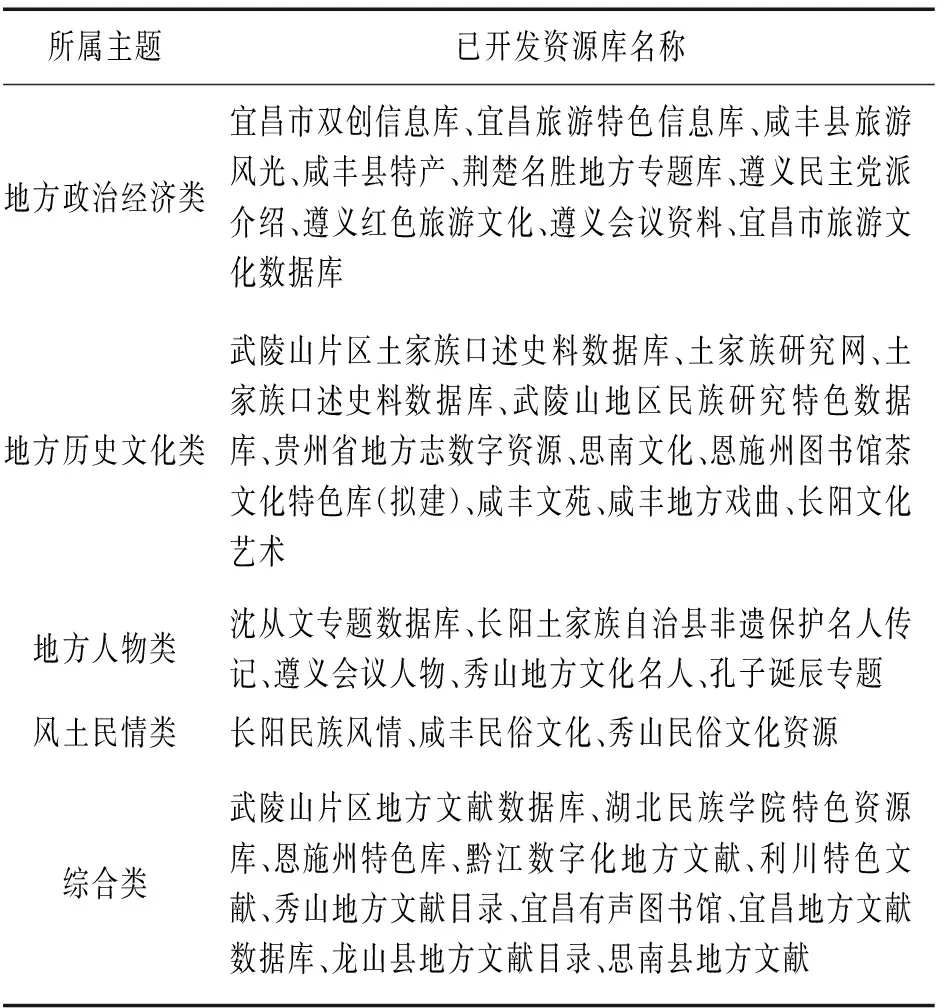

2.3.1.2 從地方特色資源開發選題的主題內容看。目前武陵山區圖書館已開發的地方特色資源主題主要包含風土民情類、歷史文化類、政治經濟類、地方人物類等,綜合類的地方特色資源主要是數字化的地方文獻,已開發的地方特色資源中屬經濟類、地方歷史文化類最多,詳見表3。調查發現,武陵山區地方特色資源豐富,地方物產地理類、野生動植物類、民族醫藥類、宗教文化類、地方譜牒類等資源未開發,已開發的風土民情類、民族類、旅游類、地方人物類、地方政治類資源開發不夠徹底,有待深入開發。目前武陵山區已開發的旅游類地方特色資源庫只有5個,即宜昌旅游特色信息庫、咸豐縣旅游風光、荊楚名勝地方專題庫、遵義紅色旅游文化、宜昌市旅游文化數據庫。據調查,武陵山區轄區內的湘西自治州、張家界市、懷化市、恩施州、銅仁市、渝東南等地區均有著名的旅游景點,旅游資源豐富,具有開發價值的旅游類地方特色資源庫遠遠不止這5個,因此旅游類資源需加大力度進一步開發。

表3 已開發資源所屬主題

2.3.1.3 從地方特色資源的來源方式看。武陵山區圖書館地方特色資源收集渠道主要有本館紙質館藏地方文獻數字化、購買商業數據庫中的地方特色資源、獲取網絡實時信息資源、基層調研資料、贈送、共享國家政策項目(全國文化信息資源共享工程、數字圖書館推廣工程)資源、下載網絡免費資源等。

2.3.1.4 從地方特色資源內容看。部分圖書館數據庫中資源數量較多,資源內容較豐富、完整,主題涵蓋基本齊全。但大部分圖書館地方特色資源庫中內容貧乏,例如部分圖書館資源僅有目錄或資源介紹,沒有全文,更有甚者部分圖書館地方特色資源庫是一個空殼(見表4)。部分圖書館資源重復建設問題突出,例如吉首大學圖書館的土家族史料數據庫與湖北民族大學圖書館的土家族研究網在土家族資源建設上重復開發,造成資源浪費。

表4 武陵山區圖書館地方特色資源庫資源量情況

資源類型包括圖書、期刊、報紙、音頻、視頻、照片、圖片、手稿等各類型的電子和非電子資源。全國各地區圖書館地方特色資源庫建設類型多樣化,實體館藏和數據庫聯合開發,數據庫類型包括全文、書目、題錄、文摘等。從地方特色資源類型看,武陵山區圖書館地方特色資源類型較單一,多為實體特色館藏數字化而來的全文文本,圖文結合及音視頻結合資源較少;數據庫類型較單一,以全文數據庫為主,書目、題錄、文摘等數據庫少有開發。

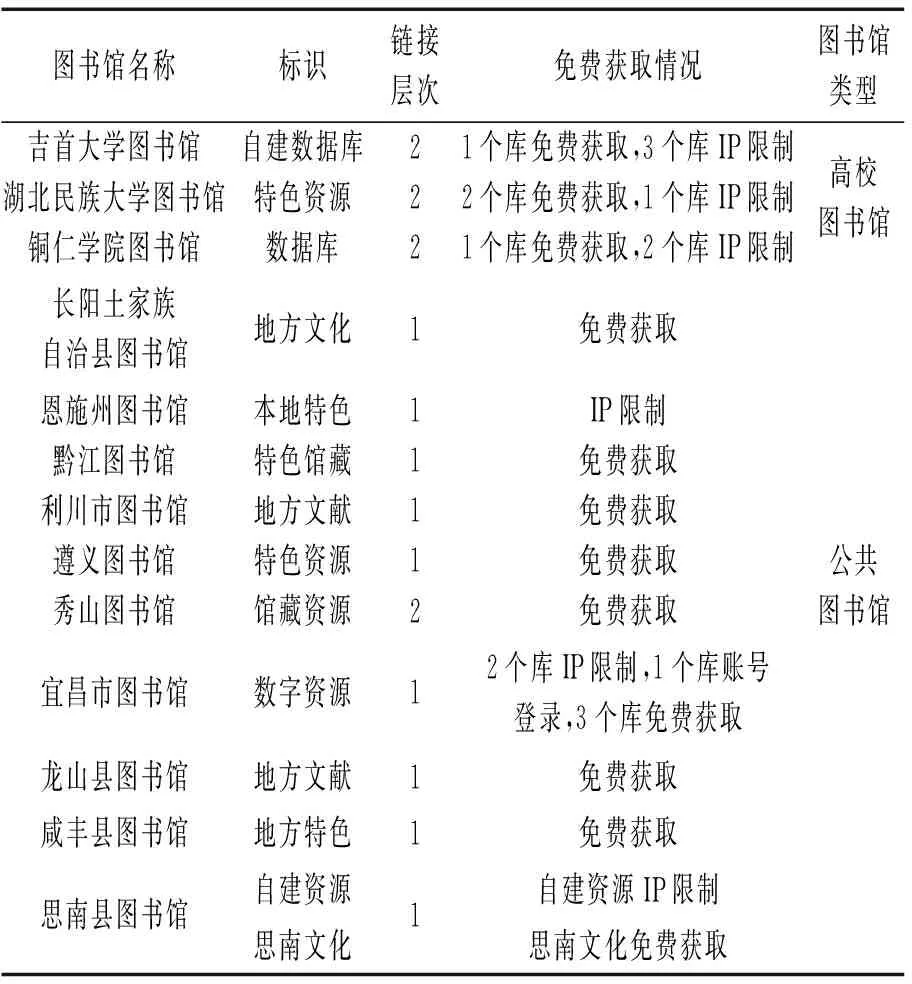

2.3.2 地方特色資源獲取情況

武陵山區圖書館地方特色資源獲取情況將從以下3個方面進行調查,包括地方特色資源欄目標識是否醒目、資源獲取便捷性、資源免費獲取情況等。從表5可以看出,調查中大部分圖書館的地方特色資源欄目標識比較明顯,但標識不統一;大部分地方特色資源庫的鏈接層次在一層,可以在官網主頁方便快捷地找到查詢入口,但個別圖書館鏈接層次深,且資源分散在多個欄目中,加大了資源查找難度;公共圖書館共享意識比高校圖書館稍強,讀者從公共圖書館免費獲取的地方特色資源較高校圖書館多。

表5 武陵山區圖書館地方特色資源獲取情況

3 加快武陵山區圖書館地方特色資源開發的幾點建議

3.1 統一規劃和管理地方特色資源開發工作

武陵山區圖書館地方特色資源開發工作是一項連續性、系統性的工程,需要統一的領導管理機構規劃和協調資源開發工作。武陵山區行政區域的特殊性決定了其領導管理機構不能由現有的組織(如某省圖書館委員會)來擔任,必須由轄區內各市州圖書館委員會聯合起來,成立統一的武陵山區圖書館委員會,統一規劃和管理武陵山區圖書館的地方特色資源開發工作,各市州圖書館館長擔任委員會成員,以更好地發揮領導、協調作用。由武陵山區圖書館委員會制定切實可行的武陵山區地方特色資源開發方案,規劃和指導各成員館的資金投入、資源收集整理、數據庫選題及建設,保證各成員館地方特色資源開發工作有序進行。加強館際合作有以下優勢:①可以節約人力財力;②可以優勢互補;③可以實現資源共享[4]。合作是共享的基礎,武陵山區各館在合作平臺中,會更加注重資源的標準化、規范化建設,為實現資源共享打下基礎,進而避免各自為政、重復投入、重復建設。

3.2 深入挖掘地方特色資源的地方特色性

地方特色性是地方特色資源獨有的、具有重要價值的特性,地方特色資源建設務必突出內容特色[5]。武陵山區圖書館應該深入挖掘地域內資源的地方特色性,以突出所開發資源的獨特性,提高資源的利用價值。武陵山區地方特色資源主題涵蓋面廣,獨特性強,特別是民族類、風土民情類、非物質文化遺產類資源最為豐富,各館可將此類資源作為重點領域合作開發,突出地方特色資源的地方特色性,圍繞地方特色性收集資料、選題建庫,以提高武陵山區圖書館地方特色資源開發質量,為全國的民族地區圖書館地方特色資源開發提供經驗借鑒。

3.3 全力保護地方特色資源的地方特色性

目前民族地區地方特色資源面臨著現代文化沖擊,有即將消失或瀕臨滅絕的風險,開發難度大。武陵山區圖書館開發地方特色資源應充分利用各種現代化技術和設備收集、整理和數字化保存,傳承與保護民族優秀地域文化。除了技術上的保護,還應建立地方特色資源開發保護制度,從選題、資料收集、整理、加工、建庫、維護一系列過程中強化保護意識,避免出現片面追求大而全、盲目跟風、人為干預等情況,確保每一步工作有力的保護資源地方特色性。

3.4 努力提高地方特色資源的開發質量

地方特色資源在提高資源的利用率方面,以及促進地方經濟社會發展方面,具有重要的作用。已開發地方特色資源質量的高低關系到地方特色資源的實用價值和利用率,因此,圖書館要高標準建設高質量的地方特色資源。衡量地方特色資源質量高低的標準主要包括主題涵蓋面、資源內容與數據庫主題相關度、資源深度加工整合情況、資源完整性和系統性這5個方面。在建庫選題階段,民族地區圖書館應聘請有關專家、學者對開發選題進行調研與論證,確保選題切合實際,再突出地方特色性基礎上盡可能擴大主題涵蓋面;在資源采集階段,要圍繞數據庫主題采集高度相關的資源,資源類型盡可能豐富,涵蓋圖片、視頻、音頻等;在資源整理階段,要對資源進行深度加工,高度整合已采集資源,對于建庫能力不足的圖書館,可通過整合網絡免費資源建立網絡資源導航;在數據建設及維護階段,應堅持資源完整性和系統性原則,及時更新、補充、完善資源。

3.5 以人性化服務為中心完善網站建設

人性化服務是圖書館創新服務的重要方式。由調查可知,武陵山區圖書館官網中地方特色資源欄目設計不規范、缺乏人性化。網站是特色庫對外服務的窗口[6],因此完善網站建設對提高武陵山區圖書館地方特色資源利用率特別重要。①各館在網站欄目名稱設計上應保持一致,統一地方特色資源的稱謂,避免五花八門,突出地方特色資源欄目標識,盡可能設置在網站鏈接第一層,且在圖書館主頁的橫向和縱向欄目中同時設置醒目標識。②在圖書館主頁地方特色欄目中設置人性化檢索界面,在檢索方式上盡可能多樣化,提供分類瀏覽、簡單檢索、高級檢索等多種檢索方式,提供通俗易懂的檢索說明,讓用戶方便、快捷和準確地檢索到所需要的地方特色資源,節省讀者時間,提高讀者用戶的體驗感。③各館要樹立合作共享意識,將本館地方特色資源免費提供給地區內讀者使用。

4 結束語

武陵山區圖書館地方特色資源開發的核心是挖掘與保護資源的地方特色,目的是傳承與保護地方文化,強化和激發人民的文化自信和民族自信。目前,武陵山區圖書館地方特色資源開發仍處于初級探索階段,開發過程中存在一些問題和不足,有待進一步改進和完善。地方特色資源是民族地區圖書館提供特色服務的基礎,研究武陵山區圖書館地方特色資源的開發,不僅能夠豐富圖書館館藏建設、創新服務方式,更有利于武陵山區優秀地域文化的保護與傳承、加快武陵山區地方經濟文化的發展。武陵山區人民敢于創新、弘揚優秀文化的精神,定會推動武陵山區圖書館地方特色資源更好更快的發展。