緊扣文體特點教出“小說味道”

——以統編教材六年級上冊《在柏林》為例

陳莎莎

“深度學習”,不僅強調學習者積極主動的學習狀態、知識整合和意義聯接的學習內容、舉一反三的學習方法,還強調學生高階思維和復雜問題解決能力的提升。

一、精選目標 凸顯文體價值

《在柏林》所在單元收錄了三篇短篇小說。這是小學階段學生初次系統學習小說這種文體。小說教學不能僅僅停留在故事層面,因為這是六年級學生自讀時就能完成的,教學時應該將重點放在敘述角度與敘述層面。據此,筆者將教學大目標定為:引導學生關注小說的敘述特點,掌握一定的小說閱讀策略,為接下來中學階段的小說閱讀學習奠定一定基礎。

《在柏林》是一篇僅僅以386字寫就的微型小說。本篇微型小說的特別之處在于不直接寫戰爭的場面,不以宏大為目標,而是從小處著筆,選擇小場景、小人物、小事件來反映社會大背景下的戰爭大主題。文章雖短小精悍,但文之所至帶來的沖擊力卻足以使任何殘酷的戰爭電影為之遜色。這與作者巧妙的構思是分不開的。讀者往往迷惘于開始的情節,而后又為出乎意料的結局所震撼,這便是小說這一文體的獨特魅力。

最終,筆者將文章的教學重點確定為引導學生探究《在柏林》這篇小說的獨特之處與獨特價值,即:選材視角——以小見大;情節構思——懸念后置;人物身份——明暗雙線。

二、構建支架 實現深度學習

(一)扣情節之反常,建立知識的認識角度

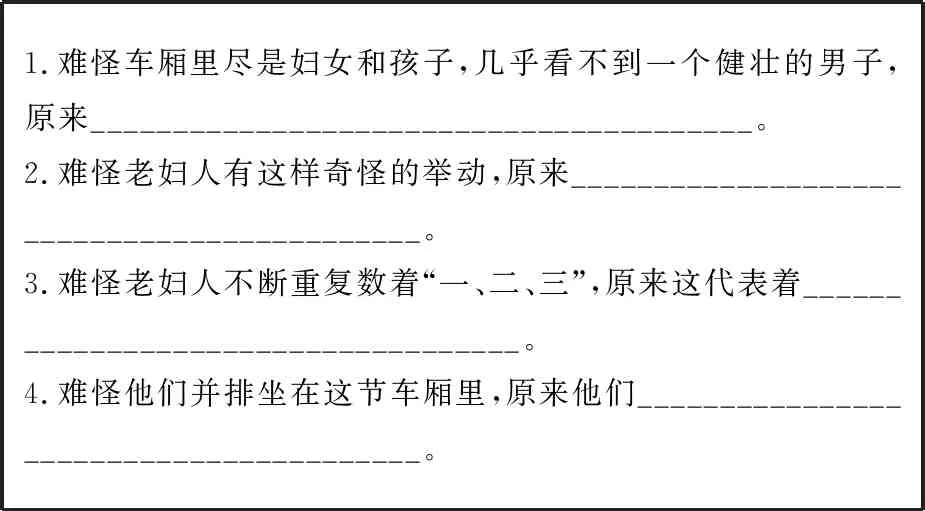

通過隱藏小說結局,讓學生讀小說的前半部分,引導學生關注情節中的“反常點”。學生在經過討論后,針對小說內容自主質疑,教師將其歸納整理為幾個問題:①為什么車廂里盡是婦女和孩子,幾乎看不到一個健壯的男子? ②為什么老婦人會有這樣奇怪的舉動? ③老婦人口中的“一、二、三”代表著什么含義? 而后引導學生猜測小說的后半部分情節發展,并說出依據。關注梳理反常點,并預測下文,實際上是在向學生傳達“關注小說的情節”這一閱讀方法。能夠建立起知識的認識角度,讓學生變被動閱讀為主動閱讀,激發閱讀興趣和探索欲,真正成為閱讀的主體。

(二)悟構思之精妙,實現知識的前后聯系

在出示文章后半部分結局,讓學生閱讀完畢后,筆者設計了這樣的一個表格(如表1):

表1

學生通過補白,聯結起了前文的“反常點”,明白了小說結局的“意料之外”其實也在“情理之中”。在探究解決疑問的同時,領悟作者情節構思的精妙。

(三)品寫法之匠心,實現知識的自主建構

讀完小說后,學生往往能夠感受到小說的藝術效果,卻很少關注小說為什么能產生這樣的藝術效果,所以,筆者設置了一個剖析寫法的環節,旨在引導學生主動參與,積極建構,實現對小說這一特定文體的深度學習。由一個主問題“為什么這篇小說只有不到400字,卻能直擊讀者內心,帶來巨大的震撼”切入,引導學生從“選材、情節、人物”三個層面進行思考。

1.關注小說的選材——以小見大

① 小場景:由一列小車廂寫出戰爭中的社會大環境; ②小人物:由一戶普通人家的遭遇寫出全國的民不聊生; ③小事件:由一場看似平靜的對話寫出整場戰爭的殘酷。 選材精巧,反而“以小見大”,更能制造表面風平浪靜,實際暗流涌動的巨大張力。

2.關注小說的情節——懸念后置

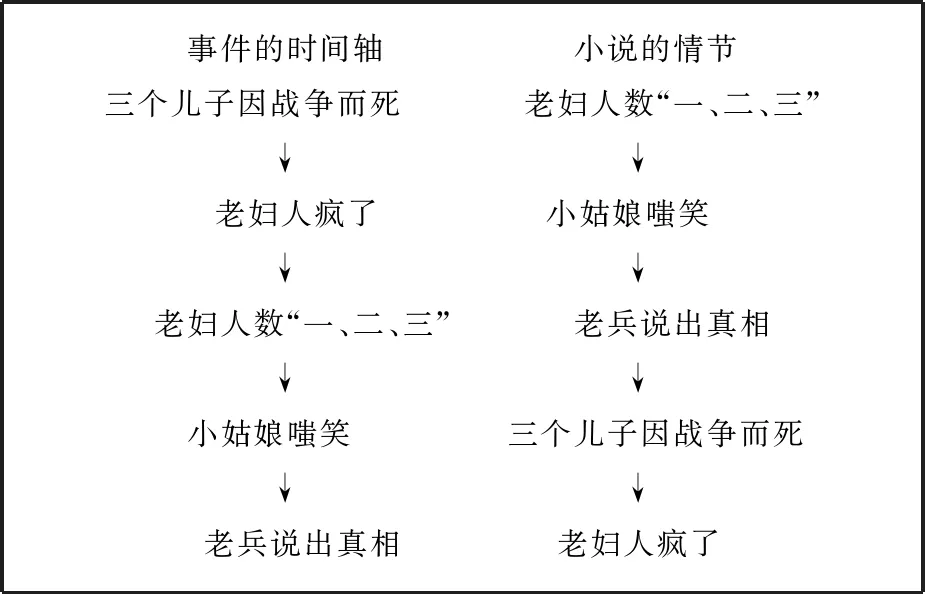

大部分小學生對于“懸念后置”的寫作方法,僅僅停留在表層的感知上。如何構建符合學生學情的認知體系,讓學生把握這種小說情節呈現方式呢?筆者采取了表格的形式,重新梳理事件的時間軸,對比作者呈現出來的小說情節,學生能夠比較直觀地感受到差異,從而領會小說巧妙的情節構思藝術(如表2)。

表2

3.關注小說的人物——明暗雙線

引導學生梳理小說所呈現的人物身份(如表3):

表3

這一環節,旨在引導學生在閱讀中關注人物。學生往往感嘆于結局的出人意料,卻沒有意識到這與作者在人物身份設置上的匠心也有關聯:賦予人物雙重身份,然后通過身份的隱蔽與彰顯造成小說中人物信息的不對稱,同時也造成讀者與作者之間的信息不對稱,從而達到情理之中、意料之外的藝術效果。

三、互文印證 遷移語文要素

在備課的過程中,筆者發現本單元的《橋》這篇小說,與《在柏林》有著許多異曲同工之妙:在情節上,《橋》也采取了懸念后置的寫法,在文章的結尾才揭示老婦人的祭奠與前文人物之間的關系;在人物上,《橋》同樣以明暗雙線的方式,前半部分僅僅交代老支書與年輕人的沖突及和解,結局才揭曉兩人其實是父子關系。所以,在本課教學的最后一個環節,筆者引導學生利用前文教學中所習得的語文要素、悟得的語用經驗,再次聯系舊知,對比閱讀已學過的同類文章《橋》,然后自主探究兩篇小說的相同點和不同點。

除了課內的知識聯結,教師還可以通過課外群文閱讀的形式,讓學生拓展閱讀面,進一步感受微型小說的體裁特點,與文章類似的微型小說可推薦:歐·亨利的《二十年后》《最后的常春藤葉》《麥琪的禮物》;莫泊桑的《項鏈》;契訶夫的《變色龍》等。

總而言之,在教學本課時,筆者一直立足深度學習視角,以“緊扣文體特點”作為每個環節設置的基礎,力求將“文本意識”進行到底,真正將小說教學上出“小說味”。而只有樹立文體意識,才能讓語文要素在實踐運用中得到落實,讓深度學習真正發生。

本文系福建省廈門市同安區教育科學“十四五”規劃2021年度課題“統編教材視野下的小學語文群文閱讀教學實踐研究”的階段性研究成果(立項號:KYX2124)