核心素養發展下初中體驗式閱讀教學初探

——以《記承天寺夜游》為例

周莉萍

如何創新閱讀教學模式,如何發展學生語文學科核心素養,是新時代語文教師面臨的新課題。筆者在初中語文統編教材的教學過程中,就體驗式閱讀教學做了持續的探索與實踐,嘗試從“課中活動”的視角,在師生合作、共同經歷生命體驗的活動中,“焐”出閱讀的溫度,“悟”得人生的真諦。在這里筆者把體驗式閱讀教學過程比作是“焐”與“悟”的過程,是為了強調學生的主體地位和教師的引導作用。教師用自己長期體驗與積蓄的熱量來焐熱學生,用自己持續積累的教學智慧來啟迪學生,更用自己生命的魅力來感染學生。這是一個用溫情教學,組織溫暖課堂,觸摸閱讀溫度的過程;是師生生命熱量互相傳遞,師生、教科書編者、文本之間互動對話的過程;是焐出核心素養發展,悟得人文底蘊加厚的生命體驗過程。

一、拓展閱讀體驗,焐出生活熱度,悟得文化傳承

閱讀教學用時最長、投入最多,然而卻又備受詬病。學生的閱讀效益低下是一個不爭的事實,很多學生沒有養成良好的閱讀習慣。為此,溫儒敏教授建議采取“1+X”辦法,即每講一課,就附加若干篇同類或者相關的作品,讓學生自己去讀。因此,全國統編初中語文教材重新構建了“課內讀—自主讀—課外讀”“三位一體”的閱讀教學體系,這既能增加學生的閱讀量,又能拓展學生的閱讀視野。面對統編初中語文教材的這一變化,教師可以以教材文本為中心,設置連接課堂內外的閱讀任務群。比如,在學習蘇軾的《記承天寺夜游》時,可附加一些蘇軾的背景資料、相關作品和同行評論等來幫助學生深化文本體驗。

穿插“助讀資料”是拓展閱讀體驗的重要課堂活動。之所以選用人物背景資料來助讀,是為了引導學生理解蘇軾夜游承天寺的“閑心”內涵:①元豐二年,蘇軾被捕入獄,出獄后被貶職,位居黃州團練副使,實是以釋放犯的身份被流放到僻遠的黃州。②蘇軾成為百姓農夫,取名五十畝“荒地”為“東坡”;蘇軾成為書畫家,親手畫雪景壁于“東坡雪堂”;蘇軾成為文人墨客,《赤壁懷古》等名篇佳作先后呈現。學生借助助讀資料,可以感受到蘇軾此時的“閑”,是化貶謫之苦為悠閑心境的人生境界。學生通過教師創設的閱讀空間,感受到了蘇軾自我排遣的樂觀豁達。

創設拓展閱讀體驗的課堂活動,可以達到焐出生活的熱度,悟得文化傳承的目的。在課堂活動中,引入精心篩選、提煉后的助讀資料,可以激發學生的閱讀興趣,降低學生解讀文本的難度;可以開闊學生的閱讀視野,提升學生的思維品質,在豐富的立體化體驗中傳承優秀民族文化。

二、沉浸審美體驗,焐出情感共鳴,悟得審美情趣

在閱讀教學中,教師通過創設與文本相關的教學情境并引導學生沉浸其中,可以有效地提高學生的課堂參與度,提高學生對文本內容的探究欲望。著名美學家朱光潛說:“‘物我交感’會產生移情作用。當教師創設的情境,能夠驅動學生展開想象和移情時,學生便能從對生活的感受升華為對文本內容的情感共鳴。”所謂審美體驗,即學生能參與到文本人或物的情感內核中,與文本產生情感的認同。比如一朵含著露水的花朵,在一般路人看來,就是一朵平常的花朵,但如果與花產生內心的情感連接,便會引發花含淚凝愁或花雨露滋潤或花與宇宙生命共存的思考。

通過想象進行“補白”是引導學生沉浸審美體驗的重要方法。教師可以創設一個想象的情境,并以語言、聲音、影像等方式來使學生快速進入想象的情境中。如在學習《記承天寺夜游》一文時,可以設計如下課中活動:想象自己就是剛剛被貶到黃州的蘇軾,在月下的承天寺,面對同樣有“貶謫之悲”的張懷民,你會說些什么呢?嘗試在“何夜無月?何處無竹柏?”與“但少閑人如吾兩人者爾”之間,補寫一句話,使句意更完整。蘇軾和張懷民是知己,他們都有著遭受貶謫的悲涼境遇,在月光澄澈、竹影搖曳婆娑的情境下,蘇軾會用怎樣的語言勸慰張懷民呢?通過想象進行“補白”,既是情境體驗中的言語訓練,也是焐出情感共鳴、悟得審美情趣的過程。

黃厚江老師說:“我們以為,語文教學的諸多問題之中,最突出的問題就是‘結論’教學,也就是學習過程的缺失,這是語文教學低效率的主要原因。”針對此現象,筆者認為,通過想象創設情境進行“補白”的活動,能夠讓學生真正與文本中的語言文字相遇,真正在情境體驗中感受學習過程的樂趣,真正讓發展審美鑒賞與創造能力落到實處。

三、建構反思體驗,焐出豁達人生,悟得思維品質

反思即反省。反思體驗指人們對外在生活世界和自身心靈世界的內省式把握。反思體驗與審美體驗相比,滲透著理性的認知和智慧的判斷,它更具有思想性。在《水調歌頭·明月幾時有》中,“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。”就是作者在人生失意后對自己生命的反思。讀者在讀到蘇軾的詩句時,不僅能和蘇軾產生情感共鳴,還能反思陰晴圓缺是月亮的常態,如同喜怒哀樂是人生的常態一樣。同樣,風雨交加、春風和煦都是自然氣象中的天氣現象;一帆風順、坎坷艱辛都是人生旅途中的生命姿態。陰晴圓缺、悲歡離合都是真實生命中的人生常態,隨緣而適方可圓滿人生。

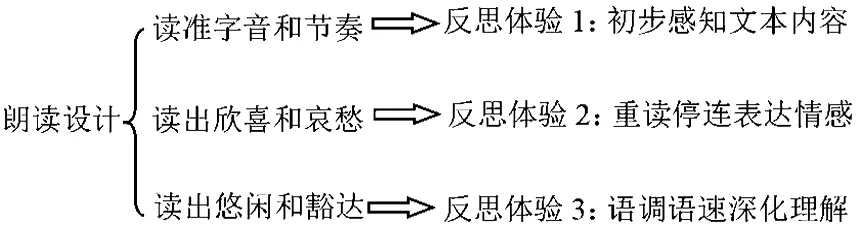

“多層次朗讀”既是理解課文的重要活動,也是情感體驗的重要過程。在學習《記承天寺夜游》時,為了讓思維的觸角伸展到文本的各個角落,筆者設計了以情感為主線,聚焦“閑人”的多層次朗讀(詳見下表):①個人練讀,讀準字音和節奏。②小組互讀,讀出欣喜和哀愁。③刪減比讀,讀出悠閑與豁達。通過練讀、互讀、比讀,學生的閱讀體驗呈現螺旋上升的過程,在聲影并茂的多讀多誦中,蘇軾在困境中的豁達的人生境界便油然而生,并潛移默化地融進了學生的生命體驗里。

“多層次朗讀”活動,將語言轉化為具有感染力的、聲情并茂的朗讀,能充分調動學生的朗讀情緒,初步感知文本內容;運用重音、停連、語調、語速等合適的朗讀技巧,讓學生對文本進行個性化的再體驗再創作,在體驗和創作中,實現對文本的深度理解;用追問的方式探究朗讀技巧處理的原因,構建反思體驗,焐出豁達人生,悟得“怎樣讀”和“為什么這樣讀”的思維品質。

只能抓住好孩子的課不一定是好課,能讓全體學生都有所收獲的課才是好課。這就需要師生合作,創新體驗式閱讀教學過程。教師要設計高質量的“課中活動”來喚醒、激發、引領學生;學生則要沉浸在閱讀體驗中來建構、審美、想象與反思,從而實現師生共同成長、一起發展的目標。