口述史視野中的星子西河戲研究

孫煒唯 劉 燕 文一旋 楊若谷 余 靜

(1.江西中醫藥大學人文學院,江西 南昌 330004;2.豫章師范學院文化與旅游學院,江西 南昌 330103)

口述史是上個世紀40 年代起源于美國的一種歷史學方法,“運用錄音、訪談、敘事等相關方式”,記錄調查者的“口傳記憶、口述材料及個人觀點”達到“還原的歷史”的目的。[1]本文采用口述史的研究視角,將目光投向“人”,通過對星子西河戲主要傳承人和習練者、觀眾等進行口述實錄,與其面對面進行心靈“考古”,結合相關文獻記載,梳理星子西河戲的歷史軌跡、演出形態、演出劇目與當代傳承人,力求全面而真實的研究西河戲的本源特征,并為它在新時代的激流中繼續傳承與發展提出己見。

一、西河戲歷史軌跡

西河戲,又名彈腔大戲,主要流行于江西北部的星子、德安、九江、都昌、永修等縣。[2]近代學者,因西河戲產生地星子縣地屬贛江下游的西河流域,故命名為星子西河戲。

據記載和傳承人口述,清嘉慶年間,諸腔合流,在南昌首先形成了一種亂彈班,影響甚廣,這便是西河戲的雛形。清道光間,著名藝人湯大樂先后在南昌的亂彈戲班和漢口的漢班唱戲,后來回到家鄉德安縣湯家坂與其兄湯大榮一道,組建湯家戲班,排演彈腔戲。清道光、咸豐年間,湯大樂到星子縣湯姓村莊教戲,后來成立了星子縣第一個彈腔戲班。[3]

清同治十三年(1874 年),星子縣藝人周自彥出任班頭,戲班正式定名為“青陽公主星邑義和班”。清光緒十四年(1888年),星子縣藝人劉敦厚從波陽縣饒河戲班“瑞祝班”歸來加人“義和班”,繼周自彥之后出任班頭。到了清光緒十五年,星子縣藝人湯再樹從湖北漢劇班歸來,1919 年,星子縣藝人萬正榜從景德鎮“串堂班”回來加入義和班。他們帶來了新的劇目,改造了一部分老唱腔,豐富了西河戲藝術。

1910—1937 年間是西河戲義和班的鼎盛時期。此時,不僅有義和班的周昭生,劉敦厚、湯再樹、萬正榜、梅傳言等著名藝人,到處掛牌演出,而且鄉村業余戲班也非常活躍。據有關縣志記載,當時星子各地競相增修戲臺,每逢年節都有演出,在每年八月二十八日,“樂王菩薩”生日這一天,星子縣都要舉辦“樂王會”,祭祀戲神。[4]

1938 年后,西河戲班受到了沖擊,但隨著戲曲集成工作和非遺工作的展開,西河戲先后被列入省級、國家級非物質文化遺產名錄,受到了廣泛的關注。如今,農村每遇各種喜事,如考學、參軍、喬遷、婚嫁、企業開張等,都會請業余劇團各村戲臺上演唱西河戲;甚至農閑時,各個村請專門的西河戲藝人教戲,自主組建劇團演唱西河戲,自娛自樂,活躍了農村文化生活,縣城人民會堂也常有西河戲演出,西河戲參加了許多活動展演,吸引許多觀眾,獲得了廣泛的贊譽。

二、西河戲演劇形態

(一)音樂唱腔

西河戲聲腔為板腔體,旋律高亢奔放、渾厚質樸。所有板式均為上下句組成,唱詞為七字句或十字句,用“一字韻”(即一韻到底)。西河戲的表現形式從表演到唱腔都較程式化,各種板式的情緒表現力大致固定分明,并視情節按一定規律轉接。其中代表性板式有:西皮倒板、西皮垛子、二黃倒板、八板頭、嘩筒調等。

西河流域地處高腔流行區域,劇目《銅橋渡》《林沖夜奔》等均遺高腔痕跡。[5]至今西河戲中仍有一些不完全的高腔形態。

西河戲中除有高腔外,還融入了有許多九江地方民間音樂,如《打龍蓬》中丫環對唱,就是曲調類采茶戲《補缸》的音樂;《蘆花蕩》中船夫唱“過山丟”山歌等。這些民歌、小調的應用,以及大量方言土語的道白,具有鮮明的地方特色和濃郁的鄉土氣息,為當地群眾所喜聞樂見。

西河戲唱詞除雜用鄉音外,還大量夾有襯字,有的藝人演唱時,幾乎每字必有襯字。同一聲腔、同一板式也因行當不同,唱腔旋律也有很多變化。如“西皮簡板”生角唱下句落在宮音上(譜例1),而女角則落在徵音(譜例2)。

譜例1(正生唱):

譜例2(旦唱):

從兩譜對比可以看出,譜例1 主音為dol,骨干音依次為la、sol、mi,譜例2 主音為sol,骨干音為dol、mi、la。兩者均保持節奏、基本音級相同基礎上,分別側重用不同主音和骨干音,所表現不用的情緒,男腔更為剛毅,女腔則婉轉細膩。

(二)角色行當

星子西河戲傳統行當有十大角色分別為:一末、二凈、三生、四旦、五老、六外、七丑、八貼、九小、十雜,[6]角色分工明確,后因專業的義和班衰退,在演出中常按聲腔分為:生、旦、凈、丑四個角色。在傳統十大角色中,末為飾演先生、軍事之類的中年男子;凈為西河戲中重要的角色,有紅凈、黑凈、老凈、大花、二花五類;生為壯年的男子;旦為所有女子角色;老是指老生;外特指皇上一類的角色;丑為大丑和小丑;貼是補貼行當,特指其他的角色;小指文、武小生;雜指的是劇中無名人物。

西河戲中的服飾由當地縫紉師傅按照不同劇中角色扮相需要設計制作,有皇帽、駙馬套、鳳冠、雪帽、腰帶、羅帽等。其使用的道具也根據不同劇目劇情的內容與表現需要添置,通常以兵器類和日常生活道具居多。如長槍、短斧、短劍、筆、驚堂木、木枷、圣旨、硯、印等。

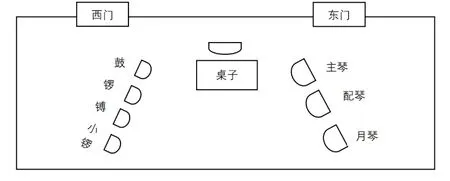

(三)樂隊體制

西河戲的傳統樂器有:細筒琴(京胡)、大筒琴(二胡)、月琴、竹笛、嘩筒(鎖吶)、大篩鑼(大鑼)、鈸、小鑼、拋鑼(類小鑼)、雀(雀鈸)、班鼓、板。所有打擊樂器體積較大,發音較低沉渾厚。義和班時期,樂隊定員六人,司鼓一人,上手一人(拉主琴——細筒琴兼嘩筒和竹笛),下手一人(拉配琴——大筒琴兼打鈸,俗稱打夾手),月琴、大鑼各一人。樂隊全部坐于舞臺上,以一把道具桌子為中心,左邊坐司鼓、大鑼、小鑼(兼檢場)三人,右邊坐主琴和配琴樂。[7]手左右面桌而坐,身后是上、下門的過道,業余演出時,桌子后面是報本體詞者的位置。現如今,演出撤至舞臺兩側靠后,樂隊也多移到下場門幕內,還增加一名鈸手,月琴也基本不使用(圖1)。

圖1 西河戲樂隊位置分布圖

(四)表演板式

西河戲有文工戲和武工戲,演出形式從開演到收場很有程式,表演的程式為:

(1)演出前,按照每個人所規定的行當進行化妝,沒有特殊情況不調換角色。樂隊文場和武場均按舞臺的大小排列。如大舞臺,文、武場共排一邊,文前武后,鼓手中間。如鄉村小舞臺,文東、武西,鼓手在中間。

(2)生、旦、丑、凈四大行當的角色上場表演,都按照三個“道”為原則。

(3)出“站道”,大、小場的站道,生、旦、丑、凈四大行當角色都用。首先通過亮相、揮袖,整冠、捋須,扣領、整后發等動作,再到臺前牽袖,吊引子。

(4)出“跨門道”的大、小場的跨門道,生、旦、丑、凈四大行當角色文武戲都用,每個角色上場,不亮相。

(5)“點絳道”是生、旦、丑、凈、四大角色先文后政的活動,角色上場,有三種不同的打扮,都是伴隨著嘩筒(嗩吶)伴奏活動。

(6)未開演以前,通過響操臺,操臺完畢,接上出一個不是劇中的角色化了妝出場報臺,簡明地介紹劇情,報臺完畢,又接上一個是劇中的角色出場登二場,再展開劇情表演。

(7)劇情開打,有相殺、打搏手、打扭結、耍刀、耍槍、耍劍、耍拳。比六合槍、比六合刀、比棍、比鞭等武打工作。

在劇目劇終時,必須團圓,按照劇本情節或家團圓、或國團圓,嘩筒伴奏收場。

三、西河戲演出劇目與當代傳承人

(一)演出劇目

星子西河戲主要以歷史故事為主,包含三國故事會、隋唐等,其中還加入演員的理解和詮釋流傳而來,當下也會依據演出場合或以抗疫為題材進行創作,傳統劇目大致可分為:代表性劇目、大眾性劇目、才子佳人劇目、單折子戲劇目、義和班上演的采茶劇目。其中代表性劇目38 出;大眾性劇目113 出;才子佳人劇目53 出;單折子劇目37 出;義和班上演采茶戲劇目13 出,如今《三氣周瑜》《小喬勸夫》《正德戲鳳》《嘆中原》等仍在各種場合演出。

(二)當代傳承人

西河戲自湯大樂、周自秀等人起,靠著心傳口授、口耳相傳、言傳身教,延續其藝術力量,在新時期仍然有一批民間藝人為傳承和保護西河戲奉獻自己的力量,其中程家訓、程光華、黃菊枝等最具代表性。

程家訓(1942 年4 月—)男,漢族,江西省星子縣蓼花鎮人,西河戲第五批國家級代表性傳承人。自1955 年從師程世柳學藝起,一直在農村和縣城從事業余演出及導演,擅長司鼓。2007 年以來,常來參加九江市各縣地方戲匯演,每年均為200 場以上,近二十年來在星子縣城和相關鄉鎮教西河戲,為普及、發展、創新西河戲做出一定貢獻。

程光華(1948 年7 月—),九江星子蛟塘鎮人,高中畢業,西河戲省級代表性傳承人,1969 年拜程宜鵬學藝,主要在民間教戲、演出、領班兼司鼓。自1990 年起,自己購置戲箱,每年演出200 場以上。主演正生、老生、小生、紅生等行當,以攻老生為主。2008年程光華任班頭,在星子縣創辦西河戲苑,多年來,為弘揚西河戲大膽創新,還新編了歷史劇、現代劇、戲劇小品,深受歡迎,另外還帶有五名徒弟:姜曉玉、程亮財、陶三金、李金滾、帥官水,傳承和發揚星子西河戲。

黃菊枝(1948 年11 月—),九江市九江縣人,星子西河戲省級代表性傳承人。她自幼熱愛戲劇藝術,1976 年起學唱西河戲,拜師程家訓;1979 年至今,專職從事西河戲傳承,熟記了70 余出戲,收集整理了197 本西河戲新老劇本。其可以出演文、武老生、文、武小生、青衣、花旦、小花臉等角色,既會教戲也能導戲,尤其善于表演,能準確地刻畫人物。她演出的《樓臺會》(劇中飾演梁山伯),榮獲2011 年星子縣委宣傳部舉辦的“愛戲一起來”全縣匯演優秀節目獎,至今致力于演出、傳習西河戲。

此外,我們還有于朝戊、王楠珍等都在積極傳承和發展西河戲。

四、未來展望

星子西河戲作為贛北戲曲的重要組成,代表贛北地區民間戲曲文化和下層文化,是江西地方戲曲的重要組成部分。新時期,在國家加強非物質文化遺產保護和傳承、文化強省、文化興贛背景下,星子西河戲迎來了難得的發展機遇和環境。但伴隨社會現代化進程加快,星子西河戲在保護與傳承方面也顯現出諸多問題,文化生態結構逐漸失衡,如今西河戲陷入窘境,這與社會的變遷和自身的停滯有著不可分割的關系。筆者淺見,若要發揮西河戲最大的生命力,必然回到它的發源地,將其生根發芽在鄉村環境中。西河戲的傳承與發展,必須尊重它的生活性、鄉土性和民間性,拋棄了對這一傳統戲曲自身特質的尊重,忽視和破壞星子西河戲生存的文化生態環境,而是一味的追求發展、創新、走出去的理念,如這些做法過度,也許會阻礙在困境中的西河戲發展與傳承。總之,星子西河戲作為贛鄱戲曲非物文化遺產的代表,它的“傳”與“承”仍要靠大家一起努力。