新媒體背景下數字化賦能漢繡藝術創新高質量發展研究

趙 燕 戴馨瑀

(湖北美術學院,湖北 武漢 430000)

一、漢繡藝術歷史脈絡

漢繡的出現,雖沒有明確的記載,但從現存資料看,最早可以追溯于春秋戰國時期。漢繡由楚繡發展而來,而楚繡早在屈原的《楚辭》中便已出現,《楚辭·招魂》記載:“翡翠珠被,爛齊光些。蒻阿拂壁,羅帳張些;纂組綺縞,結琦璜些。”“被文服纖,麗而不奇些。”描述的正是當時楚國宮中被楚繡制品所裝飾的美,由此便也能說明,楚繡在當時就已經成為了一種裝飾性的刺繡。而當時的楚國繁榮昌盛,也更是給楚繡提供了發展的良好時機。在湖北江陵馬山硅廠一號戰國楚墓出土的對鳳、對龍、飛鳳、龍鳳虎刺繡的服飾來看,圖案的結合、布局、結構、手法的運用等,無一不在說明當時楚繡就已經逐漸發展至成熟。

秦國爭霸,統一六國后,楚繡也受到了難以避免的打擊,楚繡藝人們流離失所,散落至民間,這也為后期的漢繡能在民間發展傳承奠定了基礎。等到了清朝漢繡才迎來了鼎盛時期,漢繡以漢口為中心擴散,當時與蘇繡、湘繡不分上下,就連朝廷也在漢口設立了織繡局。在清朝后期,漢繡藝人們扎堆開店,漢繡店開滿整條街,便取名為“繡花街”。繡花街的成立,也標志著漢繡頂峰時刻的到來。但在1944 年,繡花街被美軍炸毀,漢繡藝人不得已四處逃命,而漢繡也逐漸開始走向衰敗。抗日勝利后,僅有12 家店鋪得以恢復。直到新中國成立,漢繡發展才有好轉之勢,但“文化大革命”的到來,“破四舊”再次給漢繡帶來了無妄之災。后期改革開放,西方文化與思想引入中國,工業化的大力發展,也同樣沖擊著漢繡這種傳統手工藝。而代表漢繡頂峰的“繡花街”,也隨著1991 年的舊城改造,基本消失。經過無數漢繡人堅持不懈的努力,終于在2008 年,漢繡才經國務院批準列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。2013年,建立了武漢漢繡博物館,這也是湖北第一家民辦漢繡博物館。2018 年,漢繡入選了第一批國家級傳統工藝振興項目,同年,也被選為了湖北省首批傳統工藝振興項目。近幾年,國潮興起,大眾對于中國傳統文化的關注度逐漸提高,漢繡藝術迎來了新的機遇。

二、漢繡藝術傳承與發展現狀

漢繡作為國家非物質文化遺產,是湖北傳統民間手工藝之一,興起于武漢、荊州、洪湖等地區,以武漢為主要生產中心。漢繡雖是楚繡的一部分,但自己又形成了獨立的藝術風格特征。同時漢繡也具備著裝飾性和實用性,在荊楚一帶十分流行。漢繡的用色富貴且厚重,色彩之間有著強烈的對比,同時這也最能夠體現漢繡地域性以及藝術性的地方。漢繡在用色上以重色作為底色,主要以紅、黃、藍、白、黑五色作為主要的繡線顏色,再在其中夾著金線與銀線,這樣的搭配使得漢繡的色彩層次十分豐富。在造型上,漢繡一般都運用條紋、圓格等紋樣重復的排列組成,對于裝飾圖案適當的變形,使得漢繡厚實可愛,同時構圖相當大膽,裝飾感強,展現出了特有的民族特色,深受老百姓的喜愛。

現階段,國內對于漢繡藝術方向的理論研究已經趨于成熟,關于漢繡藝術的歷史發展、造型語言、色彩研究、工藝特點、美學價值等學者都進行了系統的研究,同時在漢繡藝術與現代設計相結合推動發展應用方面也有豐富的實踐案例,如提取漢繡紋樣元素與視覺相結合,設計出具有地方特色的漢繡文創產品,或是與現代服裝設計相融合,為服裝設計提供新思路等,結合發展案例。漢繡藝術在文化傳承方面,政府也是給予了高度重視,前有武漢漢繡博物館、曇華林漢繡基地等(圖1),后有武漢商學院等學校設立漢繡方向專業以及漢繡課程(圖2)。“國潮”興起,文化自信的背景下雖然大眾已經逐漸意識到傳統藝術的重要性,但在傳承方面仍然存在一些不足。

圖1 武漢漢繡博物館

從漢繡藝術文化傳承來看,最讓人擔憂的正是漢繡手工藝人的數量在不斷減少以及漢繡手工藝人培養路徑較少。真正讓漢繡藝術生存和發展下去的關鍵是這些漢繡手工藝人,其決定了漢繡是否能夠長久發展的重要因素之一。這些手工藝人都是通過代代相傳的手藝,都擁有著漢繡藝術最精華的內容。但現階段這些手工藝人老齡化嚴重,且年輕人也由于學習漢繡藝術不能維持生活而放棄,這導致漢繡手工藝人的數量不斷減少(圖3)。雖然政府很重視漢繡藝術的傳承發展,但觀念和方法較為老套,并未重視讓更多的人去接觸漢繡藝術,盡可能多途徑地開辟漢繡藝術培養方式,漢繡藝術的傳承保護工作還是相對比較封閉(圖4)。

圖3 國家級非遺項目漢繡傳承人任本榮

圖4 漢繡傳承人張先松自費創立漢繡班

三、數字化賦能概述

(一)數字化賦能的含義

數字化賦能,由數字技術發展而引發的新領域中不斷出現新的生機。數字化賦能漢繡藝術,是保護漢繡藝術的一種方式。因為隨著時間的流逝,無論是用什么傳統方式對漢繡藝術進行保護與傳承,多少還是會有部分損壞或者遺失,但數字化賦能漢繡藝術,就可以通過數字化的記錄方式將其資料永久保存下來,不論是作品、手工藝人信息、制作技法、圖案、色彩等都可以通過文本、視頻、圖片、音頻等形式進行數字化賦能,最大程度地保留數據和具體細節,并可以隨時進行查閱,突破傳統方式,來達到不同的效果,更加有利于傳播、推廣與學習漢繡。數字化時代,信息的傳播突破時空限制,不再需要書寫與運輸,數字化傳播高效且經濟。數字化已經滲透到了各個領域,將數字化賦能漢繡藝術,可以使傳播更加多元立體,其藝術表現形式也更加形象,在保護的同時也在提高大眾接受度。

(二)數字化賦能的特性

數字化賦能主要有四個特性,即交互性、聯結性、傳播性、多樣性。

交互性,數字化賦能的交互性是信息交流中不可或缺的一點,交互技術已經大規模運用在人們生活之中,如裝置藝術、交互式建筑、交互式電影,甚至是很多博物館也運用交互技術來更好地將藏品進行數字化展現。數字化賦能的交互性,能夠更近一步地刺激對信息的關注與理解。

聯結性。通過大數據分析,將信息中相關聯部分進行整合,這種分析整合也體現了數字化賦能的聯結性。在傳統方式下,人們對各項信息都是單個了解,在海量的數據資料面前,需要花費大量時間,而現在數字化賦能的聯結性,將這些單一信息按照個人要求進行整合呈現,提高了研究效率。

傳播性。數字化賦能突破時空限制,傳播途徑豐富,且時效性強、傳播范圍廣。打破傳統的傳播方式,可通過數字化傳播至全世界,且可儲存,易于復制,甚至可以達到人人都是接收者,又是傳播者的效果,傳播越多受眾也越多,受眾可以隨時接受信息、消化信息。

多樣性。數字化賦能通過載體的多樣性,將信息多元化,使信息在傳播過程中實現了文字、圖片、音頻、視頻等傳播符號和手段的有機結合,利于增強信息表現力,促使人們更加準確、全面地去接受和感知信息。

四、數字化賦能漢繡藝術創新高質量發展方法

(一)數字化賦能漢繡藝術的優勢與原則

數字化賦能漢繡藝術,將傳統傳播方式中靜態且封閉的模式轉變為動態、開放多樣的傳播模式。在這樣一種傳播模式下,大眾通過網絡終端就能夠突破時空限制,可以隨時隨地地學習或了解漢繡藝術,數字化的傳播性也利于迅速在世界范圍內推廣,讓大眾更加深入地去了解漢繡藝術的文化內涵、底蘊、造型藝術等各方面。數字化賦能也為漢繡藝術提供了更加便捷與可靠的途徑,從而進一步擴大漢繡藝術影響力,促進漢繡藝術的傳承與保護。

漢繡藝術的各類技法、審美配色、造型藝術等相關的資料研究,數量是驚人的,并且資料分布在各地,不便于漢繡藝術資料的查找,也給大眾獲取數據資源增加了困難。數字化賦能漢繡藝術,通過將資料信息的數字化整合,就可在互聯網終端找到所需信息,使大眾更加便捷和全面地了解漢繡藝術。更是可以利用數字化賦能的交互性,使漢繡藝術不止于平面,讓大眾身臨其境,感受更加濃厚的漢繡氛圍。通過數字賦能對漢繡藝術進行整理和記錄,為大眾提供更加直觀、完整和真實的傳統漢繡藝術,實現更加長久的傳承。

數字化賦能漢繡藝術并不是一時半刻可以完成的,這是一個長期且系統的大工程,是需要大眾一起努力實現的。漢繡藝術來自民間,承載著當地的歷史與文化,凝結著民眾質樸的情感,也是歷代漢繡手工藝人的心血結晶。在通過數字化賦能漢繡藝術進行保護與傳承時,應該去利用好漢繡藝術資源,規范數字化賦能漢繡藝術的健康發展,保持漢繡藝術活力,是我們必須去履行的使命。在全球化的今天,為了實現文化的保護與傳承發展,讓其更加有活力,那么與其他文化之間進行交流是必不可少的。不同文化之間的相互融合與交流,也是促進文化多樣性發展的重要條件,因此在漢繡藝術的傳承發展中,數字化賦能漢繡藝術遵守文化多樣性也是必不可少的。

(二)數字化賦能漢繡藝術創新途徑

1.建立專屬數據庫網站——PC 端

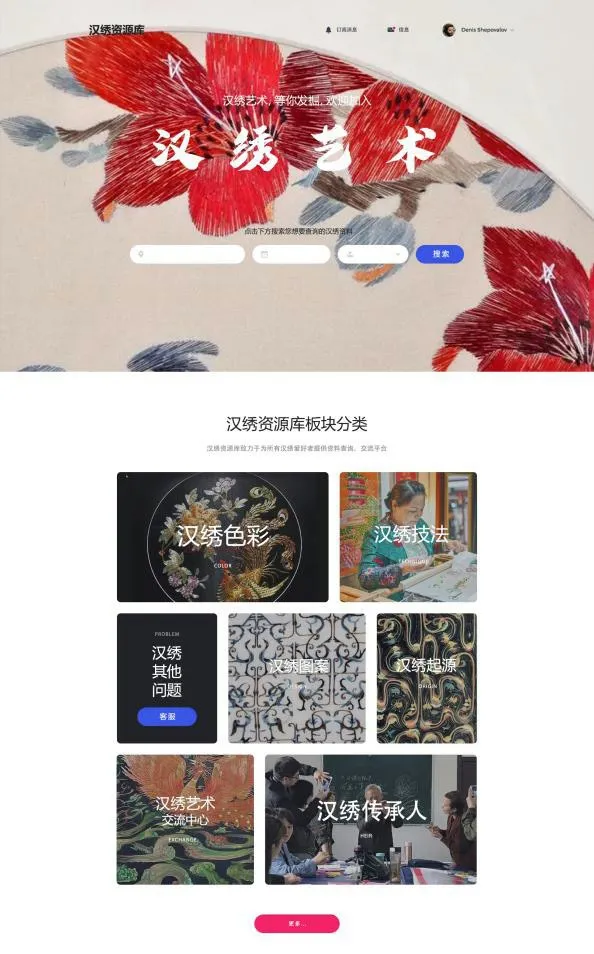

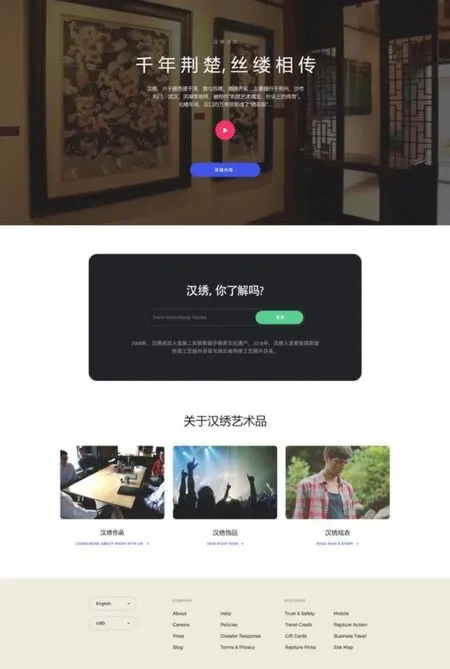

建立漢繡藝術專屬的數據庫網站是數字化賦能最有效的手段,利用數字化手段將漢繡藝術進行虛擬再現,來向大眾展現漢繡藝術的歷史發展和表現形式,能夠將漢繡藝術有效地保存和收錄下來。當然建立專屬數據庫網站的第一步就是需要走訪各個博物館和漢繡所在地與現存的傳統手工藝人,再將收集來的資料、采訪資料及數據進行整理歸納,將這些內容轉化為文本、圖片、音頻、視頻的形式上傳至數據庫。通過數據庫網站建立,可最大程度地對漢繡進行保留與再現。大眾也可在數據庫中了解相關信息,便于傳播與交流。在網站中還可以多整下些互動內容,用戶可以自己建立賬號登錄數據庫,在尋找自己需要資料的同時,也可以將自己所擁有的關于漢繡藝術的內容上傳至網站,用戶不僅是資料的接受者,也是資料的上傳者,實現良好的互動(圖5、圖6)。

圖5 漢繡數據庫PC 端網頁設計1

圖6 漢繡數據庫PC 端網頁設計2

現階段漢繡藝術受到多方支持,如武漢漢繡博物館、曇華林漢繡基地等,但暫時還沒有漢繡藝術專屬的數據庫網站,大眾對于漢繡藝術資料的收集,還只僅僅停留在百度、知網或是一些零碎的信息查詢,對于想要深入了解學習是不利的,建立專屬數據庫網站可更好地解決這一問題,方便喜好漢繡藝術的人群了解學習。數字化賦予漢繡藝術不同于傳統的保護措施,并不是信息數據的堆積,而是通過數字化手段將現有資料數據進行系統化的整理歸類,并通過視頻等手段更真實還原,不僅是將漢繡藝術相關資料精準地保存下來,更擴大了漢繡藝術的發展空間。

2.研發專屬應用——移動端

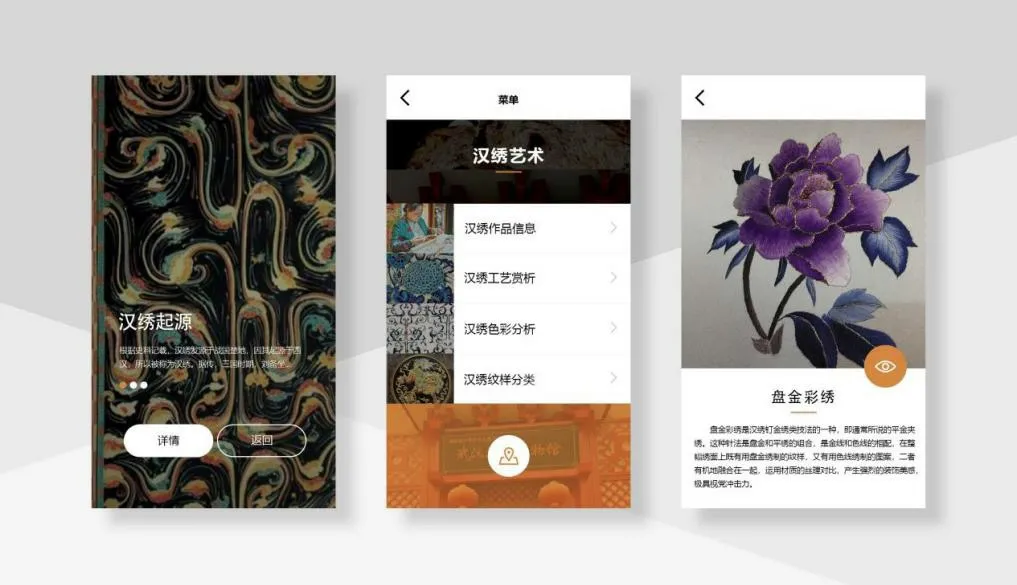

數字技術的不斷發展,催生出多種傳播技術與傳播媒介,大眾的閱讀習慣也由此發生了質的轉變。現在使用率最高的仍是手機端,大眾更習慣于用方便智能的移動端來查閱信息,若只是單純以pc 端作為傳播方式,已經無法滿足現代人攝取信息的需求。隨著科技進步,手機、平板電腦、智能手表等載體的普及,閱讀更加方便。只需要下載應用軟件可以隨時隨地,直觀且全面地了解所需要的知識。為漢繡藝術研發專屬移動端應用,也是數字化賦能漢繡藝術,促進高質量發展的一種方式。

研發專屬漢繡藝術應用軟件,通過應用中的詳情頁的設計就了解應用功能(圖7),將漢繡藝術有關內容通過移動端推送(圖8),不單單只是設立于單純的資料分享,同時還可在應用內增加社交板塊和漢繡售賣板塊,大家可以在應用內關于漢繡藝術進行更多學術探討,方便了各個地區對于漢繡藝術所感興趣人群交流,讓志同道合的人擁有好的漢繡交流平臺。應用中增加的漢繡售賣,讓漢繡藝術更是多了一條銷售道路,不僅傳播了漢繡藝術,也為漢繡手工藝人提供了經濟支持,這正是漢繡藝術高質量良性發展的局面。

圖7 移動端應用設計

圖8 移動端效果展示

3.利用新媒體平臺推廣

流量時代,掌握流量密碼,才能得到更多關注。流量傳播是數字化賦能漢繡藝術不可或缺的,建立專屬資源庫與研發應用,可與現在的主流社交媒體平臺同步進行,如微博、抖音、微信等,通過漢繡愛好者的轉發,可迅速形成信息洪流,達到遍地開花的效果,提高傳播輻射范圍與效率。在調研中發現,有部分與漢繡相關微博賬號,現已經停更多年,這正說明了通過新媒體平臺推廣,并不僅僅只是建立賬號這么簡單,而是需要進行規范。第一步則是高質量內容的輸出,只有發布內容能夠引起大眾的關注,才能將內容推廣出去,結合當下的發展趨勢,向受眾提供一些具有藝術價值的信息,統計受眾特點,在瀏覽量最多的時候發布信息,使受眾形成習慣進行閱讀。第二步則是增加與受眾的互動內容,在受眾提出問題時及時反饋,提高受眾體驗感,也是增加受眾的一種方式。最后則是借助其他賬號,互助推廣,如與官方媒體合作推廣、與各大民族博物館合作引流等方式來為新媒體平臺上漢繡藝術進行推廣,促進PC 端和移動端的影響力,這樣不僅能夠直觀地去掌握大眾對漢繡藝術的關注度,也能夠與漢繡愛好者進行互動,隨時掌握受眾反饋的情況。

五、結語

漢繡藝術作為我國重要文化遺產以及民族傳統文化中不可缺少的一部分,在數字化大環境下,合理運用數字技術,通過數字化賦能這一創新路徑,不斷提升漢繡藝術數字化現代化水平,讓越來越多的人關注漢繡藝術,便利地深入了解漢繡藝術,感受其魅力。數字化賦能漢繡藝術是對漢繡藝術的發展傳承提出的舉措,同時也是為漢繡藝術的高質量發展貢獻力量。