從《源氏物語》看中國文化“走出去”的啟示

——以“文圖論”中的“虛”與“實”為視角

戴鑫源

(外交學院,北京 100037)

全球化時代,“實施文化走出去戰略”以來,這種戰略的成效很不樂觀[1]。而戰略不樂觀的核心在哪里?其次,我們當下面對的是傳媒時代新危機,“圖像”的襲來讓“文學”的地位面臨挑戰,新世界的“語圖危機”到來[2]。文本由靜變動,傳統的紙張書籍依舊存在,但是它時刻面臨著被“超文本化”的可能。“語圖危機”歸根到底是“圖像”對于“語言”的戰爭。文章以《源氏物語》為平臺,以“語圖論”中的“虛”與“實”為視角切入,探尋千年前以平安朝為背景創作的《源氏物語》中“文本文字”與“圖像繪畫”二者的關系,并從二者“語圖關系”中透視出中日文化的互動特點,以史為鏡,再回看全球化下“文化走出去戰略”。

一、文字的出現:詩文“實指”

如若談詩文,就離不開組成詩文的文字。中國的漢字,作為世界上最古老的文字之一,有其自己發展的歷史軌跡,是漢民族的“自源”字。而日本的文字離不開中國文字影響,是由漢字和假名兩套符號形成。在漢字傳入日本之前,日本這個國家沒有屬于自己的文字。日本作家河野六郎指出,日本人已經無法離開有魅力的漢字,這種文字已經與日本人緊密相聯[3]。筆者認為這里面的“魅力”是指漢字的出現,讓日本可以從“口語時代”更順利過渡到“書面時代”。文字出現了,并且富于文字“一串聲音”,變身為純粹的書面語能指。

《源氏物語》第二回《帚木》卷中,藤氏部丞講述他到一位文章博士家里去,發現他的書牘,一個假名也不用,全用漢字,措辭冠冕堂皇,寫得極好。[4]”可見“漢字”與“假名”兩種符合各自承擔不同的作用。第三十四回(上)《新菜》卷里明石道人給老尼姑寫信:“我看慣漢文經典,閱讀假名書信頗費時間。”可見當時文字文本采用“漢字”滲透到平安朝的知識分子生活中。對于日本民族來說,在“原樣移植”漢字的時代,中國文化對于自己民族的影響是深入骨髓的,中國對于彼時的日本是先進發達的理想的超我。同時,彼時“唐土”的文字能在日本民族中流傳至今,使之融為日語的一部分。這個體現出了漢字強大的生命力,同時也表現出日本人善于學習他國優秀文化[5]。

由上述可知,平安朝的文學載體文字受中國文字影響頗深,那么以文字為基礎的文學也必然受漢文化影響。中國文學強調明志載道,相比之下,日文文學重點也多放在對人物的心理刻畫上,即更注重“人生況味”的抒寫[6]。

但是,無論是“言志載道”還是“人情況味”,都是借助語言文字所抒發。這似乎是無需論證的道理。正如有學者提出:言說是我們的本性,而人是靠本性才擁有語言一樣[7]。同時還有“人之所以為人者,言也。人而不能言,何以為人[8]?”先有言說,使語言意指世界成為自由的生命活動,從而為精準的意指提供了先決條件。而“精準”一詞便與“文字”相關,也就是文字的“實指”。文字出現以后,書面語社會歷史的影響遠遠超過之前的口語時代。因為書面語可以讓人們的“言說”能夠在時間以及空間上進行傳承,其中所包含的思想以及文化可以超越時空的界限從而進行“對話”,語言便成為完全意義上的“人的語言”。“口說無憑、立字為據”就是二者孰輕孰重的明證。也有學者指出:“語言成為文字的過程就是語言成為語言的過程。[9]”

《源氏物語》中,作者紫式部用文字呈現了很多中國詩詞,因為文字的“實指”,讓我們能立刻知道所指。比如,文中采取直接引用的有很多,引用痕跡比較明顯,讀者看后能馬上聯想起原詩。第四回《夕顏》卷源氏公子對夕顏說:“長生殿的故事是不詳的,所以不引用‘比翼鳥’的典故。”“比翼鳥”便是引用了白居易《長恨歌》;第四十九回《寄生》卷中,匂親王口中誦著“不是花中偏愛菊”元稹的古詩。除了很明顯的直接引用之外,引用某句詩或者典故,卻已融入作品中,不經仔細研讀不容易發現。比如第十八回《松風》卷中,紫姬說的話中,出現了斧頭柄也爛光這一詞語,其實這便是引用了《述異記》里的爛柯山典故;第十五回《蓬生》卷中,太宰大弐的夫人來看末摘花。提到了“三徑”。[4]此處的“三徑”來自陶淵明《歸去來兮辭》,三徑指通門、通井、通廁的徑;還有第三十四回(下)《新菜續》卷提到的“不惜掛冠懸車,身無官職”里面的“掛冠懸”就是辭官的意思,來自《后漢書·逢萌傳》。

由此可以看出,所固定到紙面上的文字文本不能讓我們思緒“任意”而為,因為文本文字的能指和所指二者的“膠合”所達到的效果就是“精準”指代,否則文字的實用性就會盡失,文字也就失去了意義,就會造成“言不達意”的尷尬境地。翻看平安朝文學,這些文字會讓我們精準追溯到它的來源,同時印證中國文化對于彼時日本的巨大影響。

二、圖像繪畫之“虛指”

上文所述,文字不過是一種簡化了的圖像,那么文字來自圖像并演變成書面語言的能指之后,圖像和語言文本之間會有什么樣的關系呢?

首先圖像的意義來自其圖像本身,需要我們“凝視”甚至有時候要“定睛觀賞”去細品其中奧秘。比如我們以日本傳統美學之一的“幽玄”為例子。比如日本畫《月下溪流圖屏風》就是“幽玄”審美的一個代表作,畫中月的光華是由溪流來表現的。在觀賞這幅畫作之時,觀者需要驅動自己的現象力,加入與作畫者時空聯動的共創之中。可見,對于圖畫的欣賞離不開“駐足觀賞”,這個與文字的“幽玄”二字比,本質有很大不同。

莫里斯曾經說過:“符號具有隱喻性。把汽車叫做‘甲蟲’,或者把一個人的照片叫做一個人,這就是隱喻地應用了‘甲蟲’和‘人’這兩個語詞”[10]。

所以,語言“幽玄”和圖像“幽玄”都作為意指符號,一個很大的區別就是,幽玄圖具有隱喻性。具體來說,面對文本文字,只要認知文字,便可在看見文字的同時就明白所指,“反復”只是為了“強調”。而圖像因為其“隱喻性”,在“駐足觀賞”時,我們必須“反復”來解讀其奧秘,對于它的認知方可達成。如此我們可以發現,語言文字是“幽玄”的能指和所指“膠合”在一起,可以精準意指。日本文化的特點之一便是“盆景趣味”。簡單說來,日本人喜好將自然和人生做縮微化的處理。究其根本,圖像作為二維平面之物,尤其是放到日本如此“微縮”文化的語境下,想要表達三維的寬廣世界,是無論如何都做不到語言文字的精準表達。這就是圖像作為隱喻性符號的結構形態及其虛指性效果。

如上文所述的語言文本之“膠合”特點,圖像因其本身的隱喻性也就是其本身的“虛指”想要精準表達其意時,便離不開文字的輔助。將莫里斯與趙憲章教授所論述的”甲蟲“之喻進行結合思考。把汽車稱為“甲蟲”,就是在實物汽車身上加上一層隱喻之意,以此來說明汽車和甲蟲相似。而“甲蟲”本身就有實際意義,是一種實指,此刻變為了語象虛指。由此可以看出來,語言由實指滑向了虛指。而這個過程為我們提供了由“語象”所圖繪的虛擬世界。這個世界就是文學的世界。文學語言就是這樣通過“語象”中介和圖像發生了必然聯系[2]。

三、“虛實結合”中的“語圖互仿”

上文談了日本文本文字,我們不妨談談日本圖像,也就是日本的繪畫。日本早期的繪畫是以佛畫為代表的,毫無疑問,是從中國東渡而來。這一時期值得注意的便是:佛教繪畫還有用圖畫解釋佛經這一形式[11]。

由上文所述,文字的出現,人類擺脫“口傳”走入“文本”,以文字強大的“實指”準確表達其意,這個是“虛指”的圖像所做不到的。于是文字書寫記錄成了日本當時一個基本的形式。但是并不意味著圖像退出歷史舞臺,如秋山光和所述圖像在彼時的日本開始模仿文字。趙憲章教授論述道,“文本時代”語圖關系的基本特點是“語圖分體”,外在表現為圖像對于語言的模仿。然而圖像作為語言符號的記憶和敘述功能并沒有消逝,它只是降格為文本語言的“副本”而存在。[12]即,文字的出現,我們進入了“文本時代”,這個時候文圖關系的一個顯著特征便是“語圖互仿”。

在《源氏物語》成書的平安時代,住宅內部都有隔板作用的滑門(日語漢字標記為“障子”)以構成房間,障子的內外兩面都糊以紙或綢。房間的大小則可以用屏風來調整。這些形成家庭生活布景的屏風及障子上都飾以圖面,起初是受中國感染的,用幾句詩或是一段經文作為畫題,并將詩句也一同書寫在畫幅上。其后日本式的詩和歌很快就代替了中國的主題,因此日本國內的一般生活及精神面貌也都反映在墻壁及屏風畫上了。我們對這個時期的文獻記載加以研究后,知道此種裝飾墻壁的繪畫在當時即被命名為“大和繪”,與此相對的另一種形式的藝術稱之為“唐繪”。

諸如《源氏物語》,這類小說從開始就有圖畫解說,以迎合當時貴族們的審美趣味。具體來說,這些貴族對于個人對圖畫欣賞力以及能正確地把她們自己描繪出來的繪畫才能,都是非常自豪的。《源氏物語》中便有把物語故事制成繪卷欣賞的例子。

第二十五回《螢》卷中,紫姬看了《狛野物語》的畫卷并稱贊畫工精良[4]。第十七回《賽畫》卷中,藤壺母后出主意:將物語鼻祖《竹取物語》中的老翁和《空穗物語》(又名《宇津保物語》)中的俊蔭這兩卷畫并列起來,教兩方辯論其優劣。由此可以看出,“文字”與“圖像”兩種符號,在一個平面上虛實結合,也就是做到了“語圖互仿”,其結果必然是和諧的。因為從《源氏物語》中還可以看出語圖合二為一于一個平面上,已經融入彼時平安朝人們的生活中。

在第十三回《明石》卷中,源氏公子為了紫姬而不去見明石姬,源氏公子把日常感想題在自己所作畫上,這些畫中滲透了源氏的情思,很讓人感動。巧妙的是,紫姬寂寞無聊的時候,也做了許多畫,并將日常生活狀況寫在畫上,集成一冊日記,這或許就是心靈相通吧。大家可以想象兩個人在生活中此般題畫場景,由此可以看出,感想以文字的形式“題”寫在畫上并且看了又讓人感動的力量,這必然是在“和諧”下才可以做到。第二十五回《螢》卷中,寫到六條院內諸女眷寂寞無聊,每日晨夕賞玩圖畫故事。再到第四十七回《總角》卷,匂皇子看見大公主正在靜靜地觀賞圖畫。……拿起散放在身邊的畫幅來欣賞。都可以看出來,“語圖互仿”的形式以融入人們平常生活中。甚至,在第三十二回《梅枝》卷中,出現了諸如“歌繪”一詞,“歌繪” 在日本平安時代很流行,是表現歌意的畫,文字與畫并行混合是其一大特點。

至于,圖像和文字是哪家“仿”了哪家。《源氏物語》第一回《桐壺》中描寫近來皇上晨夕披覽的《長恨歌》畫冊背后隱藏著答案。文中后面還記載:這是從前宇多天皇命畫家繪制的,其中有著名詩人伊勢和貫之所作的和歌及漢詩。[4]《長恨歌》畫冊屬于“唐繪”,平安時代(794—1192)“唐繪”的實際作品幾乎沒有留存下來,但各類文獻中的記載卻俯拾皆是,可稱之為“文獻中的唐繪”。《菅家文草》是日本平安時代以才學著稱的詩臣菅原道真的作品,收錄了468 首詩歌。《菅家文草》卷二和卷五的屏風詩詩序中還可看出日本制作“唐繪”屏風的過程。即先從《列仙傳》《幽明錄》《述異記》等中國典籍中摘抄出“本文”,再由畫家巨勢金岡作畫,菅原道真作漢詩,書法家藤原敏行書寫[13]。

由此可以看出,“文”與“圖”之間的互動,即中國詩文為“唐繪”屏風提供了繪畫內容,在中國詩文與繪畫這兩種藝術形式交融于“唐繪”屏風的過程中又催生了日本詩人的漢詩文,“唐繪”成為中國詩文和日本漢詩文之間的一種媒介[14]。所以可以得知,圖文關系在文本時代是“圖文互仿”“和諧統一”。

文字文本的“實”與圖像繪畫的“虛”相統一于一個平面上所表現的“圖文互仿”是和諧的,但這份“和諧”不僅僅是形式上那么簡單。千年之前的平安朝,對日本人來說是一個學習和大力輸入中國文化的時期。從跨文化闡釋角度看,能夠走出去的中國文學,往往是被其他民族所閱讀、理解和認可的[15]。上述提到的“唐繪”也好,“漢詩文”也好,其實本質上都蘊含兩層意思。“唐繪”既指中國傳來之繪畫,也可以指日本繪制的中國題材畫;同樣“漢詩”既可以指中國傳來之詩文,也可以指日本人用漢文創造的詩文。這兩個詞本身就蘊含著古代中日兩國互動的歷程。《桐壺》卷中,長恨歌畫冊是有中國題材的唐繪,在唐繪基礎上還有著名詩人伊勢和貫之所作的和歌及漢詩。可見,在《長恨歌》這一本屬于“唐”的繪畫空間中融會了和歌與漢詩兩種文化符號[16]。

那么“和”文化與“唐”文化之間是以什么關系相處呢?我們可以從《源氏物語》中窺知一二。《賽畫》卷中,稱贊起《空穗物語》畫卷,作者描述這畫的筆法兼備中國、日本兩國風格,趣味無可比擬之豐富,最后此畫獲勝。可知,在《源氏物語》中“和”“漢”兩種文化符號構成了一種和諧美。這個現象與《源氏物語》的時代背景不無關系。《源氏物語》成書時代,“唐”文化依舊是一種權威,而“唐”依舊是彼時絕大多數日本人從未去過的異國,是一種超我的“理想美”。但同時,隨著唐朝戰亂,以及日本民族文化自覺意識的覺醒,《源氏物語》的成書時代“國風文化”抬頭,作品往往對“tíつfkし”的親和美更為贊賞,對具有女性氣質的“和文化”表現出親切感和歸屬感。

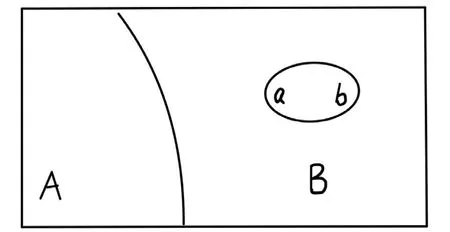

在不同文化的交流與碰撞中,必然會形成一種文化對另一種文化的想象與認知,即“自我”與“他者”的關系[17]。如上文所述的“唐繪”以及“漢詩文”那樣,“唐文化”的內涵已經遠超其字面意思,本身也代表著一種“和”文化,即“唐文化”既是“他者”,同時也是一種“自我”。我們不妨用日本學者千野香織的圖形(如圖2)來解釋:

圖2

A 是唐文化,B 是和文化,而a 是和文化中的“唐文化”,b 是和文化中的“和”。而a,b 兩者的關系是互動的,不是一成不變的,是相互影響的。即便894 年,遣唐使由菅原道真建議廢止,由此中日兩國官方交流結束,日本漢文學逐漸呈現衰退趨勢,但并不代表“漢文學”退出歷史舞臺,其在幕后依舊發揮著“唐土”的強大影響力。

語言符號的實指,讓我們看到了文字,文學對于彼時日本人的強大影響。圖像符號的虛指讓繪畫在文字面前處于“輔佐”的地位,但依然可以做到“虛實結合”統一于同一平面,在《源氏物語》中,最為典型的便是《長恨歌》畫冊。畫冊表面是“文圖互仿”,背后是“和漢并立”兩種文化符號互相影響,這也構成了平安朝人們的一個最主要的審美特點。

同時,在“和”與“漢”的互動中,我們也應該看出,日本人面對強大的唐文化時,不是生搬硬套,而是選擇取舍,在本民族的思維體系中咀嚼消化,這個過程就是兩種異質文學相互“對話”的過程。而在當今21 世紀,“對話”可以為全球化帶來的種種危機進行解答。當下,語圖危機值得我們重視,同時自身的文化要想傳播出去,真正的是要靠“影響”。只有通過“對話”而不是單方面“發話”,加深彼此間的了解,進而才會做到“影響”,中國文化才會主動“走出去”而不是“送出去”。語圖危機,信息時代對于文字的“驅除”,我們需要重新坐著時光隧道,聚焦在過去作為“微型膠卷”的文獻再構建“語圖和諧”的世界,并伴隨中華文化自信地“走出去”,“殊聲而合響,異翮而同飛”——飛向“和而不同”的世界。