一種新型潛在酸降壓增注體系的試驗研究

王小軍 吳德正 李建勛 霍光春

摘 要:介紹了一種新型的潛在酸降壓增注體系,該體系由產酸劑SGA-E、優化的聚合物增稠劑CHJ-1和交聯劑SJL-1組成。其具有水基潛在酸的性能,可作為降壓增注過程中的前置劑。此外,該體系在低溫下具有弱酸性或無酸性,在高溫(120~150 ℃)下裂縫中H+釋放緩慢,其最終有效酸濃度約為8%,能夠有效酸蝕。在泵送過程中,該系統對管柱的腐蝕較小,因此所需的緩蝕劑較少。這種新型潛在酸液體系可以實現對整個裂縫的有效酸蝕,從而實現降壓增注的目的。

關鍵詞:潛在酸;高溫;深井;碳酸鹽巖儲層;降壓增注

中圖分類號:U445

文獻標識碼:A文章編號:1001-5922(2022)03-0012-05

Experimental research on a new potential acid

depressurizing and increasing injection system

WANG Xiaojun,WU Dezheng,LI Jianxun,HUO Guangchun

(Yanchang Oil Field, Xingzichuan Oil Production Plant, Yanan 717300, Shaanxi China)

Abstract:

This paper presents a new acid fracturing fluid system. This system consists of the acid-generator SGA-E, the optimized polymeric thickener CHJ-1 and the cross-linking agent SJL-1. With the performance of water-based fracturing fluid, this system can be used as prepolymer during acid fracturing. Moreover, this system has weak or no acidity at low temperature and slow release of H+at high temperature (120~150℃) in fractures, Its ultimate effective acid concentration is about 8% which is capable of effective acid etching. During pumping, this system shows less corrosion to the string, so few corrosion inhibitor is required. This new acid fracturing fluid system can achieve effective acid etching of a whole fracture, so as to increase the stimulated reservoir volume.

Key words:

potential acid; high temperature; deep well; carbonate reservoir; depressurization and injection increase

世界上大約50%的石油和天然氣產量來自碳酸鹽巖儲層。近年來,發現和開發了一批深部和超深部碳酸鹽巖儲層。具有埋藏深度大、地層溫度高、非均質性強、滲透率低等特點。對于這些儲層,通常需要進行使用潛在酸進行酸壓降壓增注,酸壓裂縫的導流能力和有效長度對酸壓性能至關重要[1]。然而,由于高溫深井儲層酸巖反應快、活性酸有效反應距離短、腐蝕速率高、井下管柱損壞嚴重,常規潛在酸液體系不適用于高溫深井儲層。為此,本文提出了一種適用于高溫深層碳酸鹽巖儲層的新型潛在酸酸化降壓增注體系,并通過實驗探討了其酸蝕交聯性能。

1 高溫深井儲層潛在酸液研究現狀

潛在酸降壓增注技術主要有兩種:(1)酸液酸壓降壓增注技術;(2)合成酸模擬降壓工藝。現有的酸化降壓增注液體系在高溫深井儲層中應用時,兩種技術都存在缺陷。交聯酸是酸液酸化壓裂的首選體系。交聯酸直接用HCl、HF或其他強酸制備[2-3]。在高溫下,酸液由于酸巖反應快,在進入裂縫前緣之前就有殘留,有效距離短,不能有效蝕刻裂縫前緣;此外,酸性流體對管柱有嚴重腐蝕。配制酸壓時,采用非反應性壓裂液造縫,然后注入酸液進行酸蝕,但活酸難以到達裂縫前緣,導致酸蝕無效。

自生酸是一種適用于高溫深井油藏的酸液。它在室溫常壓下幾乎不產生H+,注入地層后,在催化劑、水或溫度場的作用下會逐漸釋放H+。然后,H+與地層發生反應,實現酸化。由于該流體僅在儲層條件下生成H+,因此增加了酸液的有效蝕刻反應距離,減輕了對管壁的腐蝕[4-5]。現有的自生酸系統使用氯羧酸鹽或氯化烴作為酸發生器,在高溫下通過水解釋放H+。這種自生酸具有良好的熱穩定性、H+釋放速率小、緩凝性能好,但毒性大,對水體污染嚴重。另一種常見的自生酸系統使用聚甲醛和氯化銨。該系統制備簡單,成本低,但產酸溫度低,產酸率高。自生酸體系通常用作基質酸化液[6]。針對這些自生酸體系的特點,將水基壓裂液和自生酸的特點結合起來,提出了一種新型的潛在酸降壓增注體系。它可以產生裂縫,也可以在較高的地層溫度下逐漸生成酸來腐蝕地層。因此,該體系為高溫碳酸鹽巖儲層酸化降壓增注提供了理想的解決方案[7-8]。

2 實驗部分

2.1 H+產能測試

(1)在低溫試驗期間,將新的酸壓基礎液置于40 ℃的水浴中。加熱一段時間后,使用Metrohm Tiamo滴定儀進行酸堿滴定,以測試H+濃度;

(2)在高溫試驗期間,將酸壓基礎液放入腐蝕反應系統CRS-500-50中。加熱至試驗溫度后,定期取樣。然后,使用Metrohm Tiamo滴定儀對采集的樣品進行酸堿滴定,以測試H+濃度與時間或溫度之間的關系(為了酸堿滴定的準確性和方便性,測試中使用了壓裂液的基液)。

2.2 酸巖反應能力試驗

(1)利用高溫高壓反應器測試了潛在酸基礎液在一定溫度下和碳酸鈣粉體的反應。用CaCO3的失重量來評價酸蝕能力;

(2)以S油田碳酸鹽巖巖心為研究對象,采用CRS-500-50腐蝕反應系統,分別動態測試巖石與膠凝酸或新型酸壓裂液體系的反應速率;

(3)在高溫下,利用酸蝕裂縫電導率可視化裝置觀察了不同酸的腐蝕行為。

2.3 腐蝕性能

根據SY/T 5405—1996《酸化緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》,采用腐蝕反應系統CRS-500-50,在140 ℃、7 MPa和60 r/min條件下對新型酸化壓裂液進行了動態腐蝕行為試驗。

2.4 流變性能試驗

根據SY/T 5107—2005《水基壓裂液性能評價方法》,采用HAAKE-MARSIII流變儀,在170 s-1下測試了該壓裂液的抗溫抗剪能力120 min。

2.5 過濾性能測試

根據SY/T 5107—2005《水基壓裂液性能評價方法》,采用改進的高溫高壓靜態過濾裝置,在3.5 MPa壓力下,在高溫下測試了新型酸性壓裂液的靜態過濾能力。

3 結果與討論

3.1 新型潛在酸降壓增注體系的研制

根據高溫深井儲層對酸壓液體系的要求,選擇了一種相容性好、環境友好的酸化劑SGA-E。該發生器與水混溶,可根據需要形成不同濃度的酸壓液前體。在溫度場的影響下,前驅體可以通過水解在高溫下釋放H+,從而實現對地層的刻蝕。

在現有交聯酸和聚合物壓裂液技術的基礎上,開發了改性聚合物增稠劑CHJ-1,以實現酸前體的完全溶脹,形成基礎液。然后,基礎流體與適當的有機鋯交聯劑SJL-1一起形成完整的高強度交聯凝膠。

3.2 新型潛在酸降壓增注體系的H+產能

3.2.1 低溫穩定性

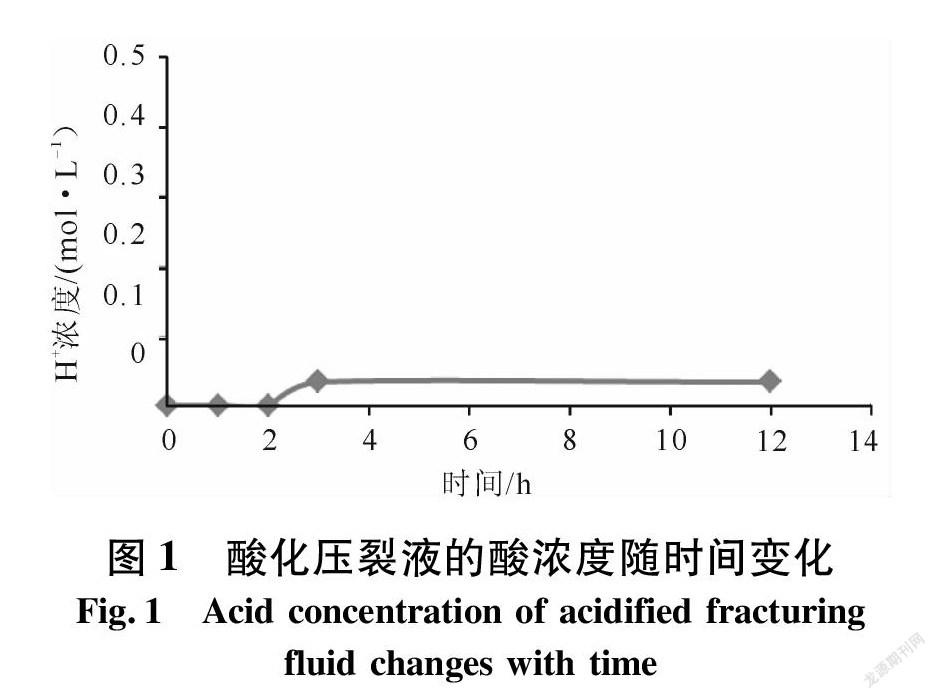

將基液置于40 ℃的水浴中并加熱一段時間。可以看出,在低溫(40 ℃)下加熱12 h后,酸壓基液產生的H+濃度不高于0.05 mol/L(等于HCl濃度的0.1%)(見圖1)。結果表明,低溫下幾乎不產酸,酸化壓裂液穩定性好。

3.2.2 高溫下的H+生產能力

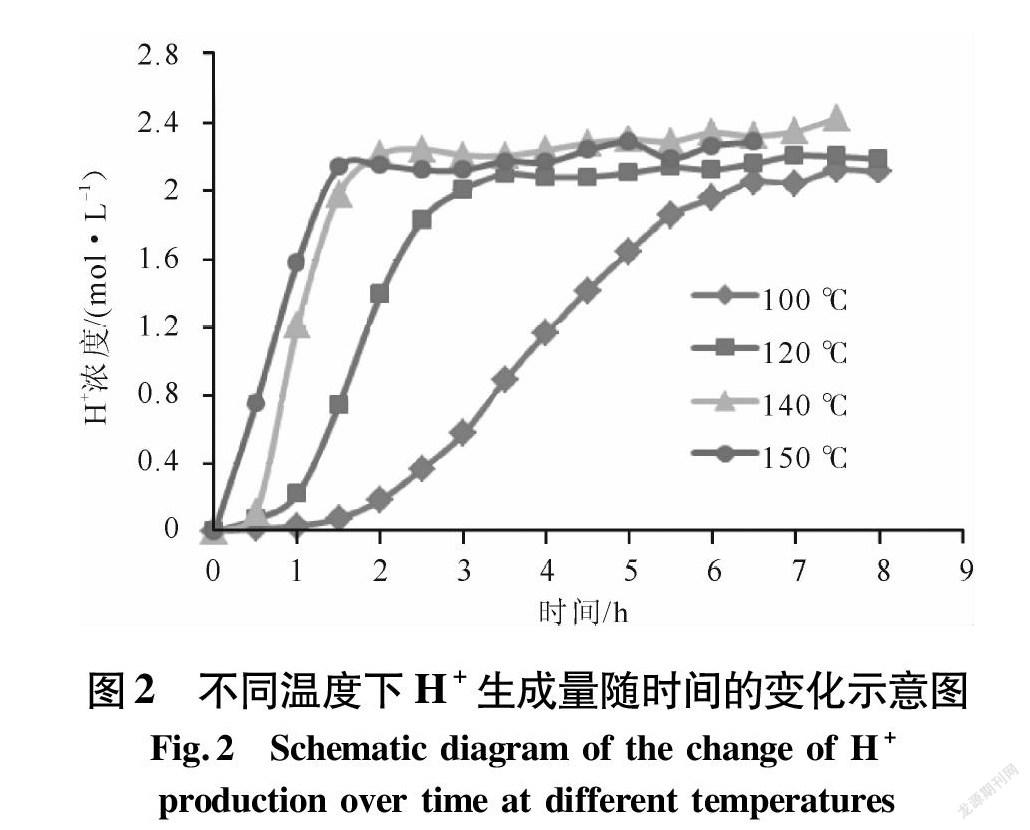

將潛在酸基液放入腐蝕反應系統中,加熱至100~150 ℃。定期采集樣本。不同時間的H+濃度如圖2所示。

由圖2可以看出,隨著反應溫度的升高,H+生成速率顯著加快。H+生成量在100 ℃時趨于恒定約7 h,在150 ℃時實際趨于恒定約1 h。說明高溫有利于酸化壓裂液體系水解生成H+。高溫下H+的生成速率較大。最終H+生成量不受溫度影響,最終H+濃度可達到2.4 mol/L(相當于HCl濃度的8%),該量在150 ℃下可達到約1.2 mol/L,持續0.5 h。因此,在高溫下,潛在酸降壓增注體系

可以產生有效濃度的酸,對地層進行深度腐蝕,并且由于逐步產生H+可以降低酸巖反應速率。

3.3 新型潛在酸降壓增注體系的緩凝能力

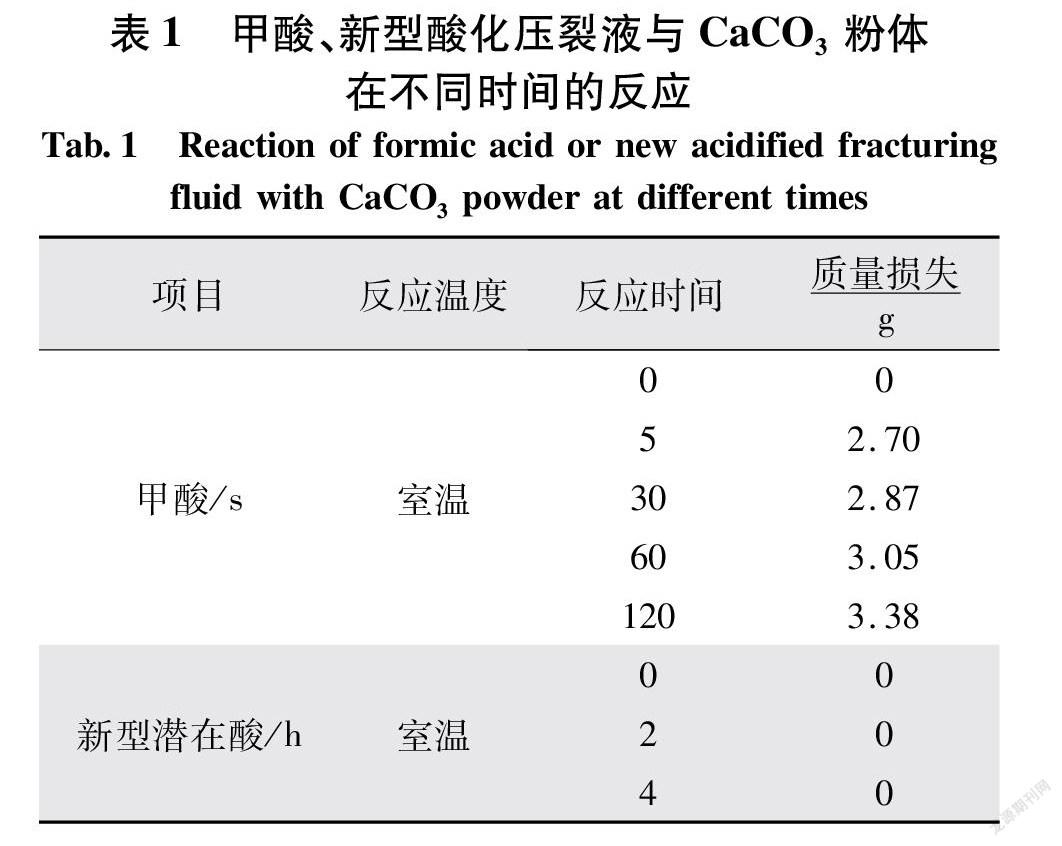

新的潛在酸體系和等H+濃度的甲酸(通常在酸化過程中作為緩凝劑)分別與CaCO3粉體反應,結果如表1所示。

從表1可以看出,甲酸和CaCO3粉末之間的反應速率在室溫下非常高——它們在接觸時立即反應,并在120 s內完全反應。但這種新型酸壓液在室溫下不會與碳酸鈣粉發生反應。從圖3可以看出,在高溫下,隨著反應時間的增加,溶解量逐漸增加。

150 ℃下的反應速率高于120 ℃下的反應速率,同時反應消耗更多的CaCO3功率。該反應在150 ℃下可持續4 h。結果表明,新型酸壓液體系在高溫下具有明顯的緩凝能力,對高溫深井儲層更有利,有效刻蝕距離更長。

采用S油田碳酸鹽巖巖心進行酸巖反應速率評價。將巖心放入腐蝕反應系統中,分別在120 ℃和500 r/min下與新酸壓裂液系統和等H+濃度的膠凝酸反應,反應前后的巖心如圖4所示。

圖4(a)顯示了與膠凝酸反應0.5 h后的巖心,可以觀察到明顯的刻蝕效果。反應后,堆芯失重Δm為8.34 g,平均反應速率為16.67 g/h。圖4(b)顯示了與新酸壓裂液系統反應4 h后的巖心,反應后,堆芯失重Δm為1.939 g,預計反應速率為0.48 g/h。在120 ℃下,新潛在酸降壓增注體系的反應速率約為膠凝酸的1/35。顯然,新系統在高溫下具有優異的緩凝性能。

3.4 新型潛在酸降壓增注體系的交聯能力

改性聚合物增稠劑CHJ-1可在酸前體中充分溶脹,形成黏度為63 MPa·s的均質酸壓基液。加入交聯劑后,基液可形成完整的高強度交聯凝膠。

通過流變試驗確定交聯潛在酸液降壓增注體系的溫度/剪切阻力。根據所需的耐溫性,選擇不同濃度的稠化劑CHJ-1制備液體配方。最后得出既滿足經濟可行性又滿足性能要求的公式。在130、150 ℃條件下,以170 s-1剪切120 min,凝膠的最終黏度大于50 mPa·s,能夠滿足水基壓裂液的要求性能(圖5~圖7)。新型酸壓液體系與普通酸相容性好,可與普通酸交替使用。在實驗溫度下,使用過硫酸鹽破膠劑可完全破膠,無殘留物,破膠液的黏度小于5 mPa·s。

由圖5~圖7可知,采用S油田碳酸鹽巖巖心在不同溫度下進行了過濾試驗。90 ℃時無產酸,濾失性能滿足要求(小于紅線);120 ℃時系統開始產酸,濾失略高于標準;150 ℃時,破膠稀釋后產酸速率增加。最初,過濾器損耗保持在較低水平,約10 min后,由于酸蝕增強,過濾器損耗急劇增加(圖7)。濾失試驗后,在濾芯表面覆蓋一層濾餅,可降低濾失。由于蝕刻反應,芯變薄。流體的這一特性有助于在開始時形成低濾失的裂縫,然后生成酸并破壞凝膠,通過蝕刻刺激儲層。

4 結語

(1)針對高溫深井碳酸鹽巖儲層,提出了一種新型潛在酸降壓增注液體系。該系統兼具潛在酸和自生酸的特點,可以作為水基壓裂液有效地形成裂縫,也可以在較高的地層溫度下逐漸生成酸來腐蝕地層;

(2)新型潛在酸降壓增注系統在低溫(<40 ℃)下不產酸,在高溫(>100 ℃)下產酸緩慢。隨著溫度的升高,產酸速率增加。最終酸濃度約為8%。新型酸壓裂液體系的緩凝性能比傳統的緩凝酸(如有機酸和膠凝酸)好得多。該系統對13Cr鋼腐蝕性小,無需添加緩蝕劑即可直接使用,降低了成本,避免了緩蝕劑對地層的潛在損害;

(3)新型潛在酸壓裂液體系為交聯體系。在130、150 ℃條件下,以170 s-1剪切120 min,黏度大于50 mPa·s。破膠、濾失等性能均能滿足水基壓裂液的性能要求;

(4)新型潛在酸降壓增注體系可作為預處理劑使用,以形成裂縫。與常規酸液體系相結合,可實現對整個裂縫的有效蝕刻。因此,對高溫深井碳酸鹽巖儲層進行降壓增注以實現增產改造具有廣闊的前景。

【參考文獻】

[1] BELLEMIN S,DAGORNE S.Group 1 and 2 and early transition metal complexes bearing N-heterocyclic carbene ligands:coordination chemistry, reactivity,and applications[J].Chemical reviews, 2014,114(18):8 747-8 774.

[2] BUTIN M,MARTINS P,PICHON B,et al.Emergence and dissemination of a linezolid-resistant Staphylococcus capi-

tis clone in Europe[J].Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2017,72(4):1 014-1 020.

[3] AIUTO L,KINCHINGTON P R,MCNULTY J,et al.Human induced pluripotent stem cells for modeling of herpes simplex virus 1 infections[M]∥iPSCs for Studying Infectious Diseases.[S.l.]:Academic Press,2021:69-93.

[4] MIZUGUCHI M,SASAKI Y,HARA T,et al.Induction of cell death in growing human T-cells and cell survival in resting cells in response to the human T-cell leukemia virus type 1 Tax[J].PLoS One,2016,11(2):148-152.

[5] 張頂學,廖銳全,楊慧.低滲透油田酸化降壓增注技術研究與應用[J].西安石油大學學報:自然科學版,2011,26(2):52-55

[6] FRISBEE S J,SINGH S S,JACKSON D N, et al. Beneficial pleiotropic antidepressive effects of cardiovascular disease risk factor interventions in the metabolic syndrome[J]. Journal of the American Heart Association, 2018,7(7): 81-85.

[7] FERRAJOLI A,IVAN C,CICCONE M,et al.Epstein-Barr virus microRNAs are expressed in patients with chronic lymphocytic leukemia and correlate with overall survival[J].EBioMedicine,2015,2(6):572-582.

[8] 田亞芳,楊建莉,謝元.定邊采油廠新型稠化酸降壓增注研究與應用[J].石油化工應用, 2021, 40(6):54-57.