浸潤?共鳴?聯想

干光輝

摘要:本文在具身認知理論和雙減政策的指引下,使學生在茶鄉、茶博館和校園環境的侵潤中激發情感認知,在身心體驗中實現主體認知喚醒與創作靈感共鳴,以繪畫創作的形式表現對茶鄉人、景、意的塑造與贊美。通過創新聯想,將茶鄉景物與茶文創結合,學會審美創意表達,設計龍塢特色文創產品,弘揚優秀地方文化,深入理解茶文化內涵,獲得美術學科核心素養。

關鍵詞:具身認知;茶文化;拓展課教學

一、審視:鄉村茶文化美術拓展課現狀分析

隨著時代的發展,美麗鄉村的外觀建設越來越完善,但如何發展鄉村文化建設,挖掘鄉村文化中的本土美育元素,讓美育根植鄉村并與時俱進,是美術拓展課教學的重要指向。

【情景描述】茶文化是中華傳統文化的重要組成部分。杭州自古以來就是名茶產區,而龍塢以“萬擔茶鄉”著稱。但龍塢的孩子對茶文化卻知之甚少,對家鄉茶文化更是缺少自信。對六1班46名學生進行調查問卷,對茶葉及茶葉制作了解的不足三分之一(如圖1)。

(一)紙上談兵,少體驗實踐

同學們雖身在茶鄉,但缺少引領,無法將本土茶文化與美術相融。同時,鄉村家庭對孩子的美術不太重視,美術基礎較薄弱,特別是色彩和創意表現上較欠缺,每班待評率都占四分之一以上。

(二)照本宣科,缺創作空間

美術教材中僅有《茶香四溢》兩課時的教學內容,學生對茶文化理解淺顯,興趣和參與率低,教師在教學中沒有行之有效的理念支撐,學校整體茶文化課程規劃薄弱,學生缺乏進一步展示的創作空間。

(三)照樣畫葫,少設計思維

新課標實施以來,美術教學觀念有了很大改進,但鄉村學校的教學模式還是以灌輸式教學為主,作業多模仿,教師無法將課程內容與學生身心專注的參與學習相結合。學生缺乏設計理念,無法將茶文創設計與實際茶鄉生活相聯系。

二、探索:具身理論下茶文化美術拓展課研究策略

中國學生發展的核心素養是培養“全面發展的人”,學校以茶文化課程建設和學生的全面發展為出發點,以茶文化特色課程建設為主線,開設茶鄉六韻拓展性課程。

美術學科核心素養歸為圖像識讀、美術表現、審美判斷、創意實踐、文化理解。同時,美術課標中明確指出:要引導學生在廣泛的文化情境中認識美術作品,涵養人文精神。美術教學應該結合地方資源開發校本課程,使學生深入到更廣泛的文化情境中,實現更深層次的身體參與和具身學習,進一步促進美術能力的發展。

美術教學中要努力激發學生的主體精神,注重學生的有效參與度。具身認知理論注重學生個體主動參與和認知的涉身性、體驗性、環境性,強調身體、心靈與環境三者之間的交互。依托具身理論,深入解讀校本教材,結合美術課標,挖掘鄉村茶文化資源,從浸潤、共鳴、聯想三部分進行深入探究。

(一)浸潤,具身體驗激活身體感知

具身認知理論最突出的特點是將身體視為認知的主體,強調人通過“體認”及身體的體驗參與活動來感知世界。認知的產生需要大腦、整個身體和環境的共同參與。同學們生活在茶鄉,生活體驗就是課程資源。教師通過相關教學情境,從茶葉的形與色著手,提升物像識讀能力,引導學生用美術語言去表現感知,并與茶文化有機融合。

1.自然環境浸潤,感知茶葉形與色

郁郁蔥蔥的茶山是美術體驗式教學的源頭。茶鄉孩子在色彩這塊比較薄弱,教師就讓學生先觀察茶樹嫩芽變化,通過定期觀察、拍照、比較,進行拼貼、拓印等美術教學形式,擴展學生基本認知能力,提高造型和色彩表現力。

(1)色彩漸變,感知茶色

【案例分析】

利用色相環知識讓學生了解從黃到紫的色彩漸變和明度變化,以及黃綠、綠藍、藍紫間的同類色關系和綠紫色和諧搭配,并根據茶葉變化進行色彩調和練習,畫出茶葉的兩葉一心色彩漸變圖,漸漸學會用豐富而調和的色彩去表現物象。

(2) 拼貼拓印,感知茶形

【案例分析】

在感知茶葉色彩變化的同時,比較茶葉外形與其他葉子的區別,茶葉間外形區別分類,以茶葉拼貼游戲和拓印練習,加深色和形的感知,加強應物創新的能力。

2.人文資源浸潤,茶識觀展藝體驗

學習者個體與環境間的持續交互作用是具身體驗強調的重點,為了促進知識的內化,教師利用各種環境活動體驗,使學生的學習經驗通過身體發生作用,產生獨特的感受、感悟。美術拓展課不能拘泥于課堂,而應該處處留心,放眼整個環境。

(1)茶博學茶,喚醒主體

為了讓學生擁有切實的感受,教師抓住去茶葉博物館的契機,將教學現場搬到茶博館,讓學生在實地實景中具身學習,引導學生調動五感、情緒,激發學生主體認知與探索意識。

西湖龍井茶博物館是杭州唯一的龍井茶基地,館校結合,從親手養、植一棵茶樹開始,關注自然與生活、教育的關系,并開設專門針對學生種茶、學茶的網上學習平臺。

參觀博物館,聚焦學生感興趣茶藝作品,在茶博館問一問、找一找、說一說的過程中開啟對茶文化的興趣,并以此為基點來開設茶趣味美術學堂系列活動。

(2)藝術體驗,增長茶識

【案例分析】

生活的外延有多大,美術的外延就有多廣。讓孩子們在茶博濃厚的茶文化氛圍里,在潛移默化中體驗茶帶給我們的文化內涵。

3.校園氛圍浸潤,茶鄉校園有新藝

(1)校本引領,卡通增趣

結合《萬擔茶鄉》《美哉龍塢》校本教材,讓學生全面侵潤在茶文化教學中。有“茶茶”“茗茗”兩位卡通明星(圖9),校園設置了“茗星薈”展廳,處處都浸潤著茶鄉文化。

(2)茶館品茗,提升審美

學生在“茗星茶館”教室學習茶藝,還能在此欣賞到年度的茶文化美術作品展和非執筆測試茶藝秀,使學生進入校園后就有強烈的茶文化體驗氛圍。

(二)共鳴,具身認知激發繪畫創作

為了使學生更好地體驗到美術的創作過程與身體參與學習的樂趣,教師在美術教學中加強身體感覺的融入。共鳴是具身體驗下產生的情感認知和創作靈感的共鳴,以繪畫的形式表現對茶鄉人、景、意的塑造與贊美。

1.觸覺感知,茶人制茶手最美

亞里士多德認為“如果沒有觸覺,其他感覺就不可能存在”。加強學生觸覺感知體驗,使美術學習與繪畫創作更具有原動力。

(1)知曉茶事,積累素材

造型能力的培養從日常的觀察體驗中獲得。學農實踐課中,學生對周邊的炒茶人很感興趣,總是緊盯著炒茶人的手看,仿佛想把炒茶技藝馬上學到手。這每一個手部變化都是制茶的重要一環,也是很好的繪畫題材。

(2)制茶再現,能力提檔

【案例分析】

畫人難畫手,經過一段時間的手部練習,學生造型能力有了提高,教師讓同學們了解整個制茶過程,進一步觸摸感知,描繪出采茶、曬青、涼青、搖青等制茶過程。

2.味嗅覺感知,聞香識茶畫詩意

教師在教學中充分發揮了聽覺、味覺、嗅覺等身體感知與藝術融通的優勢。積極引導學生投入到茶文化學習中去。

(1)聞香畫茶,貫穿通感渠道

【案例分析】

聞著淡雅的茶香,教師將炒制好的新茶放入杯中,觀察一片片茶葉在水杯中翩翩起舞,葉片慢慢撐大,葉色在水中越發的綠了,飄著桂花香的新茶更是讓人難以忘。

(2)品茶詠詩,挖掘藝術素養

【案例分析】

早春,聞著茶香,吮一口春茶,聽著優美的詩句,只為留住這一抹杭州獨有的詩情茶意。詩畫相互補充、互相浸潤,畫作使學生想表達的詩意更加形象化,詩文則補益畫中的“味道”,詩畫兼容,其意無窮。

3.視覺感知,變化茶鄉景色美

繪畫藝術是視覺的藝術,教師運用視頻、圖像和實地考察的形式來激勵學生的視覺感知,加深學生對事物的認知程度。

(1)憶舊繪新,培育美術自信

過去的茶鄉已成為視覺記憶,新的茶鄉日新月異。學生看到了這兩年龍塢的變化:新校園的建成,周邊茶樓林立,從臟亂無序到風景優美,通過情境強烈對比使學生在造型上更豐富、色彩上更明快,在繪畫創作上也更自信。

【案例分析】生活的美好是對比出來的。孩子們用繪畫語言去表現茶鄉地貌風情,并自行繪制了一張景點圖,用自己的視角去關注變化中的茶鄉的一隅,切身感知到現在的美好生活。

(2)感知創想,形成創作共鳴

孩子們是未來茶鄉的建設者,未來的茶鄉又會是怎樣的呢?學校進行了年度“夢想茶鎮”繪畫比賽,孩子們對茶鄉未來又有了新的展望:未來采茶機器人、茶樹上的夢想小屋、大茶壺造型的觀光游覽飛行器……

孩子們在茶鄉現有感知的基礎上展開想象。生動的畫面是具身認知與繪畫創作產生的共鳴。

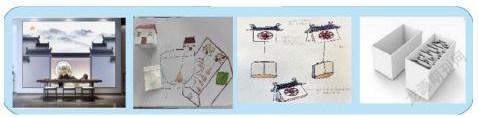

(三)聯想,具身認知生成文創作品

美術的精髓在于創新。具身認知是在身體和心智統一的基礎上來認識世界,學生身體的直接參與,身心更為專注,更易激發出創新思維。融入“具身式”教學,有利于培養學生的身心實踐能力、體驗能力、模仿能力和創新能力,使學生在感知中學習,在練習中思考,在聯想中創新。教師通過聯想教學,與茶包、茶卡、茶杯等文創產品設計相結合,使茶文化精神得以升華。

1.童飾茶包——形意聯想巧結合

在具身理論下的茶文創產品設計是學生通過自身體驗,對茶樓、茶花、茶村河邊小船以及茶村的一草一木感知后,與茶文創產品的特點相結合而生成的創意作品。

傳統的茶包主要是填裝茶葉的袋體上連接一根棉線,并在棉線的末端設有一張標簽紙,統一而單板。教師通過欣賞,引導學生從袋體和標簽上進行創新。改變方正的茶包印象,結合杯身,設計制作創意茶包。袋體要浸入水中,主要以方形和三角造型為主,而標簽的變化卻非常豐富。

(1)茶樓茶包,標新立異

教師通過周邊茶樓照片和師生寫生作品欣賞,將特色茶樓建筑聯想到茶包的設計中,抓住江南建筑頂部特色,設計出一系列帶有茶鄉特色的茶樓建筑茶包。這是學生具身認知下身心合一的聯想設計創作。

(2)寓意茶包,未來可期

【案例分析】

學生將茶鄉的一物一景聯想到茶包設計中,并賦予美好寓意。教師進行層級梯度式學習引導,通過欣賞回憶、思維聯想碰撞連接,從寫生稿到設計稿,再進行制作,打破固定思維,讓設計融入生活。

2.童制茶卡——實景聯想妙溝通

學生們身處茶鄉,對茶鄉的山山水水非常了解。根據美術教材內容,以卡片設計的形式,展示鄉村的茶色生香。

(1)茶文化卡,景色再現

四下教材《茶香四溢》一課中要求制作一張茶文化卡,茶文化卡是介紹茶鄉的一張金名片。教師將龍塢龍井茶特有的色、香、味和龍塢的山山水水相結合,并抓住茶鄉的著名雕塑作品“大茶壺”進行拼貼組合,將龍塢的茶色風光一覽無余。

(2)新春茶卡,邀請品茗

我們的孩子可能是未來的茶葉經銷商、茶樓經營者,新茶上市,給自家的茶樓設計一張新茶品茗邀請卡,畫出茶樓特點、周邊環境,點出茶葉特色,吸引愛茶人士前來品茗。

3.童變茶具——情境聯想優迭代

具身認知理論的特點是身心合一。茶鄉的孩子從小就圍繞著“大茶壺”玩,“大茶壺”是著名景點,也是孩子們對茶具的最初印象。

這兩年龍塢發生變化大,“大茶壺”周邊商街眾多、茶樓林立,茶的品種更豐富了,奶茶、果茶都深受孩子們的喜歡,時代的發展要求茶具有豐富的變化。

(1)杯身圖案,展現茶鄉

茶杯造型與杯體圖案是杯子設計的兩大要素。將茶鄉特色景區表現在瓷杯的圖案設計上,茶鄉景色的豐富縱深感與茶杯的圓形形成整體。

(2)龍塢元素,特色茶杯

【案例分析】

設計的源泉就是生活,美觀實用又具有地方特色的茶杯是學生對周圍情境產生的聯想設計。學生在具身認知視域下激活大腦,將杯與景融為一體。

三、展望:具身理論下茶文化美術拓展課探究思索

(一)深入拓展茶文化空間

在雙減政策下,學生有了親近茶鄉的時間,在具身理論的指引下,主動參與,自主思考,后期將進一步挖掘龍塢地方特色,將龍塢彩燈、龍塢香包與茶文化結合,將設計從平面走向立體,豐富和創意茶文化產品,進一步拓展茶文化空間。

(二)創研茶文化評價體系

作為“茶文化創研基地”,在開展茶文化課程內容的同時逐步形成茶文化評價體系:具身認知理念下學生個體的實踐參與度、線上線下作品展示欣賞、師生評價與生生互評相結合、優秀作品印刷成冊等,生成全面的茶文化評價體系還需進一步探究。

(三)弘揚優秀民間地方文化

具身理論重視每個個體的身心參與,校園形成的茶文化特色,不斷豐富茶文化拓展課程內容資源,從新生抓起,覆蓋全校師生,推進龍塢茶文化與校園綜合拓展課程相融,使“萬擔茶鄉”文化特色得到進一步傳承與弘揚。

參考文獻:

[1]尹少淳.美術核心素養大家談[M].湖南美術出版社,2017(9).

[2]楊寧.兒童早期發展與教育中的身體問題——五論進化、發展與兒童早期教育[J].學前教育研究,2014(1).

[3]金偉民.具身認知視野下學校美術教育的觀察與思考[J]. 中國美術教育,2015(2). 責任編輯 藍光.

[4]李星.具身認知理論及其在教學中的應用[J].教育觀察, 2016,5(4).