四川實物股票知多少

厲勇

四川的股份制試點比較早,力度在全國范圍來說也很大。從1980年“成都工展”面向社會法人發行股票到上世紀90年代中期,很多公司都發行了實物股票。在目前已知的上市公司實物股票藏品中,四川的實物股票占了相當的比例,且很有特色。

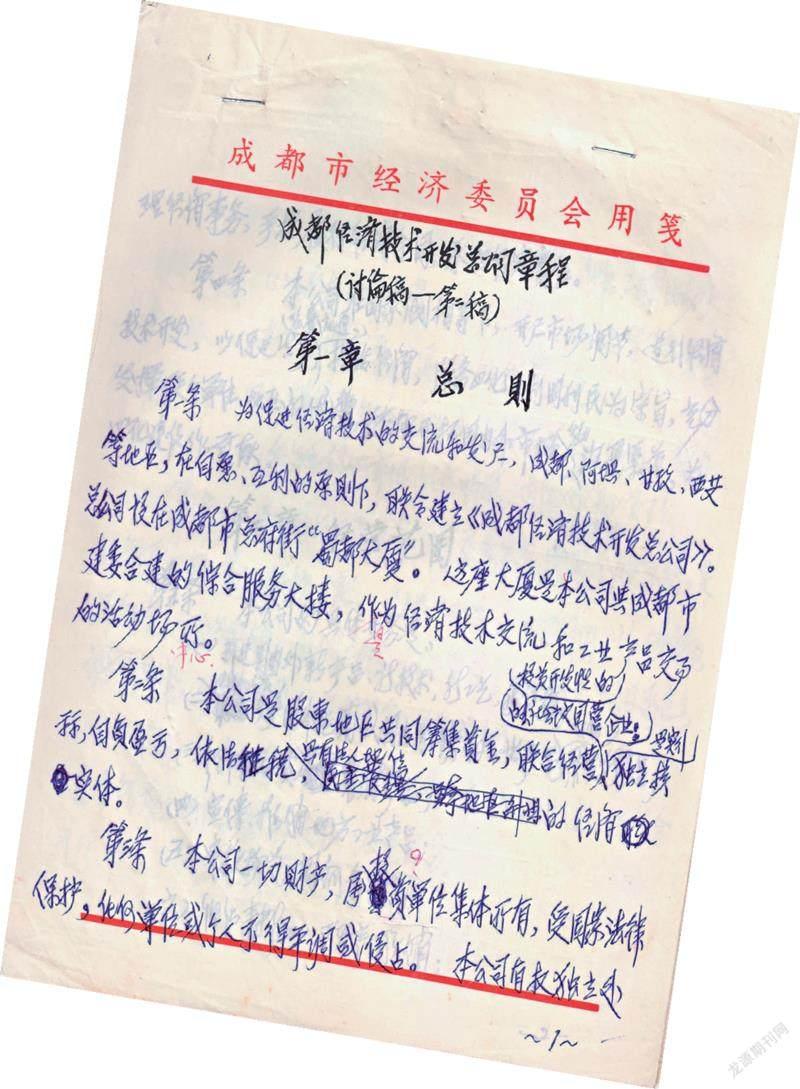

這是四川最早發行股票的成都工展1984年章程討論稿,這時已更名為“成都經濟技術開發總公司”。

成都經濟技術總公司再次更名“蜀都大廈”后的蜀都股票設計稿。

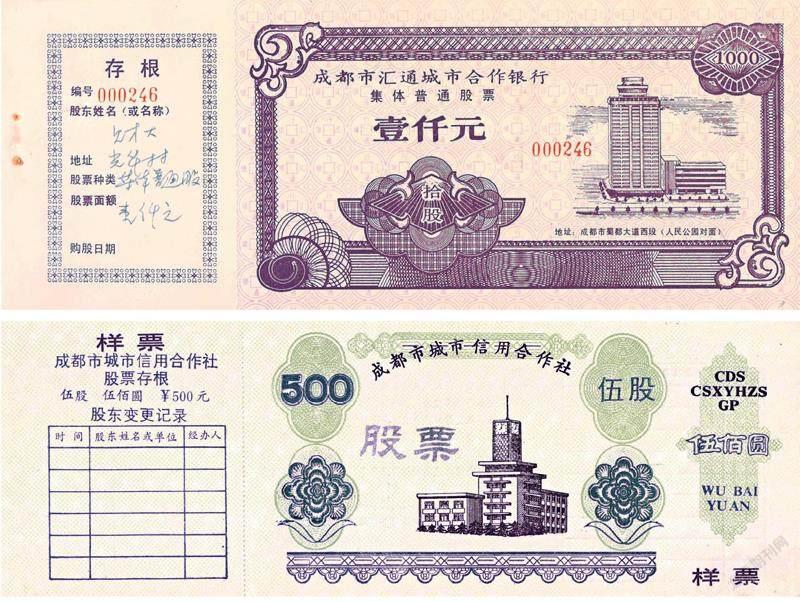

第一家民營股份制銀行匯通城市銀行股票和成都市城市信用合作社股票。

1993年前后,在股票的發行和交易還沒有電子化的時候,公司發行的股票都是紙質實物。作為有價證券,其發行規模是被嚴格限制的,發行程序也非常嚴格。絕大多數上市公司的實物股票通過造幣廠印刷,從紙張到印刷防偽措施均類似于人民幣。

文后所附表格中發行總額和每股金額之比就是股票發行張數(公司只發行一種面額股票的可以這樣算,部分公司有不同面額股票的總張數等于不同面額張數的合計)。如東方電工股票有100股和500股兩種面額,而每家公司的實物股票總張數只能說明實物股票的印刷數量,其實股票實際的存世量要遠遠小于發行數。原因在于目前能收藏的上市公司實物股票的來源主要有三種:第一種是經托管證券機構處理后的遺留部分(包括在廢品站和造紙廠的留存);第二種是發行未完成的或備用的股票和股票票樣(這種數量很少,主要是上市公司及相關發行印刷股票的本部門人員的留存);第三種是公司股票已印制好但由于股票發行和上市實行無紙化政策封存后,企業經處理處置后從廢品站和造紙廠流出。

目前收藏市場上實物股票的來源主要是后兩種,但第一種和第三種來源則為實物股票目前存世量最大的一部分,而這種存量比股票的實際發行數要少很多。

注:表格部分數據引自余慶生先生編著的《中國證券典藏大系——當代上市公司實物股票卷》。

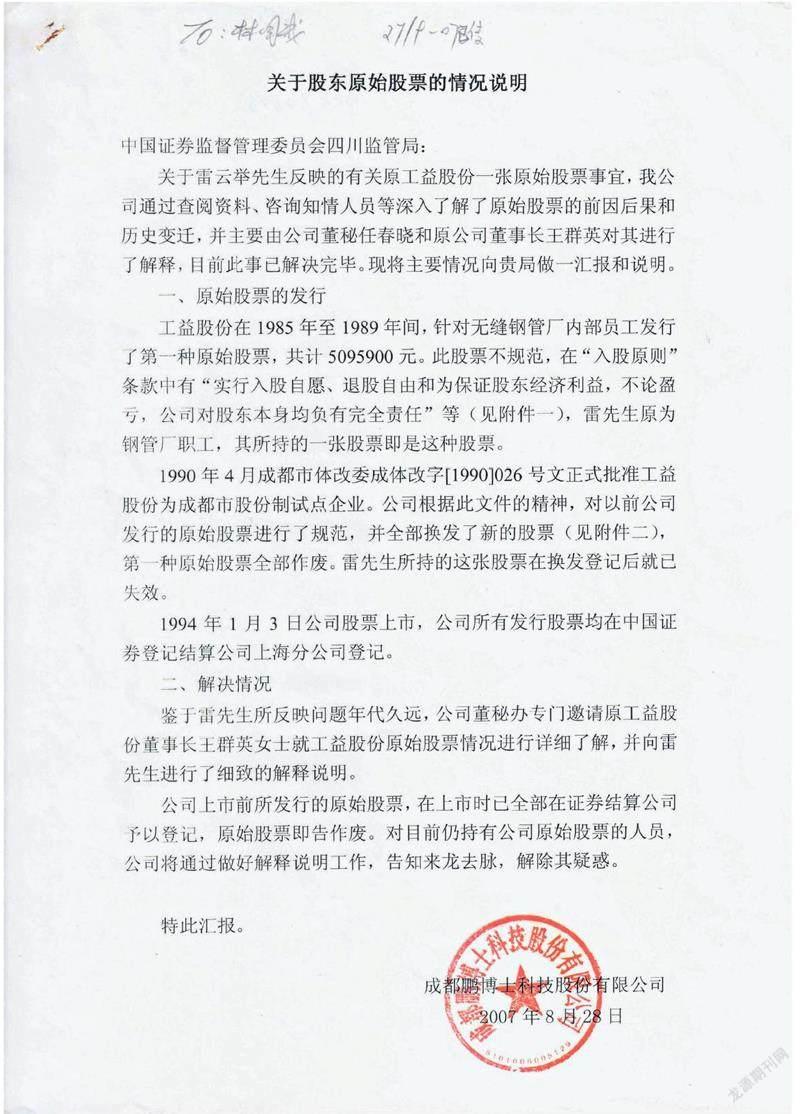

成都工益公司相關股票發行作廢的文件資料。

成都工益1984年壹萬圓股票

四川金路股票300股

其原因很簡單:公司上市前要統一把實物股票托管到證券機構,來換取股票賬戶,當時實物股票并沒有統一托管到滬深交易所,而是分散托管到全國各地的證券機構(即承銷該公司上市的券商),有些實物股票上市后即統一剪角作廢,另外還有火燒以及送廢品站、造紙廠廢物利用等處理方式。還有實物股票多年后被相關券商和上市公司當作過期紙質憑證文件,作為廢紙處理掉。而近幾十年社會發展太快,很多企業重組、破產、重新規劃,每發生一次變化,實物股票的留存機會就少一次。當年的托管機構和上市公司現在還能留存的很少,很多股票徹底消失在造紙廠的化漿池里了。

據筆者不完全統計,上世紀八九十年代在滬深交易所通過定向募集發行過實物股票的公司有千家以上。近幾年,還有當年發行過實物股票的公司才剛剛上市,比如成都銀行與成都彩虹集團等。但目前為止能找到與實物股票對應的公司也就300家左右,很多上市公司實物股票的存世量只是理論發行量的百分之一、千分之一甚至更少。筆者通過向大量上市公司和相關證券機構了解到,很多上市公司都不知道自己公司有實物股票,或者都找不到自己公司過去發行的實物股票。

從收藏的角度看,上市公司實物股票發行主要集中在1986年至1992年。股票上市時很少有人不去托管,所以實物股票從發行到上市的過程,實際上就是從投資人購買與保存實物股票,直至證券機構完成實物托管的過程。這種嚴格的程序,加之總體發行體量較小,導致實物股票除了股東外鮮有人知,相關人員又無收藏保護意識,所以從實物股票托管到券商,再到后來銷毀,導致其存世極少。

從廣義上講,郵票、錢幣、股票都屬于有價證券,前兩者從發行開始就按規定要有一定的品種數量存檔,而實物股票則被人為忽視,少了存檔過程,這客觀上造成了實物股票的稀缺。改革開放以來,資本市場發揮著越來越重要的作用,目前我國有上億股民,但見過實物股票的人鳳毛麟角。上市公司實物股票見證了改革開放早期資本市場的發展,其蘊含的歷史文化價值將被更多有識之士認知。可以預期,未來包括當代上市公司在內的實物股票收藏前景廣闊,將比肩郵票與錢幣收藏。