近代中國市政公債初體驗

吳福明

近年來,金融界關于市政債的討論很多,相關文章則著重于國外發行該類債券的介紹。其實,近代中國也曾多次嘗試市政債。市政公債包括以市政稅收為擔保的一般責任債券,與源于市政建設項目的收益債券,近代中國市政公債主要為前一類。雖然近代中國中央與省級公債發行泛濫,但市政公債發行較少,與之相關的藏品并不多見。

圖1 19世紀80年代的上海外白渡橋,建橋資金來源于1873年市政公債。

1854年11月,上海公共租界的市政管理和領導機構——工部局成立伊始,其董事會便發布了發行額不低于1000元、期限為10年的市政公債投標廣告,該筆資金用于購買土地建造巡捕房。但該筆公債是否發行并不清楚,而1859年發行的“外灘公債”則有確切記載。1860年后,工部局頻頻發行市政債,籌集資金用于橋梁道路、排水管道等租界市政基礎設施建設。

上海開埠之初,蘇州河兩岸沒有橋,人員來往靠船擺渡。1854年,怡和洋行高管威爾斯召集19個洋行經理和鴉片巨販,募集股份1.2萬銀洋,創辦蘇州河橋梁公司。1856年,一座名為“威爾斯”的大型木橋終于建成,橋中間處可以開啟,可供大船通過。橋兩頭設收費亭,人過橋時收一文錢,車加倍。1863年后,過橋費提高一倍,洋人為方便而購買了月票,定期與蘇州河橋梁公司統一結算。

威爾斯及其股東們由此賺了不少錢,然而卻鮮少花錢對橋進行維護,時間一長,橋基開始腐爛。工部局多次發文要求對橋進行大修,但公司卻置之不理。1872年10月,工部局發行4萬兩市政公債將橋收購后予以拆除,并在原橋東邊十幾步處新建一座木質浮橋(圖1),建橋資金也是通過1873年再次發行2.1萬兩“蘇州河橋梁公債”來解決的。

早期的市政公債利率高達8%至10%,頗具吸引力,之后利率逐漸回落到5%至7%。工部局公債的發行一直持續至1942年,后期的債券無論在利率還是債信上都不及早期。公債償還期限短則5年,長達30年。公債以租界當局的稅收為擔保。上海檔案館所藏《工部局董事會議會議錄》記載了大部分市政公債的發行與償還等情況。

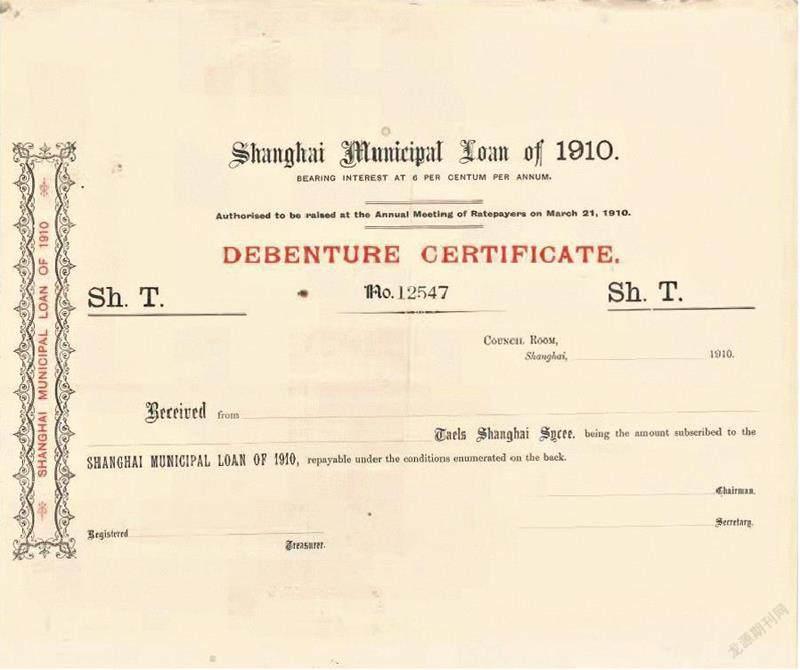

圖2 1910年上海工部局發行的市政公債

那么早期的市政公債是如何發行的呢?通常,市政公債須經過租地人會或納稅人會的批準,通過招標形式來發行。1873年,工部局董事會的一次記錄詳細記載了蘇州河橋梁公債的具體招標情況。當年市政公債計劃發行2.1萬兩(面值100兩),由總董開標,共有11家機構(代表)和個人在規定的時間內參與了投標,具體投標人的價格與數量如下:

107兩有3份、106兩有30份、105兩有10份、101.5兩有2份、101兩有兩位投標人,共30份;100兩投標人有4個,數量共197份,著名的旗昌洋行也在這一價位投標了30份。

至于公債本息的償付,早期的道路碼頭委員會曾對英租界內每畝地征收1元土地稅,建立了“償債基金”。隨后又開征了“碼頭捐”,后來“碼頭捐”取消,增加了土地捐稅與“房捐”。為了推進市政金融業務,工部局還牽頭成立了專門的市政投資銀行。市政公債在當時的外商證券交易所——西商眾業公所交易。

目前留存下來的工部局市政公債多為上世紀20年代以后的,清代工部局市政公債則難得一見。筆者藏有一張1910年工部局市政公債未用票(圖2)。1910年3月21日,納稅人會議通過發行利率為6%、總額為52萬兩債券的決議。該票號碼為“12547”,背面有發行條款共5條。上海歷史博物館有一張1913年的實用票,背頁的發行條款增加至11條。

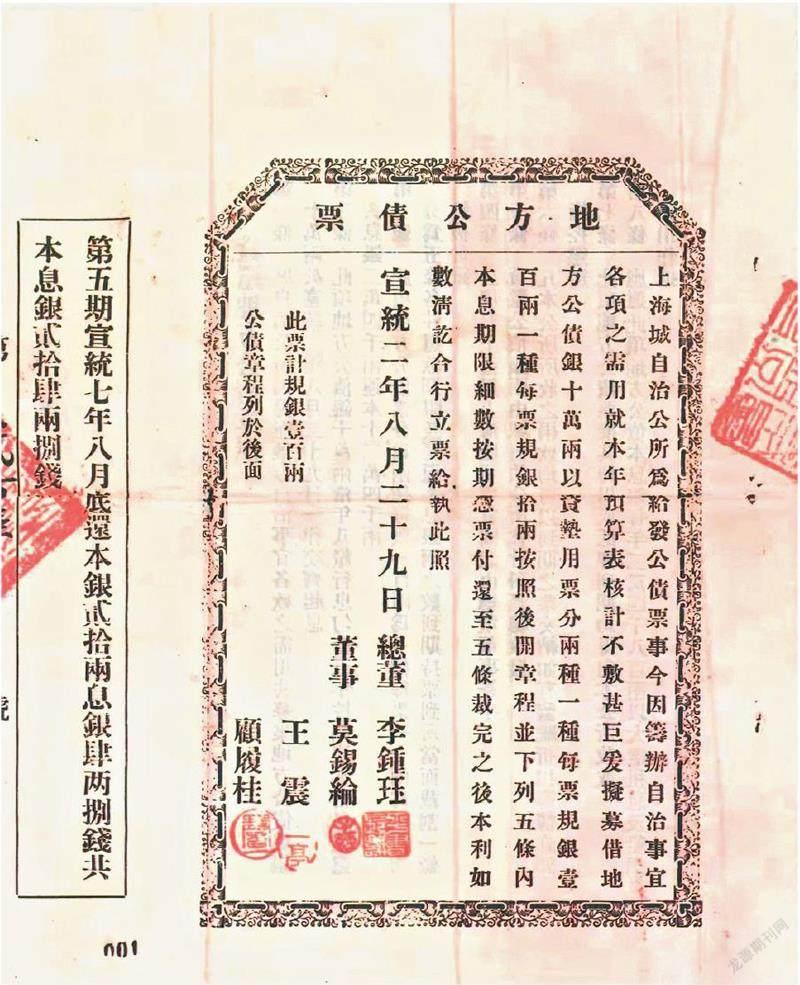

圖3 1910年上海城自治公所發行的地方公債票,面值壹佰兩,現藏于上海檔案館。

1906年至1910年,上海華界市政當局也開始仿效租界當局,分別以大達公司岸線租息、船捐、車捐等為抵押,先后三次發行市政公債,總額為規元16萬兩,期限為3年至5年。盡管其名為地方公債,但從其用途與擔保方式等來看,其實就是市政公債。

1910年,上海城自治公所發行地方公債,總額為規元10萬兩,期限5年,利率為8%。公債票面分為100兩與10兩,可以轉用和抵押。為了維持信用,該期公債以大達公司岸線每年租息1.09萬元,以及船捐、車捐作為擔保。該期公債票上蓋有“上海城董事會”圖章,并由總董李鐘玉,董事莫錫綸、王震、顧履桂簽字(圖3)。

民國初年至1925年間,上海市政當局又發行了三次市政公債。1929年至1937年,上海特別市政府分別以全市房產稅、碼頭使用費與車輛使用費為擔保發行了三次市政公債,籌集資金總額超過1000萬元(上海通用銀元),為上世紀30年代上海的開發籌集了急需資金,促進了城市發展。三期市政債發行過程各具特色,并在證券交易所掛牌上市。受戰亂與法幣崩潰的影響,后兩期市政債持券人損失慘重。

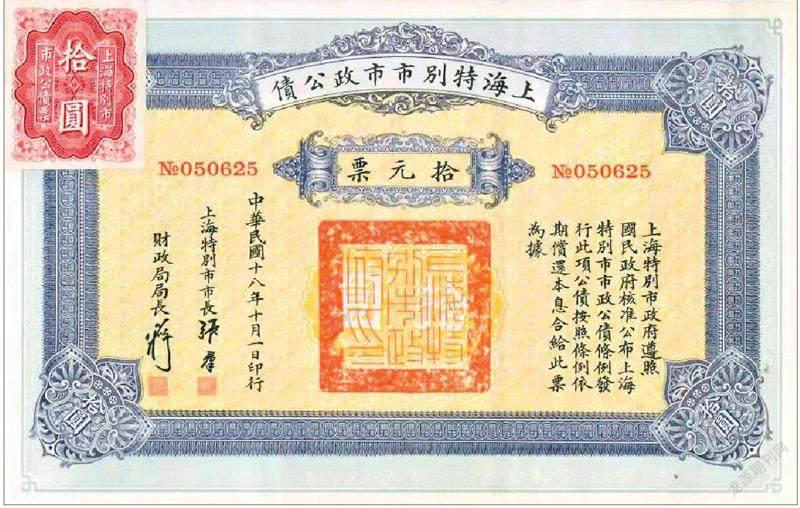

1929年上海特別市市政公債于當年10月1日正式發行,利息為年息八厘,票面分為500元、100元、10元(圖4)、5元四種,募集資金用于建筑干道、市中心區域等。經過各區較長時間的行政攤派式勸募,本次市政公債余額方告出清。1937年10月1日,此期市政公債進行了最后一期的兌付。

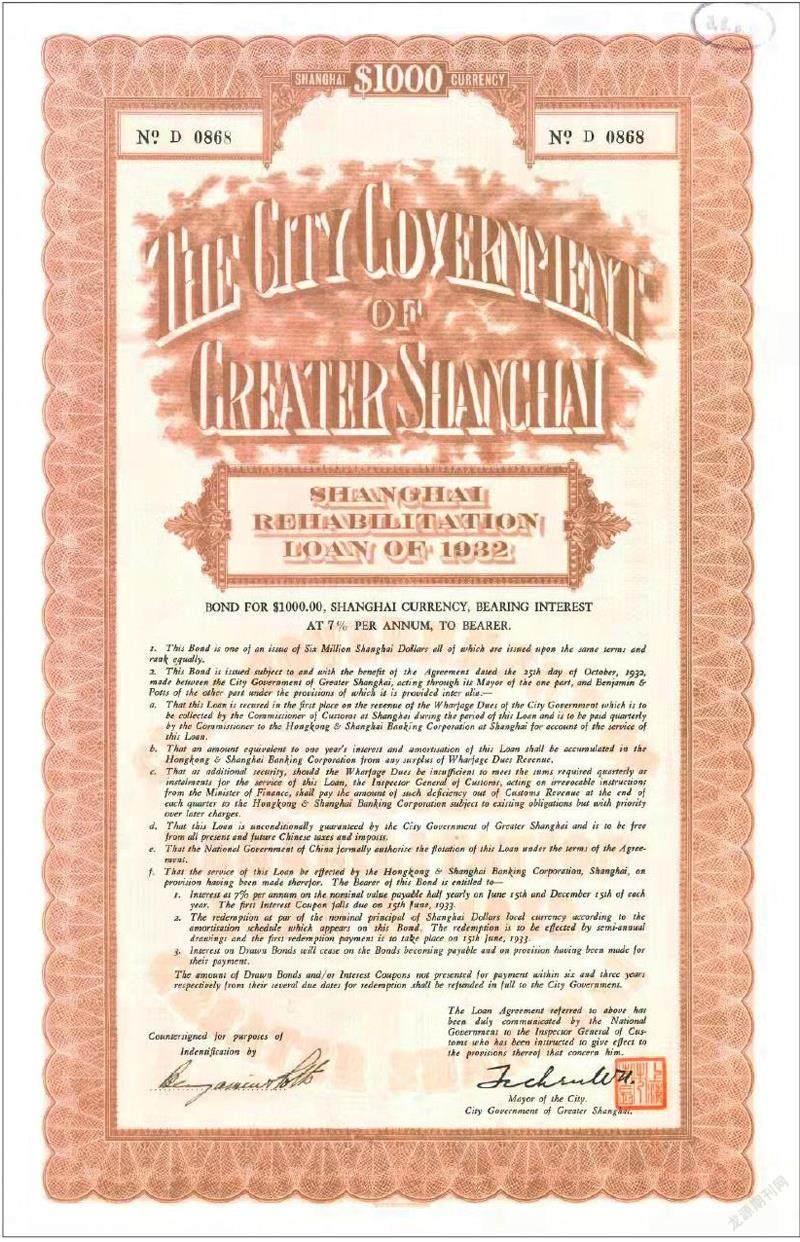

1932年11月,上海市政府以碼頭捐為擔保發行復興市政公債600萬元,期限長達20年,利率為七厘。由海關將代征的碼頭捐向下按季撥付,并由基金保管委員會指定匯豐銀行代理還本付息。募集資金作“改善、整理、復興市政之用”,主要投向閘北、江灣、吳淞等戰區的橋梁、路面、溝渠、公用房屋及被毀房屋貸款等方面。該期債券票面分為1000元(圖5)與100元兩種,市政府以票面金額的八折將債券一次性“批發”給利安洋行,不再進行“零售”。

圖4 1929年上海市政公債拾元票

圖5 1932年復興上海市政公債1009wQ+II1KcJtE/ipSWOaGTs1YiLIDJDg3q+KxVxFj4qA=0元票

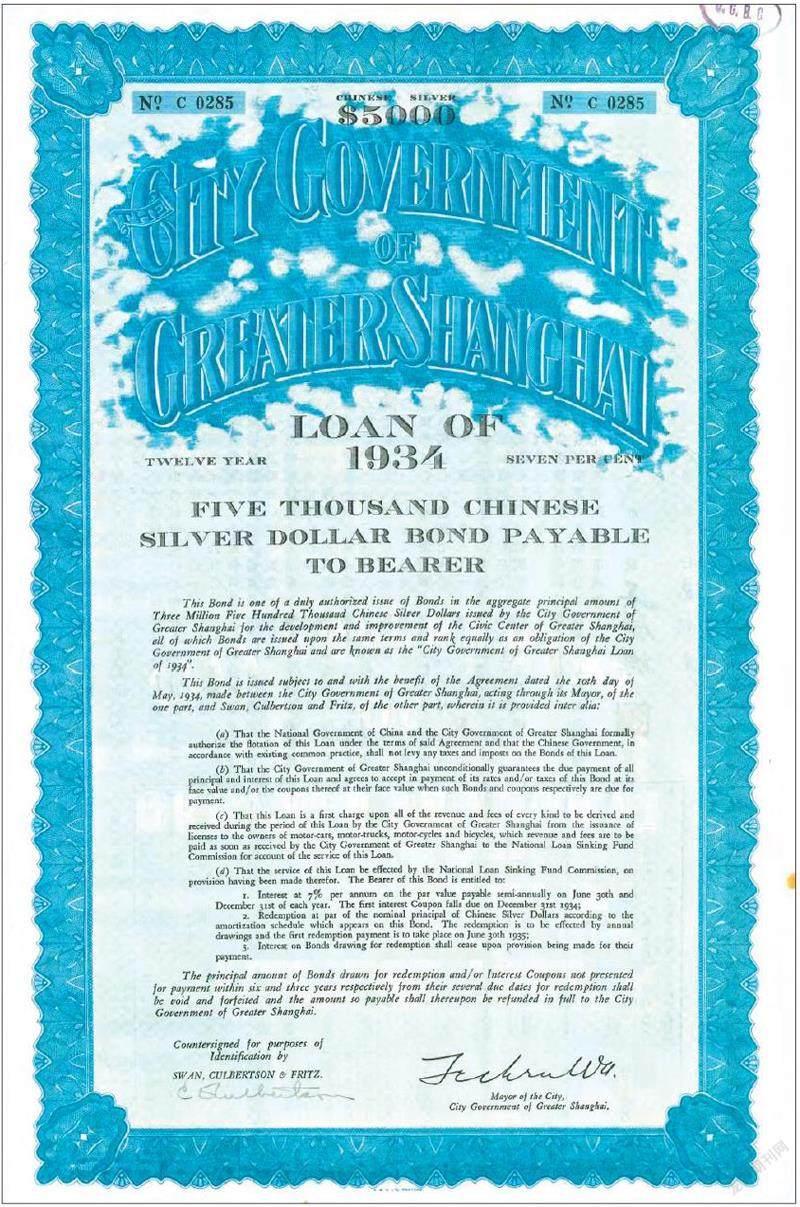

圖6 1934年上海市政公債5000元票

兩年后,為進一步改善閘北道路、橋梁,同時修建公共體育場、博物館、圖書館、醫院、屠宰場及市中心其他公共事業,上海市政府又開始發行民國二十三年市政公債(圖6)。本次公債為350萬元,期限12年,利率為七厘,每年付息兩次,由上海市政府指定全市汽車、機器腳踏車及人力腳踏車的牌照捐全部收入為擔保,由新豐洋行承銷。此次公債認購者達2000萬元之多,為歷年公債發行所罕見。

圖7 1925年天津市政公債壹百圓票

1924年7月1日,青島以膠海關補助青島行政費之二成協款作抵,發行膠澳商埠八厘市政公債100萬元。公債委托青島地方銀行經銷,原來打算派銷于各商家,但卻有一半以九折抵押給了當時的中國銀行、交通銀行等八家銀行。該公債順利清償后于1929年1月宣布焚毀債票,其彌補了當時市政建設的短缺,也為青島后來的公債發行積累了經驗。

這一時期,天津與廣州等城市也發行了市政公債。1925年,廣州市政府曾以市內車捐為抵押,發行了18萬元(廣東通用銀毫)短期市政公債。該債券九折出售,由總商會、商會聯合會、市商會、商民協會代銷。

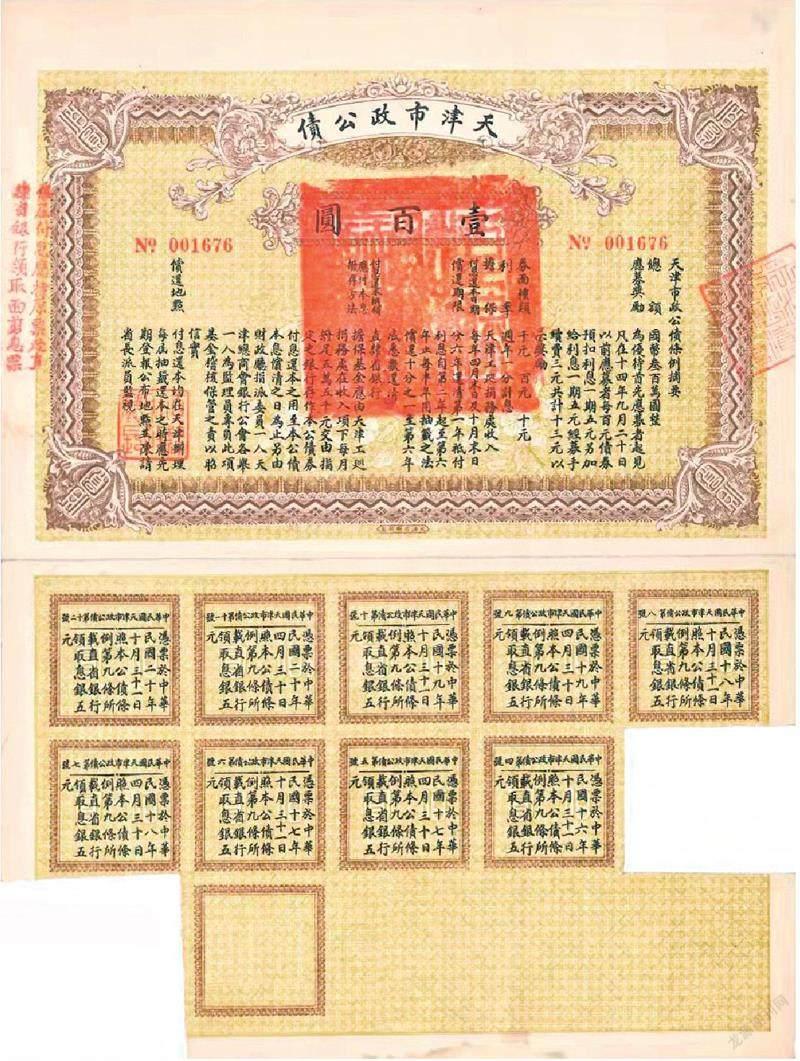

作為民國時期北方的重要商埠,天津曾兩次發行城市公債。1925年,為了籌辦市政事宜,天津首次發行國幣300萬元天津市政公債。其由直隸省財政廳主持辦理,仿照歷來直隸省公債舊例,以直隸省銀行為經理機關,向本埠鑄錢業、商會以及其他紳商勸募。本公債券分1000元、100元(圖7)與10元券三種,均為無記名式。其以天津工巡捐務處收入為擔保,利率為10%,期限為6年。該公債從當年9月開始募集,盡管有報道稱天津因市政公債發行不暢,曾派警察上門強行向商戶攤派,但最終實發不及一半。

另外,由于作為擔保的天津工巡捐務處在市場凋敝、戰事連年的環境下,其收入并不穩定,所以本期公債僅付息兩次后便停止還付。公債票正面印有公債主要條款,左上側紅色印戳有兩行文字為“每屆付息應持原票赴直隸省銀行領取,面剪息票”,背面是還本付息表。由于每年付息兩次,完整息票為11張,民國十五年的兩張息票被剪,說明該年兩期利息支付。

圖8 1935年青島市政公債壹拾圓票,息票全部剪掉,說明本息全部兌付。背面印有《民國二十四年青島市市政公債》16條,并有時任青島市市長沈鴻烈印章。

1935年1月,青島市政府為了修建船塢、圖書館,擴充水道,推廣鄉村教育,增加職業學校及整理債務,以自來水加價及碼頭增加費為擔保,發行市政公債150萬元,至1938年底還本付息,利率七厘,期限四年。其面額分1000元、100元、10元(圖8)三種,其中10元票5000張、100元票4500張、1000元票1000張。公債以膠海關補助青島行政費的20%為擔保,委托青島地方銀行承銷,向各商家推銷。通過銀行、商會分銷與銀行抵押,共計150萬元的發行額全部銷出,實得約123萬元的資金。在當時公債市場一片低迷的情況下,青島市政公債能有如此高的實募率誠屬不易。

1936年11月1日與1937年1月1日,青島又分兩期發行民國二十五年市政公債,總額600萬元,利率6%,每年付息兩次,期限為8年。該期以青島市碼頭增加費與自來水加價收入扣除撥付1935年市政公債之余額為擔保。至青島淪陷前,戰前的民國二十四年市政公債本息共償還約29萬元,尚欠本息約152萬元。1947年,青島市政府發布按票面金額償還民國二十四年與二十五年市政公債的公告。而其時,法幣已貶值數千倍,投資人損失很大。

盡管近代中央政府與省級公債的巨額發行客觀上擠壓了市政公債的銷售空間,除上海外其他城市發行的市政公債大都不能在交易所交易,但市政公債的相對成功發行還是在一定程度上促進了所在城市的發展,對于當前我國市政債的發行具有一定的借鑒意義。