妙用思維導圖,提升小學生語文素養

黃群娣

2019年夏,筆者有幸參與了“全國首屆思維導圖全學科理論+實踐深度學習研討會”。其讓筆者對“思維導圖”和“深度學習”有了全新的認識。思維導圖一種是有效的思維模式,是一種可應用于學習、記憶、思考等方面思維的“地圖”,有助于人腦發散思維的展開。

在這幾年教學中,筆者嘗試把思維導圖的引入為小學語文教學提供一個有效的創新性的思維工具,幫助學生掌握有效的學習策略,建立系統的、完整的知識框架體系,對學習的內容進行有效的資源整合,更好地促進學生的自主發現,實現深度學習,從而提升學生的語文素養。

一、妙用思維導圖,提升思維主動性

“練習閱讀的最主要階段是預習。”葉圣陶說過這樣的一句話。“好的開始,是成功的一半”,預習是語文學習中的首要環節,通過用思維導圖預習,讓學生的思維可視化。可根據學生的預習導圖了解學生對學習內容已知情況,帶著他們不懂的問題,有針對性地開展教學活動,將有利于提高學習效率。

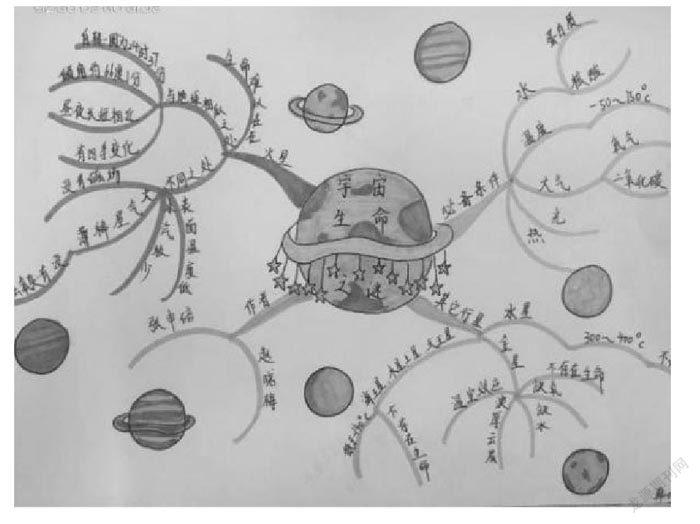

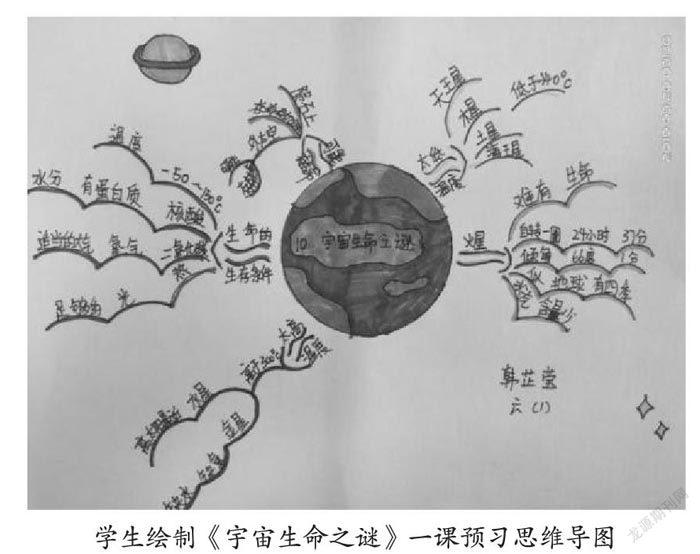

如,從一開始引導學生關注單元要素,結合課后練習,示范著怎樣借助思維導圖預習。到給提示半扶半放,到《宇宙生命之謎》完全放手,讓學生自己借助思維導圖完成預習。通過思維導圖,讓學生的思維可視化。筆者發現,大部分學生在預習過程,能根據閱讀目的,選擇適當的方法,通過思考、分析,找關鍵詞,在繪制思維導圖的過程中,解決了“謎”。

學生繪制《宇宙生命之謎》一課預習思維導圖

二、妙用思維導圖,激發發散性思維

閱讀教學中,借助思維導圖,引導學生走進文本,在與作者對話的思維活動中,結合自身生活經驗加以理解,感悟與思考,從而獲得啟發,有助于幫助學生把握重難點,提升素養。

《只有一個地球》是部編版六年級上冊第六單元中的一篇課文。第六單元的語文要素是“抓住關鍵句,把握文章的主要觀點”。“只有一個地球”是1972年在瑞典首都斯德哥爾摩召開的人類環境會議上提出的響亮口號。文章以此為題,從介紹了地球的有關知識,闡述了“只有一個地球”的事實,喚醒人類應該珍惜資源,保護地球。

課文層次分明、脈絡清晰。課文通過舉例子、列數字等說明方法,介紹了地球的各個方面知識,從而說明了“只有一個地球”這一觀點。課文語言準確、嚴謹,用詞精當、貼切,體現了嚴謹的科學態度。

根據課文特點和本單元語文要素,在教學中,我們安排了以下幾個版塊的學習活動:

(一)再讀單元頁,了解單元要素

本文是本單元的第二篇文章,第一篇是《古詩三首》,體現閱讀要素不是很明顯。于是上課伊始,筆者先讓學生重溫單元頁,了解語文要素,并用關鍵詞概括。學生小怡很好地把握了關鍵詞“抓關鍵句,把握觀點”,小怡能寫一手漂亮的字。筆者順勢讓小怡把這8個關鍵字,本單元的語文要素板書在黑板。

(二)圈畫關鍵句,概括段落內容

接下來,筆者讓學生默讀課文,試著圈畫關鍵句,概括每個自然段的內容。在默讀感知和批注后,引導學生交流總結出每段的關鍵句:“地球美麗壯觀,和藹可親。”“地球是渺小。”“地球所擁有的自然資源也是有限的。”“人類隨意毀壞自然資源,威脅人類生存。”“我們不能夠居到別的星球上去嗎?”“人類不能夠居到別的星球。”“科學家設想建造移民基地并不現實。”“地球太可愛,又太容易破碎了。”“我們要保護地球,保護地球的生態環境。”

(三)結合關鍵句,把握課文觀點

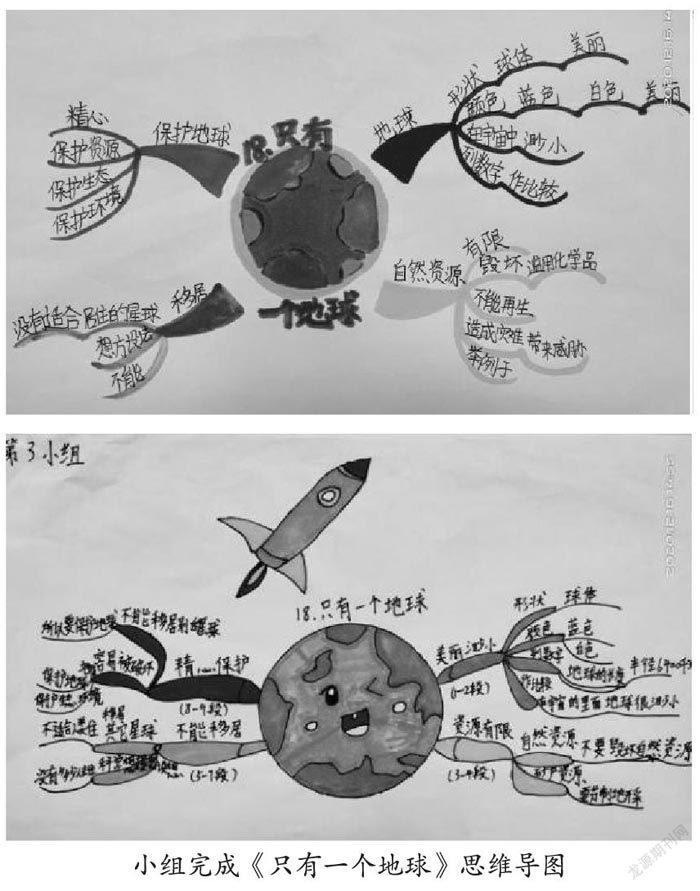

接下來,筆者讓學生進行小組合作探討:結合關鍵句,課文講了哪幾個方面的內容,并借用思維導圖呈現展示。

學生繪制思維導圖時,先是獨立思考,接著通過小組合作交流,把握句段的主要意思。這一過程先是個體獨立學習,再到合作探討,學生在發散思維中享受閱讀的快樂。在與文本對話中,在生生交流、師生交流中突破了本文的重難點,很快梳理出“美麗而渺小”“資源有限”“不能移居”“精心保護”這幾個方面的內容,并懂得了“我們別無選擇,必須精心地保護好我們的地球”的道理。

小組完成《只有一個地球》思維導圖

三、妙用思維導圖,培養邏輯性思維

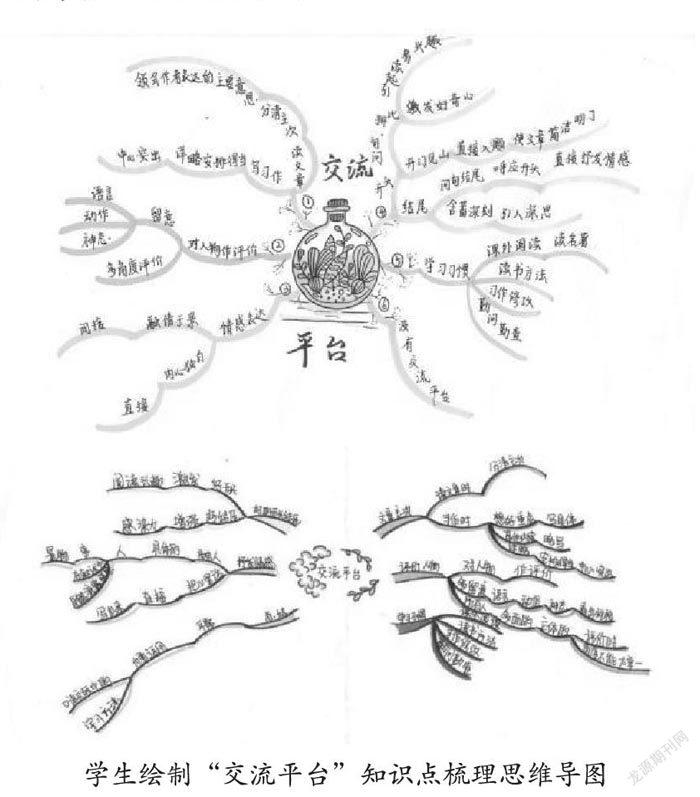

在課堂上,運用思維導圖能幫激發發散性思維,有效突破重難點,運用思維導圖也能培養邏輯性思維。如,一學期學習下來,讓學生借助思維導圖回顧各單元的“交流平臺”總結復習學習所獲。思維導圖可以起到整合知識,構建完整知識框架的作用。學生在繪制思維導圖的時候,根據思維導圖上的關鍵字詞和“分支”上的知識點,就能很快回憶復習各個“交流平臺”的內容。妙用思維導圖復習,重溫學習內容,幫助學生創造性地建構知識的框架,是一種高效的復習方法。

學生繪制“交流平臺”知識點梳理思維導圖

總之,在語文教學中創設任務情境,營造深度學習的環境,妙用思維導圖這一工具,形象直觀地展示知識點,有助學生梳理文章脈絡,幫助學生理解文意,突破重難點,促進知識的深度整合。真正實現思維導圖助力學生構建語文思維,提升語文核心素養。

參考文獻:

[1]劉艷.看完就用的思維導圖[M].中信出版社,2019.

[2]教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[S].北京師范大學出版社,2012.

[3]東尼·博贊,巴利·博贊.思維導圖[M].葉剛,譯.中信出版社,2009.

責任編輯 ?陳 ?洋