數據中的國家級傳統醫藥非物質文化遺產保護問題探析

劉 華,王 蕾

(西南民族大學 法學院,四川 成都 611100)

將傳統醫藥列入非物質文化遺產予以保護,借助政府公信力,確認傳統醫藥文化價值,認定代表性項目和傳承人,是繼承和弘揚傳統醫藥的重要舉措。目前對該問題有部分研究,主要集中在政策回顧、調查數據整理以及標準重構等方面,對其進行整體探討的文章不多。①本文以公布的國家級傳統醫藥非物質文化遺產數據為基礎,結合法律政策,分析其中存在的問題,并提出相應的對策。

一、數據中傳統醫藥非物質文化遺產保護主要問題

從我國確立非物質文化遺產傳承制度以來,先后進行了4次代表性項目認定,5次代表性傳承人認定。目前,傳統醫藥被認定為國家級非物質文化遺產的數量僅為133項,傳承人僅為132人。如此少的保護數量與傳統醫藥5000多年的傳承歷史以及數量繁多的醫學知識與技藝相比,極不匹配。

(一)豐富的傳統醫藥資源與確認的代表性項目數量不相匹配

從整個非物質文化遺產代表性項目看,我國按照《非物質文化遺產法》的規定,將國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共分為十個類別。經過2006年、2008年、2011年、2014年四批次,共公布了1372個項目,子項共計3145項。在這十個類別中,傳統醫藥的代表性項目最少,僅為137項,占整個國家級非物質文化遺產代表性項目4%。

如此少的認定數量與傳統醫藥悠久的歷史,浩繁的醫藥知識相比極不匹配,與傳統醫藥在保護中華民族生命健康中發揮的巨大作用也不成正比。以傳統藥物為例,《中華人民共和國藥典(2020)》中收錄的“藥材和飲片616種、植物油脂和提取物47種、成方制劑和單味制劑1607種,共計2270種”。[1]按傳統制藥要求,幾乎每味藥都有一定的炮制標準,成方制劑更有其獨特工藝。這些都是寶貴的傳統醫藥技藝。另外還有一些既不屬于中醫藥也不屬于民族醫藥的民間醫藥,也屬于傳統醫藥范圍。如此豐富的傳統醫藥文化知識形態,卻僅認定了137項代表性項目。這不得不讓人懷疑,我們的傳統醫藥非物質文化遺產保護工作可能存在遺漏問題。

(二)傳統醫藥代表性項目內部分布不均衡現象較為突出

根據《中國非物質文化遺產普查手冊》的規定,傳統醫藥首先被分為了中醫藥和各民族醫藥,同時又被分為了生命與疾病認知方式、養生、診法、療法、針灸、方劑、藥物、醫事民俗、醫藥文獻9類。[2]在該分類標準下,傳統醫藥代表性項目的認定狀況如下:傳統醫藥代表性項目共計13個類型。其中,中醫藥被劃分為9個大類,而民族醫藥則以民族為單位,未進行進一步細化。民族醫藥中,目前僅有藏、蒙、維吾爾、回、苗、瑤、畬、傣、彝、侗、壯、布依和哈薩克斯坦13個民族醫藥有被認定的代表性項目。其中又以藏醫藥認定數量最多,達到14項,蒙醫藥和維吾爾醫藥各被認定了5項,其他民族醫藥未達5項。

在認定的137項傳統醫藥代表性項目中,也存在著不均衡問題。部分優秀傳統醫藥未被納入國家級代表性項目保護范圍。例如,朝鮮族豐富的傳統醫藥知識未能在非物質文化遺產保護中得到有效體現。反觀韓國申報積極性較高,《東醫寶鑒》就被聯合國教科文組織認定為世界記憶遺產目錄。另外,韓國2012年就將以“治未病”為特征的“四象醫學”列為國家非物質文化遺產。[3]這與我國的朝鮮醫藥保護形成鮮明對比。另外,我國還有大量散落民間,實踐有效的方劑、藥物炮制等未被納入保護范圍內。

(三)傳統醫藥代表性項目代表性傳承人認定不均衡

非物質文化遺產是無形的,是以人為載體的。“傳承人是非物質文化遺產能夠存在的基礎、核心和靈魂”。[4]離開傳承人就會造成“人亡歌息,人去藝絕”的遺憾。當前,國家經過2007年、2008年、2009年、2012年、2018年五次共認定傳統醫藥國家級代表性傳承人132位。仔細查閱傳承人相關資料發現存在如下問題:

一是各類別傳承人分布不均衡。按照前面對傳統醫藥的分類來看,各個傳承人分布情況如下:中醫生命與疾病認知方法6人、中醫診法8人、中醫診療法13人、中藥炮制技術9人、中醫傳統制劑方法23人、針灸10人、中醫正骨療法15人、中醫養生0人、傳統中醫藥文化7人、少數民族醫藥41人。其中,在民族醫藥中,藏醫藥較為突出,有22位傳承人。同時,還存在一些代表性項目沒有傳承人的現象,如中醫養生類和民族醫藥中的畬族醫藥、侗醫藥、壯醫藥、傣醫藥目前都還沒有國家級代表性傳承人。這對確保代表性項目的有效傳承十分不利。

其次,醫和藥的類別不均衡。在代表性項目中,中醫和中藥的代表性項目數還大體持平,但是在傳承人認定中則出現嚴重偏移現象。可納入中醫范圍的,如中醫生命與疾病認知方法、中醫診法、中醫診療法、針灸和中醫正骨的,共計47人;而中藥范圍的中藥炮制技術、中醫傳統制劑方法共計32人。整個中醫藥代表性傳承人認定人數就比較少。其中,中藥的認定數更少。中醫藥長期以來存在醫藥不分家的情況。如此的認定不利于中醫藥的整體傳承和弘揚。

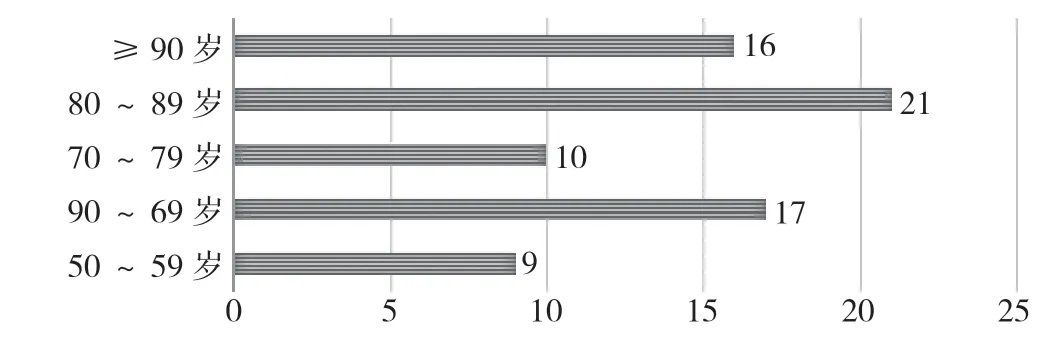

最后,傳承人年齡普遍偏大,并且一些傳承人已經去世。從官網已公布的132位傳統醫藥非物質文化遺產項目傳承人個人信息看(見圖1,除去59位年齡信息未公布的,從剩余的73位傳承人個人信息情況進行分析看,其年齡均在50歲以上。其中60歲以下的為9人,70歲以下的為17人,80歲以下的為10人,90歲以下的為21人,90歲及以上的為16人(其中有3位已去世)。可以看出,傳統醫藥類代表性傳承人年齡普遍偏大。如此高齡,其對傳統醫學技藝掌握固然精湛,但是其身體狀況能否全面履行傳承責任,令人擔憂。

圖1 傳統醫藥類非物質文化遺產項目代表性傳承人年齡分布(根據已公布數據)

(四)傳統醫藥非物質文化遺產項目地域分布不均衡

按照《國家級非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理辦法》的規定,成為國家級非物質文化遺產代表性傳承人的程序為:首先是自薦和推薦兩種。自薦人需向所在地文化部門提交材料,層層上報后交中央文化部門;中央直屬單位可以直接向文化部推薦并提交材料。文化部對提交材料進行復核,符合條件的進入評審環節。經過初評和審議兩個環節后公示。公示20日無異議的予以公布。由此可見,一項傳統醫藥代表性傳承人能否被認定受諸多因素的影響,但當地文化部門對傳統醫藥非物質文化遺產項目的重視程度對國家級代表性傳承人申報有重要的關聯性。沒有他們的支持,很多項目很難進入中央審核程序。

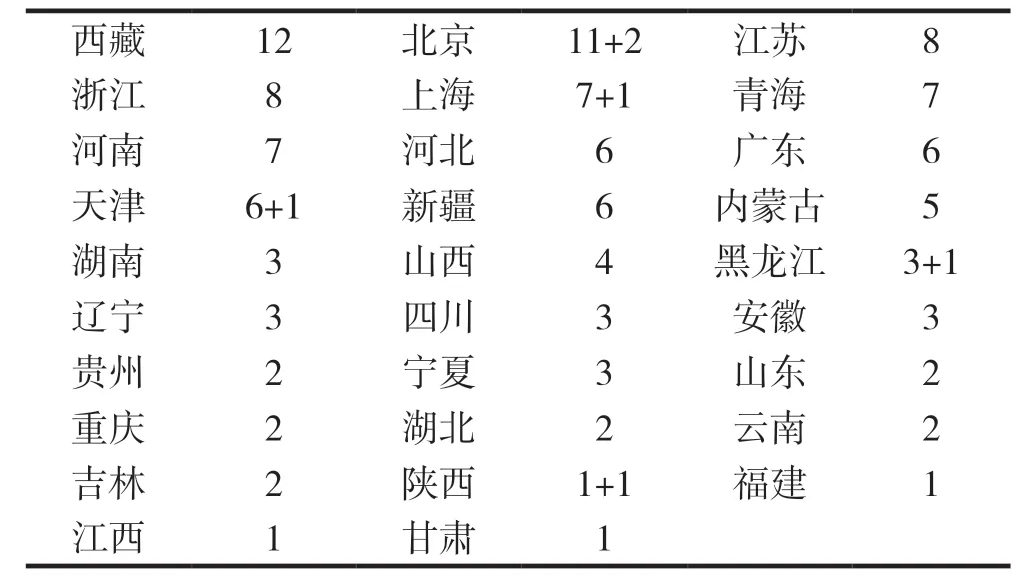

從表1中可以發現,總體來講,傳統醫藥非物質文化遺產傳承人的分布與地方經濟發展程度、地方重視程度有密切聯系。其中北京超過10人。這與北京作為首都,匯集了各種傳統醫學人才有密切關系。另外,在民族醫藥中,藏醫藥一枝獨秀,傳承人數達到21人。這與藏醫藥是第一批納入到代表性項目中,影響面較大有密切關系。另外,藏醫藥涵蓋一區四省,且自身理論體系也較為完整有密切關系。另外,其中一些省份傳承人數較少,3人以下的省份達到14個,還有一些省份,廣西和海南島卻沒有代表性傳承人。

表1 傳統醫藥類國家級代表性傳承人的地域分布②

除上述問題外,還有其他問題,如代表性項目與傳承人之間沒有匹配關系。有些代表性項目就沒有傳承人。之所以如此,自然有其特殊原因。但是,非物質文化遺產作為無形資產,離開了人,就只能是保存在博物館里的“死”的文化。

二、推動非物質文化遺產保護傳統醫藥的建議

從上述數據看,當下的傳統醫藥非物質文化遺產保護還存在諸多困難,需要從保護機制和配套措施方面予以完善。

(一)傳統醫藥非物質文化遺產保護機制的完善建議

首先,明確“保護什么”是進行傳統醫藥非物質文化遺產保護的關鍵。有學者認為,目前針對傳統醫藥的分類,“有較大的問題和不足”。[5]其結果是無法包含豐富的傳統醫藥內容,直接減少了認定數量。按照《保護非物質文化遺產公約》的規定,傳統醫藥應歸屬為“有關自然界和宇宙的知識和實踐”類非物質文化遺產。另外,從目前傳統醫藥面臨的主要危機來看,就是其生命認知體系及其發展出來的理論體系的合法性危機。因此,維護傳統醫藥的生命疾病認知知識的合法性是保護的首要任務。其余的知識體系、醫、藥,以及派生出來的醫事民俗等,均應在這一原則下進行安排。目前,傳統醫藥在分類代碼中,被列入民間知識下屬的二級分類。[2]17將傳統醫藥與物候天象、災害、數理知識、測量、紀事、營造等歸為一類。有拉底檔次之嫌,同時也與現有制度安排不匹配。國家針對傳統醫藥建立了完善的管理制度與人才培養機制。這是同屬民間知識的其他二級遺產無法匹敵的。因此,可以考慮將傳統醫藥單獨列為一類遺產,既可以凸顯其特殊地位,又可適當增加代表性項目類別。

其次,完善傳承人認定方式。當前傳承人的認定標準既有點“模糊”,又有點“苛刻”。傳統醫學因其整體性,有其不同于其他非物質文化遺產項目的傳承規律。但是在認定標準上,卻并未對傳統醫學與其他非物質文化遺產項目傳承人認定進行區分。按照《國家級非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理辦法》規定,提交傳承人認定材料時,需提交“申請人的傳承譜系或師承脈絡、學習與實踐經歷”等材料,但是對什么是師承,卻沒有明確的、符合實際的認定標準。實踐中,傳統醫藥很多有“傳男不傳女、傳內不傳外”的習俗。這種傳承方式雖然較為封閉,無法擴展其影響面,但是卻是保證傳統醫藥技藝不外泄的重要規則。另外,根據非物質文化遺產精神,傳承人要“原汁原味”的傳承這些代表性項目。對于傳統醫藥來講,這多少有點“苛刻”。醫藥的根本價值,在于治病救人。例如,中醫診斷有時需要借助現代醫療器綜合診斷,國家也鼓勵中西醫結合。與病患交流時無法避免的會運用部分西醫藥詞匯。這算不算破壞了“中醫診法”的“原汁原味”?對于傳承人的認定與傳承中的這些具體問題均需要制定符合實際的認定與管理標準,否則傳承就會脫離現實,傳而無承。再有,適當放寬傳承人年齡限制。雖然現有規定并未對傳承人年齡作出明確限制,但實踐中大多為50歲以上的人才能成為傳承人。對于那些確需搶救性保護的特殊事項,應考慮放寬年齡限制,40歲以上的人均可申請成為傳承人。

最后,鼓勵地方積極申報。一方面重視從省級傳統醫藥非物質文化遺產項目及傳承人中,選擇優秀者申報認定國家級項目和傳承人。以“有關自然界和宇宙的知識和實踐”為標準來看,目前仍有一些項目沒有申報為傳統醫藥的代表性項目。這些項目能充分體現傳統醫藥“三時”特征,具有極強的代表性。另一方面,重視民族醫藥申報。民族醫藥是中華醫藥的重要組成部分。在《中醫藥法》中,將少數民族醫藥和漢族醫藥共稱為“中醫藥”。在目前申報的民族醫藥代表性項目和傳承人數量都較少,這不利于全面展現我國傳統醫藥的豐富性和多元性。因此,應積極挖掘符合條件的民族醫藥申報非物質文化遺產代表性項目和傳承人。

(二)傳統醫藥非物質文化遺產配套機制的完善建議

首先,加強傳統醫藥非物質文化遺產宣傳。傳統醫藥非物質文化遺產傳承數據中反映出來的問題,都離不開人們對傳統醫藥的認同。如果傳統醫藥有強大的文化認同基礎,有深厚的群眾基礎,則其傳承必然順暢。傳統醫藥在臨床中的有效性是其獲得認同的根本,同時政府正確的宣傳與引導也是推動傳統醫藥非物質文化遺產傳承的重要力量。一方面應加強對傳統醫藥代表性項目所在單位以及傳承人進行法律政策宣講,督促其履職盡責;另一方面加強面向社會的宣傳。不僅要宣傳其文化價值,更應宣傳其醫療價值。在宣傳方式上,除常規方式外,中醫藥相關部門還應充分利用其官方微博、公眾號等自媒體,專門開辟欄目介紹相關非物質文化遺產項目和傳承人。用中醫藥理論解讀診療、炮制技藝的原理。

其次,傳承與弘揚并舉,既重視其文化價值也重視醫藥等其他價值。中醫藥雖然是傳統醫藥,但仍在當下的衛生保健中發揮著極其重要的作用。中醫藥“簡、便、效、廉”的特點被認為是為群眾提供醫藥保障的“低成本可持續發展”的可行之路。[7]這決定了我國傳統醫藥的傳承不僅僅是文化傳承的問題,也是確保國民健康安全的重要途徑,具有豐富的“活”的土壤和現實需求。積極利用市場挖掘傳統醫藥醫療價值、經濟價值,能有效地激勵更多的人主動傳承弘揚傳統醫藥,使其再放光芒。

最后,完善傳承人繼承人權利保障機制。國家規定傳承人有傳承非物質文化遺產的義務,但并未配置相關的權利。一些研究和筆者調研均發現我國并未出臺“對傳承人經濟、職稱、榮譽等方面的待遇標準和相關配套措施”,[8]這影響了傳承人的傳承積極性,也影響了繼承人的繼承積極性。筆者以為,就傳統醫藥而言,給予其必要的職稱、收入待遇等問題并非是保障權利的全部。筆者甚至認為,這些物質獎勵象征意義大于實際意義。真正的激勵是允許傳統醫藥傳承人、繼承人合法服務患者。這不僅僅是對傳承人繼承人的激勵問題,更是國家對傳統醫藥現實價值的承認。國家應針對這部分制定專門的實施細則,加強動態管理,使傳統醫藥傳承人、繼承人能更好地服務患者,發揮其應有的醫療價值,讓傳承人和繼承人均能有更好的成就感。

注釋:

① 在中國知網上,以“篇名”為詞條,以“中醫藥”“非物質文化遺產”為關鍵詞,獲得31篇論文,其中有價值論文約為20篇。將“中醫藥”替換為“傳統醫藥”獲得26篇論文,其中有價值論文約為20篇。在上述論文中,近三年論文不足10篇。

② “+X”的數字表示在該傳承人的“申報地區和單位”為“中國針灸學會”。再根據網絡查找該人的實際工作單位進行的分類。

——中醫藥科研創新成果豐碩(一)