監察對象的范圍認定及識別標準辨析

摘 ?要:監察對象的范圍認定及識別標準是監察權行使的重點和難點。監察對象的認定,需要在方法論上回歸法教義學的基本立場,以立法條文為出發點。在《監察法》文本中,與監察對象有關的概念表述多達十種,這給監察對象的范圍認定增加了一定難度。在監察對象的范圍認定上,總則與分則間的差異化規定,尤其對于《監察法》第15條的理解偏差,致使學界對“公職人員”一詞的理解存在著廣義與狹義之別。監察對象的范圍認定在法理上應遵循法律解釋、總則效力高于分則效力、法的安定性的原則,厘清公職人員、有關人員和監察對象三者間的關系。在“所有行使公權力的公職人員”的判斷上,宜采納身份和行為相結合的雙重維度說為識別標準,這樣更便于開展監督工作和簡便識別程序。

關鍵詞:公職人員;監察對象;識別標準;行使公權力

中圖分類號:D922.114 ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-9170(2022)01-0068-10

《中華人民共和國監察法》(以下簡稱《監察法》)的出臺,將“所有行使公權力的公職人員”納入監察對象,“將監督‘狹義政府’轉變成監督‘廣義政府’”[1],實現了國家監察與黨內監督全覆蓋的協調統一,填補了以往國家監察層面人員監督不到位的漏洞,形成了“兩個全覆蓋”的監督格局。國家監察全面覆蓋包含了“監察客體、監察對象和監察事項三個層面的內容”[2],其中,監察對象的范圍直接決定了“全覆蓋”的廣度,也限定了監察機關權力行使的物理邊界。監察對象的識別標準問題決定著監察機關如何開展和推進監督、調查、處置工作,體現出監察權與其他國家權力在權力指向客體上的區別,更與監察對象的權利保障密切相關。[3]監察對象的特殊性是監察機關作為專責反腐敗國家機關專屬性的體現,也是有效甄別監察機關與其他國家機關工作性質和內容差異的重要判斷依據。無論是在監察體制改革試點和立法階段,還是《監察法》實施以來,監察對象的認定始終都是監察權行使中的重點和難點。實踐層面,《監察法》頒布實施已逾三周年,北京、浙江、山西作為首批監察體制改革試點地區,更是有著五年多的監察工作實務經驗,但目前社會各界對于監察對象的范圍認定,至今仍然存在一定分歧。

從保障人權角度看,監察對象較之一般公民掌握著更多公共資源,因此,實體法和程序法對監察對象的行為均作出了更嚴格的要求,如刑法、行政法等實體性法律區分了職務違法犯罪與一般違法犯罪,設定只有公職人員才觸犯的罪名或者加重同一行為的法律后果;在組織法、程序法上,由更具威懾力的監察機關而非公安機關、檢察機關行使職務違法犯罪調查職責,并賦予其必要的調查措施權限,諸如留置、查封、扣押等措施更是具有明顯的強制性效果。這些規定在一定程度上會克減監察對象的人身權和財產權等憲法性權利。因而,厘清監察對象與非監察對象的界限,確立相應的識別標準,既能最大限度地保障公民的基本權利免受監察機關的不法侵害,又能消除實踐中的理解偏差以指導監察機關開展各項工作。總的來說,造成監察對象范圍理解存在爭議的原因有二:一是監察工作尚處于起步階段,理論界及實務界對其認知有限,難免出現認識的不統一,這屬于事物認知漸進性的正常現象。二是《監察法》立法周期過短導致了文本內容存在高度原則化、抽象化的問題。其中,后者作為主要原因,也是啟發我們思考問題的出發點和落腳點——即回歸《監察法》本身。“法學的基本任務是法解釋學,也就是通過分析和解釋法律文本,確立條款的規范內涵”[4],因而,“對監察對象范圍的認識和理解,不能脫離法條發散和泛化”[5]。基于此,本文將側重從文本角度分析監察對象的認定問題。

一、《監察法》文本中的監察對象之考察

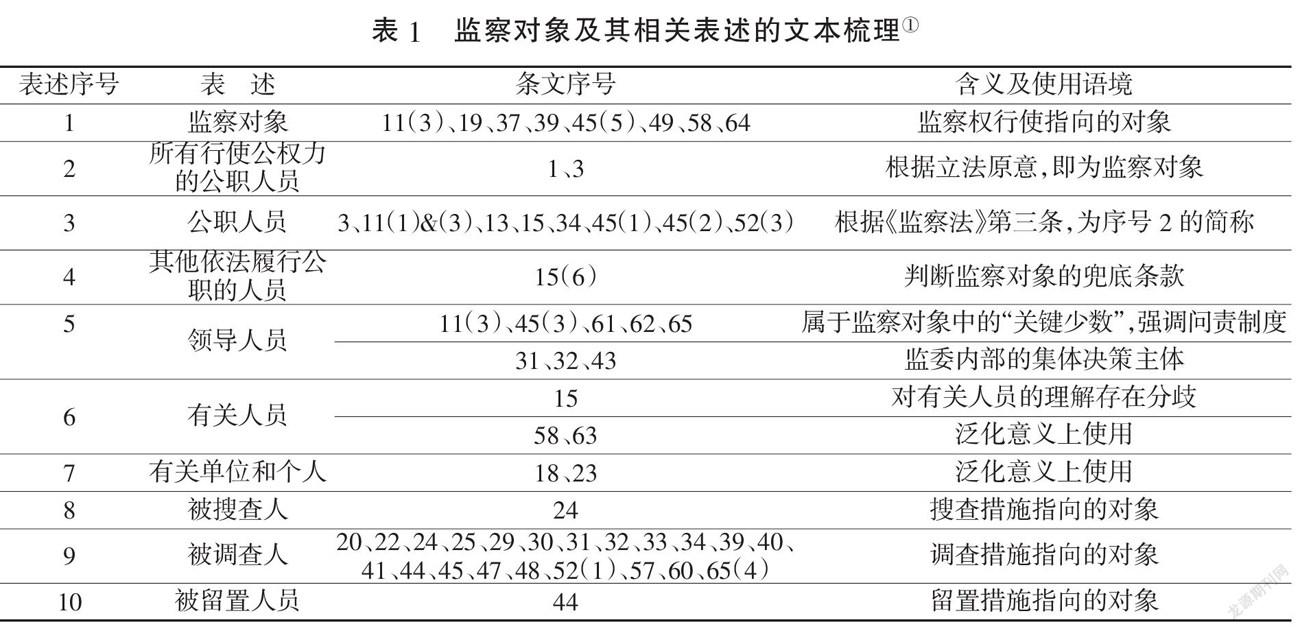

監察對象及相關的概念表述分布在《監察法》前八章,串聯起監督、調查、處置職責行使的各個環節,是監察機關開展和推進各項工作的前提,離開監察對象,監察權就會陷入“皮之不存,毛將焉附”的境地。《監察法》中有許多與監察對象詞義相關的概念,除了與之有緊密關系的“所有行使公權力的公職人員”“公職人員”,還包括“有關人員”“被搜查人”“被調查人”等表述,眾多的表述無疑增加了監察對象識別的難度。因而,理清這些概念的內涵、外延及彼此之間的關系,進而撥散迷霧,剔除無關概念,是探究監察對象認定標準的前提工作。在此思路指導下,本文通過《監察法》文本歸納出了表1內容。

表1 ? 監察對象及其相關表述的文本梳理①

由表1可知,與監察對象有關的表述多達十種,至少分布于36個條文中,占據《監察法》全部立法條文(共計69條)的一半以上。雖然條文數量多寡無法直接傳遞出實質性內容,但如此龐大的比重仍揭示出了監察對象的重要地位。從立法規范角度探析監察對象的認定,首先需要明晰以上術語的內涵和外延,并比較分析其與監察對象的關系,進而為分析監察對象的識別標準奠定基礎。

1.所有行使公權力的公職人員(公職人員)。一方面,根據《監察法》第1條立法目的中“加強對所有行使公權力的公職人員的監督”之表述,以及第3條對序號3的說明可知,序號2、3均隸屬于監察對象,問題的關鍵在于序號2、3是否能完全等同于監察對象的全部外延。與之相類似的情況是,在我國法律中,審判機關即人民法院,兩者在外延上屬于全同關系,序號2、3與監察對象之間是否也存在此種關系呢?此外,《監察法》第3條與第15條這兩處條文的整體結構幾乎一致,均可簡化為“監察機關(各級監察委員會)對‘XXX’進行監察”,“XXX”在第3條中代指“所有行使公權力的公職人員”,而在第15條則代指“下列公職人員和有關人員”,因此,如何正確理解第15條中多出來的“有關人員”,將直接決定監察對象的范圍認定。

2.其他依法履行公職的人員。序號4是《監察法》第15條有關監察對象范圍規定中的兜底條款。兜底條款通常是對某一事物的本質判斷,可以涵蓋列舉條款的所有情形,并能彌補列舉條款不周延的弊端,防止掛一漏萬。“不同事物之所以能夠最終歸入同一個類型中,是因為其與特定的類型具有‘意義上的一致或相同’。而這個體現著特定類型本質特點的‘意義’是由‘事物本質’與立法價值共同構成的”[6]。序號4在這里便是對監察對象“意義上的一致”或“事物本質”的闡釋,因而,對序號4的理解一定程度上有助于認識監察對象的識別標準,相應地,這里的重點在于如何理解“履行公職”的含義。有學者認為,對“履行公職”的理解應與第15條前5項一致,均以職位或者身份為標準。[7]此種理解實質上是將“履行公職”理解為擔任公職身份的人。但據中央紀委國家監委的權威解釋,“對于‘其他依法履行公職的人員’不能無限制地擴大解釋,判斷一個‘履行公職的人員’是否屬于監察對象的標準,主要是其是否行使公權力”[8]114。2021年出臺的《中華人民共和國監察法實施條例》(以下簡稱《條例》)第43條也對如何判斷“其他依法履行公職的人員”作出了回應和闡釋。該條例列舉了“其他依法履行公職的人員”的四種情形:一是履行人大職責的人大代表和履行公職的政協委員、人民陪審員、人民監督員;二是黨政機關中從事公務的非編制人員;三是集體經濟組織、國家出資企業中履行管理職責的人員;四是在依法組建的評標、談判、詢價等組織中臨時履行公共事務職能的人員。而立法者將這類人員納入“其他依法履行公職的人員”的核心理由是這些人員或履行公共職能、或從事公務、或履行管理職責,由此可見,“履行公職”實際上應該理解成履行公共職能,即行使公權力。《條例》第43條第5項將“其他依法行使公權力的人員”作為判斷“其他依法履行公職的人員”的實質內容,也更加印證了這一點。

3.領導人員、有關人員、有關單位和個人、被搜查人、被調查人、被留置人員的含義。序號5(領導人員)屬于監察對象的一部分,通常在兩種語境下使用:一種是強調對公職人員中“關鍵少數”的問責制度,另一種是與監察機關內部的集體決定機制相掛鉤,但無論何種語境下的領導人員均只是作為監察對象子集存在。序號6(有關人員)的表述需區分情況鑒別,其中第15條與其他條文中的“有關人員”含義存在明顯差異,將在下文單獨分析,其他條文中的“有關人員”與序號7(有關單位和個人)的用法相近,僅在一般意義上使用,并無特定指稱。序號7出現在“監察權限”一章,指監察機關了解案情和取證的對象,理論上可以是任何自然人,外延非常廣泛,與監察對象概念無直接關系。序號8(被搜查人)、序號9(被調查人)、序號10(被留置人員)都屬于調查措施作用的對象。根據《監察法》的規定,對于涉嫌職務違法犯罪的監察對象予以立案后便進入調查環節,在調查環節,監察機關可以直接或間接運用“12+3”種調查措施,收集、調取證據,獲得與案件有關的信息,在這個過程中凡是調查措施指向的對象都可以稱之為“被調查人”;同理,序號8、10分別是搜查、留置措施適用的對象。在概念邏輯上,序號9的外延最廣,可以涵蓋其他兩者。序號8、9、10與監察對象的關系可以從兩個方面進行分析:一是當相應的調查措施作用于監察對象時,序號8、9、10屬于監察對象在調查環節的特定稱謂,類似于刑事訴訟中同一對象在不同階段的不同稱謂,如在偵查階段為“犯罪嫌疑人”,提起公訴階段為“被告人”。此時,三者屬于監察對象的子集。二是實踐中有些不屬于監察對象的人員也可能成為調查措施作用的對象,如被搜查人可能是隱藏被調查人或者犯罪證據的人,被留置人員可能是涉嫌行賄犯罪或者共同職務犯罪的涉案人員,“被調查人所涵蓋的范圍還可能延伸到一些涉案、涉財的人員,甚至延伸到一些負有強制措施配合義務的人員”[9]。此時,序號8、9、10并不屬于監察對象,他們與監察對象的概念之間甚至沒有任何交集。

二、監察對象范圍認定的分歧及澄清

通過上文對《監察法》條文的梳理可知,第1、3、15條與監察對象范圍有著直接關系,在條文表述上,《監察法》總則第3條和分則第15條兩者之間又存在著立法體系前后不一致的問題,“此兩處表述均涉及監察對象范圍,但表述字眼有所不同,在理論上和實踐中引發不同理解”[10]。基于對總則和分則規定的不同理解,理論界和實務界關于監察對象外延的看法主要存在著“公職人員”和“公職人員+有關人員”兩種觀點。因此,我們有必要重新審視這兩種觀點,進而在理論層面確定監察對象的范圍。

(一)監察對象范圍認定的既有觀點與思考

1.公職人員。持“公職人員”的觀點認為,《監察法》第1條將“加強對所有行使公權力的公職人員的監督”作為立法目的之一,在第3條“監察委員會的性質和職責”中規定:“監察機關對所有行使公權力的公職人員進行監察”,同時由《關于<中華人民共和國監察法(草案)>的說明》可知,監察體制改革的目標是“實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋”,中央紀委國家監委的《監察法》釋義中也提到“監察對象的范圍,是所有行使公權力的公職人員”[8]107。綜合以上立法條文、監察體制改革決定及立法草案說明、釋義等立法資料可以得出結論,監察對象的外延就是總則第1、3條中的“所有行使公權力的公職人員”。

2.公職人員+有關人員。持“公職人員+有關人員”的觀點將《監察法》第15條作為認定監察對象范圍的確切依據,認為該條列舉的六類監察對象是對“公職人員和有關人員”這一整體的列舉,包括具有公職身份的人員和不具有公職身份但臨時被委托行使公權力的人員,此時的“公職人員”對應著六類監察對象中具有公職身份的人員,“有關人員”對應其中不具有公職身份的人員。如吳建雄認為,“有關人員”是指“按照國家法律或者國家機關委托在公共組織、集體事務組織中從事管理公共事務、集體事務的人員,或者具有執法權力的國家機關、事業單位聘任從事公務的人員,這些人員雖然不具有國家公職人員身份,但根據其履行職責的情況,應當納入監察范圍。具體包括:一是《監察法》第15條第2、5、6項中規定的人員。二是由具有執法權力的國家機關、事業單位聘任從事公務的人員”[11]。此種對“有關人員”一詞的理解意味著《監察法》第15條與其他條文對“公職人員”的認定不同,其他條文以是否行使公權力為標準,第15條的“公職人員”特指狹義的具有公職身份的人員。

綜上,“公職人員”觀點的不足在于其回避了總則與分則之間的隔閡,在對為何忽略第15條中“有關人員”一詞以及如何解決總則和分則的差異問題上缺乏強有力的論證。“公職人員+有關人員”的觀點雖然與“公職人員”的觀點外延一致,但不同點在于其對第15條中的“公職人員”采取了狹義界定,將“公職人員”觀點進一步拆分為“公職身份人員+非公職身份但行使公權力的人員”。綜合分析而言,“公職人員+有關人員”觀點雖力圖調和總則與分則在監察對象范圍上的出入問題,確保監察對象整體范圍的一致性,但會引發公職人員內涵模糊和混亂現象,造成立法的體系性、結構性弊端。立法規定本身的不嚴謹,使得監察對象范圍始終存在著顧此失彼的解釋困境。

本文認為,監察對象范圍的爭議觀點均圍繞著公職人員、有關人員與監察對象的關系而展開,其中對“有關人員”的理解直接決定了不同觀點的立場和結果。然而,無論采取何種理解方式,都無法使公職人員、有關人員、監察對象三者和諧共處于同一立法體系中。這三者之間互為因果循環,一詞的含義直接影響著其他二者的含義。此外,“公職人員+有關人員”的觀點存在極大漏洞,因為“公職人員”作為《監察法》中的重要概念,其含義和判斷標準早已被明確,成為學界和實務界的共識,倘若再更改“公職人員”判斷標準的做法并不可取。而持“公職人員”的觀點,其不足在于忽略了對“有關人員”的解釋,故有待進一步補充論證。基于此,本文將重新審視監察對象、有關人員的含義,同時結合法理確定監察對象的范圍。

(二)監察對象認定的出發點與落腳點

1.監察對象之本義探究。對監察對象概念認識不統一是導致監察對象范圍產生爭議的主觀因素。概念反映了事物的本質特征,外延是內涵的具體表現形式,倘若在概念上有所分歧,那么對監察對象范圍的理解會不可避免地產生爭議。正如迪爾凱姆所指出的:“沒有對詞的含義進行限定,沒有對詞進行系統的分類,會導致異類的事實被歸為同類,同類的事實被命以不同的名字。”[12]因而,破解爭議的關鍵在于澄清認識上的錯誤,回歸“監察對象”一詞的本義。但《監察法》立法及官方釋義并未對監察對象的含義作出說明,故對“監察對象”一詞的理解還需從相應的立法資料、立法背景、立法目的中獲取。

從立法演變上看,“監察對象”一詞脫胎于原行政監察立法中的行政監察對象,1986年第六屆全國人大常委會第十八次會議根據國務院的提請通過了《全國人民代表大會常務委員會關于設立中華人民共和國監察部的決定》,恢復并確立了國家行政監察體制,正式設立監察部。次年,“監察對象”一詞便出現在國務院出臺的規范性文件《國務院關于在縣以上地方各級人民政府設立行政監察機關的通知》中,截至目前共有一百多部法律、行政法規、部門規章采納了“監察對象”的表述。從這些立法規定內容可以看出,行政監察對象自始就有其特定的含義和適用范圍,即行政機關及其內部行使公權力的人員。從立法目的上看,設立行政監察及國家監察體制改革的初衷及目的均是確保公權力行使的正當性、合法性,防止權力異化。因此,作為行政監察對象的繼受和延伸,監察對象的范圍也應嚴格局限于直接行使公權力的人員。

此外,非常關鍵的一點是厘清監察對象與監察權輻射對象的區別。前者作為監察立法術語,正如刑法中的“國家工作人員”一樣,有其特定的指代對象和嚴格的法律界限。不過,監察對象并非與世隔絕,其權力異化行為難免會與監察對象之外的人員產生關聯,這就意味著監察權的行使將會輻射到與權力異化產生關聯的人員。承認監察權在特定情況下可以輻射至這些關聯人員,并不意味著關聯人員也屬于監察對象范圍,這是理解監察對象并進而開展監督、調查、處置工作的理論前提和共識。此外,涉案人員范圍極其廣泛,如果將其也納入監察對象范圍,難以實現真正的監督,最終只會導致監督權威和監督實效的落空。因而,監察對象應該嚴格被界定為監察權直接作用的對象,必須同時能被監督、調查、處置三項職責所調整,從而將只在調查階段才與監察權產生關聯的涉案人員排除在監察對象范圍之外。

2.“有關人員”含義的厘清。《監察法》以及中央紀委國家監委出臺的《監察法》釋義均未對“有關人員”的含義作出解釋和說明,使得我們難以窺見立法的真正意圖,除了“公職人員+有關人員”觀點關于“有關人員”的理解外,理論上還存在另一種解讀方式。如馬懷德主編的《監察法理解與適用》一書將“下列公職人員和有關人員”在邏輯上理解成“‘下列公職人員’和有關人員”,第15條中的六類監察對象是對“公職人員”的列舉,第15條與總則中的“公職人員”含義、范圍一致,均為行使公權力的人員,而非僅指具有公職身份的人員;“有關人員”一詞被界定為六類監察對象之外因各種原因與監察事項密切相關的人員,該類人員雖不屬于公職人員范疇,但屬于國家監察的對象,例如監察機關在辦案中可能會要求相關人員提供必要文件協助辦案。[13]將“有關人員”解釋為配合監察機關查清事實、取得證據的相關人員,實質上便是上文提到的監察權輻射對象。這部分人員可能是公權力行使者,也可能是不行使任何公權力但基于特定事實需要接受監察調查的公民,正如原檢察院反貪部門在辦理貪污賄賂案件時有權要求有關人員提供證據一樣,很顯然這部分人員并不必然屬于反貪對象。此種解讀方式,確保了“公職人員”所具有的特定含義,同時又對“有關人員”作出了較為合理的解釋,保障了監察對象范圍的一致性。

但比較這兩種理解,可以看出:一方面,“公職人員+有關人員”觀點將“有關人員”視為臨時性行使公權力的人員,會導致第15條與其他條文在“公職人員”含義理解上存在差異,不但會造成立法體系的混亂,還將帶來法律適用的困難。另一方面,中央紀委國家監委明確指出第15條是“關于監察對象范圍的規定”[8]106,而《監察法理解與適用》一書,雖然在解釋方法上避免了“公職人員”含義的混亂,但實質上使得第15條成為了“關于監察權作用對象的規定”,因為監察權作用對象同時包含了監察對象和監察權輻射對象。可見,該解釋方式也沒有完全解決第15條與第3條表述的對應性問題。總之,根據上文對監察對象本義的澄清可知,監察對象作為特定術語,排除涉案人員的滲入,“第15條將公職人員與有關人員并列,實際上拓寬了總則所確立的監察對象范圍,屬于立法技術的疏忽”[14]。

3.監察對象認定的基本邏輯。關于監察對象的范圍究竟是采取“公職人員”觀點還是“公職人員+有關人員”觀點,除了上述的文本分析外,監察對象的范圍認定亦須遵循一定的法理原則。

首先,遵循法律解釋的基本原則。從規范出發理解監察對象范圍,必然涉及條文的法律解釋。法律解釋的方法眾多,在解釋方法的選擇上有著一套較為完善的解釋規則——“依照法律解釋位序論,解釋法律時以文義解釋優先;在出現復數結論時,依賴體系解釋進一步確定文義;如果這兩種解釋方法仍不能得出確定結論,或者得出荒謬結論,那么就須采用歷史解釋,探查立法者的規定意向、目標及規范想法;如果得出的結論有違個案正義,那么則應依據目的解釋得出最終結論”[15]。在文義解釋下,對第15條的理解產生了兩種認識,此時需要轉向體系解釋和目的解釋。在體系解釋上,縱觀《監察法》條文,僅第15條將“公職人員”和“有關人員”并列規定,其他條文在涉及監督、調查或處置職權時,多采用了“公職人員”或“監察對象”的表述,“監察對象”與“公職人員”并列或交叉混合使用是《監察法》立法的一個明顯特點,比如第11條第1款第3項前后兩個半句分別使用了這兩個術語①。再比如,在比較第19條②中的“監察對象”與第45條第1款第1項③中的“公職人員”后可以發現,雖然第19條適用于調查階段,第45條適用于處置階段,但兩個條文適用的語境極為相似,均為針對違法人員的談話提醒,在本質上屬于同一類職務人員。由此可見,《監察法》混合使用兩種表述的做法,反映出立法者潛在地認為“監察對象”與“公職人員”具有同質性——“監察對象”即“公職人員”。此外,根據目的解釋,監察體制改革目標是實現對所有行使公權力的公職人員的監督全覆蓋,將監察對象范圍界定為公職人員已經是監察體制改革以來的共識。

其次,遵循總則效力高于分則效力的原則。根據法理學的基本理論,當同一部法律總則與分則規定出現不一致的情形時,需盡量將分則解釋為與總則相一致。在立法表述無法獲得邏輯自洽、體系一致的情況下,還可以從總則與分則的關系入手,就規則與規則之間的沖突提供解決之策。總則與分則的沖突,一方面可以視為規則之間的沖突;另一方面,一般認為,作為總則的規則還具有原則之屬性,在整部法律中處于統領性和基礎性地位,故當分則與總則發生分歧時,可視為規則與原則的沖突,應當認為總則效力更高。因而,監察對象的范圍認定應以總則為準。

最后,遵循法的安定性原則。法的安定性要求在立法體系存在沖突的情況下,應當選擇對法律體系影響最小的解釋方式,在解釋方法上,應當盡可能將法律文本解釋為邏輯自洽的體系,除非窮盡解釋手段,否則不宜認定立法出現疏忽或者矛盾。在以上幾種觀點中,對“有關人員”作出任何解釋均會產生牽一發而動全身的后果,無論是“公職人員”含義的改變,還是將其界定為“監察權輻射對象”,都會對《監察法》立法體系的完整性造成巨大破壞。相較而言,認為第15條中的“有關人員”屬于立法技術疏忽而導致的不具有任何意義的術語,不僅符合立法原意,也是對立法體系的最小侵害,是法的安定性原則的潛在要求。

綜上,《監察法》立法技術簡略是造成監察對象范圍認定分歧的客觀性因素,并進一步導致了公職人員、有關人員、監察對象三者之間的扭曲關系,最終使得無論如何解釋“有關人員”的含義,總則與分則之間表述不一致的問題仍會繼續存在。本文認為,立法技術簡略問題已經超脫了建立在以承認規范的有效性、合理性為前提的法律解釋的適用領域,因而,在任何一種解釋都無法實現體系自洽的情況下,對第15條中“有關人員”的理解,更宜認為并無實質性意義;而解決此種扭曲關系的最佳方式是在后續修訂中刪除第15條中的“有關人員”一詞,統一總則與分則在監察對象范圍上的表述,消除立法沖突。

三、監察對象識別標準之選擇研究

基于上文對監察對象及相關表述內涵的逐步分析可以看出,監察對象與其他表述在概念外延上的關系主要呈現為全同關系、真包含關系以及真包含于關系三種類型。其中,序號2、3與監察對象的外延屬于全同關系;序號4、5為監察對象的一部分,與監察對象屬于真包含于關系;序號6在不同條文中表達不同的含義,情況較為特殊,除了在第15條中沒有實質含義外,其余語境下與序號7的含義一致,均在泛化意義層面使用,并無特別所指,與監察對象屬于真包含關系;序號8、9、10三者作為調查措施的對象,并不局限為公職人員,還包括隱藏證據的人員、行賄人或者共同犯罪的共犯,與監察對象為真包含關系。在這些表述中,只有序號2、3完全對應監察對象的外延,其中序號3僅是序號2的簡稱,這意味著在監察對象的識別標準上應當圍繞序號2“所有行使公權力的公職人員”展開。①

(一)“所有行使公權力的公職人員”的規范解讀

監察體制改革以前,學界和實務界對序號2中“公職人員”一詞的理解通常都采取身份標準,即將其認定為具有國家編制身份的人員,如果依傳統理解,由于定語“行使公權力的”所涵蓋的范圍要大于具有國家編制的人員,進而會導致“行使公權力”與“公職人員”兩者之間在外延上產生嚴重的不協調問題。按照國家監委解釋,對公職人員的認定應采取行為標準,即只要行使公權力便屬于公職人員,但此時會造成語義的重復,因為“從法理邏輯來說,一切公職人員必然能夠行使或大或小的公共權力。而其能夠有機會行使公共權力,關鍵在于其所在的公共機構賦予其公共職位,不管這種職位是長期的還是臨時的。若從這一邏輯上來說,行使公共權力的公職人員近乎同義反復”[7]。

在對“所有行使公權力的公職人員”的理解上,定語與主語必須同時具備還是只需具備一個條件,是現有研究爭議的焦點。定語之于主語,有修飾、說明、限定主語特征和性質的作用,如果單純將定語看作解釋和說明,“所有行使公權力的公職人員”的表述確實存在同義反復的現象。然而,在特殊情況下,定語還具有強調效果,立法者的初衷在于通過此種看似重復的表述實現強調效果,向外界傳遞出要將行使公權力作為認定公職人員核心要素的立場。在現有的立法規定下,把握監察對象識別標準最關鍵的一步便是如何正確理解“所有行使公權力的公職人員”,從語法結構上看,該短語包含了主語“公職人員”和定語“所有行使公權力”,定語又可以進一步拆分成數量詞“所有”和動詞短語“行使公權力”。因而,對該表述的理解可以從其所包含的若干構成要素著手——所有、行使公權力、公職人員。“所有”作為量詞,在這里表示全部、整個,對應著監察全覆蓋中的“全”。“行使”屬于動詞,表示使用;根據中紀委、國家監委的解釋,公權力是國家權力或公共權力的總稱,是法律法規規定的特定主體基于維護公共利益的目的對公共事務管理行使的強制性支配力量。[8]106-107 “行使公權力”是指特定權力主體機關勤務人員代表該機關行使管理、服務、治理等權力時的行為。[16]動賓短語“行使公權力”一詞實際上暗含著應當從動態發展的眼光把握監察對象的含義。對“公職人員”的傳統理解是指行使公共職權、履行公共職責、具有公職身份的人員,強調其具有的身份屬性,這是一種靜態維度的識別標準。但是,國家監察體制改革改變了傳統對公職人員的理解方式,純粹的身份屬性已經難以適應監察全覆蓋的反腐敗斗爭形勢,因而對公職人員的識別就需要更加靈活的理論依據,在《監察法》立法中便體現為“行使公權力”,自此完成了從身份到行為的理念轉變。這種理念的轉變并非是立法者的擅自決斷,在公法上也存在著對應的理論支撐。根據公法相關理論,行使公權力者與國家的這種關系可以看作是一種公共契約關系,前者按照契約規定行使職權并自愿接受后者的監督。一個本沒有公職身份的人員,通過公共契約獲得了授權,從授權的那一瞬間起到結束授權的時期內,他就獲得了行使公權力的公職身份,那么他行使公權力時的行為,毫無疑問必須接受監察。這種契約關系,或者通過任命方式獲得,比如具有公職身份的人員,或者通過臨時委托方式獲得,因為“一旦由財政供養,受雇期間又能代表機構行使公共權力,則其已然構成公職人員,而無論其是否有編制,是長期還是臨時”[7]。

總體而言,“所有行使公權力的公職人員”的含義可從以下三個方面理解:一是與隸屬于行政系統內部的原行政監察相比,突出“所有”的公職人員都屬于監察對象,體現了監察的廣度。二是有別于傳統對公職人員的理解方式,將公職人員的范疇解釋為所有行使公權力的人員,淡化其身份屬性,體現監察的深度。三是通過定語對主語的解釋和強調,表明監察對象識別標準所暗含著的雙重標準,定語側重于動態維度的行為判斷,主語由于其本身所具有的傳統理解方式,側重于靜態維度的身份判斷,二者相互結合,共同構成監察對象判斷的識別標準。

(二)監察對象識別標準的建構

1.現有學說梳理。雖然中央紀委國家監委將是否行使公權力作為監察對象的實質判斷標準,但這并沒有起到定紛止爭之效用,反而在實踐中產生了其他爭議。現有關于監察對象識別標準的研究,學界和理論界主要有以下幾種學說:公權力行為說、雙重維度說、二要件說。公權力行為說為官方所采用,即將公權力的行使作為判斷監察對象的識別標準。雙重維度說的核心,一言以蔽之,可以用“靜態+動態”或“身份+行為”予以概括,即應當以靜態的公職人員身份和動態的公權力的行使作為界定監察對象的核心要素,當一個待定對象滿足了公職身份時或者當其行使了公權力時,都將成為監察對象。“判斷一個人是不是監察對象,關鍵是看他是不是行使公權力,要堅持動態識別的原則,從‘人’和‘事’兩個標準結合起來看。‘人’,就是指行使公權力的公職人員,‘事’,就是是否從事了與職權相聯系的管理事務”[17]。二要件說認為,目前的公權力判斷標準造成了識別上的困難,提出應當以公共利益和公職為識別標準。[7]諸多的觀點既顯示了理論界對此問題的高度興趣,同時也意味著在監察對象的識別標準上還沒有達成統一的意見。

在上述觀點中,本文認為雙重維度說更加科學合理,也更符合“所有行使公權力的公職人員”的語意。無獨有偶,曹鎏教授也持此種觀點,她認為雙重維度說實現了嚴謹性與開放性立法模式的適度平衡。[18]

2.“身份+行為”雙重維度說的內涵。雙重維度說的判斷過程,需要將身份標準作為首要判斷依據,在身份標準失效的情況下再借助行為標準作為兜底依據,就此而言,雙重維度標準具有層次性和體系性特征。身份標準,以相關人員是否具有公職身份作為判斷依據。實踐部門認為,《監察法》第15條規定的前三類人員使用的就是靜態的身份依據。第一類包括公務員和參公管理人員;第二類是除參公管理人員外的其他管理公共事務的事業單位工作人員;第三類是國有企業管理人員。之所以說這三類人員采用的是靜態標準,主要是因為這三類人員都有特定身份,其工作職責是行使公權力。[19]行為標準的核心在于如何判斷相關人員行使了公權力。第一,行使公權力意味著相關人員行使的必須是公權力,而公權力的主體是憲法、法律授權的組織,組織作為一個抽象實體,必須委托具體的人或借助其內部的人員實施公權力,這就意味著行使公權力的人員必須具有行使公權力的合法性依據,這種依據或是臨時被委托,或是基于人員與組織的一體性。因此,對于公民冒充警察實施的行為,由于缺乏權力來源的合法性,不屬于監察事項,該公民也不屬于監察對象。第二,權力的行使包括理性行使、弄權行使和濫權行使。理性行使即合法、正當行使權力;弄權行使是掌權者盡可能擴大化地行使公權力但未超出公權力應有的邊界,比如交警在其權限內對違法人員根據個人喜好采取最嚴重的懲罰措施;濫權行使意味著權力的行使超越了公權力本身的內涵,比如公安機關為獲得證據而采取的刑訊逼供行為,該行為顯然超出了公權力應有的邊界。雖然表面上看濫權行為缺少合法性來源,不應視為行使公權力,但該行為往往附著于合法的公權力,與公權力具有非常密切的關系,比如受賄行為便是依附于受賄人掌握的國家公權力而得以實施,所以也應該納入“行使公權力”的范圍。需要注意的是,有些學者認為時空標準也應作為行使公權力的構成要素[16],本文認為,時空標準并非監察對象認定中的必要條件,這種觀點實際上混淆了監察對象和監察事項的區別。監察對象解決監察誰的問題,監察事項解決監察內容的問題,前者的落腳點必須是具體的人,后者需落腳于具體的行為。就“監察對象”一詞而言,行使公權力的人員,無論在上班期間還是休息期間,都應將其視為監察對象,否則在邏輯上無法處理公職人員非工作時間的受賄行為;對于臨時委托行使公權力的人員,在公權力行使的期間內,這部分人員當然屬于監察對象,而在權力行使結束后,并不存在權力行使之前提,自然談不上以時空標準作為行使公權力的判斷依據。

3.“雙重維度”標準的合理性。公職身份是第一判斷維度,行使公權力為兜底判斷維度,靜態或者身份標準雖可被行使公權力或動態標準所吸收,但采取“靜態+動態”標準相較于單一的動態標準,具有如下優點:

第一,便于開展監督。“靜態+動態”標準有意識地將具有公職身份的人員與偶發性、臨時性行使公權力的人員予以區分,前者因其具有特定的身份,故而在一定時間內這部分監察對象處于相對穩定的狀態。區分這兩種類型的人員便于監察機關履行監督、調查、處置職責。以監督權的行使為例,根據是否具有相應身份,可以將監察監督分為事前監督和事后監督。對于有身份的監察對象,應當以日常監督、事前監督為主,從日常的廉政教育到監督檢查等多個方面確保該類人員廉潔從政,做到早發現、早挽救。此外,具有公職身份的人員往往享受著更多特權,法律對該類人員的道德操守通常作出了更高要求,監察機關可以對具有公職身份人員的日常道德操守予以重點、嚴格監督。如果僅僅以公權力作為判斷標準,無法將經常性行使公權力的人員與臨時性人員進行有效甄別,無法實現監督的日常化和常態化,而以身份為標準,具有公職身份的人員恰恰滿足了日常監督和事前監督的前提要件。對于沒有公職身份的人員,此類人員往往處于動態變化之中,監察機關難以及時、準確把握此類人員的范圍,很難做到事前監督和日常監督,因而對于此類人員應當以事后監督作為主要手段。諸如高校教師參與招投標的行為,由于對象的不確定性及不斷變化性,難以監督其道德操守,往往只能對其在職權行使期限內監督其是否依法秉公用權、廉潔從政從業,采取事中監督和事后監督方式更加合理。但同時也要注意到,有一些人員雖然不具有公職身份,但其簽訂了較長期限的合同,如城管輔助人員,也應對其進行日常監督。

第二,簡便識別程序。以身份為標準識別監察對象,還有利于監察機關對癥下藥、按圖索驥,在紛繁復雜的法律中找到規制監察對象行為的上位法。以職務違法行為調查為例,規定職務違法行為的規范分布于各項法律之中,判斷監察對象的行為是否構成職務違法,其中關鍵一步就在于尋求職務違法行為所映射的法律規范。以身份為標準,可以將監察對象分為行政官員、法官、檢察官、事業單位管理人員等,而每種類型的身份背后都有著調整其行為的法律規范,因而依據身份標準有助于監察機關在龐雜的法律之中準確地適用法律。此外,實踐中監察工作的重點仍然是具有公職身份的人員,較之于行為標準在判斷上的難度,將身份標準作為首要判斷標準,可以有效簡便識別程序、提高辦案效率。

完善監察體制是落實黨的十九屆四中全會提出的堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要舉措。監察對象作為《監察法》的立法重點,是監察權行使的出發點和落腳點,在理論上界定明晰監察對象的范圍和相應的識別標準,是在制度層面加強頂層設計的體現,對于完善監察體制,豐富國家監督體系,推進反腐敗工作持續有效開展具有重要現實意義。然而,通過對《監察法》條文的規范分析可以發現,現有立法在立法技術上仍稍顯粗略,總則與分則之間的沖突問題有待修訂并予以完善。此外,作為監察對象識別核心的“公權力”要素,在內涵、類型、認定上仍不明確,這意味著監察對象的識別標準仍處于一種不確定狀態。解決這些問題的關鍵,一方面有賴于學界強化對《監察法》基礎理論的深入研究,在基本制度設計上達成共識,另一方面需要不斷總結實踐做法,為理論研究提供更多的實證分析材料。

參考文獻:

[1] 馬懷德.監察法:新時代黨和國家自我監督的重要規范[J].紫光閣,2018(4):28.

[2] 蔡金榮.“國家監察全面覆蓋”的規范結構探析[J].求實,2019(1):29.

[3] 江國華.中國監察法學[M].北京:中國政法大學出版社,2018:70.

[4] 張翔.基本權利的規范建構[M].修訂版.北京:法律出版社,2017:1.

[5] 黃韶鵬.監察全覆蓋是怎樣體現的——六大類人員全部納入監察對象[J].中國紀檢監察,2018(6):59.

[6] 李軍.兜底條款中同質性解釋規則的適用困境與目的解釋之補足[J].環球法律評論,2019(4):122.

[7] 袁柏順.范圍、界限與動態發展:也論監察對象“全覆蓋”[J].河南社會科學,2019(1):8-13.

[8] 中共中央紀律檢查委員會,中華人民共和國國家監察委員會法規室.《中華人民共和國監察法》釋義[M].北京:中國方正出版社,2018.

[9] 譚宗澤.論國家監察對象的識別標準[J].政治與法律,2019(2):69.

[10] 姚文勝.“是否行使公權力”是確定監察對象范圍的基本標準[J].南方,2018(18):44.

[11] 吳建雄.監督、調查、處置法律規范研究[M].北京:人民出版社,2018:92.

[12] 迪爾凱姆.自殺論[M].孫立元,滕文芳,譯.北京:北京出版社,2012:1.

[13] 馬懷德.中華人民共和國監察法理解與適用[M].北京:中國法制出版社,2018:66.

[14] 劉用軍.論民主黨派中行使公權力的公職人員范圍——以監察法之監察對象為視角[J].湖北警官學院學報,2019(2):28.

[15] 宗婷婷,王敬波.國家監察對象的認定標準:核心要素、理論架構與適用場域[J].中共中央黨校學報,2019(4):98-106.

[16] 秦濤,張旭東.論《監察法》“行使公權力”的判定標準[J].上海行政學院學報,2019(2):78-88.

[17] 石艷紅.“全覆蓋”不是“啥都管”[J].中國紀檢監察,2018(14):52.

[18] 曹鎏.論職務違法認定的體系化構成[J].中國行政管理,2020(6):89.

[19] 姚文勝.準確把握監察對象的兩個維度[N].中國紀檢監察報,2018-08-01(8).

責任編校 ? 陳 ? 瑤

Research on the Scope of Supervision Objects and Standards for Their Identification

LI Shangyi (School of Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, Beijing, China)

Abstract: The scope and identification standard of supervision objects are the key and difficult points in the exercise of supervision power. The identification of supervision objects requires the return to the basic position of legal doctrine and take the legislative provisions as the starting point. However, there are as many as ten concepts of supervision objects involved in the provisions of the Supervision Law, which adds some difficulties to the identification of the scope of supervision objects. In terms of scope identification, the difference between the general provisions and the specific provisions, especially concerning Article 15, leads to the broad and narrow interpretations in defining “public employees” in the academic circle. Logically, the identification of the scope of supervision objects should follow the legal principles of legal interpretation, rule conflict and legal stability, and it is also to clarify the relationship between public officials, relevant personnel and supervision objects. In terms of judgment standard for “all public employees exercising public power”, we should adopt the dual dimension theory of the combination of identity and behavior as the specific standard. The combination of identity and behavior has the advantages of convenient supervision and simplifying identification procedures.

Key words: public employees; supervision objects; identification standards; exercise public power

收稿日期: 2021-06-09

作者簡介: 李尚翼(1993— ),男,安徽阜陽人,中國政法大學法學院博士研究生。