農業大棚風電供熱提高風電消納的技術分析

□ 孫 超

(中南林業科技大學 湖南 長沙 410004)

我國風能資源豐富,適合大規模風電開發。風電裝機快速增長的同時,風電消納卻越來越困難。根據能源局的統計,2020年風電上網電量超過153TWh,平均棄風率為8%,棄風電量超過13TWh,棄風電量造成約65億元的損失。在三北地區中,內蒙古、甘肅、河北和新疆等地區由于風電規模都已達到或接近千萬以上的規模,其棄風問題相對于其他地區更加嚴重,迫切需要解決,其中減少供熱季的風電棄風是解決我國三北地區風電消納的關鍵所在[1]。

在農業大棚中應用風電供熱系統的經濟性和合理性的關鍵在于充分利用風電場的棄風電量。對于風電廠來說,供熱季全天不會都出現棄風,一般是夜間棄風嚴重,白天基本沒有棄風。而農業大棚的供熱負荷全天都有,因此,必須在風電供熱系統中配置參數合理的儲熱裝置,才能確保風電供熱系統只使用電價低廉的棄風電量。一方面要確定儲熱裝置最優的儲熱容量參數,既要保證在白天不棄風的時段內,儲熱裝置能夠有足夠的熱量滿足農業大棚的供熱負荷,又要避免出現儲熱容量設計過大,導致儲熱裝置的容量冗余過多,造價過高的問題。另一方面,還要確定儲熱裝置合理的儲/放熱功率參數,既要保證出現棄風時儲熱裝置能夠及時地將棄風電量轉化為熱量存儲起來,又要保證白天能夠將儲存的熱量釋放出來滿足農業大棚供熱負荷的需要。在這一背景下,本文將結合最優化的方法研究如何利用農業大棚實現風電消納,從而減少對儲熱裝置的依賴。這項研究具有重要的現實意義。

一、風電供熱系統協調優化控制方法

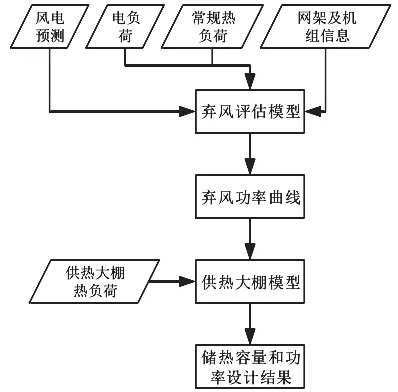

風電供熱大棚只有在有棄風電量時使用風電制熱才能產生較好的經濟效益,否則在經濟上肯定是不利的。因而下面首先提出棄風量評估模型用以定量評價電力系統當前運行狀態下的棄風曲線,然后建立風電大棚供熱模型,用于后續儲熱裝置儲熱容量和換熱功率的優化設計。具體流程圖如圖1所示。

圖1 儲熱參數優化設計流程

(一)棄風評估模型

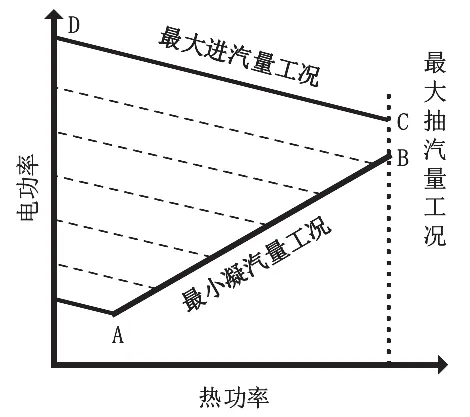

圖2 簡化后的抽汽式機組的電熱特性曲線

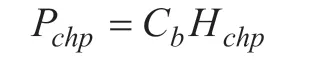

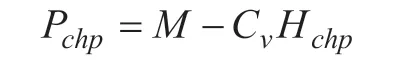

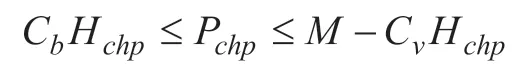

曲線上AB、BC、CD段分別對應最小凝汽量工況、最大抽汽量工況、最大進汽量工況。實際運行時,抽汽式機組的熱功率一般在A~B范圍內變化,影響機組運行范圍的主要是最小凝汽量工況和最大進汽量工況。最小凝汽量工況下,機組電功率和熱功率之間的關系和背壓式機組類似,為:

最大進汽量工況下,電功率和熱功率之間的關系為:

因此,當熱功率在A~B范圍內變化時,可以通過調節進汽量和抽汽量調節電、熱功率,在電網調度中,機組電出力的約束條件為:

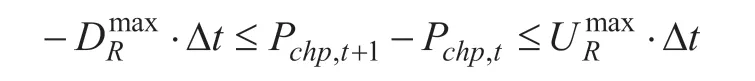

沒有儲熱時,機組熱出力要滿足熱負荷需求,熱負荷給定。此外,機組出力變化時還需要滿足爬坡率約束:

實際系統的棄風評估模型與常規電網的優化調度模型沒有本質區別,都是通過調整常規機組和熱電聯產機組的出力滿足系統電和熱負荷的需求來進行計算。

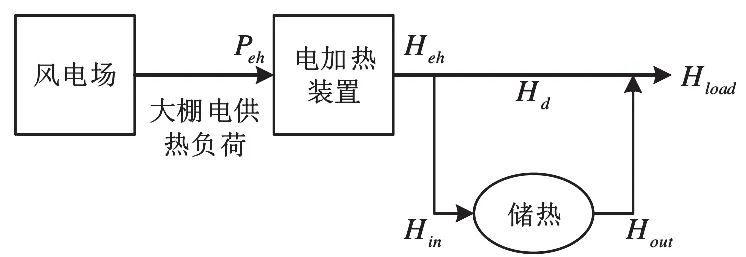

(二)供熱大棚模型

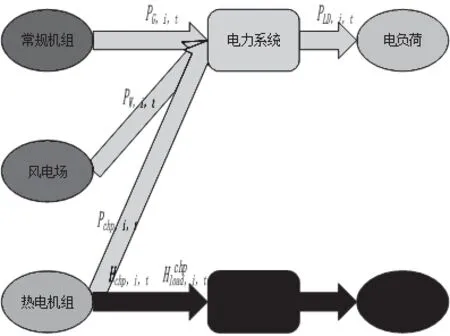

下面給出供熱大棚模型。供熱大棚模型的基本結構如下圖所示。

圖3 電供熱風電大棚模型

則對于風電供熱大棚,應有下述約束條件:(1)風電供熱大棚供熱電功率約束;(2)風電供熱大棚儲熱及熱負荷約束;(3)儲熱裝置約束。對儲熱裝置而言,也需要滿足儲熱裝置的自身運行狀態的約束,下面進行具體說明。

儲熱主要有三種形式:顯熱儲熱、潛熱(相變)儲熱和化學儲熱。顯熱儲熱是利用物體溫度的變化存儲和釋放熱能,其原理最簡單、技術也最成熟、成本最低,實際應用最廣泛,但顯熱儲熱效果極大地依賴于儲熱材料的物性,包括密度、熱容等。顯熱儲熱又主要包括液體儲熱和固體儲熱兩種。相變儲熱是利用物質相變過程存儲和釋放熱量,物質由固態轉為液體、由液態轉為氣態時,將吸收相變潛熱,實現蓄熱;進行逆過程時,則將釋放相變潛熱,實現釋熱。與顯熱儲熱方式相比,相變儲熱材料在相變儲熱時近似恒溫,系統溫度易于控制,同時潛熱更大,儲熱效果更好,所需體積較小。化學儲熱是利用化學過程實現熱能和化學能之間的轉化,從而存儲和釋放熱能,但成本較高,技術的成熟度相對較低[2]。

無論何種類型的儲熱方式,在運行中儲熱裝置的狀態主要有兩個方面:①存儲了多少熱量,最多可以存儲多少熱量;②能否按照要求將熱量存儲進去或釋放出來,即儲釋熱的速率(功率)。對應著兩個約束:

一是容量約束。儲熱裝置的儲熱量不能超過儲熱容量的最大值;二是儲釋熱功率約束。儲熱裝置中換熱器存在最大功率的限制,某些顯熱儲熱裝置如熱水儲熱,儲熱和釋熱是通過熱水的注入和流出實現的,此時儲釋熱功率約束受流量的限制,也存在最大功率約束。儲釋熱功率是儲熱裝置設計開發的重要參數,儲熱裝置不僅要保證能夠存儲大量的熱量,還要保證熱量能夠快速地進去、出來,才能滿足應用的需求。

二、算例分析

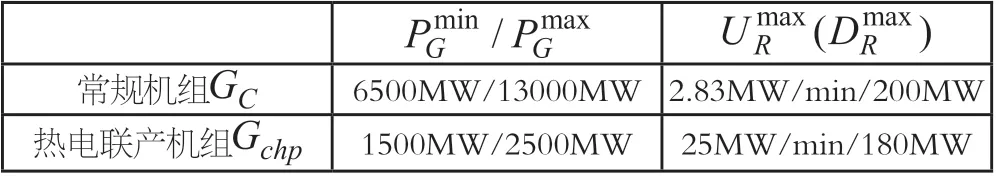

下面針對上述提出的棄風評估模型和電供熱風電大棚模型進行簡單的算例分析。以國內某省級電網的實際數據為例進行仿真計算,系統參數如表1所示,系統結構如圖4所示。

表1 算例系統參數

圖4 仿真系統結構

根據上述仿真參數的設定,對第2節提出的模型進行求解,基于農業大棚風電供熱實現的風電消納情況如圖5所示。通過對比無儲熱裝置的情形,當系統中配備有相應儲熱裝置時,那么是可以符合供熱熱負荷的要求的。從圖中還可以看出,隨著引入了風電供熱大棚,可以實現接近500MW的風電消納(參見5中紅色虛線)。即便風力出電的功率存在波動,但是風電消納情況并未能超過500MW,這主要是電供熱功率起到了限制作用。通過對24小時內的總風電消納功率進行統計,最終數值等于5032.1MWh,相應的可以計算得到總棄風3816.4MWh。

圖5 風電供熱大棚新增風電消納情況

三、風電供熱系統儲熱裝置的儲熱容量和換熱功率設計方法

顯然,農業大棚通過引入風電供熱系統可以消納一定量的風力,然而依然不可避免地存在棄風。為此,有必要為農業大棚的風電供熱系統提供儲能裝置。儲能裝置的使用可以使整套能源管理系統在不具備足夠風電消納的情況下,將部分棄風功率儲存起來,等到風電最大出力開始下降的時候,再將儲存的能量釋放出現,這樣可以大大提高整體的風電消納能力,同時也能夠全天候地供應大棚能源消耗需求。儲熱裝置的配置應當遵循實用性與經濟性的原則,因為雖然采用足夠大的儲熱裝置可以顯著降低棄風功率,然而必然伴隨著投資成本與設備運行維護成本的提高。因此,本文認為可以基于棄風功率曲線對儲熱容量進行定量求解,儲熱裝置的容量很大程度取決于風電出力較低水平下的大棚供熱需求,下面結合具體仿真進行說明[3]。

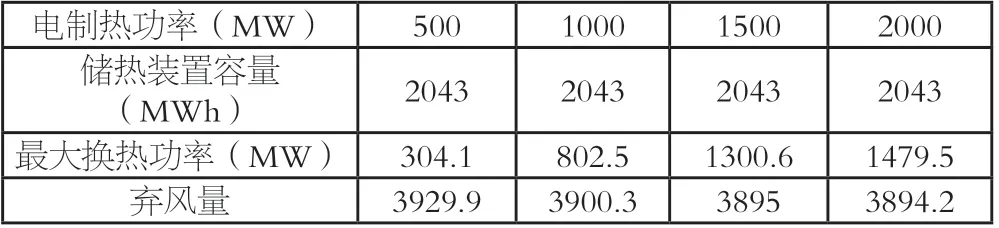

分別取不同的棄風制熱功率,求滿足最小需求的儲熱容量,及此時換熱器的最大換熱功率,如下表所示。

表2 不同制熱功率下的最小儲熱容量及換熱器最大功率

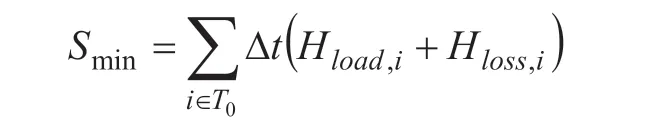

基于表中數據不難發現,在從500MW到2000MW共四種電制熱功率下,儲熱裝置容量都等于2043MWh。與此同時,在棄風量指標方面,隨著電制熱功率的提升,存在一定的降低,這一現象可以采用如下解釋:盡管電制熱功率發生改變,然而當采用相同的儲熱裝置時,在無棄風功率區間內工作狀態始終保持一致。通過仿真結果我們知道,令儲熱裝置的容量與風電供熱大棚供熱需求相同時,即為前者的最低限,那么有以下設計依據:

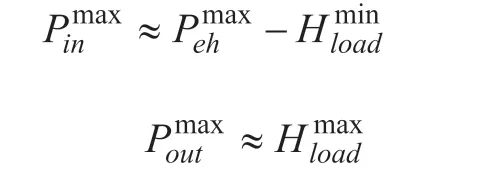

同時從上式也可以看到,儲熱系統的換熱器功率,在電制熱側的換熱器功率主要取決于電制熱功率與熱負荷需求之差,而供熱側的換熱器功率主要取決于風電供熱大棚的熱負荷,因而在進行設計時可以參照下式大致選擇換熱器功率:

四、結語

本文通過建立與求解風電大棚供熱系統的最優化模型,得出了在農業大棚中應用風電供熱技術可以在零污染的情況下一定程度解決風電消納的結論。基于最優化框架,從能源與電力利用于消耗角度論證了風電大棚供熱系統的可行性,定量分析了農業大棚風電供熱系統中儲能裝置容量與換熱器功率的設計依據。當然,本文仿真都是基于一定假設下開展的,例如假設風電場棄風量保持恒定等邊界條件,未來研究中將更加充分地考慮這些邊界條件,提高最優模型的魯棒性(Robustness)。隨著我國風電技術的不斷成熟,相信越來越多先進的儲能技術、風力發電技術將會有望引入到農業大棚的能源管理之中,為我國東北、華北地區帶來更高的風能利用效率,緩解當地火力供熱的需求,為我國碳中和、碳達峰目標的實現貢獻力量[4]。