誤診為息肉樣毛細血管瘤的牙源性皮瘺1例

馬臣臣 宋業強

1 病例資料

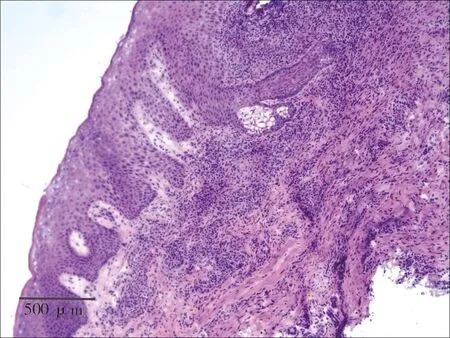

患者,男性,17歲,半年前因局部毛囊炎后,下頦部出現紅色丘疹,并逐漸增大,不伴痛癢。于山東中醫藥大學附屬醫院普外科診為“皮膚肉芽腫”,予修剪皮損、換藥治療,偶有膿血分泌物流出,后皮損可變扁平。因反復發作,診斷為“息肉樣毛細血管瘤”住院治療。查體:患者一般情況良好,各系統檢查無異常。專科檢查:下頦部紅色丘疹,色鮮紅,邊界清,活動度差,高于皮面,基底部凹陷,直徑約0.5 cm,觸之可見少量血色、淡黃色滲出,見圖1。實驗室輔助檢查未見明顯異常。手術所見:探針探及皮損內部一約1.5 cm長竇道。術中快速病理結果:(下頦部)鱗狀上皮增生覆蓋的纖維結締組織及脂肪組織呈慢性炎癥,見圖2。術后下頜部CT示:左側中切牙牙根周圍骨質破壞,局部下頜骨前緣皮質不完整,相鄰下頜前部及頜下部軟組織增厚,其內可見氣體影,局部表皮破損。考慮左側中切牙根尖周圍膿腫并骨質破壞,臨近下頜前部及頜下部軟組織炎癥可能大,見圖3。術后常規病理示:(下頦部皮膚組織)表皮鱗狀上皮增生,真皮淺層淋巴管擴張;真皮深層大量慢性炎細胞及組織細胞浸潤并肉芽組織形成,見圖4。遂修正診斷:牙源性皮瘺。

住院期間換藥治療,出院后就診于口腔醫院行多次根管治療,期間于我科換藥,可見竇道直徑縮小,基本無分泌物。20 d后隨訪,患者牙源性感染基本消退,皮瘺已完全封閉愈合,繼續隨訪中。

圖1 術前

圖2 術中快速病理

圖3 下頜CT

圖4 術后常規病理

2 討論

牙源性皮瘺的形成主要是慢性感染。牙髓感染、牙齒外傷和根折等未得到及時、系統的治療,致使發生慢性根尖周炎,一旦細菌毒力強或自身免疫力底下時,本病就會急性發作,病牙周圍組織液化并產生較多的炎癥因子向周圍釋放,沿阻力較小的組織結構擴散到牙槽骨內,再沿牙槽骨的網狀疏松骨骨髓腔擴散到達骨膜,形成無癥狀骨膜下膿腫,若治療不及時,則會突破骨膜和黏膜形成排膿通道,于口內或口外形成竇道口,其中口外竇道突破皮膚則形成瘺管[1-2]。皮損可出現在目內眥至頸部,多數發生在下頜角、頦部、鼻旁等部位,其表現多樣,可為丘疹、結節、息肉樣隆起等,并伴有破潰、流膿流血、結痂,常誤診為息肉樣毛細血管瘤、皮脂腺囊腫、皮膚癤腫、皮膚結核、基底細胞癌等疾病[3]。放射線片或CT下可見患牙根尖區域骨質破壞,病理學檢查可見慢性炎癥。

本病的治療關鍵是明確病因,積極治療原發病,大多數竇道或瘺管可隨牙源性感染的消退自行封閉愈合。慢性根尖周炎的治療是采用多次根管治療還是一次性根管治療仍存在很大分歧,而對于竇道型慢性根尖周炎,一次性根管治療減少了術后自發性疼痛和咬合疼痛,降低了繼發性根尖周感染率[4]。目前,臨床多聯合竇道通過術清除竇道內大量的病原感染物,輔以常規換藥,加快竇道閉合速度。換藥的目的是觀察創面愈合情況和引流壞死組織,但油紗填塞過程中可能留有紗布細屑,新的異物會影響愈合速度,甚至形成假性愈合,因此,換藥過程中應用碘伏、生理鹽水反復沖洗,避免異物殘留[5]。

牙源性皮瘺誤診誤治,延誤病情可導致皮膚瘢痕甚至頜面部凹陷性畸形,影響美觀。本病誤診的原因主要有以下2個方面:一是膿液可經瘺管排除,牙周壓力減小,患者牙痛癥狀不明顯;二是對本病臨床特點認識不足。息肉樣毛細血管瘤,又稱化膿性肉芽腫,皮損表現與本病相似,病理學檢查也可見炎細胞浸潤,但最主要的特征是呈分葉狀或簇狀結構的毛細血管增生,故又稱為分葉狀毛細血管瘤[6]。

本例患者提示皮膚科醫師,遇到頜面部反復感染,破潰排膿,尤其伴有牙齒疼痛時,應高度懷疑本病,詳詢病史,完善相關口腔檢查,必要時行病理學檢查。