中文歌劇創作一定要走自己的道路

樂史上對歌劇的分類大致如下,以創作的時代與風格分類,如“巴洛克歌劇”“古典時代歌劇”;以不同的題材內容分類,如“喜歌劇”“抒情歌劇”。最常用的是以語言來劃分,如“意大利語歌劇”“法語歌劇”“德語歌劇”以及20世紀才熱門的“英語歌劇”等。相對而言,依照語言劃分更加客觀和科學并能凸顯歌劇創作的實質,因為語言在歌劇中占據重要地位。語言承載歌劇中“戲劇—文學—歌詞”的角色。歌劇因為借助“語言”相比器樂作品“更能說清楚事情”,更容易表達所謂的“意思”。另一個原因是:全世界的作曲家在創作歌劇時,都遵循本民族語言的“腔詞”規律。西方拼音化語言的重音問題、連接詞的縮合、語氣和情緒等諸多語言邏輯都會反映在音樂的時長、音高、節奏、進行方向等音樂邏輯中。因此,在西方歌劇的實踐中有大段“在音高上說話”的歌唱方式,就是為了讓觀眾聽清楚歌唱家在唱什么。

故,中文歌劇也可以采用這種客觀的劃分方式。

改革開放四十多年來,尤其以2007年國家大劇院的落成以來,所謂“原創歌劇”的創作,隨著全國歌劇院的建成與GDP的增長,蓬勃發展,形勢喜人。經歷過“量”的積累,必然會有“質”的提升,必然會對歌劇本體——音樂的研究進入更深入的階段。此刻,我們不必總是忙著生產,而適時的深入總結,真正理解學習前人的創作技術和思想,反思我們碰到的難題,適應新時代的審美標準,總結過去行之有效的解決辦法,一定會對我們的創作提供重要的借鑒。

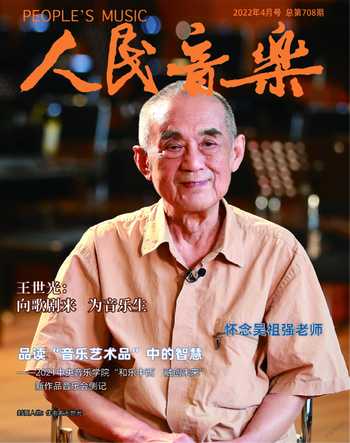

剛過朝杖之年的王世光老師,他在上世紀80年代末創作的歌劇《馬可·波羅》(編劇胡獻廷、王世光,指揮許知俊,中央歌劇院出品制作,1991年首演)一經問世,就獲得了很大的成功,引起了業界的諸多討論。首演時我還是個大學二年級的學生,今天瀏覽相關分析研究文章發現基本上還是一些報道性、描述性和情感化的分析。當我們面對王老師這樣一位經歷完整作曲家訓練、承擔歌劇院領導職位多年、在歌劇這種產業鏈上的時間相對較長、創作生產活動較為多樣化、又深深熱愛歌劇藝術的作曲家時,會發現《馬可·波羅》這部作品承載了作曲家本人極其嚴肅認真的思考。如果我們沒有深究其創作時面臨的困難與選擇,如果不能明了王老師的創作意圖,那將會是一個遺憾,一個對今天中文歌劇創作時幾乎面對的還是同樣難題卻依然沒有挑明的尷尬。

簡而言之,王世光老師希望做到的是:當代中文歌劇創作一定要走自己的道路。但這條道路怎么走?作曲家應該怎樣做才能真正推動當代中文歌劇的創作?當我看完這部歌劇的樂譜,聽了音樂以后有如下感受:

第一,作曲家要努力向西方經典歌劇學習。

第二,作曲家要處理好劇本與音樂的關系。

第三,作曲家必須深入學習中國民族民間音樂。

西方歌劇作為“他山之石”是我們對標和學習的對象。任何沒有搞清楚西方歌劇經典作品的構成原則和風格迭變的內在原因,就企圖在無根之基上蓋大樓的做法,都是徒勞的。而且這個學習必須是全面的,包含劇本創作、音樂創作、美聲演唱的特點及其多樣性乃至舞臺呈現等。這個學習必須從細節入手,從美聲各聲部半音差別所帶來的表現力細膩變化,一直到對西方歌劇承載整體的文化內涵和戲劇意識的學習。例如歌劇編劇不應僅僅為戲劇負責、為故事負責,其首要任務在于讓劇情的推進為音樂創作服務,真正做到為音樂編劇。編劇應該和作曲家聯手,結合劇情來創作主要人物詠嘆調并討論放置在音樂的哪些具體結構點上。作曲家根據情節的發展和戲劇氛圍營造的需要,如何選擇調式調性,如何使用配器手段,音樂創作中的具體動機如何結合音高組織,如何處理節奏和音程關系,如何創作形象鮮明但是情緒迥然的音樂主題,這些問題的答案都在西方經典歌劇中有各種解決的辦法。當我們研究總譜時會發現,作曲家不僅僅關照音樂,不僅僅在樂譜上書寫音符,更要細致地思考如何使用舞臺表現手段與安排人物出場,總譜上需要標注大量舞臺與戲劇表演提示性文字。這個學習一定要深入、準確,切不可一知半解。當然,作曲家深入西方經典歌劇的創作手法不是為了照搬,更不是“食古不化”“食洋不化”,而是為了創造性地用在中國人自己的、有自我獨特個性的創作中。

我們在《馬可·波羅》里看到了作曲家深入地學習西方經典歌劇和創造性借鑒的工作態度。誠實地講,這也和王世光老師獨特的個人藝術經歷有關。比如,他曾經求學于中央音樂學院作曲系,擔任過中央歌劇院的領導等。在具體創作中,王世光老師堅持用音樂表現戲劇沖突的總原則,較好地解決了“宣敘與詠嘆”之間的平衡關系。作曲家精心布局了“從說到唱,從戲劇沖突轉為音樂抒情”的每一場戲。他與劇作家聯合,精心把握“舞臺行動到音樂抒情”的分寸,整劇聽起來既有激烈的矛盾沖突,又有音樂直達內心的歌唱段落。作曲家綜合使用了“編號分段式歌劇與連續性歌劇”的手法,提供了一種適應中國觀眾“章節體”的欣賞心里習慣,又努力讓音樂(尤其是終止式處理)盡可能大范圍地連接起來,像西方經典歌劇一樣拉大、拉寬音樂的內心節奏。

在這部歌劇中王世光老師是署名編劇。這個情況的歷史原因不用細究,但作曲家深入參與歌劇劇本創作的重要性不言而喻。歷史經驗告訴我們,作曲家與編劇之間的關系越是融洽、越是互補,作品成功的可能性就越大。比如,莫扎特與達蓬特,威爾第與皮亞偉,還有“上帝給了創作歌劇的兩只手(劇本與音樂)”的瓦格納等。由于皮亞偉把自己的一生都奉獻給了威爾第,因此成就了威爾第意大利歌劇王者的歷史定位。在倆人合作的每一部歌劇創作中,威爾第多次“苛刻”提出按照音樂的需要重新設定故事內容,或者根據音樂需求“無禮、無數次”地修改歌詞時,皮亞偉都會想盡一切辦法在配合音樂的基礎上完善劇本的創作。誠然,歌劇的劇本被稱之為“腳本”,在純閱讀時宛如嚼蠟,因為歌劇劇本只有“插上音樂的翅膀,才能稱為天使”(莫扎特語)。這樣的劇本才是作為音樂的戲劇,充滿思想和巧妙戲劇構思的典范。讓文學最終轉譯為音樂,讓戲劇最終轉化為歌劇。從文學出發最終達到音樂才能企及的藝術最高點,這是歌劇創作的基本事實,也是西方經典歌劇給我們帶來的成功經驗。

如果不注重中國民族民間音樂的學習,即使對于西方經典歌劇研究得很透徹,對于創作來說仍然是不夠的。這一點對于長期受學院派教育的作曲家而言尤為重要。這是因為,中文作為象形文字與西方語言文化浸潤下的歌劇有很大的不同,任何中國作曲家都無法直接把西方歌劇創作的成功經驗直接拿過來,必須學會轉譯、消化和創造性使用。必須立足于當代中文(普通話)的語言特點,立足于中國人獨特的情感世界,妙用中國民族民間音樂元素,才能走上中文歌劇躋身世界歌劇之林。

中文歌劇在創作初期曾經大量借鑒西方歌劇手段,但由于忽視了不同語言的腔調會產生不同音樂處理的基本原則,洋腔洋調的創作時有發生,很大程度上影響了觀演關系,甚至被大眾嘲弄。但從《馬可·波羅》的創作中我們會發現,王世光老師很早就意識到這個問題,或者說是難題。作曲家在全劇的旋律寫作中,充分尊重中文四聲的規律,依字行腔,強調中文的語氣,努力使“語言邏輯和音樂邏輯”相統一。配合全劇大量使用的中國本土音樂元素,使得這部歌劇在聽覺上自然親切又符合美聲的演唱方式。

但依字行腔僅僅是第一步,就這一點而言民間藝術(如大鼓、小調和戲曲)已做得非常完善,不需要專業作曲家再去發明創造了。作為歌劇作曲家必須使用更多的音樂手段,如樂隊的有效參與,歌唱聲部相互銜接,對話的節奏律動調整,準確地塑造各個主要角色等。應該說《馬可·波羅》在西方歌劇本土化的過程中,其源自西方經典歌劇的處理方式,經過作曲家創造性的使用,值得我們今天學習。

具體來說,王世光老師對于中文四聲的變化,在旋律進行上給予了準確表達。疑問句、陳述句、感嘆句等等句式,在音樂旋律的創作上逐字逐句地精心處理音程關系和旋律走向。對于中文單音節的特點,在節奏和音程跳躍上細致入微地進行創作,為了讓唱詞符合中文表達,樂譜中經常出現各種時值,甚至是非常規的音樂組合方式,幾乎做到了說唱同體,同時又兼顧中國觀眾的欣賞習慣。

蘭賽爾(女中音)見到馬可·波羅非常緊張,兩次弱起十六分音符配合歌詞“不要臉紅,不要發慌”,兩次不同的力度處理都顯示出蘭塞爾緊張的心情,音樂的后十六分音符迅速啟動與逐漸拉寬至八分音符與四分音符,第8小節開始連續上行,弱強格進行,瞬間達到女中音的高音區bE,隨著音色的改變和音符的加密,凸顯蘭賽爾喊出自己心愛人名字的狂喜,最后再次回歸低音區的bE,顯示出角色些許的無奈(見譜例1)。蘭賽爾這個類似《阿依達》中公主安奈瑞斯(Amneris)的角色設置,作曲家賦予其較復雜的音樂樣式和突變的進行,對于女中音而言,這樣的寫法非常適合歌者利用美聲的力度、音區等方式表達人物的心情。

劇中也有很多對于少數民族音樂元素的借用,如對于蒙族音樂元素的借鑒,較好地完成了女主人公索侖的音樂形象。對于藏傳佛教六字箴言的引用,依靠低音區音塊的和聲手段和固定節奏的持續,很好地體現了神秘壓抑的氣氛(見譜例2)。

作為一個職業作曲家,王世光老師樂隊寫作能力不在話下。人聲與樂隊之間的響度關系、樂隊織體律動的調整清晰而且有效。更重要的是,作曲家非常善于用巨大的樂隊表現力,用純音樂的方式來描繪劇中的氛圍和推動故事情節的發展(見譜例3)。

譜例3中的音樂是全劇的開始。作曲家沒有為歌劇創作獨立的序曲,類似普契尼的歌劇方式直接開宗明義,很快引入男聲合唱點題,歌詞介紹馬可·波羅和忽必烈兩個主要人物。這個開始段落包含增四度與小二度音程,這兩個重要音程構成的縱向音高關系奠定了全劇一定的異域和不協和的氣氛。銅管嘹亮的號角聲和樂隊全奏體現出男主角的豪邁氣質,大開大合迅速進入劇情。

另一個令人矚目的作曲技術手段是作曲家對于和聲音高組織的嶄新創作。王老師在很大程度上突破了他那一代作曲家傳統調性調式和聲的框架,但也沒有完全采納20世紀80年代以來在中國大地興起的新音樂風格和聲語匯。作曲家以強調戲劇表現力為宗旨,在和聲上經常使用以增三和弦為代表的模糊功能進行,以大量半音疊置稠密的復雜和弦,調性移動頻繁等等技術,并在和聲連接上運用多樣化手法來豐富整體音樂的進行。需要再次強調的是,這些音樂手段都是在配合戲劇目的為主要目標下使用的,絕非為了技術而技術,而是為了強調音樂豐富表現力,強調悲劇氣氛和主人公面臨兩難選擇和巨大壓力而創作,充分體現出作曲家在使用各種技術手段的嚴肅態度。

第一幕曲7段落的和聲結構從開始就以線性思維不斷推進。開始從bE出發(注意隱藏的增三和弦)不斷半音上行體現緊張度的持續增長。到第8小節的高點后,作曲家索性疊置了B減三與前面持續過來的兩個和弦,并為下一小節較為清晰的E小調情緒轉折做好了“功能”的準備(見譜例4)。進入隨后較穩定的音樂段落,作曲家繼續暗藏線性和聲思維。這次是依靠固定音型作為核心,配合歌詞“馬克與索倫”兩個人物的名字,和聲在延留音的效果下二度交替。這些和聲手段都是為抒發人物此刻的心情而精心設計,所有的不協和音響都化為緊張度準確地參與戲劇的進行。

回想2007年11月受文化部委托,我有幸和王世光老師一起在武漢擔任第八屆中國藝術節歌劇音樂劇的評選工作。寧靜的東湖和武漢的小吃都抵不過我向王世光老師請教中文歌劇創作的迫切心情。比如,我問王老師“中文宣敘調應該怎么處理?”,王老師回答,“除了依字行腔這個基本手段,一定要小心琢磨聽話人的瞬間反應,處理好一巴掌打過去,那個挨打人的心理反應,同時樂隊必須強有力參與”。再比如,我問王老師“美聲演唱的旋律問題?”。王老師回答,“我們的作曲家把美聲寫得太窄了,其實美聲很多的表現方式還沒用發揮出來,要多聽、多學西方經典歌劇”。還比如,我問王老師,“您最近在聽什么歌劇?”王老師回答,“我最近在聽德彪西的《佩利亞斯與梅里桑德》,可惜沒有總譜”。一個月后,當我們從武漢返京,我在學校圖書館復印了一本寄給了他。

祝愿王世光老師身體健康!

祝愿中文歌劇的創作早日登上高原高峰!

郝維亞? 中央音樂學院教授

(責任編輯? 李詩原)