發(fā)酵食品健康嗎?

李瀟

近日,央視3·15晚會曝光“土坑酸菜”,引起各界對發(fā)酵食品安全的討論,有人列出了“土坑酸菜”可能存在的安全隱患。

發(fā)酵食品有著悠久的歷史,在食品市場以及我國各地家庭自制食品中,存在諸多發(fā)酵食品。這不禁讓人們思考,中國人食用已久的酸菜是否存在安全隱患?各類發(fā)酵食品健康嗎?

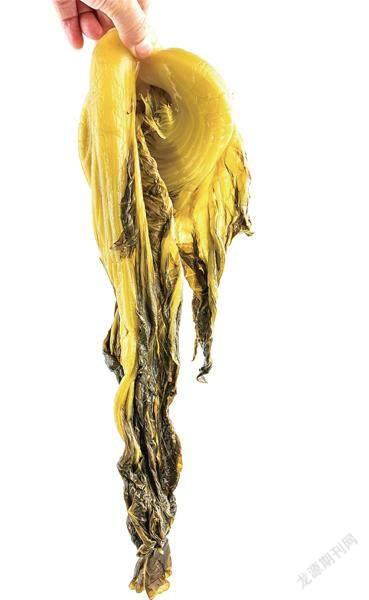

酸菜自古就有。到了現(xiàn)代,酸菜的制作方法大致可分為兩種:一種是標準化管理下的工業(yè)化生產(chǎn);一種是世代流傳的民間制作方法。“土坑酸菜”、家庭自制壇子酸菜均屬于后者。

發(fā)酵食品受到季節(jié)和環(huán)境變化的影響大,食品質量不穩(wěn)定,制作過程容易影響質量。理論上來講,“土法”腌制酸菜如果遵循制作工藝,加強衛(wèi)生管理,監(jiān)控制作環(huán)境,并不會有食品安全問題。但近年來,媒體多次曝出與酸菜相關的中毒乃至死亡的案例。如制作過程不規(guī)范,發(fā)酵食品中的亞硝酸鹽、防腐劑等成分超標就可能帶來安全隱患。

亞硝酸鹽是公認的致癌物質,長期或過量食用可能導致胃癌。通常來說,攝入0.3至0.5克亞硝酸鹽可能引發(fā)中毒。“在酸菜中,亞硝酸鹽一般在腌制的第3到7天達到最高,后面就降低了。但有的原料時間要長一點,比如大白菜腌制的酸菜,亞硝酸鹽大概15天左右是高峰。”科信食品與健康信息交流中心主任鐘凱告訴《瞭望東方周刊》。

本次央視3·15晚會曝光了酸菜加工環(huán)節(jié)的防腐劑超標問題:“在夏天,部分酸菜供應商會添加超標2-10倍的防腐劑以防止酸菜變黑變臭”,添加有“護色劑、焦亞硫酸鈉、二氧化硫”。如果制作不規(guī)范,超標防腐劑加上腐爛的蔬菜本身會產(chǎn)生的二氧化硫、硫化氫、丁二胺等有毒的揮發(fā)性有機物,則加劇安全隱患。

“發(fā)酵米面制品要特別謹慎,因為其可能導致米酵菌酸中毒。”鐘凱特別提醒。米酵菌酸毒性強、耐高溫,常見于發(fā)酵的玉米面制品、糯米面湯圓、吊漿粑等食物中。研究發(fā)現(xiàn),米酵菌酸中毒致死率超過40%。2018-2020年間,廣東省因食用河粉類食品引起米酵菌酸中毒的21人中,有9人死亡。居民食用發(fā)酵食品后如出現(xiàn)胸悶、呼吸困難、惡心、嘔吐、頭暈、心悸等不良反應,需高度警惕,即刻就醫(yī)。

近年來,微生物學和發(fā)酵工程技術的進步為我國發(fā)酵食品提供了更多可能的發(fā)展路徑,技術應用可降低發(fā)酵周期并提升質量控制。

“發(fā)酵食品總體上是低風險的,發(fā)酵菌群是一種保護機制。”鐘凱表示。《周禮·天官·醢人》中記載:“饋食之豆,其實葵菹”,“菹”表示腌菜。古人通過腌制酸菜,延長蔬菜的保存時間。腌制完成后,隨吃隨取,可作為主菜或配料、小菜,很是方便。

至今,中國民間仍流傳自制酸菜的傳統(tǒng)技藝,居民取材于地,按照流傳的“土法”發(fā)酵腌制。這讓人們擔心家庭自制酸菜的安全性。“中毒概率非常低,因為很多人腌好后還要清洗,亞硝酸鹽很容易溶解于水。”鐘凱表示。在自制酸菜過程中,居民除了要把蔬菜多腌制些時日以避開亞硝酸鹽高峰,還不能遺漏了清洗環(huán)節(jié)。在市場采購時,居民應去正規(guī)渠道購買,選擇包裝上印有SC食品生產(chǎn)許可證以及生產(chǎn)日期、保質期、廠名、廠址的產(chǎn)品。

在我們的日常生活中,還有其他不少常見的發(fā)酵食品,如酸奶、酒釀、醬油、食醋、豆豉、腐乳、啤酒、葡萄酒。其中,酸奶、醋、醬油等產(chǎn)品的工業(yè)化程度較高,加工技術較為成熟。另有豆豉、腐乳等工業(yè)化程度較低的發(fā)酵食品。但從食品安全標準來看,無論是通過工業(yè)化生產(chǎn)還是“土法”制作,衡量標準是一樣的,“土法”制作并不一定意味著質量不佳。

以質量達標的泡菜為例,其含有大量的膳食纖維和植物酵素,人們食用泡菜可以去油、提神、改善食欲和消化功能,幫助人體吸收鐵等元素。譬如,酸白菜、酸黃瓜等蔬菜在發(fā)酵過程中會產(chǎn)生對人體健康有益的益生菌,從而促進消化系統(tǒng)的正常運轉。諸多研究還顯示,泡菜可以降低肥胖、糖尿病、炎癥、高膽固醇血癥和癌癥的風險,有助于激活免疫系統(tǒng),可以適量食用。

“從營養(yǎng)健康的角度還是不建議多吃。”鐘凱建議。如食用過多加鹽腌制的食品,會損害人體健康。三高患者和心血管功能較弱的老人,需謹慎食用高鹽酸菜,否則會導致病情加重;孕婦以及腎病等患者應少食酸菜。《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》顯示,我國人均每日烹調用鹽9.3克,與每日5克的推薦量仍有較大差距。居民需進一步控鹽。

發(fā)酵食品受生產(chǎn)環(huán)境影響大,需要一定發(fā)酵周期,且存在食品安全隱患。以我國泡菜行業(yè)生產(chǎn)模式來看,行業(yè)期待更大范圍的生產(chǎn)升級與管理革新,以鞭笞產(chǎn)業(yè)向健康而高效的方向發(fā)展。

在全球范圍內,傳統(tǒng)的發(fā)酵食品工業(yè)化程度總體不高。與發(fā)達國家相比,我國蔬菜產(chǎn)品中的初加工產(chǎn)品較多,其中發(fā)酵加工的腌制蔬菜占比較大。酸菜加工集中度低,各地均有從農(nóng)戶經(jīng)營、小作坊式生產(chǎn)方采購,質量不一,這導致行業(yè)很難從源頭上控制質量。

“土坑酸菜”曝光后,各級相關部門介入。實際上,近年來,遼寧等省份以及本次涉事企業(yè)所在地湖南華容縣都曾開展過腌制酸菜的專項整治。盡管如此,某些“土坑酸菜”依然暴露基本的衛(wèi)生問題,小作坊式生產(chǎn)亟待規(guī)范,安全、衛(wèi)生的食品制作意識仍需在村鎮(zhèn)普及深入。

涉事企業(yè)將“標準化池子”腌制酸菜銷往海外,將“土坑酸菜”銷往國內。中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認為,“雙標”的根本原因在于企業(yè)違法成本太低。

從工業(yè)化生產(chǎn)來看,四川某老壇酸菜生產(chǎn)企業(yè)公開信息顯示,其成熟的泡菜加工技術含有各項食品安全指標,包括從原輔料預處理、入庫鹽漬、入壇泡制發(fā)酵、取出檢驗到抽檢、銷售等15道流程,其中有3道檢驗工序。

鐘凱認為,最大的挑戰(zhàn)是成本。“我們在老家買村民自制的酸菜,差不多只要三塊錢一斤,貴的時候也就四五塊一斤。”來自江西的劉女士告訴《瞭望東方周刊》。有媒體近日走訪了現(xiàn)代化酸菜制作工廠,搜索其電商平臺售價,價格是“土法”制作酸菜的三到五倍。

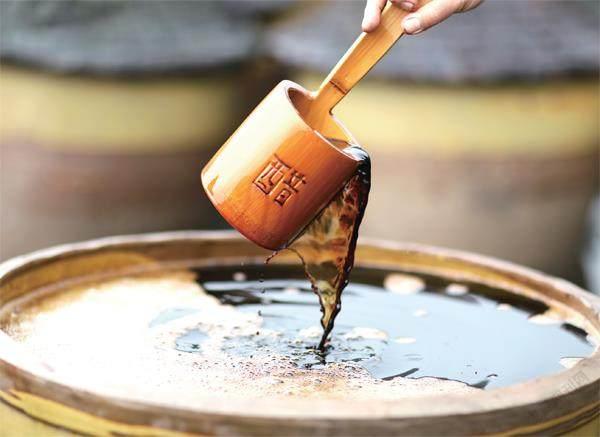

2021年8月26日,赤水市一家醋廠,工人展示釀好的曬醋

近年來,微生物學和發(fā)酵工程技術的進步為我國發(fā)酵食品提供了更多可能的發(fā)展路徑,技術應用可降低發(fā)酵周期并提升質量控制。諸多試驗顯示,人工接種發(fā)酵法可以提供更可控的發(fā)酵條件,明顯地降低泡菜中亞硝酸鹽的含量占比、縮短發(fā)酵周期。

“用工業(yè)化的發(fā)酵工程全面替代傳統(tǒng)發(fā)酵,目前來看技術還不夠成熟,成本控制也有挑戰(zhàn)。因為不同菜的發(fā)酵條件、發(fā)酵進程不一樣,菌群也有所不同,最終產(chǎn)品風味各異。”鐘凱認為。

在上世紀90年代,韓國泡菜已經(jīng)實現(xiàn)了流水線生產(chǎn),形成了農(nóng)產(chǎn)品種植、泡菜生產(chǎn)、防腐與貯存、運輸、銷售和服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈。如今,美國權威健康雜志《健康》將韓國泡菜列為世界五大健康食品之一。這些發(fā)展與韓國重視泡菜的科技研發(fā)分不開。為降低泡菜中的健康隱患、提升營養(yǎng)價值,韓國投入大量研發(fā),例如對泡菜中接種微生物的種類和發(fā)酵控制進行研究,用乳酸菌發(fā)酵進行質量控制,加快發(fā)酵速度;韓國的大學中設有泡菜食品科學相關專業(yè),可為行業(yè)不斷提供人才。

腌制食品的自然發(fā)酵法在我國民間流傳了幾千年,凝聚了民間智慧與經(jīng)驗,現(xiàn)代技術的融入正在給技藝傳承與革新帶來更多可能。在我國,一些領先企業(yè)已實現(xiàn)了規(guī)模化的發(fā)酵蔬菜生產(chǎn)。“時代在發(fā)展,規(guī)模化、專業(yè)化、標準化、機械自動化是提升品質、控制成本和降低管理風險的必然選擇。堅持傳承傳統(tǒng)文化、傳統(tǒng)技藝和擁抱現(xiàn)代工藝技術并不矛盾。”鐘凱表示。