工業集聚對城市群環境效率的空間效應研究

□蘭梓睿

一、引言

改革開放以來,伴隨著新型工業化和城鎮化的不斷推進,我國工業依托于京津冀、長三角、珠三角城市群等經濟發達地區持續發展壯大,形成一批集聚程度顯著的工業集聚帶。然而,工業集聚在提升產業效率、發揮規模經濟等正向作用的同時,也產生日益嚴重的環境負外部性。例如:京津冀城市群等區域多次發生重度霧霾天氣。理論上,工業集聚是降低環境質量的重要影響因素,工業集聚將對生態環境造成污染,但是工業集聚也將通過馬歇爾和雅各布斯外部性方式對節能減排產生推動作用,提升區域環境質量,如地方政府對工業園區企業實施統一有效的環境規制政策,將產生環境治理的規模效應。因此,重新審視工業集聚與環境污染兩者之間的關系,探析工業集聚空間溢出效應的作用機制,對于實現我國區域高質量經濟發展和綠色發展具有深刻意義。

近年來,國內外關于產業集聚與環境污染關系的研究主要有三種觀點。一種觀點認為產業在空間上的集聚與規模擴張將加劇區域生態環境的惡化,對環境質量的改善會產生負外部性。如Verhoef 和Nijkamp(2002)基于歐洲城市面板數據,建立一般空間均衡模型驗證產業集聚對歐洲城市的空氣質量會產生負向效應。張可和汪東芳(2014)基于中國283 個地級及以上城市面板數據,構建空間聯立方程模型,對我國經濟集聚與環境污染相互作用進行研究,發現經濟集聚不利于環境質量的改善。王兵和聶欣(2016)結合我國開發區工業企業數據,采用準自然實驗方法發現短期時間內產業集聚對周邊水環境會產生負向影響,不利于水環境質量的改善。另一種觀點認為產業集聚將促進環保技術革新,降低區域環境治理成本,對環境質量的改善產生正外部性。如Lanjouw 和Mody(1996)研究發現產業集聚將產生環境治理的規模經濟,提升環境治理效率。陸銘和馮皓(2014)采用中國省級行政區面板數據研究經濟集聚與工業污染排放強度關系,發現經濟集聚對單位GDP 工業污染排放強度的下降產生明顯的促進作用。韓峰和謝銳(2017)通過構建空間面板模型發現生產性服務業集聚有助于城市碳排放的減少。徐盈之和劉琦(2018)采用中國大陸30 個省份(未包括西藏)面板數據,基于空間計量模型,對產業集聚對霧霾污染的影響機制進行研究,發現產業集聚規模越大,集聚能力就越強,對霧霾污染的阻力作用也越大。還有學者認為產業集聚對環境質量的影響存在不確定性或是非線性關系,當產業集聚規模較小、集聚能力較弱,對環境質量的改善存在阻礙效應,隨著產業規模的擴大、集聚能力的提升,將促進區域環境質量改善,降低環境污染程度。

縱觀現有文獻,其主要存在以下不足:一是指標選擇問題。大多數研究基本上都是選取單一污染排放指標代表環境污染水平,而且以中國省級行政區域面板數據為考察范圍,樣本量較小,容易產生環境污染水平的測量偏差;二是沒有考慮區域差異性問題。各區域資源稟賦、經濟發展條件以及地理區域優勢不同,不同區域的產業集聚對環境質量改善的作用就不同,忽視上述問題容易產生估計結果的不準確;三是忽略空間溢出效應的研究。雖然少數文獻基于空間計量模型進行此問題的實證研究。但對空間計量模型的選取缺乏規范性。針對上述問題,本文以我國2006—2019 年京津冀、長三角和珠三角城市群面板數據為樣本,構建空間自相關和空間面板杜賓模型,對工業集聚與城市群環境效率的影響機制和空間效應進行研究,并提出一些對策建議。

二、模型構建

(一)空間自相關模型

空間自相關模型一般用來檢驗某一經濟活動的空間依賴性,包括局部空間自相關與全局空間自相關兩類。全局空間自相關模型主要用來觀測在考察空間內某一經濟活動在區域中整體的差異程度與關聯性,揭示某一經濟活動的空間集聚程度;局部空間自相關模型主要用來檢驗被考察空間內的每個區域與周邊區域的空間關聯性與差異情況,反映局部區域的空間變化差異。本文采用全局Moran’I 指數模型檢驗三大城市群中不同城市的環境效率是否保持空間相關性。具體公式如下:

本文采用Moran 散點圖分析三大城市群內各城市環境效率的空間差異程度。散點圖將被劃分為四個象限,第一象限為高高(HH)集聚模式,表示被考察城市與周邊城市的環境效率都較高;第二象限為低高(LH)集聚模式,表示被考察城市的環境效率較低,但周邊城市環境效率較高;第三象限為低低(LL)集聚模式,表示被考察城市與周邊城市的環境效率都較低;第四象限為高低(HL)集聚模式,表示被考察城市的環境效率較高,但是周邊城市的環境效率較低。

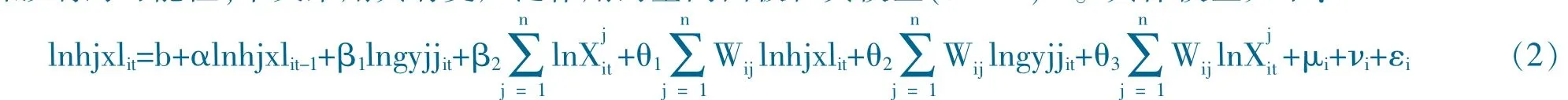

(二)空間面板計量模型

空間面板計量模型將觀測區域的地理區位特征作為非時變的空間關系納入計量模型,不僅可以解釋觀測區域自身的屬性特征,也對其空間溢出效應做了量化分析。鑒于工業集聚對城市群環境效率產生空間溢出影響的可能性,本文采用具有更廣泛作用的空間面板杜賓模型(SPDM)。具體模型如下:

公式(2)中,hjxl表示第i 個城市第t 年的環境效率;為了避免模型設定的誤差,引入滯后項hjxl;gyjj表示第i 個城市第t 年的工業集聚程度;X 表示控制標量集合;W 表示空間權重矩陣;b 表示常數項;α 表示滯后項系數;β 表示解釋變量系數;θ 表示空間滯后系數,解釋了各變量之間的空間關聯程度;μ 和ν 分別表示空間與時間效應;ε 表示隨機擾動項。

(三)空間效應分析模型

空間效應分析模型將空間面板杜賓模型估計出來的系數通過偏微分的數學方法分解為直接與間接效應。利用直接效應指數可以分析解釋變量對被考察區域自身的影響;間接效應指數又叫空間溢出效應指數,代表解釋變量對被考察區域周邊地區的影響。利用LeSage 和Pace 的研究成果,可以將空間面板杜賓模型轉化成以下公式:

公式(3)中,Y 表示k×1 維被解釋變量的向量;m 為常數項;I為k×1 維向量,其中向量元素均為1;X′表示k×1 維的解釋變量矩陣;δ 表示被解釋變量的空間自相關系數;λ 表示解釋變量的系數;π 表示誤差項。

求解公式(3)中的被解釋變量Y 的期望值,并對第m 項解釋變量進行偏微分計算,得到以下公式:

公式(4)右邊矩陣對角線上的元素平均值λ為直接效應指數,表明被考察區域第m 項解釋變量對被解釋變量的產出彈性;非對角線上的元素平均值表示間接效應指數,空間總效應指數為直接與間接效應指數的和。

三、變量選擇與數據來源

(一)城市環境效率(hjxl)

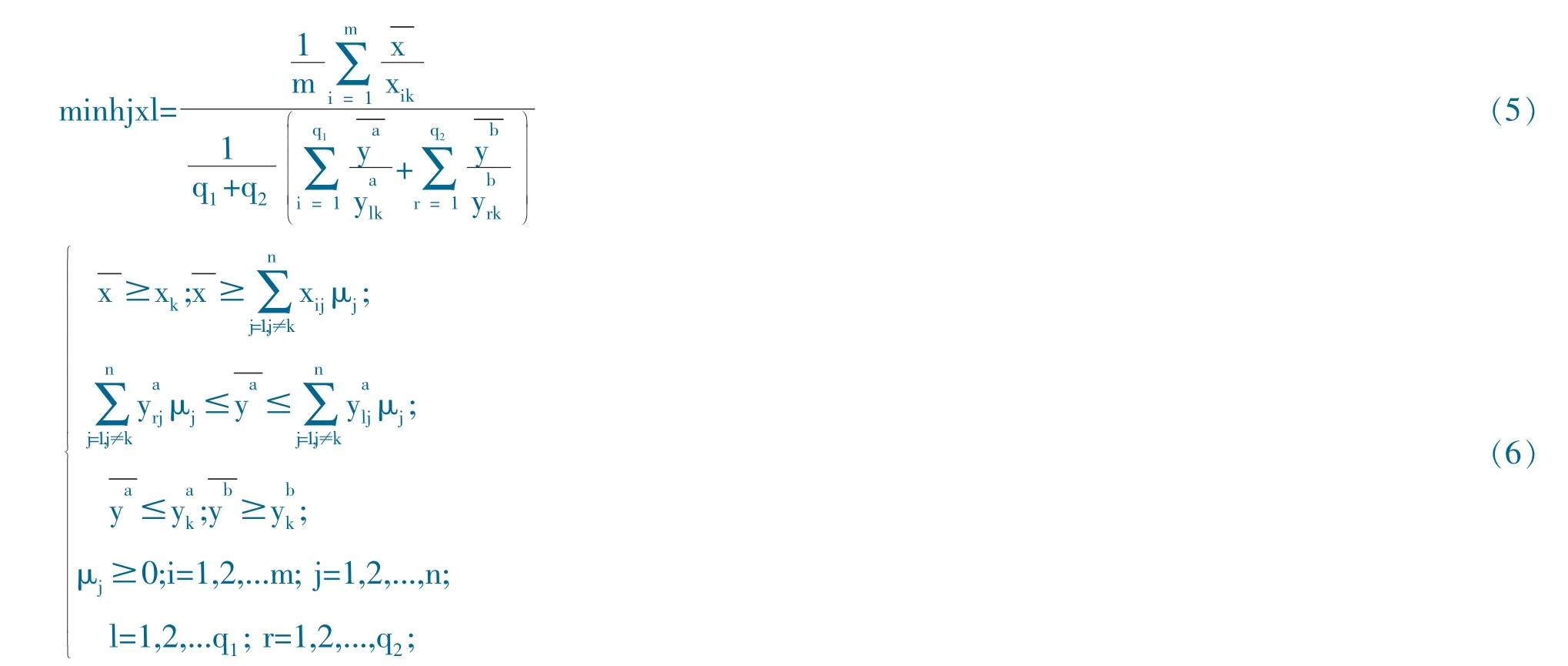

本文采用由學者Tone提出的非期望產出的超效率SBM 模型對城市環境效率進行測算,該模型將超效率模型與傳統SBM 模型相結合,將非期望產出納入新模型中,避免了有效決策單元信息的不完全性。計算公式如下:

公式中,假設評價單元有n 個,每個評價單元包括投入量、期望產出以及非期望產出,分別由m、q和q表示,相對應的投入量矩陣、期望產出矩陣和非期望產出矩陣的元素分別由x、y和y表示。其中:投入量為勞動力、資本和能源消耗量,期望產出為各城市GDP,非期望產出分別是各城市的二氧化碳排放量、工業粉塵排放量以及工業廢水排放量。

(二)工業集聚程度(gyjj)

區位熵指數一般用來測算某一產業在一定區域中的相對集聚程度,可以較準確地分析某一產業的區域規模差異以及地理要素在空間范圍內的分布特征,被學者們廣泛應用。本文采用區位熵指數對各城市工業集聚程度進行測算,其計算公式如下:

公式中,i 和j 分別表示城市和工業行業,G代表i 城市的工業行業j 的工業總產值。

(三)控制變量

經濟發展水平(jjfz):用各城市人均地區生產總值表示;產業結構(cyjg):用各城市的工業總產值與地區生產總值的比重表示;城市化水平(csh):用各城市非農業人口數量與城市人口總量的比重表示;對外開放程度(dwkf):用各城市進出口總額與地區生產總值的比重表示;環境規制(hjgz):用各城市環境治理投資完成額與地區生產總值的比重表示。

人力資本(rlzb):本文采用李成友等學者的計算方法,測算各城市人力資本,計算公式如下:

公式中,P、M、H 和U 分別表示各城市6 歲以上人口中小學、初中、高中以及大專以上受教育程度的居民比重,各階段受教育程度居民的平均受教育時間分別為6 年、9 年、12 年和16 年,其中半文盲、文盲居民受教育時間為0 年。

本文選擇三大城市群作為研究對象,其中京津冀城市群、長三角城市群和珠三角城市群的城市數量分別為13 個、26 個和9 個。原始數據來源于各年份的《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國工業統計年鑒》和《中國區域經濟統計年鑒》等。

四、實證結果分析

(一)空間自相關分析

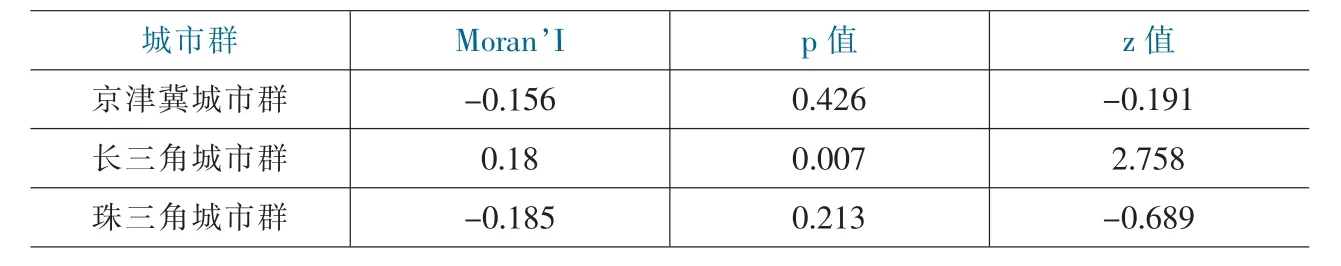

本文利用全局Moran’I 指數對2006—2019 年三大城市群環境效率指數平均值的空間自相關性進行檢驗,如表1。結果顯示,長三角城市群的空間自相關檢驗Moran’I 指數為正,且通過1%的顯著性檢驗,說明長三角城市群環境效率指數的空間集聚和依賴程度較為顯著,即城市群中相鄰城市環境質量的改善將促進本市環境效率的提高。京津冀和珠三角城市群的Moran’I 指數較為顯著且為負數,表明兩大城市群環境效率指數的集聚和依賴程度較低,空間分布存在隨機性。由此可見,京津冀和珠三角城市群各城市改善環境質量的合作性較弱,空間關聯性不強,環境效率指數的空間溢出效應不顯著。三大城市群環境效率指數空間自相關性的差異說明需要從空間溢出效應角度進行更深入的研究。

表1 2006-2019 年城市群環境效率指數均值的全局自相關檢驗

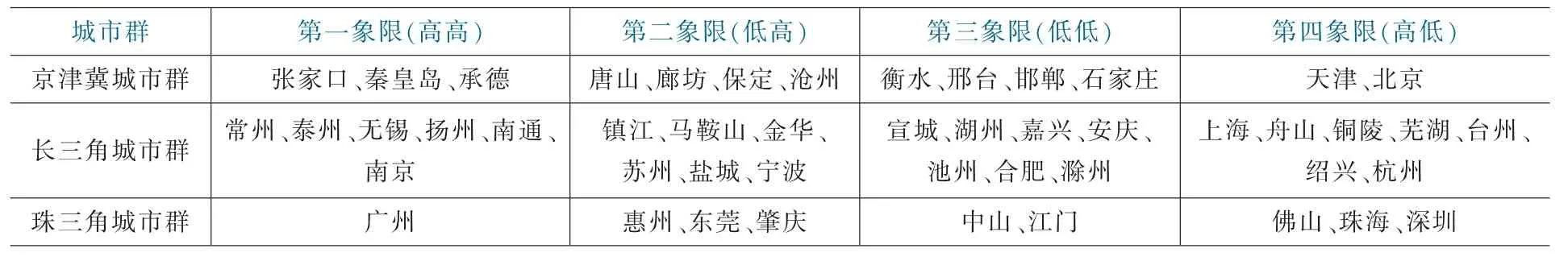

利用Moran’I 指數散點圖對2006—2019 年三大城市群環境效率指數平均值的空間關聯性進行分析,見表2。位于第一象限城市的環境效率指數較高,且鄰近城市環境質量也較高,屬于高高正相關的集聚狀態,空間差異性較小;位于第二象限城市的環境效率指數較低,但鄰近城市環境質量較高,屬于低高負相關的空間依賴狀態,空間差異性較大;位于第三象限城市的環境效率指數不理想,且周邊城市環境質量也較低,屬于低低正相關的空間集聚類型;第四象限城市的環境效率較高,但周邊城市環境效率較低,具有顯著性的差異,屬于高低負相關的集聚類型。京津冀城市群中位于第四象限的城市只有2 個,分別為天津和北京,其他象限城市數量為3~4 個;長三角城市群中位于第一、二象限城市有6 個,位于第三、四象限城市均為7 個;珠三角城市群中位于第一象限城市只有1 個廣州,其余象限城市數量為2~3 個。其中,天津、北京、上海、杭州、南京、廣州等重要核心城市環境效率指數較高,環境投資較大,環境規制政策較完備,城市環境質量不斷提高并推動城市群生態環境水平整體改善。但上述城市中只有廣州和南京屬于第一象限的高高集聚類型,其余城市均屬于第四象限的高低集聚狀態,說明其環境協同效應尚未發揮出來,生態環境改善的示范帶動作用不明顯,存在區域空間差異化不斷拉大的潛在風險。合肥作為安徽省會城市,也是長三角城市群中的重要核心城市,經濟發展水平較高,但城市環境效率指數較低,屬于第三象限的低低集聚類型,可能在于合肥自然資源優勢較明顯,城市環境質量的改善主要依賴于生態環境資源優勢,忽略了工業集聚過程中廢水、廢氣以及固體廢棄物等環境污染物的減量。

表2 三大城市群環境效率指數的局部自相關分布

(二)模型識別與擬合結果

在構建空間面板計量模型時,需要進行Hausman 檢驗進一步判斷模型的具體形式。表3 給出了檢驗結果,三大城市群的Hausman 統計量均通過了1%的顯著性檢驗,分別為23.890、56.266 和31.215,應選擇固定效應模型。再者,Wald_Spatial lag 和LR_Spatial lag 檢驗的結果均在1%顯著水平下通過檢驗,表明SPDM 模型不能進一步簡化成SPLM 和SPEM 模型,SPDM 是最優選擇。因此,本文采用SPDM 的固定效應模型進行分析,估計結果見表4。

表3 模型識別檢驗結果

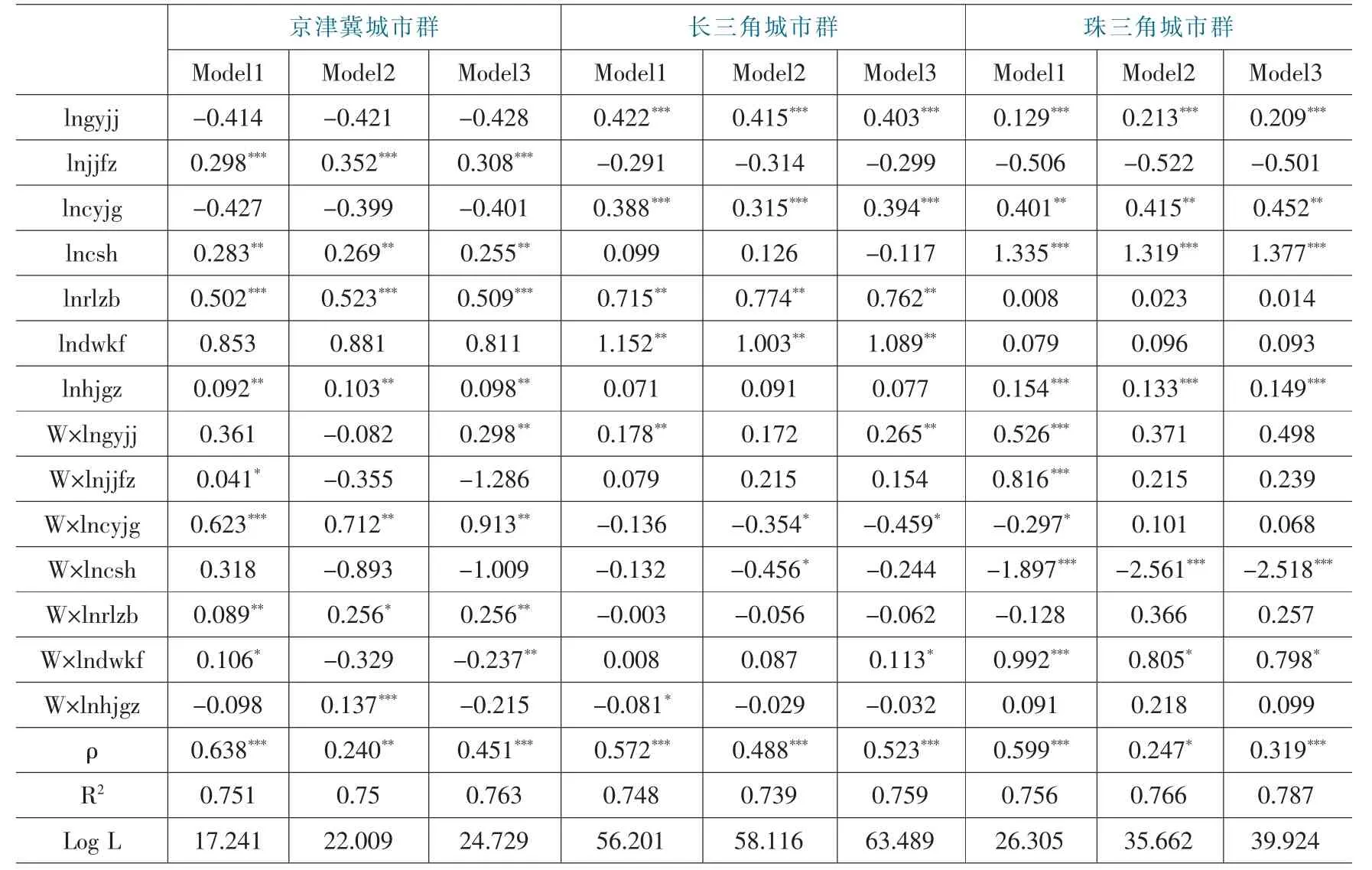

表4 中模型1、2、3 分別表示SPDM 模型空間固定效應、時間固定效應和時空雙重固定效應,從三種效應檢驗結果可以看出,時空雙重固定效應模型(模型3)的擬合優度(R)以及對數似然值(Log L)要優于其他兩種效應模型,因此,下文將采用時空雙重固定效應SPDM 模型的估計結果進行具體分析。模型3 的估計結果顯示,三大城市群的城市環境效率指數的空間滯后項估計系數ρ 值在1%的水平下顯著,且為正數,表明城市群環境質量的改善在空間上具有顯著的正向空間溢出效應,對周邊城市環境質量的提高具有明顯的示范促進作用。由于估計結果中存在空間滯后項,因此需要進一步分析自變量的邊際效應,即將時空雙重固定效應SPDM 模型的空間溢出效應分解為總效應、直接效應和間接效應。

表4 空間面板杜賓模型不同估計方法的結果

(三)空間效應分解

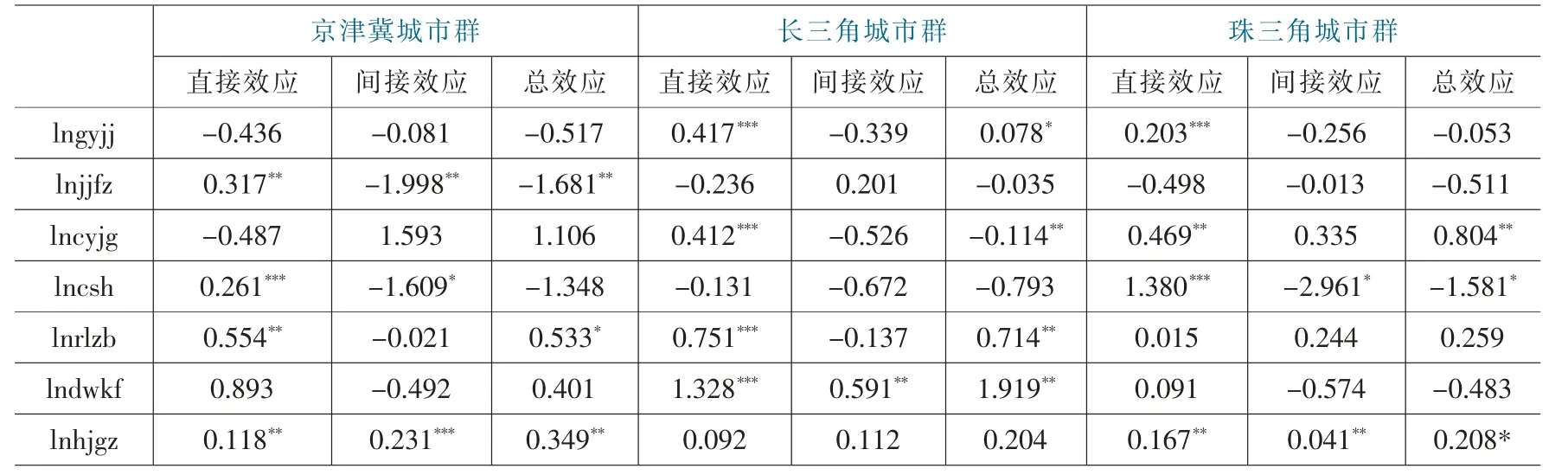

表5 中的直接效應表示各解釋變量對三大城市群中本地環境效率的影響,間接效應表示各解釋變量對城市群鄰近城市環境效率的影響,總效應表示各解釋變量對總體環境效率的影響。分解結果顯示,工業集聚對城市群環境效率在空間上的影響及作用機制存在差異性。京津冀城市群工業集聚的直接效應和間接效應均沒有通過顯著性檢驗,其原因是城市群內部發展不平衡,工業集聚程度較高的特征主要集中在北京和天津兩大重要核心城市,兩個城市環境效率水平同樣較高,其他城市與之相差較大,在空間上很難形成集聚和依賴效應,對城市群環境質量改善的影響不顯著。長三角和珠三角城市群工業集聚的直接效應系數為0.417 和0.203,并通過了1%的顯著性檢驗,間接效應系數為-0.339 和-0.256,但未通過顯著性檢驗,表明城市群工業集聚程度越高,對城市環境效率的提高影響就越明顯,對周邊城市影響則不顯著。其原因在于長三角和珠三角城市群工業集聚程度較高,形成規模經濟,對工業生產排放的污染物可以集中處理,降低了城市群環境治理成本。但由于工業聚集程度較高的特征只集中城市群重要核心城市,城市群外圍城市工業集聚水平相對較低,城市群工業集聚對周邊城市環境效率的提高缺乏輻射帶動性。長三角城市群中南京、上海、杭州等重要核心城市的工業集聚水平始終較高,常州、南通等城市工業聚集水平逐步提升,城市群內部形成工業規模效應,環保技術創新發展,節能減排成本降低,促進城市群環境質量的改善,在空間上呈現出顯著的依賴性和集聚性,屬于高高正相關的空間集聚狀態。珠三角城市群中深圳和珠海工業集聚程度顯著提升,但廣州作為城市群重要核心城市工業集聚水平卻出現下降的趨勢,東莞、中山、惠州等其他城市工業集聚程度相對較低,工業集聚對城市群環境效率的影響范圍相對較小,在空間上溢出效應不顯著,導致珠三角城市環境效率的空間集聚性不明顯,差異性較大。

表5 時空固定效應SPDM 模型的空間效應分解

其他控制變量對三大城市群環境效率的影響也存在差異性。第一,經濟發展水平因素對京津冀城市群環境效率的直接和間接效應均通過了1%的顯著性檢驗,表明京津冀城市群經濟發展水平越高,對本地城市環境質量的改善具有顯著的正向促進作用,而對周邊城市環境效率的提升具有顯著的負向作用。對長三角和珠三角城市群而言,經濟發展水平因素對城市環境效率的影響很小,即經濟發展水平與城市群環境質量的改善沒有明顯的相關性。第二,產業結構因素對京津冀城市群環境效率的影響沒有通過顯著性檢驗,在于京津冀城市群產業結構不合理,工業占比較高,不利于城市群環境質量的改善。而長三角和珠三角城市群的產業結構因素表現出顯著的直接效應,對城市群環境效率的提升具有顯著的推動作用。第三,城市化水平因素對京津冀和珠三角城市群本地城市環境效率的提升具有顯著的正向影響,對鄰近城市環境效率存在明顯的負向影響,對長三角城市環境效率的直接和間接效應均沒有通過顯著性檢驗。第四,人力資本因素對京津冀和長三角城市群本地城市環境效率的提升具有顯著正向作用,對周邊城市環境質量的影響并不顯著,表明城市群內部教育水平的提升有助于本地城市環境質量的改善,對鄰近城市并沒有顯著的空間溢出效應。人力資本因素對珠三角城市群環境效率的直接和間接效應均不顯著。第五,對外開放水平因素對長三角城市群環境效率的提升在直接和間接效應都存在顯著的正向促進作用,說明城市群對外開放程度越高,就越有利于工業環保技術的引進,降低工業污染物的排放,提高工業能耗利用率,從而促進本地城市以及周邊城市環境質量的改善。對京津冀和珠三角城市群而言,對外開放因素的直接和間接效應均未通過顯著性檢驗。第六,環境規制因素對京津冀和珠三角城市群環境效率產生顯著的直接與間接效應,表明京津冀和珠三角城市群環境規制政策協同效應顯著,對城市群環境質量的改善產生明顯的促進作用,且對周邊城市環境效率的提高產生顯著的溢出效應。而環境規制因素對長三角城市環境效率的直接和間接效應均未通過顯著性檢驗,在于長三角城市群地跨三個行政區域,環境規制政策各不相同,協同效應較弱,對城市群本地城市及周邊城市環境效率提升的影響較弱。

五、研究結論與對策建議

(一)研究結論

本文以我國2006—2019 年京津冀、長三角和珠三角城市群面板數據為樣本,對三大城市群環境效率水平空間自相關檢驗的基礎上,采用空間面板杜賓模型實證分析了工業集聚對城市群環境效率的作用機制和空間效應。實證結果表明:(1)三大城市群環境效率在空間上均表現出一定集聚性,但集聚模式具有差異,其中長三角城市群環境效率的空間集聚性具有顯著性;(2)工業集聚對城市群環境效率在空間上的影響具有顯著的差異性,存在空間溢出效應但不顯著,其中長三角和珠三角城市群工業集聚發展對城市群本地城市環境效率的提升具有明顯的促進作用,對周邊城市環境效率的影響不顯著,京津冀城市群工業集聚對本地和周邊城市環境效率的影響均不顯著;(3)由于三大城市群的發展基礎與經濟條件不同,經濟發展水平、產業結構、城市化水平、人力資本、對外開放和環境規制等影響因素對城市群環境效率的作用機制和影響程度存在較大差異性。

(二)對策建議

1.以綠色創新為支撐提升城市群發展質量。由于工業集聚對城市群環境效率在空間上具有顯著的影響,在當前的工業集聚布局下,要以綠色發展和可持續發展為原則推動工業集聚轉變發展模式,由綠色創新因素驅動逐步替代要素驅動的發展方式,通過調整城市群產業結構、優化工業集聚規模以及發揮區域間節能減排協同效應等方式,實現工業集聚對城市群環境質量改善的正向促進作用。將創新驅動與城市群工業集聚區域的環境治理結合起來,不斷提升城市群綠色創新能力,改善城市群的環境質量,實現城市群高質量發展。

2.加強城市群工業集聚區域的環境規制和監管。進一步提升工業集聚區域企業的進入標準,完善企業綠色發展的動態審核機制,實時監管各工業集聚區域企業的污染排放數據,倒逼企業提高綠色生產率和更新節能減排技術,倡導清潔生產以及工業集聚區域發展循環經濟,降低工業集聚對城市群環境質量改善的負向作用。

3.發揮優勢、補齊短板,縮短城市群發展差距,實現區域整體協調。遵循城市群健康、科學、綠色發展的歷史規律,發揮三大城市群各自發展優勢,探尋各具特色的綠色發展模式和高質量經濟增長路徑,加強城市群對周邊城市的空間溢出效應,實現區域經濟增長與綠色發展協調統一。此外,需要注重優化城市群產業結構、適度提升城市對外開放程度以及加快引進專業技術人才等方式實現城市群高質量發展。