葡聚糖硫酸鈉誘導不同性別潰瘍性結腸炎小鼠模型的比較

張琳珮,陸洪艷,史雯雪,蔣霞

廣西醫科大學第一附屬醫院,廣西 南寧 530021

潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)屬于炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)的一種,是一種非特異性腸道炎癥性疾病,其病程長,病情輕重不等,是近年來發病率逐漸升高且難以治愈的疾病之一[1]。基礎研究中建立符合疾病發展特點的動物模型至關重要,在現有的復制UC 動物模型的基礎研究中,探討較多的是實驗動物的種屬、周齡、模型制作方法等[2-5],但尚未見有討論3%葡聚糖硫酸鈉(dextran sulfate sodium,DSS)溶液誘導UC動物模型性別差異的研究。本實驗通過給雌性、雄性C57BL/6J 小鼠自由飲用3% DSS 溶液復制UC 動物模型,分析不同性別小鼠UC 模型的疾病活動指數(disease activity index,DAI),病死率,成模率,結腸長度,脾臟系數,結腸病理變化,來探討性別差異對UC 模型的影響。

1 材料與方法

1.1 藥物與試劑

葡聚糖硫酸鈉(相對分子質量為35 000~50 000,美國MP),批號:S4140;糞便隱血定性檢測試劑盒(鄰聯甲苯胺法,北京雷根),批號:TC0511;HE 染液套裝(武漢賽維爾),貨號:G1003。

1.2 儀器

L204 電子天平(上海梅特勒托利多);Milli-Q A10 超純水系統(美國Millipore);VORTEX GENIUS 3型渦旋振蕩儀(德 國IKA);Thermo Scientific SL 8R 型高速冷凍離心機(美國Thermo Fisher);生物倒置相差顯微鏡(日本奧林巴斯);脫水機(DIAPATH);包埋機(武漢俊杰);病理切片機(上海徠卡)。

1.3 動物

雌性、雄性C57BL/6J 小鼠,SPF 級,6-8 周齡,體質量18~22 g,SPF 級,由廣西醫科大學動物實驗中心提供[實驗室許可證號:SYXK(桂)2020-0004]。

1.4 方法

1.4.1 使用3% DSS 溶液誘導UC 動物模型 健康雌性、雄性C57BL/6J 小鼠24 只,隨機分為雌性對照組、雄性對照組、雌性DSS 組和雄性DSS 組,每組6 只。適應性喂養1 周后,雌性、雄性對照組正常供給飼料、飲水,雌性、雄性DSS 組給予正常飲食+3% DSS 溶液造模自由飲用7 d 進行造模[6]。

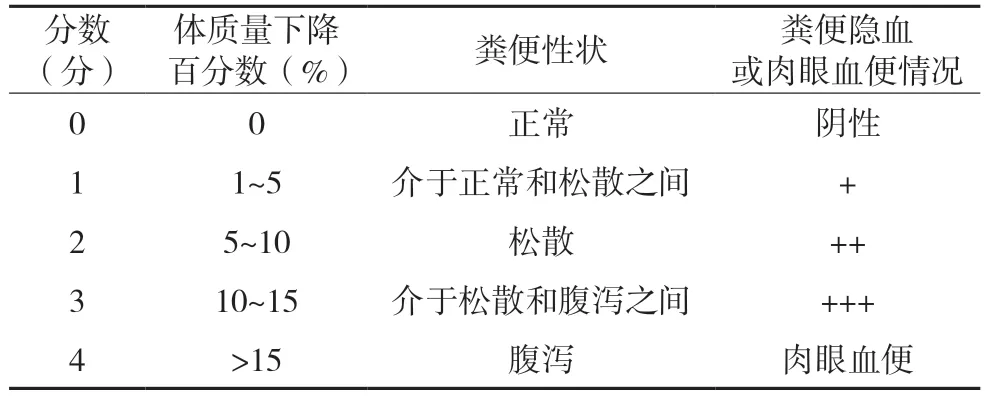

1.4.2 檢測指標及方法(1)一般情況及結腸長度測量:每日觀察并記錄小鼠的一般情況:精神狀態、體質量、進食量、毛色光澤、糞便性狀及隱血等。在第8 天用10%水合氯醛腹腔注射麻醉處死小鼠后,解剖小鼠,測量結腸總長度。(2)疾病活動指數(DAI):自試驗d0 開始,每日固定時間稱量各組小鼠體質量,記錄每只小鼠的糞便性狀,運用糞便隱血定性檢測試劑盒(鄰聯甲苯胺法)檢測糞便隱血情況。體質量的變化以基線體質量下降的百分比表示:體質量變化(%)=[1+(造模后體質量-造模前體質量)/造模前體質量]×100%。按表1 計算DAI 指數評分,DAI=(體質量下降分數+糞便性狀分數+血便分數)/3[7]。(3)脾臟系數:摘取小鼠脾臟,量取脾臟質量,計算脾臟系數。脾臟系數(%)=[脾臟質量(mg)/處死前小鼠體質量(g)]×100%。(4)結腸病理切片觀察—蘇木精-伊紅(HE)染色檢測:剖腹后,剪取距肛門以上2 cm 結腸,剔除腸系膜,取病變最明顯處結腸組織2~3 cm,沿縱軸剪開,用生理鹽水清理腸內容物,放置于4%多聚甲醛中固定,按常規包埋、切片,HE 染色后,在光學顯微鏡下觀察結腸組織病理變化。

表1 DAI評分標準

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 小鼠一般狀況及體質量變化

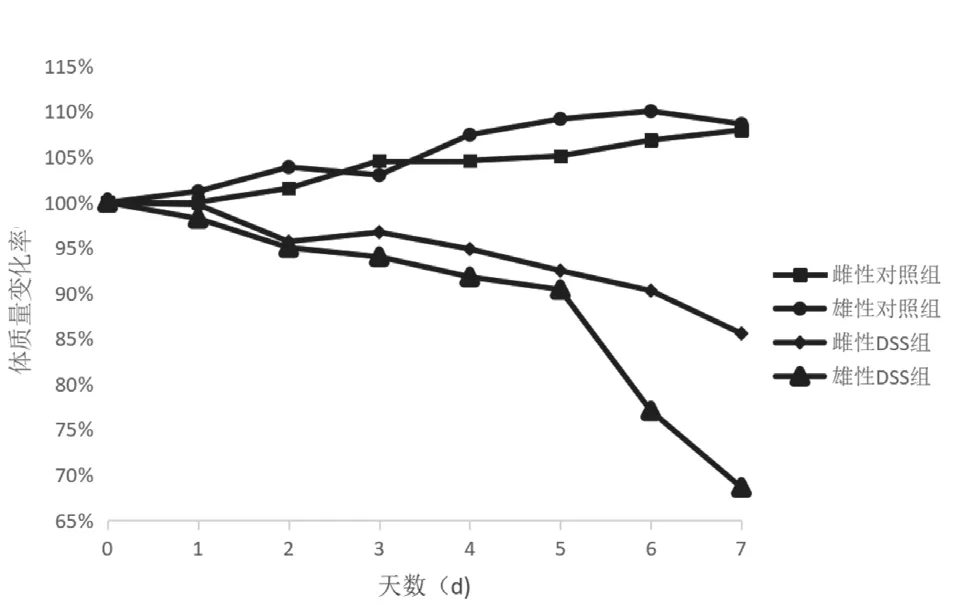

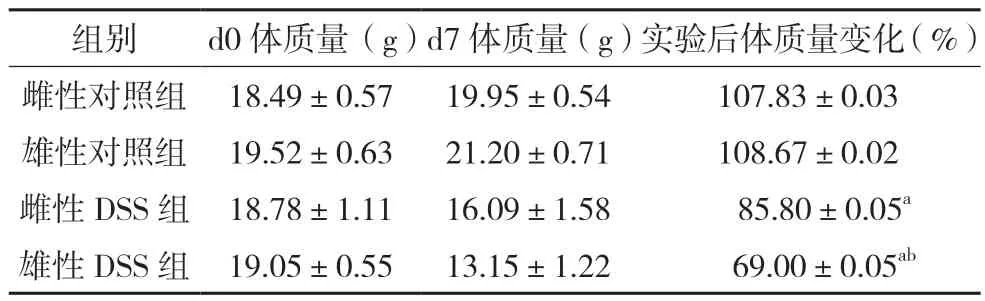

實驗期間,兩對照組小鼠精神狀態良好、反應靈敏、皮毛光亮,體質量緩慢增長,大便正常。DSS 組小鼠飲用3% DSS 溶液后,兩組小鼠體質量均不同程度下降,蜷縮聚堆,精神萎靡,飲食量減少,拱背,皮毛枯槁無光澤,伴有黏液稀便、肉眼血便等癥狀。小鼠在活動性結腸炎期間通常體重減重10%~20%,根據倫理規則,體質量減輕20%~25%或更多被認為是終止實驗的標準[2]。與雌性對照組比較,雌性DSS 組體質量明顯減少(P<0.01);與雄性對照組比較,雄性DSS 組體質量明顯減少(P<0.01)。與雄性DSS 組比較,雌性DSS 組體質量減少幅度更小(P<0.01)。見圖1、表2。

圖1 各組小鼠體質量變化

表2 各組小鼠體質量及變化()

表2 各組小鼠體質量及變化()

注:與同性別對照組比較,aP<0.01,不同性別DSS組比較,bP<0.01。

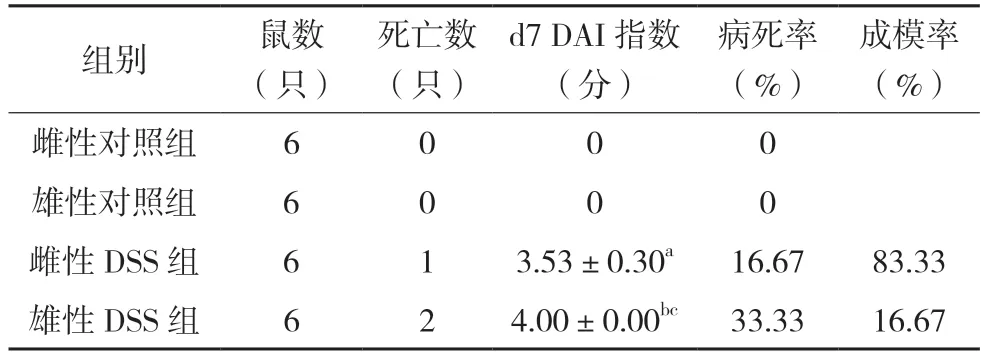

2.2 小鼠DAI 指數、病死率、成模率結果分析

自由飲用3% DSS 溶液誘導的UC 小鼠模型評價標準之一:造模后小鼠出現精神倦怠、飲食量下降、體質量減少并伴有黏液稀便、血便等癥狀。實驗期間,雌性和雄性DSS 組均出現不同程度的上述癥狀,表明造模成功。雄性DSS 組小鼠d2 開始出現黏液便及松散糞便,d3 開始出現糞便隱血陽性,d4 大部分小鼠出現肉眼血便,DAI 指數顯著升高,在d4、d5 各有1 只死亡,d7 整組小鼠體質量均減少>25%(體質量減少>25%應終止實驗);雌性DSS 組小鼠d4 開始出現黏液便及糞便隱血陽性,d5 有1 只小鼠死亡,部分小鼠出現肉眼血便,DAI指數逐漸升高,癥狀出現時間及程度均明顯比雄性DSS 組輕。雌性和雄性DSS 小鼠DAI 指數均分別顯著高于同性別對照組小鼠(P<0.05),其中雌性DSS 組DAI 指數較雄性DSS 組低(P<0.05)。見表3。

表3 各組小鼠的DAI 指數、病死率、成模率分析

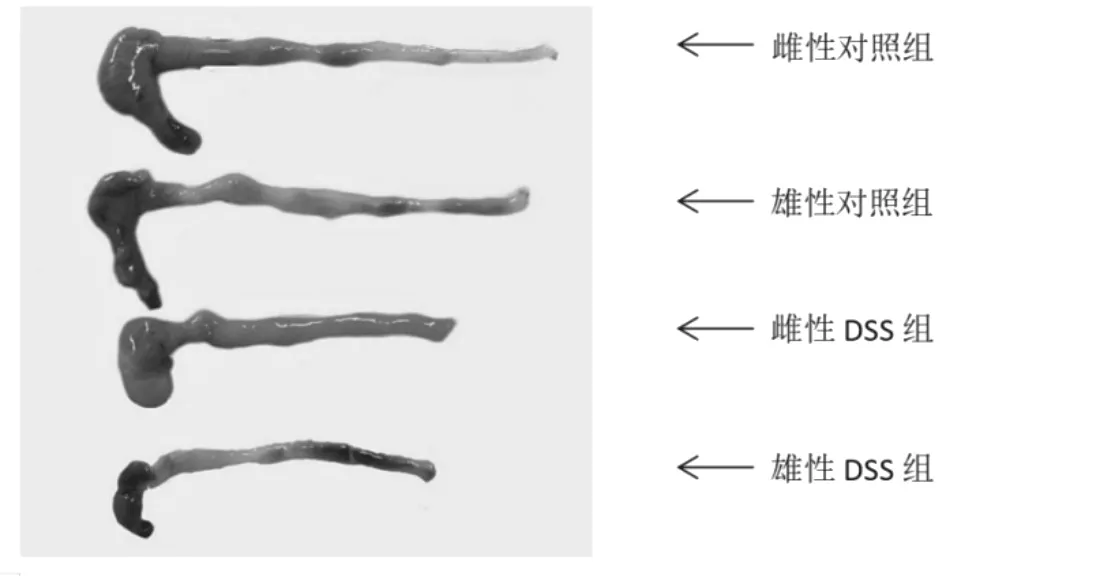

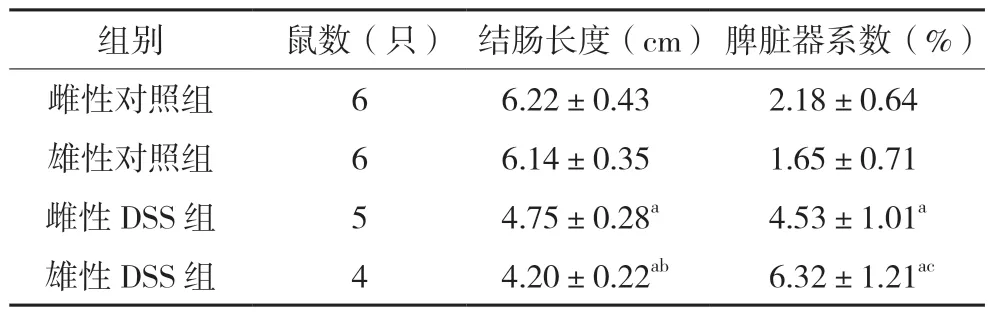

2.3 小鼠結腸長度、脾臟系數

在UC 模型實驗中,隨著炎癥的加重,結腸出現縮短的情況[8]。兩對照組小鼠結腸組織均勻光滑,無水腫充血情況,糞便成型,而雌性和雄性DSS組小鼠結腸均出現明顯縮短的情況,結腸充血、腫脹,沒有成型糞便,結腸內可見血色糞便,如圖2示。雌性DSS 組中小鼠的結腸長度與對照組相比,結腸長度減少了23.6%,而雄性DSS 組中小鼠的平均結腸長度與對照組相比減少了31.6%,均差異有統計學意義(P<0.01)。雌性DSS 組結腸縮短長度明顯低于雄性DSS 組(P<0.05)。

圖2 各組小鼠結腸組織圖

與對照組比較,雌性和雄性DSS 組脾臟器系數均顯著提高,差異有統計學意義(P<0.01);在同性別DSS 組中與雄性對照組比較,雌性DSS 組脾臟器系數增長較少(P<0.01)。見表4。

表4 3% DSS對小鼠的結腸長度、脾臟器系數的影響()

表4 3% DSS對小鼠的結腸長度、脾臟器系數的影響()

注:與同性別對照組比較,aP<0.01;不同性別DSS組比較,bP<0.05,cP<0.01。

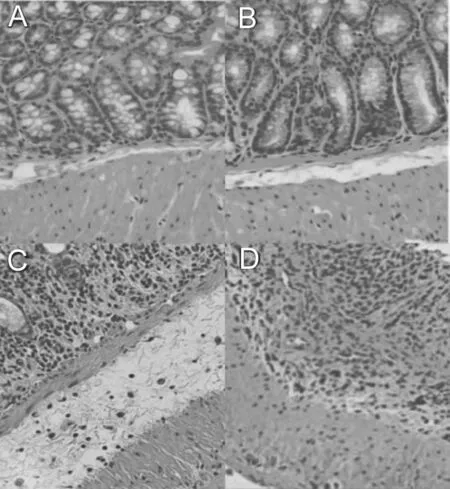

2.4 小鼠結腸組織病理學變化

雌性、雄性對照組小鼠結腸黏膜結構完整光滑,未見炎性、壞死的細胞、糜爛及潰瘍等。雌性、雄性DSS 組通過3% DSS 溶液誘導后出現了典型的UC 的病理變化:均可見結腸黏膜上皮細胞大量脫落形成潰瘍,伴大量炎性細胞浸潤,排列紊亂,侵入黏膜下層及肌層,但雌性DSS 組較雄性DSS 組黏膜充血水腫輕,黏膜下層及肌層炎癥細胞浸潤較雄性DSS 組少,可見少量完整杯狀細胞。見圖3。

圖3 3% DSS溶液對UC小鼠結腸組織病理變化的影響(HE,×200)

3 討論

UC 是目前最常見的炎性腸道性疾病,其發病機制、病因尚未完全明確,目前多認為其發病可能由環境、感染、遺傳和免疫等多重因素相互影響[9-10]。UC 模型的建立是基礎研究工作的第一步,建立與人類UC 相似的動物模型有助于開展UC 的機制及治療研究。DSS 是一種帶負電荷的葡萄糖聚合物,對結腸黏膜具有破壞性,可使腸黏膜通透性增加,引發炎癥反應[11]。研究發現由一定濃度的DSS 溶液誘導的UC 動物模型是目前研究UC發病機制及評估某些藥物治療療效應用最廣泛的模型之一,其誘導的結腸炎動物模型病理表現、臨床癥狀與人類UC 相似[12-13]。

目前小鼠UC 模型的建立方法有多種,但少有對性別差異與動物模型影響因素的相關研究。本實驗通過最常用的3%DSS 溶液誘導UC 小鼠動物模型進行了關于動物性別差異的研究,并成功誘導出了UC 的疾病模型,首次證實了3% DSS 溶液誘導下性別差異與UC 小鼠模型病理程度密切相關,甚至可能影響UC 模型的成模率。本實驗發現雄性小鼠的DAI 指數水平顯著高于雌性小鼠,但雌性小鼠病死率低于雄性小鼠。由此可見,雌性小鼠可能更易于模型的誘導,且該方法容易復制,成模率高,病死率低。

建立符合人類UC 疾病特點的實驗動物模型是基礎研究的重點,但UC 實驗動物模型的建立方法仍缺少一個統一的評判標準,且影響因素較多,如動物的種屬選擇與周齡大小、模型誘導方法(包括誘導試劑的濃度、誘導周期等)、實驗室檢測指標等等,本實驗對常用的化學法誘導的UC 動物模型的性別因素進行了研究,為后期實驗人員建立UC動物模型對動物性別的選擇提供參考依據,但尋找一種UC 臨床相似度高的實驗動物模型尚需進一步探索。