乙胺丁醇致不良反應的文獻分析

張颯颯,王亞玲,李方

鄭州市第九人民醫院,河南 鄭州 450000

結核病是一種由結核分枝桿菌感染引起的慢性傳染病,嚴重危害人類健康。據WHO 2021 年報道,每年患結核病的人數約有1 000 萬人,該病雖然可以被治愈,但每年仍約有150 萬人死于結核病,成為世界上傳染病的頭號殺手[1]。我國2010 年進行的第五次結核病流行病學抽樣調查估計,結核病年發病約100 萬例,發病率約為78/10 萬,年死亡人數約5.4 萬例,死亡率約為4.1/10 萬。目前,我國仍是結核病高負擔的國家之一。臨床常用的抗結核藥物包括異煙肼(isoniazid,H),利福平(rifampicin,R)、吡嗪酰胺(pyrazinamide,Z)、乙胺丁醇(ethambutol,E)、鏈霉素(streptomycin,S)等[2]。乙胺丁醇常作為結核病患者抗結核藥物治療方案中的聯合用藥之一,其通過滲入分枝桿菌體內干擾RNA 的合成,從而抑制細菌的繁殖,對生長繁殖期的分枝桿菌具有較強的抑制作用。該藥與其他抗結核藥物相比,其藥物不良反應(adverse drug reaction,ADR)發生率相對較低,但近年來有關乙胺丁醇藥物不良反應的個案報道逐漸增多,且有嚴重的新的不良反應發生。本研究通過對國內外乙胺丁醇所致的ADR 個案文獻報道進行分析,總結藥物不良反應發生的規律和特點,為臨床安全合理用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

以乙胺丁醇為研究對象,探索乙胺丁醇相關的不良反應文獻。中文以“乙胺丁醇”“致”“不良反應”“引起”為關鍵詞檢索,檢索中國知網(CNKI)、萬方數據庫及維普數據庫。英文以“ethambutol”“adverse drug reaction”“case”“caused by”等為關鍵詞檢索,檢索PubMed、Embase、Web of Science 數據庫。檢索時間為2000 年1 月至2021 年6 月。

1.2 文獻納入標準與排除標準

(1)納入標準:①乙胺丁醇所致不良反應的個案報道。②病例報道相關信息完整。③病例不良反應與乙胺丁醇發生因果關系明確,符合不良反應判斷標準。

(2)排除標準:①對同一病例的重復報道及綜述類文獻。②乙胺丁醇與ADR 發生的因果關系不明確。③患者病例信息不完整(如ADR 發生時間、表現、預后)。

1.3 分析內容與方法

采用回顧性分析研究方法,統計文獻中不良反應報告的基本情況,包括患者的年齡、性別、基礎疾病、聯合用藥、不良反應發生時間、累及系統/器官及臨床表現、轉歸等信息。

2 結果

2.1 文獻檢索基本情況

按照納入與排除標準逐篇查閱文獻,篩選出可用文獻85 篇。其中,中文文獻54 篇,英文文獻31篇,共計92例不良反應病例。

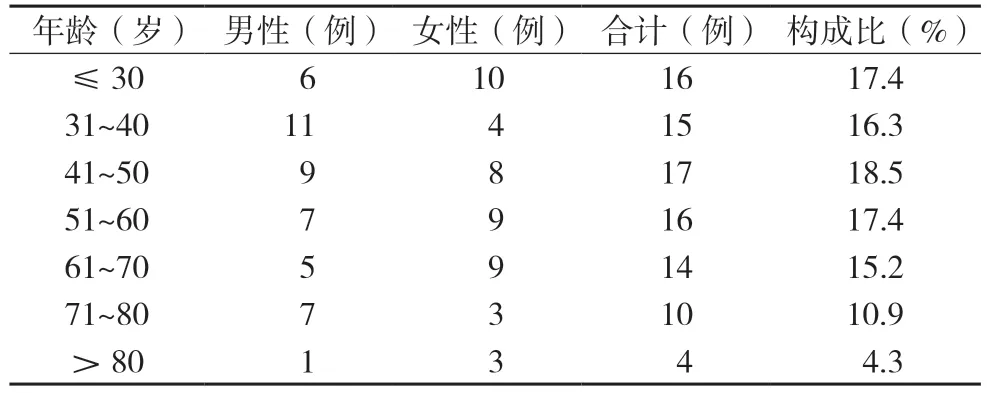

2.2 患者年齡與性別

在92例病例中,男性46例(50%),女性46例(50%),年齡(49.0±17.9)歲,年齡最小17 歲,最大86 歲,見表1。

表1 患者年齡與性別

2.3 患者疾病及聯合用藥情況

在92例ADR 病例中,文獻提示患者基礎疾病均為結核,合并其他疾病的有23例(25%)。主要合并的疾病有高血壓、糖尿病、慢性支氣管炎、腎功能衰竭等,聯合應用的藥物主要有降壓藥如美托洛爾、氨氯地平等,降血糖藥如胰島素等以及其他藥物如別嘌醇、質子泵抑制劑、鈣劑等。

在92例患者中,有6例是單獨使用乙胺丁醇治療結核病所致的不良反應,86例治療結核病存在聯合用藥,聯合應用的藥物包括異煙肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)、乙胺丁醇(E)、鏈霉素(S)等,其中39例使用 HRZE 方案,16例使用HRE 方案,4例使用HE 方案,3例使用HRZSE 方案等。

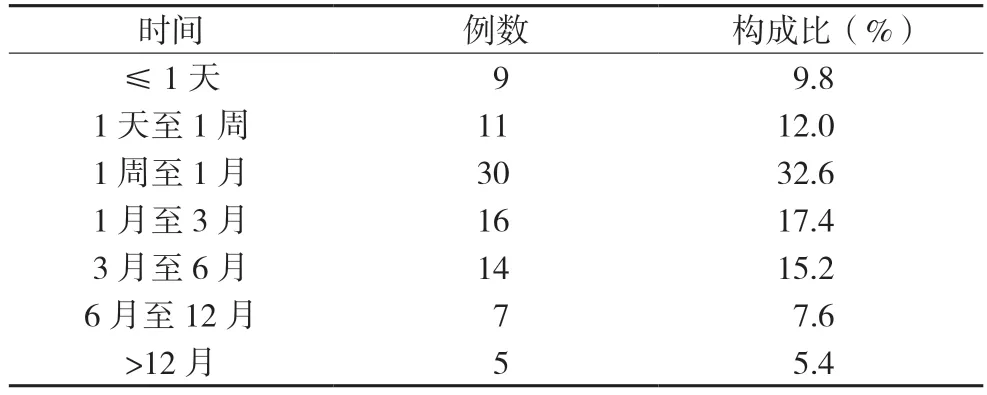

2.4 ADR 發生的時間

在92例患者中,ADR 發生的時間最短為1 次用藥后,患者服藥數分鐘后均出現胸悶加重、喘息[3-4],最長為用藥4 年半后出現雙眼視物模糊,視力明顯下降,左眼干澀[5]。其中患者用藥在1 周至1 月時間內發生不良反應較多(30例,32.6%),87.0%的患者在用藥后6 個月內出現不良反應。見表2。

表2 ADR發生的時間

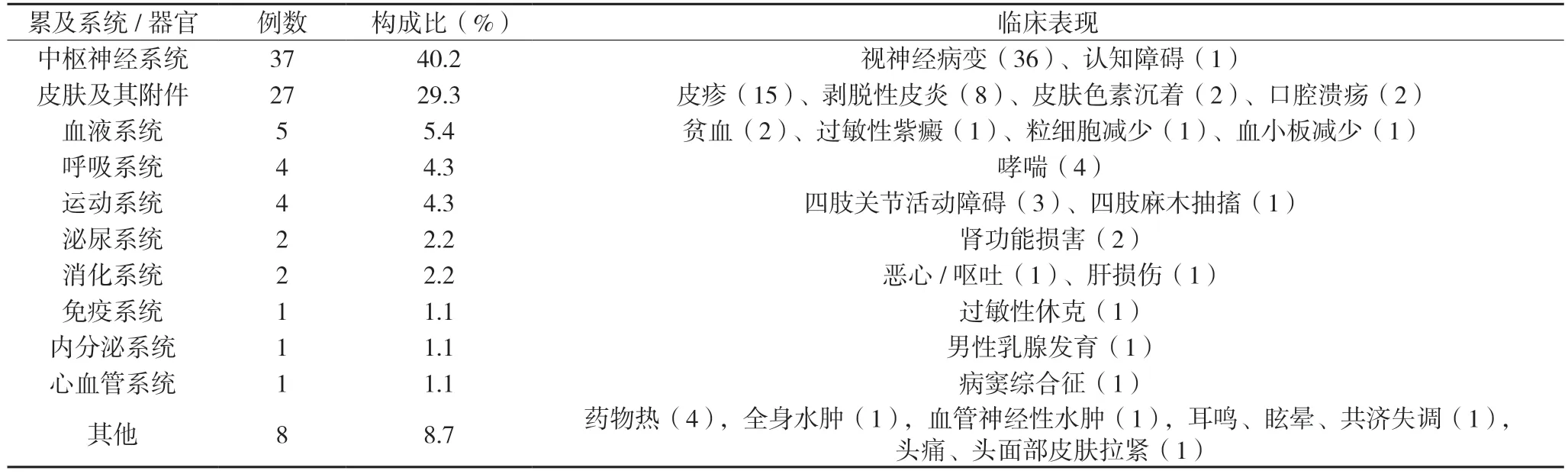

2.5 ADR 累及系統/器官及臨床表現

乙胺丁醇誘發不良反應以中樞神經系統損害(37例,40.2%),皮膚及其附件(27例,29.3%)為主。ADR 累及的系統/器官及臨床表現見表3。

表3 ADR累及系統/器官及臨床表現

2.6 治療及轉歸

本文獻分析的92例病例中,共有2例患者死亡,1例是由乙胺丁醇引起的藥物性溶血性貧血,ADR累及的系統為血液系統;1例是乙胺丁醇所致的過敏性休克,ADR 累及的系統為免疫系統。78例患者經停藥和/或停藥后對癥治療,癥狀好轉或康復,且患者出院后均更改了治療藥物,如氧氟沙星、鏈霉素等。12例患者經停藥以及治療后,癥狀無改善,11例ADR 累及的系統為中樞神經系統,患者臨床表現為視神經病變;1例ADR 累及的系統為皮膚及其附件,患者臨床表現為皮膚色素沉著。

3 討論

在92例ADR 患者中,男性46例(50%),女性46例(50%),男女比例相等。由表1 可知,乙胺丁醇所致的不良反應可發生在各個年齡段。因此,所有患者均應在服用乙胺丁醇后注意觀察,以便及時發現不適癥狀,避免藥物不良反應的發生。

由表2 可知,服用乙胺丁醇1 周內發生ADR有20例(21.8%),1個月內發生ADR 有50例(54.3%),在臨床中應重點監測患者在用藥后1 個月內的不適反應。對于長期用藥的患者,應制定合理復查計劃,監測血藥濃度,定期專科檢查視力、色覺、視野等[6]。在92例患者中,中樞神經系統損害相對較多(37例,40.2%),其中視神經病變(36例,97.3%)是乙胺丁醇最常見的不良反應。臨床表現多為視物模糊、視力減退、色覺異常等,嚴重的患者可出現雙顳側偏盲,甚至失明[7-8]。乙胺丁醇引發視覺損害的確切機制尚不明確,研究表明其可能是與線粒體中銅含量降低或視網膜神經節細胞溶酶體中鋅的累積有關[9]。相關文獻報道[6],視神經病變在早期階段可能是可逆的,但延遲診斷會導致永久性視力喪失。Ezer 等[10]研究顯示,乙胺丁醇所致的視力損害的發生率約為22.5‰,永久性損害的發生率約為4.3‰。在本文獻研究的36例乙胺丁醇所致的視神經病變患者中,有25例經停藥和/或治療后視力得到改善,11例停藥后視力未改善。雖然樣本量較小,但同樣說明乙胺丁醇致視神經病變的危害程度應引起臨床醫務人員以及患者的足夠重視。此外,Chen 等[11]研究顯示,乙胺丁醇所致的視神經病變常以老年人群居多。患者視力的改善程度可能與患者的營養狀況相關。營養狀況較好的患者停藥后,視力改善較快。因此,在使用乙胺丁醇治療結核病時,應注意消瘦患者的藥物使用劑量。

乙胺丁醇致皮膚及其附件的損害中(27例,29.3%),皮疹(15例,55.6%)較為常見,其次是剝脫性皮炎(8例)、皮膚色素沉著(2例)以及口腔潰瘍(2例)。據相關文獻報道[12-13],服用抗結核藥物的患者皮疹的發生率約為8%,由乙胺丁醇誘發的皮疹發生率約為1.44%。本文獻研究的15例由乙胺丁醇誘發的皮疹中,發生不良反應時間最短為服藥后2 h[14],最長為4 個月[15],臨床表現多為斑疹丘疹伴瘙癢,患者經停藥治療后,不適癥狀均得以緩解。乙胺丁醇所致的剝脫性皮炎發病機制較為復雜,主要與機體的變態反應相關。剝脫性皮炎臨床表現主要是四肢肘膝關節下出現淡紅色小斑丘疹伴瘙癢,其治療方案是停止使用一切可疑或易致敏的藥物,多飲水或靜脈輸液,加速藥物的排泄,盡快消除藥物反應,防止和及時治療并發癥[16]。醫護人員在患者用藥前需特別提醒患者,若出現皮膚瘙癢或斑疹丘疹現象,應及時上報,以避免不適癥狀帶來的軀體痛苦感。

本調研中檢索出乙胺丁醇還可致藥物溶血性貧血、過敏性休克、哮喘、藥物熱、四肢關節活動障礙、腎功能損害、肝損傷、男性乳腺發育、病竇綜合征等不良反應,這些不良反應發生率較低,但同樣需引起醫務人員的重視,其中藥物溶血性貧血和過敏性休克是較為嚴重的新的藥物不良反應。據相關文獻報道,藥物溶血性貧血的發病率僅為百萬分之一,其作用機制包括藥源性免疫性溶血性貧血,非免疫性溶血性貧血和機制未明三個方面。本文獻研究的藥物溶血性貧血病例中的主要臨床表現為腎功能迅速惡化,血管內溶血等,為藥源性免疫性溶血性貧血中免疫復合物誘導反應機制,這種機制并不常見,通常由免疫復合物與紅細胞結合或激活與紅細胞結合的補體[17-18],提示醫務人員應充分了解患者是否存在引起溶血的病史或家族史。本文獻研究的過敏性休克病例中,患者表現為發病急驟,病情兇險,與其過敏性體質有關。鑒于藥物溶血性貧血和過敏性休克可發生死亡的風險,醫務人員應引起足夠的重視,并告知患者用藥后應注意觀察,若出現不適癥狀須及時上報。

綜上所述,乙胺丁醇涉及的不良反應累及多個系統及器官,且存在嚴重不良反應。臨床應提高對乙胺丁醇不良反應的認識,定期評估患者的用藥風險,密切監測患者的個性指標,以減少不良反應的發生。對疑似抗結核不良反應而又不能確定具體藥物時,應立即停用所有抗結核藥物,及時積極正確治療。待患者癥狀緩解時再逐步排查引起患者不適癥狀的具體藥物。