眾創空間知識傳播與用戶接受探析

吳曉英 黃友均 朱勁松 譚光月

(1.重慶科技學院 圖書館;2.重慶科技學院 馬克思主義學院;3.長安福特汽車有限公司;4.重慶科技學院 冶金與材料工程學院,重慶 401331)

1 文獻綜述

國外關于眾創空間的研究主要集中在眾創空間的內涵、眾創空間的類型和眾創空間的投入和產出。在眾創空間的內涵研究方面,Farr[1]認為創客空間最早起源于20世紀 90 年代興起的黑客空間,Dougherty(2011)認為創客即把各類想法創意變為現實的人。C Anderson(2012)認為創客空間是一個以創新實踐為核心的物理空間。眾創空間類型方面,Bruneel J(2012)、Herndndez R(2016)等從眾創空間具有的增值服務能力維度出發,將眾創空間劃分為封閉型平臺、共有型平臺、動態孵化平臺和專業孵化平臺四類模式。Hutabarat Z[2]從眾創空間的物理存在性角度將空間分為實體型和虛擬型兩類模式,理論分析虛擬型眾創空間在互聯網時代存在的價值。Colombo(2002)、Vanderstraeten(2012)、Cobo-Benita(2016)等從眾創空間的研發人員數量、專利數量、版權數量、模糊定量分析方法FsQCA 研究眾創空間的投入與產出的績效情況。綜上,國外對知識傳播在區域創新中知識傳播的機理尚無系統的研究成果。

國內關于眾創空間的相關文獻顯示,成果主要集中在眾創空間的概念、類型特征、生態系統構建、發展模式和建設策略、空間設計和案例分析、影響和發展趨勢方面。吳也白(2015)認為眾創空間的特征包括可提供精準高效的孵化服務、集群化特征的創業及創新生態圈等;陳夙等(2015)從創客平臺與政策、資源生態圈、創客生態圈、眾創空間生態系統三維結構模型、眾創空間的發展模式等方面對眾創空間建設進行了探討;侯金桓等(2016)田苗(2016)唐明鳳等(2015)從眾創空間設計、選址、平面布局、商業模式進行了探討。

“大眾創業、萬眾創新”背景下,重慶市相繼出臺了鼓勵、扶持與保障眾創空間的優惠政策。2016 年至今,重慶市孵化器協會聯合市內76家眾創空間和創新創業服務機構共同發起成立重慶市眾創空間聯盟,大力集聚雙創資源,優化雙創環境,取得了明顯成效。兩江新區、永川區等躋身全國雙創示范基地,建成市級以上眾創空間300余家,各類科研平臺1 700余個[3],科技型企業達到 8 536 家。在眾創空間活動過程中會產生大量眾創空間用戶發布、交互等產生的知識內容,為更好地助力眾創空間中用戶的交互學習,需將這些知識內容有效的向其他用戶傳播并提高用戶對眾創空間的接受度,從而提高用戶眾創空間知識水平和實現眾創空間活動的社會經濟價值,發揮知識傳播在區域創新中的重要作用。因此,在全市創新創業活動蓬勃發展下,構建眾創空間的知識傳播與用戶接受模型、實現眾創空間知識的融合組織,推進雙創背景下基于融合構架的眾創空間的知識傳播與用戶接受服務組織,將是眾創空間建設發展的重要方向之一。

2 眾創空間知識傳播與用戶接受知識需求

查閱有關眾創空間有關知識傳播與用戶接受度的文獻,通過問卷星在線收集并結合眾創空間用戶的知識需求,進一步了解創客的學習環境。對創客來說,要進行創新活動,其所處的學習環境尤為重要。

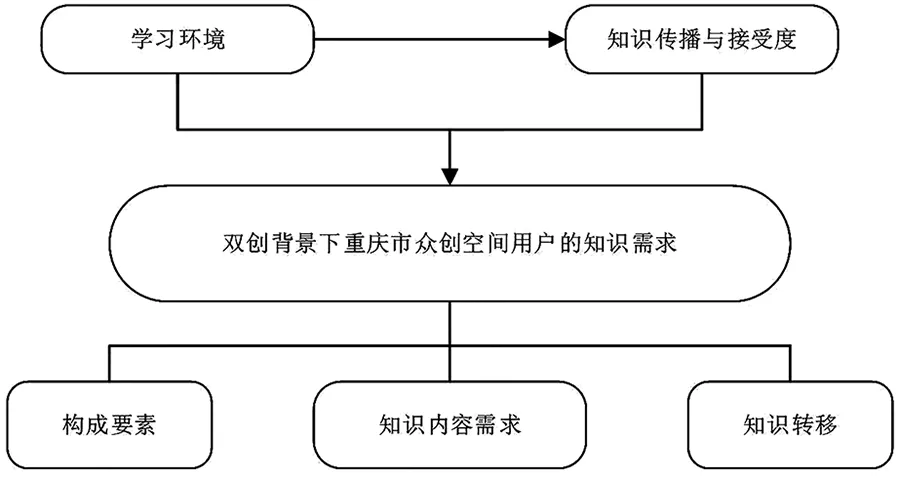

調查結果顯示,創客學習環境的構成要素主要包括:共同興趣愛好的同伴、電子設備、各類文獻資源、各類創新過程中所需的各種材料和設備等,知識傳播與接受需求。相關研究表明,創客在創新活動過程的知識傳播與知識接受主要受主體要素、內容要素、系統要素、環境要素等因素的影響。創客在學習過程中的知識傳播與接受主體的動機、滿意度、信任、社區意識、自我效能等均是影響其行為的因素[4]。創客的學習環境和知識傳播與接受需求相互作用,共同觸發了眾創空間用戶的總體知識需求,包括構成要素、知識內容需求和知識轉移過程,初步構建出眾創空間用戶的知識需求構成如圖1所示。

圖1 眾創空間用戶的知識需求

創客知識需求的構成要素,創新點是核心、專業知識儲備是基礎、文獻收集及分析能力是保障。創客的知識內容需求,主要是在創新活動過程中所需的專業基礎知識、學科專業的前沿知識、學科專業的經典文獻,文獻分析組織能力,從各類信息中心吸取知識并逐步內化為自己的專業知識,轉化為創新能力,促使創客能夠基于創客空間開展創客活動。

3 眾創空間的知識傳播與用戶接受機制

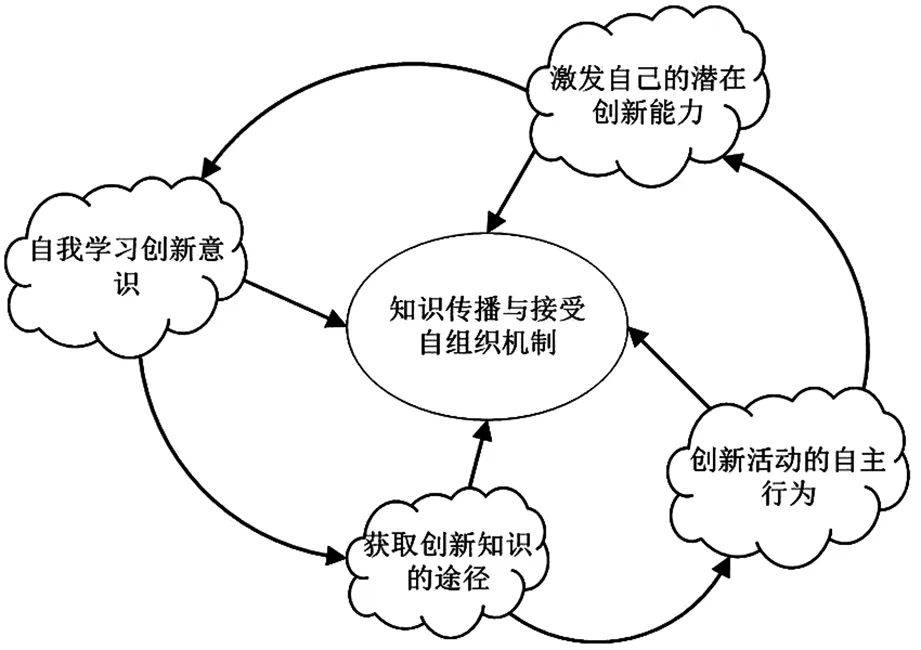

為了解大學生的科研創新能力現狀,從學生的創新意識能力、創新思維能力、創新學習能力、創新實踐技能、創新環境等方面制定問卷,調研了重慶理工大學、重慶師范大學、西南政法大學、重慶科技學院等多所學校學生的創新能力現狀。共計669名學生參與了該次問卷調查,有效問卷669份。調研對象分布在重慶理工大學、重慶師范大學、西南政法大學、重慶科技學院等12所學校。669名學生分布在大一、大二、大三、大四和研究生。其中大二的學生275人,占總人數的41%。數據顯示:80%以上的學生具有正常的科研創新意識,12.9%的學生具有較強的科研創新意識。有意識地關注專業領域中的前沿問題和熱點問題并與學習(科研)相結合的學生僅占比12.9%,10.9%的同學在專業課學習時,經常專注于一個點,想到與教學內容相關知識;9.1%的同學對某個問題產生興趣后,會收集相關文獻資料來分析、支撐論證相關觀點,并得出結論;7.6%的學生在有創新靈感的時候會付諸行動,有84.6%的學生偶爾或經常會付諸行動,說明該部分學生是將個人創新靈感付諸行動的潛在群體;75.4%的學生偶爾或經常有興趣參加創新活動,說明部分學生也是有興趣參加創新活動的潛在群體;63.4%的同學希望通過閱覽文獻的方式進行知識儲備和創新,47%的同學希望能通過MOOC、講座、APP等終端在線方式獲取創新知識。72.5%的同學更偏向通過學校圖書館主頁查找獲取相關文獻。構建出眾創空間的知識傳播與用戶接受機制如圖2所示。眾創空間的知識傳播,創客需有創新的意識,激發其進行創新活動中知識獲取的行為和接受外在知識的能力,通過數據庫、創客平臺、國家官方網站等途徑,查找相關文獻,學習并內化為自身的知識,逐步發現對創新活動的認知和潛在的創新能力,主動參與并開展創新活動,形成眾創空間的知識傳播與用戶接受機制。

圖2 眾創空間的知識傳播與用戶接受機制

4 眾創空間的知識傳播與用戶接受作用機制

眾創空間的自身條件,主要包括軟硬件、創客主體、創客客體。其中,軟件包括眾創空間開展創新活動設備設施的保障,硬件主要包括實體空間和虛擬空間,創客主體主要包括創客及創客團隊,創客客體主要包括創新活動的政策、環境等。眾創空間知識傳播與用戶接受的影響因素,主要包括創客主體的創新意識和敏感度、創新知識的獲取能力、理解和再加工能力,為創客活動提供信息加工、包裝和推廣相關業務的業務加工保障團隊,整個創客創新活動團隊的創新理念、目標、創新團隊的團結協作度等相關的創新活動環境。

基于此,需要定期對眾創空間中創新活動的影響因素進行民意調查,及時把握創新主體的意愿和創新環境的變化情況,為眾創空間提供一個健康的創新環境。構建出眾創空間的知識傳播與用戶接受的作用機制如圖3所示。

圖3 眾創空間的知識傳播與用戶接受的作用機制

眾創空間知識傳播過程中,其結構要素主要包括創客所需的硬件、創客主體和創客客體。通過調研數據發現,眾創空間的知識傳播與用戶接受能力影響因素表現在創新理念、創客活動方面,主要涉及創新意識和敏感度、信息能力、創新能力、活動環境、業務團隊等因素;影響因素中的各個單元均相互作用、相互影響,最終形成眾創空間的知識傳播與用戶接受的作用機制,促進眾創空間的發展及其活動的開展。

5 眾創空間的知識傳播與用戶接受服務推進及應用優化

雙創背景下,眾創空間作為科研創新活動孵化器之一,需要逐漸向社會推廣,走近社會大眾的視野,吸引更多的公眾參與。我國公民獲取科技信息的渠道趨于多元化,統計數據顯示,電視是我國公民獲取科技信息的最主要渠道,93.4%的公民通過電視獲取科技信息。利用互聯網及移動互聯網獲取科技信息的比例達到53.4%,期刊雜志和圖書獲取科技信息的公民比例依次為25.0% 、13.3%和11.4%[5]。可進一步通過網絡渠道向公民宣傳推廣眾創信息。

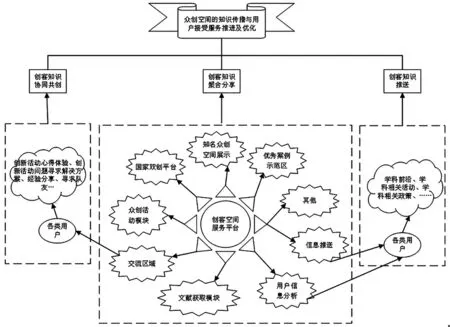

結合調研數據,學生經常有興趣參加創新活動,希望通過閱覽文獻的方式進行知識儲備和創新,通過MOOC、講座、APP等終端在線方式獲取創新知識。因此,建立眾創空間平臺就是推廣眾創信息最好的方式之一,通過該平臺將國家有關雙創的政策、眾創活動項目、知名眾創空間示范區、優秀案例交流、眾創活動項目等信息通過創客空間平臺展示,通過建立創客檔案,對各類創客推送學科前沿、學科相關活動、學科相關政策等相關信息,通過交流區域,促使創客進行創新活動心得體驗、創新活動問題尋求解決方案、經驗分享、尋求隊友等相關活動,構建眾創空間的知識傳播與用戶接受服務推進及優化路徑如圖4所示,提高眾創空間的知識傳播與用戶接受度,以便公民能夠快速找到準確、可靠的眾創信息。

圖4 眾創空間的知識傳播與用戶接受服務推進及優化

6 結語

本文在眾創空間本體構建和知識描述基礎上,初步構建了眾創空間知識傳播與用戶接受服務理論架構,以期推進雙創背景下基于融合構架的眾創空間的知識傳播與用戶接受度,促進創新活動的開展,將進一步對眾創空間的知識傳播進行全面調研,針對性開展案例分析,為雙創活動提供參考。