生態理念下幼兒園節日課程構建的實踐研究

蔡萍 丁衛麗

【摘要】生態理念強調運用系統觀、平衡觀、聯系觀、動態觀構建幼兒園課程。我們以生態理念審視園本節日課程構建歷程時,發現存在如下問題:一是“重”慶典(結果),“輕”課程(過程);二是“重”節日主題實施,“輕”整體課程架構;三是課程成效的評價不充分,推動課程發展的效果不明顯。在研究推進過程中,我們將和諧共生作為我園節日課程的價值取向,明晰生活化、經驗化、游戲化、情境化的課程理念,確定系統整體的課程目標,篩選適宜關聯的節日課程內容以及師幼共構“3+N個節日項目活動”課程實施路徑,構建可持續發展的節日課程生態支持系統,助力我園節日課程的構建。

【關鍵詞】生態理念;節日課程構建;幼兒園課程

【中圖分類號】G612 【文獻標識碼】A 【文章編號】1005-6017(2022)03-0044-04

【作者簡介】蔡萍(1965-),女,江蘇如皋人,南京新世紀實驗幼兒園園長,幼兒園高級教師;丁衛麗(1977-),女,江蘇南京人,南京新世紀實驗幼兒園副園長,幼兒園高級教師。

一、問題的提出

我園創辦于2000年,是江蘇省首批優質幼兒園之一。自2005年以來,我園聚焦節日文化,開展各類節慶活動,歷經十幾年的理論積淀和實踐探索,目前已形成具有本園特色的節日課程體系。在構建節日課程中,我們經歷了“設計特色的節日主題活動—架構節日課程整體框架—構建生態理念下的節日課程體系”三個階段的探索歷程,逐步形成了以節日為主線,以兒童發展為核心,構建人、自然、社會和諧共生的園本課程。在三個階段的園本課程探索歷程中,我們發現節日課程的構建還存在如下問題:

第一階段,“重”慶典(結果),“輕”課程(過程)。在熱鬧的節日活動背后,課程活動中的節日文化元素體現不明顯,活動形式較為單一,未建構完整的關鍵經驗。

第二階段,“重”節日主題實施,“輕”整體課程架構。我園在研究節日課程之初,課程理念尚未明晰,較為關注課程設計邏輯,一定程度上忽略了兒童的心理邏輯,這也影響了兒童主動學習的效果,不利于幼兒獲得完整連續的經驗。

第三階段,課程成效的評價不充分,推動課程發展的效果不明顯。在課程實施中,雖然我園教師會有意識地使用各類觀察記錄表、檔案袋評價等分析幼兒的發展情況,也會充分利用家長、幼兒等多元主體評價,但是多方評價的作用尚未充分發揮,未能成為課程調整的有效依據,對促進兒童的可持續發展、課程的可持續發展等效果不明顯。

二、幼兒園節日課程構建的推進階段

第一階段:設計特色的節日主題活動(2005~2009年)

針對“‘重慶典(結果),‘輕課程(過程)”的問題,我們主要從以下兩方面著手。一是探尋節日課程的理論基礎。我們借鑒了陳鶴琴先生的“五指活動”理論、皮亞杰的建構主義理論,并以江蘇省陳鶴琴教育思想研究會“十一五”課題“以節日為線索的園本課程建設”為依托,邀請南京師范大學的專家進園指導。在專家的帶領下,全園所有班級同時推進,開展行動研究,探尋節日課程的初期建設。二是分析節日文化和幼兒興趣需求的聯系。我園將節日課程分為三類主題,即傳統節日節氣、社會紀念性節日、園定節日(師幼共同約定的日子),構建了注重“萌發、體驗、親歷、表達”的節日課程實施策略,為構建和完善園本課程框架打下良好基礎。

第二階段:架構節日課程整體框架(2010~2016年)

針對“‘重節日主題實施,‘輕整體課程架構”的問題,我們借鑒了陳鶴琴“活教育”理論、杜威經驗主義課程理論以及建構主義理論,通過持續性、沉浸式的課程審議和專題式讀書沙龍,展開課程研究,并成功申報了江蘇省“十二五”規劃課題“幼兒園節日課程生活化實踐研究”“經驗取向的幼兒園節日課程研究”以及“十三五”規劃課題“游戲精神導向的幼兒園節日課程再構”,為架構節日課程整體框架奠定堅實基礎。

在課程構建過程中,我們逐漸明晰了課程理念,以“生活化、經驗化、游戲化、情境化”四個關鍵詞為維度,將教師、幼兒、課程、環境、管理等要素聯系起來,建構系統整體的節日課程框架,形成以游戲為中心、以環境為重點、師幼共構“3+N個節日項目活動”的整合性實施路徑,并通過建設游戲方案、主題繪本、低結構材料等八個課程資源庫,為節日課程的適宜性發展奠定基礎。

第三階段:構建生態理念下的節日課程體系(2017年至今)

針對“課程成效的評價不充分,推動課程發展的效果不明顯”的問題,我們從以下幾方面進行完善。一是完善課程評價系統。我們綜合使用了兒童記錄、教師觀察和家長反饋,增強過程性評價與課程實施成效的關聯性,幫助教師做出適宜的課程決策。二是構建家、園、社區的教育共同體。我們建立了共生聯系網、家長協商團隊、和諧班級團隊等,以充分發揮家庭和社區的資源優勢。三是建立課程管理賦能機制。如多方參與的課程審議機制、階段性審議機制、集中審議與微審議機制、不同層級的骨干教師專業成長協同機制等,凸顯協同發展,以保持課程建設的動態化,促進教師發展的內生動力。

三、生態理念下幼兒園節日課程的整體構建

(一)確定生態理念下幼兒園節日課程的價值取向

我們基于系統觀、平衡觀、聯系觀、動態觀的生態理念,將和諧共生作為我園節日課程的價值取向。和諧共生的節日課程主張回歸自然,一方面強調課程要回歸自然,即創設回歸自然、充滿趣味和挑戰的環境,讓兒童在其中獲得整體經驗;另一方面也強調了回歸兒童的自然(天性),即對兒童要抱有敬畏之心,順應兒童的生長節律,尊重、支持兒童的想法。我們將節日轉化成孩子喜歡的自然生活,把“過節”的權利交給孩子,通過“過什么節”“如何過節”等方式,傾聽孩子對節日的共性理解和個性感知,以激發他們的好奇心和創造性,豐富其精神世界。

(二)構建人、自然、社會和諧共生的節日課程實踐模式

生態理念下節日課程的構建強調以生活化、經驗化、游戲化、情境化的課程理念來架構系統整體的課程目標,篩選適宜關聯的課程內容,通過“3+N個節日項目活動”課程實施路徑,凸顯動態評價和反饋,從而為兒童的可持續發展奠定基礎。

1. 明晰生活化、經驗化、游戲化、情境化的課程理念

結合生態理念、和諧共生的價值取向以及幼兒的年齡特征,我們確定了“生活化、經驗化、游戲化、情境化”的課程理念。生活化強調節日課程要從生活中來,在生活中提升經驗,再回到兒童生活中去運用。這個過程既是豐富兒童生活經驗的過程,也是我園課程動態發展的過程。經驗化指兒童的經驗是課程編制的依據。在課程建設中,我們遵循兒童的經驗邏輯,注重經驗的連續性、順序性和整合性,通過課程實施和評價,有效落實拓展幼兒核心經驗的目標。游戲化是游戲精神在課程中的體現,“關注兒童的主體地位,尊重幼兒的選擇權和決定權;關注環境的創設和材料的提供,強調兒童與環境、材料的互動;關注活動的過程,將目標隱含在過程之中”[1]。情境化指幼兒的思維和學習要在特定的情境中才有意義。節日課程應基于節日情境,激發幼兒持續主動探究。

2. 確定系統整體的課程目標

根據生態理念、未來可持續發展的要求,課程目標應體現系統整體、和諧共生的特點。幼兒的發展是幼兒同自己、自然、社會(社會中的他人、機構、文化、規范等)等多種因素相互作用的結果,應突出“動作與人(個人)”“認知與自然”“情感與社會”等方面的發展。

我們以《3-6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)中的教育目標為指導,細化3~4歲、4~5歲、5~6歲幼兒的關鍵經驗指標,并通過主題目標和具體活動目標進行分層落實。在重視目標導向的同時,我們力求把握好目標與過程的平衡、預設目標和生成目標的平衡,從而在生態式課程實施中促進課程的適宜性發展。

3. 篩選適宜關聯的課程內容

首先,我們收集了中國傳統節日和國際通用節日,對照《指南》分析其教育價值并進行了篩選和分類,再根據兒童的年齡特點和發展需求,將節日分成三類,即傳統節日節氣、社會紀念性節日、園定節日(師幼共同約定的日子)。

其次,我們認為,無論是哪一種節日,一旦進入幼兒園,節日就作為一種教育資源走進了兒童的生活,走進幼兒園課程。因此,從生態理念出發,我們主張從人、自然、社會的和諧共生中篩選適宜的節日課程內容,強調課程內容之間的生態關聯,促使兒童在課程活動中獲得關于人、自然、社會的經驗。例如,幼兒與自然關系的節日有醒醒節(驚蟄)、哆嗦節(小寒)、麥香節(小滿)、雪花節(大雪)等;幼兒與人、社會關系的節日有國慶節、重陽節、勞動節、中秋節等;根據孩子的興趣和需要創設的園定節日有朋友節、獨立節、感官節等。

4. 師幼共構“3+N個節日項目活動”課程實施路徑

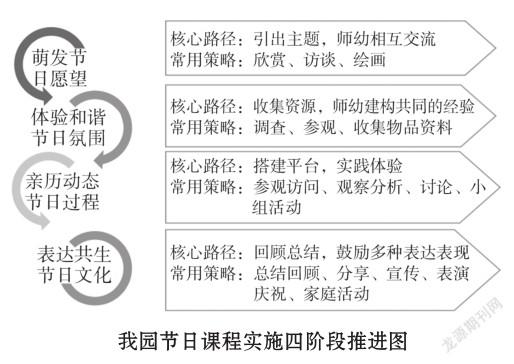

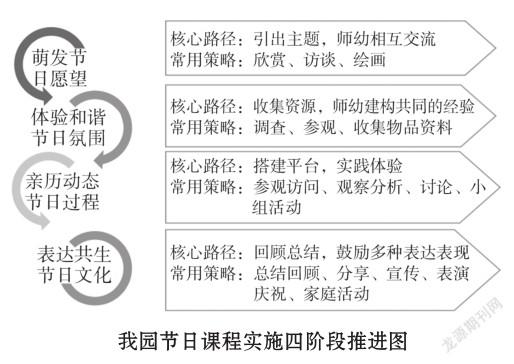

幼兒的經驗構建是動態發展的,幼兒的原有經驗決定了課程的切入口。在我園節日課程的實施中,通過相互滲透的節日活動,幼兒得以形成連續性經驗,形成關于節日課程的交互性經驗。我們通過多種課程實施路徑,以豐富幼兒的活動經驗,做到核心經驗不缺失、不重復、不倒置,連續性經驗均衡、有遞進,交互性經驗相互滲透、完整統一。我們通過“萌發節日愿望—感知體驗和諧的節日氛圍—探索親歷動態的節日過程—表達表現共生的節日文化”等四個階段推進課程實施(如下圖所示),讓兒童親歷、創生節日課程的全過程。

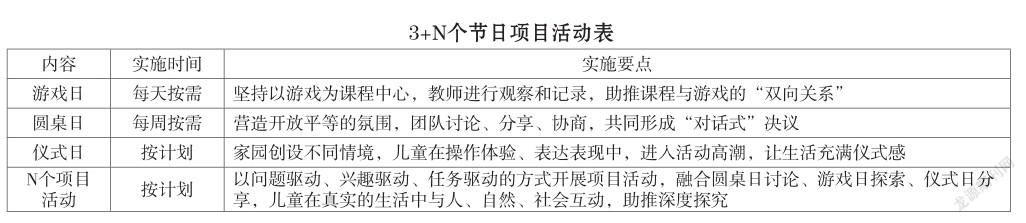

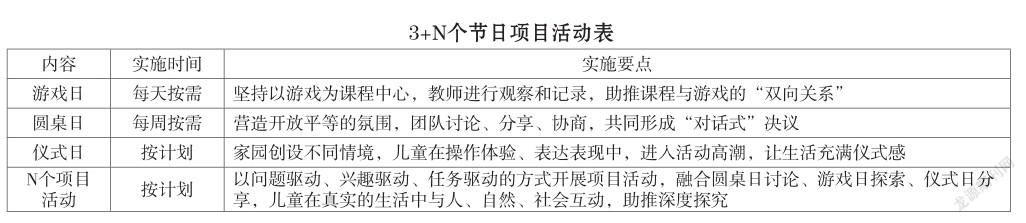

此外,我們認為,生活本身就是一個連續的整體,節日是以兒童的現實生活為線索的,因此以生活為基礎的節日課程也是整體的、綜合的。我們嘗試在真實、聯系、動態的生活情境中以“3+N個節日項目活動”的方式助推兒童深度探究,其中,“3”指游戲日、圓桌日、儀式日,“N”指開展的多個項目活動(如下表所示)。

5. 實施動態評價和反饋

課程評價的結果是課程調整的依據之一,發揮著優化課程架構、促進兒童學習與發展的重要作用。為此,我們摒棄原有的單一評價方式,關注發展性評價、全面性評價和過程性評價,強調完善課程評價系統,明晰過程性評價與課程實施成效的關聯性,力求建構一個循環的、可持續發展的評價體系。

第一,構建豐富的課程評價方式。例如,教師可以適當選用課程審議評價表、主題實施評價表、游戲活動評價表、課程目標實施過程評價表等,讓課程的實施有依據。第二,調動兒童、教師、家長、社會人士等多元主體參與課程的過程性評價,讓課程評價回到教育現場和生活中去。如兒童的記錄(包括作品分析、游戲記錄、游戲計劃、問題記錄、兒童記錄表、小組記錄等)、成長記錄冊、作品、活動照片,教師的觀察(攝影、攝像、便簽、隨筆記錄、便簽記錄、班級日志、游戲檔案等)以及家長的反饋意見等,教師可綜合使用多種評價方式。在課程評價中,我們看到了兒童的發展現狀和成長軌跡,更加深入地認識了評價對兒童學習與發展的促進作用,也更加堅定了我園節日課程構建的價值理念。

(三)構建可持續發展的節日課程生態支持系統

1. 開發多樣化環境支持路徑,凸顯動態平衡

我們創設了“主題方案資源庫”“游戲方案資源庫”“繪本資源庫”“低結構材料資源庫”“物資資源庫”“課程人力資源庫”“項目活動進程案例庫”“游戲活動進程案例庫”八類資源庫,將課程資源整合到幼兒園課程實踐中,提升課程的適宜性,凸顯動態平衡,確保課程建設的創新性、生長性。我們還積極挖掘園所周邊可利用的資源,因地制宜地充實幼兒園各個課程資源庫,不斷優化我園資源庫建設。

2. 構建家、園、社區“教育共同體”,凸顯整體關聯

我們充分利用了家長資源,鼓勵家長走進課堂、參與審議、參與課程評價和親子活動,幫助家長理解我園節日課程目標和內容,使其能夠將我園的節日教育滲透到家庭中。此外,我們將社區資源轉化為節日課程資源,鼓勵幼兒走出幼兒園、走進社區,邀請專業人士參與節日課程活動,與周邊社區開展互動活動等,讓幼兒在互動中更加深刻地認識和體驗節日課程的文化內涵。我們還將節日元素拓展到0~3歲嬰幼兒早期親子教育中,讓社區的寶寶們得到優質科學的早期教育服務,將科學的育兒理念與節日活動相融合,充分發揮了節日課程在社區早期教育中的輻射作用。

3. 建設課程管理賦能機制,凸顯協同發展

我們完善了課程管理賦能機制,充分發揮課程各要素促進節日課程科學實施的重要作用。如課程審議組,教師通過反思性辨析,嘗試解決課程實施的“真問題”。我們還搭建了系列課程審議組織路徑,落實目標,責任到人,讓教師明晰在主題實施前中后分別需要關注什么、研討什么、解決什么,從而推動節日課程的有效實施,實現幼兒園課程、兒童、教師的共同發展。

【參考文獻】

[1] 虞永平.生活化的幼兒園課程[M].北京:高等教育出版社,2010.

本文系2020年度江蘇省基礎教育前瞻性教學改革實驗項目(一類培育項目)“聚焦節日 豐富生活 再構和諧新課程”(項目編號:2020JSQZ0116)的階段性研究成果。

通訊作者:蔡萍,caiping20000601@163.com

(助理編輯 姬小園)