學前兒童同伴文化生成路徑的民族志探究

林蘭 金香君

[摘 要] 兒童同伴文化研究是兒童研究的重要分支,也是堅守兒童立場的體現,對于理解兒童本真世界具有重要價值。本研究采用民族志方法,深入3所幼兒園,探究兒童創造同伴文化的過程。結果發現3所幼兒園的兒童都基于各自生活的幼兒園環境,在與同伴交往的過程中創造出了一系列意義符號,其所形成的兒童同伴文化包含五項核心主題,分別是自我展現、友好相處、沖突分化、集體性的常規游戲、對班級規則的“二次調整”。兒童“自我”的成長是兒童同伴文化生成的內在源泉;同伴間的共同游戲是兒童同伴文化生成的核心動力;對成人文化的闡釋性再構是兒童同伴文化生成的路徑機制;幼兒園文化的包容性是兒童同伴文化生成的外部環境要素。兒童通過對社會生活的集體參與獲得了所屬文化的成員資格。兒童對成人世界信息與知識的創造性使用在生產同伴文化的同時也在不斷更新、反哺成人文化,幼兒園應支持兒童同伴文化的生長。

[關鍵詞] 兒童同伴文化;民族志;兒童研究

一、研究背景

20世紀80年代,兒童同伴文化(Children’s Peer Cultures)研究在歐美國家興起,并迅速步入發展的黃金期。兒童同伴文化研究側重探究兒童群體的行動和意義生產,關注“由兒童在與同伴互動過程中創造并共享的一系列相對穩定的活動或常規、產品、價值及利益關切”。[1]近年來,作為一股重要的研究力量,兒童同伴文化研究推動了歐美國家兒童研究的走向:它超越了傳統社會化理論與發展心理學對個體兒童社會化、線性發展階段論的關注,而將研究聚焦于兒童群體的集體性活動以及兒童群體對成人文化的創造性再構過程;它“把兒童和童年從家庭中解放出來,并將他們視為一個有自己利益的社會群體,同時,作為一個社會群體,兒童以特定的方式受到社會、體制、經濟和歷史等宏觀因素的影響”。[2]從上述研究走向中可以發現,兒童同伴文化研究是聯結微觀兒童世界與宏觀政治、經濟、文化及社會問題的重要研究領域。在兒童同伴文化研究的推動下,兒童群體不再被視為社會化的消極對象,而是能夠促進人類文化更新、社會福利不斷發展的重要力量。兒童同伴文化研究是兒童研究的重要分支,也是堅守兒童立場的體現,對于理解兒童本真世界具有重要價值。在我國,兒童同伴文化研究應受到足夠的重視,并在研究方法上不斷嘗試貼近兒童的真實生活,讓兒童群體在文化研究中發出重要的聲音。

二、文獻回顧

(一)兒童同伴文化研究興起的歷史考察

20世紀80年代是兒童同伴文化研究發展的黃金時期。在這一時期,兒童同伴文化研究出現了其最重要的代表性學者——美國印第安納大學社會學院的科薩羅(William A C)教授。“科薩羅是直接在兒童同伴群體中進行研究的先驅之一。”[3]至20世紀80年代初,科薩羅對兒童同伴文化進行了近40年的研究。在20世紀80年代前,大多數同伴文化的研究聚焦于青春期的同伴價值觀、利益關注及身份認同上。[4]20世紀80年代后,針對學前和小學階段的兒童同伴文化研究開始增多。科薩羅開展的相關研究,打破了已有研究中對學齡前兒童同伴文化研究的空白局面。從研究范圍上看,科薩羅既關注了同一文化(美國文化)中不同社會階層、不同種族間的兒童同伴文化,也關注了不同文化間(美國、意大利、挪威)兒童同伴文化的跨文化比較研究。從研究方法上看,科薩羅創造性地將民族志帶入兒童同伴文化研究中。有學者認為,科薩羅對兒童同伴文化的開創性研究“既體現了方法論上的兒童中心主義,也體現了方法上的兒童中心主義”。[5]因為在方法論上,科薩羅始終強調兒童是積極的社會行動者,強調兒童群體在人類文化創造中的重要作用。而在方法上,科薩羅通過采用“非典型成人”(An Atypical Adult)的策略深入兒童群體開展研究,打破了傳統兒童文化研究中成人研究者“局外人”的身份定位。

(二)兒童同伴文化研究的當代進展

進入21世紀后,全球范圍內兒童同伴文化研究的實踐成果頗豐。各國學者沿著科薩羅開創的民族志道路對兒童同伴文化的核心主題及生成路徑進行著持續探究。已有的相關研究主要圍繞以下四個主題展開。

第一,關注兒童同伴文化中的社會性別分化現象。早在20世紀80年代,伯倫澤恩(Sigrid Berentzen)對挪威一所幼兒園中5~7歲幼兒的同伴文化進行研究時就發現:“兒童對自身同輩文化的建構,首先是從自己特定的社會性別特征出發的。無論是男孩還是女孩,都會遵守他/她們自設的規定——女孩不和男孩玩,男孩不和女孩玩,很少有例外。”[6]科薩羅在美國及意大利兩地幼兒園中開展的民族志研究也證實了這一現象。[7]進入21世紀,在這一主題下歐美學者羅絲(Rose R)和魯道夫(M K U)等人繼續開展著相關研究。他們發現,兒童同伴文化中社會性別分化現象會對同伴關系的形成,特別是同伴友誼的建立產生重要作用。[8]近年來,韓國學者李永森(Younsun L)、吳慶熙(Oh K)、韓大東(Hahn D D)對韓國學前兒童同伴文化中的社會性別分化現象進行了深入研究,他們集中探討了學前兒童在教室中形成的性別權利關系,[9]幼兒在游戲中出現的社會性別分化現象,[10]以及兒童在幼兒園社會交往中所表現出的性別差異。[11]上述研究的開展,進一步豐富了兒童同伴文化的內涵層次。基于性別維度對兒童同伴文化的內部差異進行探討,有利于研究者思考兒童同伴文化內部的多重亞文化風格。

第二,探索兒童同伴文化中的固有模式。隨著兒童同伴文化研究的推進,多國學者試圖描繪出兒童同伴文化中存在的固有模式。美國學者凱恩·史蒂文·理查德(Kane S R)發現:“同伴間開展的富有想象力的假裝游戲是同伴文化的一種固定模式。”[12]近年來,韓國學者崔賢如(Choi H J)和蔡友珠(Choi Y C)也探索了韓國兒童同伴文化中的固定模式,二人發現:“四歲的兒童群體內部有兩種主要的同伴文化模式,分別是通過相互尊重和順從的同伴關系形成的和平同伴文化,以及通過垂直同伴關系、排他性同伴關系和無視同伴關系形成的沖突同伴文化。”[13]

上述兩個研究主題實則都在關注兒童同伴文化“是什么”的問題。研究者們側重深描兒童同伴文化的樣態。整體上,這兩個研究主題仍需要進一步開展相關的跨文化比較研究,持續探討和比較不同社會情境性下兒童同伴文化中的性別特征及固有模式中存在的異同。

第三,關注兒童同伴文化的生成路徑。隨著兒童同伴文化研究的深入發展,多國學者開始關注兒童同伴文化的生成路徑問題。梳理已有研究發現,目前研究者們已經提出了三種兒童同伴文化的主要生成路徑:(1)兒童獨特的語言風格。在20世紀末,科薩羅和托馬斯·里佐(Thomas R)在合作的研究中就發現,兒童之間的常規活動是在社會語言發展的基礎上產生的。[14]到了21世紀,艾米·凱拉齊斯(Amy K)也認為兒童語言在同伴文化生成中具有重要作用,并認為兒童具備的許多能力來源于他們一系列的語言實踐。[15](2)兒童對幼兒園班級規則的創造性利用。瑪莎·拉什(Martha L)的研究表明,同伴文化生成的核心要素是兒童對成人設定的各種規則進行“二次調整”(Secondary Adjustment)。[16]貝圖爾·亞尼克(Betul Y)的研究也表明,土耳其兒童同伴文化的本質是兒童對成人設置的限制和規則世界的抵制。[17](3)兒童的同伴游戲。至科薩羅的研究開始,研究者們就認為兒童間的同伴游戲是同伴文化生成的核心動力。貝圖爾·亞尼克的研究也證實,土耳其的孩子們通過符號和游戲形成了復雜的同伴文化。[18]

第四,分析兒童同伴文化與消費文化間的關系。美國學者梅爾頓(Melton)和斯蒂芬妮·蒂爾曼(Stephanie T)從當代社會的消費文化入手,關注成人創造的消費文化對兒童同伴文化生成及發展的影響。研究者從兒童的食品消費入手,調查了兒童的同伴文化、社交網絡以及兒童食品在同伴交流中扮演的角色。研究發現:“兒童會通過交換零食、糖果和玩具來建立同伴之間的社交聯系。在這個過程中,兒童與其他孩子一起加入同伴群體并融入兒童的同伴文化中,從而發展出復雜的社交能力。”[19]對消費文化的研究實則是從另一條路徑探究兒童同伴文化的生成路徑問題。研究者關注了成人文化對兒童同伴文化生成的重要影響作用,也即兒童同伴文化與成人文化間的復雜交互關系。

上述兩個主題側重于研究兒童同伴文化“為什么”能夠存在。這兩項研究主題也推動了兒童同伴文化研究往縱深發展。整體上看,針對兒童同伴文化生成路徑的研究是復雜的,當前仍處在起步階段。因為要解決兒童同伴文化“為什么”存在這一難題,既需要研究者花費大量的時間精力在各國開展田野實踐,先深描出兒童同伴文化的樣態,還需要研究們不斷持續對田野資料進行比較分析,才能嘗試梳理出兒童同伴文化生成的內在動因。

(三)已有兒童同伴文化研究的不足與空間

從全球范圍看,20世紀80年代至今,兒童同伴文化研究成果愈加豐富。但整體上,當前兒童同伴文化研究的發展在世界范圍內分布極不均衡,已有研究成果集中于歐美發達國家,眾多發展中國家及貧困國家的兒童同伴文化研究甚少。兒童同伴文化的跨文化比較研究也集中于發達國家之間,缺少與發展中國家及貧困國家兒童同伴文化間的比較研究。文化研究的重要目的在于揭示文化樣態的多樣性及復雜性。當兒童同伴文化研究以歐美一種聲音作為主流話語時,就容易掩蓋童年多樣性及文化差異性的存在,不利于推動全球范圍內兒童同伴文化研究的持續發展。

在我國,當前針對童年初期兒童同伴文化的研究尚未受到足夠重視。兒童同伴文化研究一直停滯在兒童文化研究的傳統路徑下——研究側重于宏觀問題的理論辨析,輕實踐層面的論證;研究者在研究中處于“局外人”“旁觀者”的身份,缺失了在研究中的深入體驗與參與感。[20]在推進我國兒童文化研究持續發展的路上,無論是研究范圍的聚焦還是研究方法的選擇,都需要進一步突破已有研究中的局限。兒童同伴文化的民族志研究,是成人真正走進兒童文化世界的過程,這將進一步推動我國兒童研究的發展,也將有利于成人社會更好地理解、尊重兒童,有利于成人文化與兒童同伴文化互生共長。

因此,立足于中國,在深描學前兒童同伴文化核心主題的基礎上,深入分析我國兒童同伴文化的生成之路具有重要的研究意義。一方面,本研究能夠為全球范圍內的兒童同伴文化研究積累中國經驗;另一方面,也能夠為未來致力于兒童同伴文化的跨文化比較研究積累豐富的田野資料。

三、研究方法

(一)選擇民族志

“民族志”(Ethnography)是源自人類學家進行文化研究的一種經典方法。“它是一種強調對人以及人的文化進行詳細地、動態地、情境化描繪的方法,探究的是特定文化中人們的生活方式、價值觀念和行為模式。”[21]運用民族志方法能夠幫助研究者收集到“當地人”視角下解釋現象及問題的豐富資料。具體到本研究,研究者采用了比較民族志和縱向民族志的方法收集資料。科薩羅認為:“只有通過密集的、長期的民族志才能夠保證研究和理論解釋的普遍性,才能夠揭示出兒童群體的作用以及童年的復雜性。”[22]因此,在本研究開展的過程中,研究者采用目的性抽樣與方便抽樣相結合的方法,在2015年至2019年間,先后在江蘇省J市的一所私立幼兒園和一所公立園,以及浙江省X市的一所公立園,開展了跨越五年的民族志研究。本研究的空間跨域了中國的兩個省份、兩個城市中的三所幼兒園,這樣的取樣范圍有利于對研究資料進行橫向比較分析;在研究時間上,本研究追蹤了兒童群體從小班至大班結束的整個幼兒園生活,這樣的追蹤研究有利于研究者掌握更為完整的田野資料,并能進行縱向的比較分析。

(二)田野資料的收集過程

為了深入兒童群體,更好地貼近兒童,讓兒童群體在文化研究中發出自己的聲音,研究者采納了科薩羅“非典型成人”的策略,即成為“兒童的一種特殊朋友,這位成人朋友不以兒童常見的成人樣子和姿態去教育、要求他們,也不會主動與兒童進行互動,不干涉兒童間的對話和游戲,只是靜靜地旁觀兒童間的游戲,直到有幼兒主動來交流再與其互動”。[23]研究者通過對研究角色的積極塑造,逐步贏得了兒童群體的接納與信任,順利開展了此次民族志研究。本研究田野資料的收集過程可分為兩個階段:第一個階段是從2015年4月13日至2015年11月27日,研究者在江蘇省J市兩所幼兒園(其中G園為一所雙語高收費私立園,Z園為一所省一級公立園)開展了7個月田野研究。研究者對G園和Z園共兩個抽樣班級中的兒童同伴生活從小班下學期追蹤至中班上學期。第二個階段是從2018年3月18日至2019年6月25日,研究者在浙江省X市的S幼兒園(省一級公立園分園)開展了8個月的田野研究。研究者對S園一個抽樣班級中的兒童同伴生活從中班下學期追蹤至大班畢業。

研究者綜合運用了參與式觀察、兒童訪談、實物及作品分析的方法收集資料。其中,參與式觀察法重在詳細記錄幼兒園一日生活中兒童同伴間的各種交往事件。在幼兒園現場,研究者隨身攜帶記錄的紙筆,對于發生的關鍵事件以速記的方式先記錄下來。同時,在每日的觀察中研究者隨身攜帶錄音筆,隨時隨地記錄下幼兒間的詳細對話。此外,研究者還隨身攜帶了一個小型的手機(拍照或錄像時可以關閉所有聲音,不容易影響到投入活動中的幼兒),在觀察中,在不影響幼兒正常交往的情況下,研究者可用手機對于幼兒間發生的事件拍攝一些圖片及視頻資料。每日田野工作結束后對觀察現場的田野筆記和錄音資料及時進行回顧和整理,從而保證田野筆記資料的豐富和真實。兒童訪談法的運用是伴隨著研究者參與式觀察的過程開展的。研究者進入一所幼兒園開展田野觀察后,會在觀察初期、中期和末期多次對觀察班級的兒童進行隨機訪談和小組訪談,圍繞“班級中最好的朋友”“喜歡和誰一起玩”“不喜歡和誰一起玩”“最喜歡和同伴去的室內外區域”“喜歡的動畫片”等問題展開訪談。研究者在訪談中重點關注的是兒童間的同伴關系,以及幼兒的喜好及理由。這些兒童訪談資料可以與參與式觀察資料相互比對,保障了田野研究的有效性。最后,實物和作品分析法的運用也是在參與式觀察過程中同步進行的。研究者通過拍攝及時收集幼兒日常創作的手工作品、幼兒穿著的服飾、幼兒悄悄攜帶進入幼兒園的小物品等照片。例如,研究者在田野中收集了兒童用雪花片、小樂高等材料插塑的作品照片,兒童貼在水杯上的貼紙照片,兒童日常穿著的衣服及鞋子上的圖案照片,用來進行禮品交換的糖果和小玩具照片,等等。通過對這些實物及作品進行分析,能夠發現兒童群體內部展現出的行為偏好,也能與參與式觀察及兒童訪談資料之間進行三角互證。最終,在J市的田野研究中,研究者共撰寫整理了29萬字田野筆記,轉錄幼兒訪談資料近3萬字。在X市S園的研究中,研究者共撰寫并整理近10萬字田野筆記,轉錄幼兒訪談資料2.5萬多字。

為了保證研究結果的可靠性和確切性,避免導致效度“失真”的問題。研究者對田野筆記盡早進行了文本登錄工作;同時,研究者通過“非典型成人”策略進行研究角色管理,也有利于觀察到兒童群體內部更為真實的行為表現;此外,在分析資料和編碼過程中,研究者完全以兒童之間在交往過程中多次出現的詞匯、短語、句子為依據確定“本土概念”進行編碼,克服作為成人的文化前設。在編碼過程中,研究者采納多人共同協作編碼的方式,通過反復確認碼號一致性來確保研究的效度。與此同時,本研究最大的難點是研究者如何克服以成年人的慣常思維方式解讀孩子的生活。在分析和編碼過程中要做到從資料本身出發,運用相關檢驗法對收集到的資料進行反復的對比分析,從而保證“局內人”的視角。研究者不斷在觀察資料、訪談資料之間運用類似的資料互證、三角檢驗的方法,保證了研究結論的效度。

(三)田野資料的編碼及架構

1. 田野資料的編碼過程

民族志資料整理的過程遵循質性研究編碼的規范,是一個逐級編碼、分類、歸納、總結建立框架的過程,也是將資料予以選擇、聚焦、單純化、抽象化與轉化的一種過程。在本研究中,研究者綜合采用了“開放性編碼”與“集中性編碼”相結合的方法整理田野資料。

在“開放性編碼”環節,研究者將田野筆記按照三所幼兒園分別歸類。將三所幼兒園收集到的田野資料依照逐句編碼的方式開始編碼,尋找最小碼號,也即最小的分析單位。陳向明指出:“尋找碼號的一個標準是有關詞語或內容出現的頻率。如果某些現象在資料中反復出現,形成了一定的‘模式’,那么這些現象往往是資料中最為重要的內容,是被研究者關注的焦點,需要進行重點登錄。”[24]在確定碼號的過程中,研究者盡量使用兒童同伴群體的“本土概念”,也即使用對“被研究者自己來說有意義的語言”。[25]在“開放性編碼”階段,通過反復閱讀田野筆記分別確立三所幼兒園各自的“本土概念”。然后,研究者將三個園所梳理出的本土概念進行比對、分析、合并、歸類,確定三所幼兒園共同反映的本土概念。

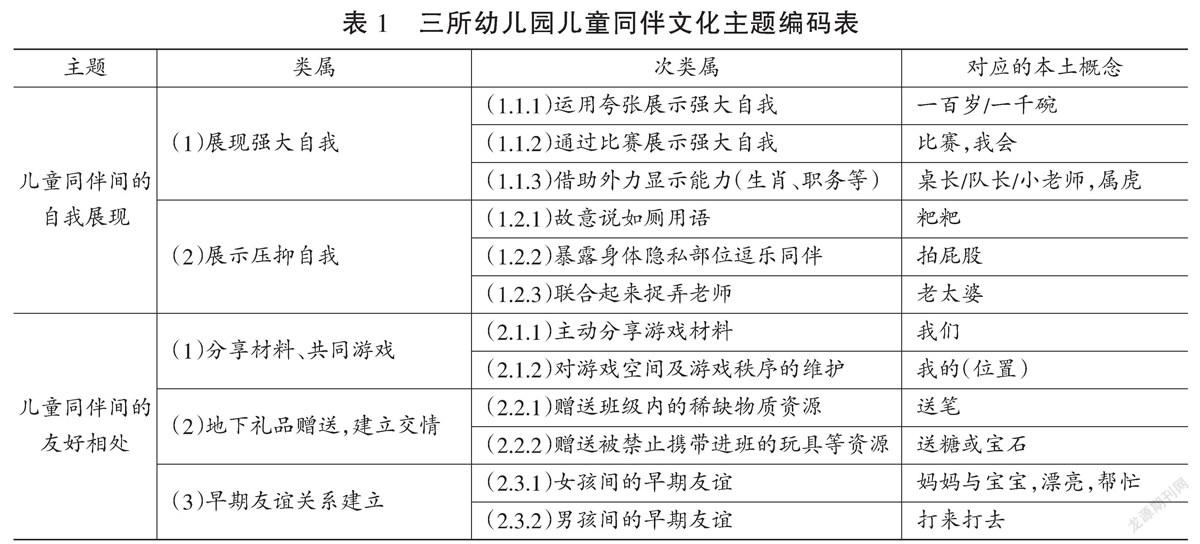

在“集中性編碼”階段,重點是從已經建立起的碼號之間尋找到聯系,確定寬泛的研究主題,以及主題之下可以提出的子主題與子話題。基于三所幼兒園共同反映的“本土概念”,研究者對兒童同伴之間開展的各類活動內容進行了“類屬分析”和“情境分析”,歸類整理出兒童同伴文化的五大核心主題,具體內容如表1所示。

2. 田野資料的邏輯架構

作為一項縱向民族志研究,整體分析框架的邏輯架構可以凸顯民族志研究的過程性和情境性特征。兒童同伴文化的五大核心主題反映了學前兒童同伴文化生成的動態過程,伴隨著兒童群體對幼兒園生活經驗的積累而逐漸展開。“兒童同伴間的自我展現”主題反映了兒童同伴交往中個體兒童展現出的獨特語言風格、行為方式。“兒童同伴間的友好相處”與“兒童同伴間的沖突分化”兩大主題反映了隨著兒童同伴間交往的深入逐漸形成的兩種相異的行為模式,即同伴間的和平友愛與沖突分化。“兒童集體性的常規游戲”與“兒童群體對班級規則的‘二次調整’”兩個主題反映了兒童群體關系趨于穩定后展現出的兩種兒童集體性的行為模式,即同伴群體的集體性假裝游戲和對成人制定規則的“二次調整”。五大主題的邏輯線索還原了兒童進入幼兒園生活后,由“我的”個體世界走向“我們的”群體世界的發展之路。這一邏輯分析框架重在梳理出兒童加入所屬文化群體,順利成為其中一員的過程,并在此基礎上深入分析了兒童群體的行動邏輯,嘗試揭示出兒童同伴文化的生成路徑。

四、學前兒童同伴文化的核心主題及分析

經過田野資料分析發現,盡管三所幼兒園在園所性質、辦園規模、班級環境、一日活動流程安排、課程組織等方面存在差異。但在三所幼兒園中,兒童群體都在成人掌權的時空背景下積極建構著與同齡人的文化生活。在與同伴的交往中,個體兒童運用多種策略建構著強大自我,并在同伴面前展現了更為真實的自我。隨著同伴交往的深入,兒童群體內部出現了以分享為核心的和平同伴文化和以分化為核心的沖突同伴文化。伴隨著兒童群體內部關系網絡的發展,三個兒童群體都在各自的幼兒園時空背景下生成著集體性的常規游戲,這些集體性常規游戲充分反映了兒童群體對成人文化的創造性改造。同時,面對成人文化的包圍,自主性和控制感越來越強大的兒童群體開始通過“二次調整”積極抵抗來自成人規則世界的控制,為自己贏得更多的自由交往時空。整體上,兒童群體在同伴交往中創造了一系列相對穩定的活動以及豐富的意義符號(語言、姿態、圖形等多種形式)。這些活動形式、意義符號反映出兒童群體共同的價值及利益關切,逐漸形成了一種既充滿游戲精神又蘊含復雜人際關系的同伴文化。

(一)兒童同伴間的自我展現

在三所幼兒園的田野觀察中發現,兒童在同齡人面前的自我展現和在成人面前的自我展現有明顯差別。一方面,在同伴交往中,幼兒善于運用多種策略顯示自身的強大,建構出更為強大的自我;另一方面,在與同伴的交往中,兒童展現出更為真實的自我,特別是被班級生活中各種組織規范約束著的壓抑自我。

1. 展現強大自我

符號互動學派(Symbolic Interactionism)認為,“人類與其他物種相比,其獨特的能力就是創造符號。語言是人類創造的最重要符號之一”。[26]在三所幼兒園中,兒童群體善于運用語言符號創造屬于同齡人的文化世界。在與同伴的交流中兒童群體內部出現了重復使用以“我”為主語的語句,逐漸形成了一種獨特的語言風格。

第一,兒童使用“夸張”的語言修辭手法來展示自身強大。“我100歲了”“我能拍一萬下”“我能吃一千碗”“我能數到一億”,這些都是田野中兒童同伴對話中使用的“本土概念”。對于兒童來說,“數字”是一種抽象的表達自我認知的方法。但在與數量接觸的過程中,幼兒漸漸地感知到數字表達出的重要含義。“100歲”“一千碗”“一萬下”是兒童主動運用自己對“數”的感知力來向同伴顯示自己的能力。通過夸張的手法,幼兒既能實現建構強大自我的愿望,也使得兒童同伴間的對話充滿趣味性。

第二,兒童會使用“比賽”的策略來展示自身的強大。在三所幼兒園的三個班級中,兒童同伴間非常喜歡通過比賽的方式來顯示自己的能力。幼兒會和同伴爭論“我的最漂亮”“我舉的最高”“我吃的最快”。幼兒會通過比較自己的身高、舉手的高度、吃飯的速度等來展示自己的能力。在比賽的過程中,幼兒展現出強烈的輸贏觀念。幼兒希望自己是更快、更高、更好的那一個。在幼兒相互比較的過程中,他們逐漸將成人社會的評價標準吸納到自己的生活世界中,并運用這些評價體系來建構強大自我。

第三,兒童還善于借助“外力”來顯示自身的強大。幼兒選擇借助的外力可以分為兩種:一種是在成人世界中具有一定權力、身份的角色形象,另一種是在其他生物中具有強大力量的角色形象。

在第一種情況下,幼兒常會借助某種成人賦予的身份向同伴顯示自己。幼兒會模仿成人的語氣、姿態和自己的同伴互動。“今天我是副隊長!都要站好了!”“我今天是小老師,趕快收起來!”兒童通過觀察身邊那些被賦予了某種權力、身份的成人行為,將成人文化中的權力關系吸收到同齡人互動中,創造性地再現身份、權力與個人力量之間的復雜關系。

在第二種情況下,幼兒非常喜歡借助有超能力的其他生物來顯示自己的力量。例如,男孩子會在拼搭建構材料后跟同伴展示自己的建構物具有的某種超能力。男孩們經常會使用“我是XXX”這個句型來展示自己的超能力。他們喜歡說“我是超級飛俠”“我是奧特曼”“我是恐龍大王”“我是蜘蛛俠”;而女孩們則喜歡說“我是艾薩(冰雪女王)”“我是小馬紫悅”。跨越性別會發現,兒童群體選擇成為的角色形象都具有某種強大的超能力。無論是男孩們喜歡的超級英雄,還是女孩們追捧的艾莎公主,虛構的超能力生物給幼兒帶來了前所未有的掌控感,滿足了幼兒建構超強自我的內在需要。在全球化的時代背景下,幼兒深受大眾傳媒,特別是動畫片中塑造的各種角色形象影響。動畫片是成人為兒童創造出的一種重要的文化符號,其中也蘊含著成人文化對兒童群體社會化的期待。在全球化背景下,多元文化符號在世界范圍內快速傳播。例如,來自美國的迪士尼游樂園、迪士尼公主系列動畫片在世界各地風靡,作為一種成人為兒童制造出的文化符號,它深深影響了世界各地兒童的日常生活。但是面對成人創造出的這些文化符號,兒童并未消極、被動地模仿,而是有選擇性地將其吸收、內化為同齡人互動中的重要媒介,用以建構同齡人文化。

此外,經過田野研究還發現,在全球化的時代背景下,中國兒童群體仍保留著對于中國傳統文化符號的繼承、吸收、內化與重構的互動經驗。例如,幼兒通過對中國傳統文化中關于十二生肖文化符號的運用,在同伴互動中彰顯自身的力量。十二生肖對中華民族幾千年的文化產生了深遠的影響。“十二生肖中的十二種動物恰恰是人類初民所崇拜的各種動物圖騰中的一部分。”[27]在兒童的思維系統中,十二生肖和原始人的圖騰信仰有異曲同工之處。幼兒會通過把自己生肖屬相的能量轉借到自己身上的方式來顯示自己的強大。在中國幼兒園,入學要求規定招收的新生必須是在每年9月1日前出生的年滿3周歲的幼兒。這一招生制度使得在每個幼兒園小班中都可能出現兩個相鄰年份出生(兩種生肖屬相)的幼兒。研究者在J市幼兒園觀察時,在G園B班和Z園A班班級幼兒群體中就包含了“屬老虎”和“屬兔子”的兩類兒童。兩個班級幼兒在交往中經常使用這樣的策略:屬老虎的幼兒會強調“我屬老虎,你屬兔子,我可以把你吃掉”,而屬兔子的幼兒面對屬老虎的同伴時,就會強調自己的爸爸屬“老虎”、媽媽屬“牛”、爺爺或奶奶屬“龍”,可以來保護自己。對幼兒來說,無論是中國本土的文化符號——生肖文化,還是全球化背景中通過媒介傳播的文化符號——奧特曼、冰雪女王,都使兒童群體建構自身的同伴文化時展現出一種超越自身局限的更為強大的自我。

2. 展現壓抑自我

在與同伴的交往中,幼兒間除了喜歡相互展示自我的強大,還會借助班級中的一些隱蔽性空間,展現出“自我”深處被壓抑的一面。幼兒行為主要表現為以下三種策略。

首先,在同伴之間故意說“如廁用語”。已有研究也發現:“孩童四歲時,許多兒童有時傾向喜歡造詞,或使用如廁用語(bathroom language),譬如pee-pee(小便)、ca-ca(大便)、poo-poo(大便)、potty(大小便)。”[28]如廁語言是在兒童語言發展中很自然的一段過程,隨著年齡的增長,很多孩子會不再熱衷說這樣的話語。在幼兒之間,他們會在聊天時候故意加上“臭粑粑”“大便”“臭屁”這些如廁用語。幼兒使用這些詞匯時通常會避免教師在場。幼兒使用這些用語的主要目的是和同伴說笑。一旦幼兒發現教師出現,他們就會快速更改自己的語言,或者露出不好意思的表情。

其次,暴露身體隱私部位逗笑同伴。當幼兒進入一些固定的比較隱蔽的班級區域時,特別是進入廁所區域后,幼兒會做一些被成人視為“不文雅”的行為。例如,故意朝向同伴做出拍屁股等搞笑的行為。而且這種行為不僅會在男孩子間進行,女孩子間也會通過這樣的舉動來逗笑同伴。

最后,幼兒會聯合起來捉弄老師。幼兒對教師的“捉弄”并沒有惡意。被幼兒選中“捉弄”的對象,恰恰一些更有親和力的教師。例如,教師在開展集體教學活動時,對幼兒會有更嚴格的紀律約束,從而保證課堂中的教學效果。通常教師會要求幼兒保持安靜,注意力集中。但是,幼兒卻喜歡抓住教師講話中偶爾的漏洞,進行夸張表現。幼兒會模仿老師的口誤,膽子最大的幼兒常常是“領頭羊”,其他孩子們會一起附和,增加同伴群體的力量。幼兒聯合起來捉弄老師,就改變了原本由成人掌控的局面。

整體來看,上述三種策略都是兒童群體對于一直被成人管理的壓抑自我的積極反抗。對于幼兒來說,沖破成人設置的各種“禁忌”是童年生活的重要主題。在與成人設置的各種“禁忌”相互對抗的過程中,幼兒體會到了掌控自己生活的快樂體驗。

(二)兒童同伴間的友好相處

兒童積極地參與到同齡人世界,獲得所屬群體的成員資格,對于兒童同伴文化的集體性建構具有重要意義。科薩羅也指出:“孩子是愛交際的。他們想要加入、參與并想成為小組中的一部分。”[29]隨著田野研究的開展,能夠發現三所幼兒園中的兒童基于各自的園所環境,善于運用多種交往策略,積極建立并維護與同伴的共同游戲關系。幼兒們逐步成為所屬文化中的重要成員,無論是為同伴文化的生成還是成人文化的再構都貢獻出重要的力量。

1. 分享材料,共同游戲

在田野研究中日漸發現,即使是小班年齡段的兒童,他們也更喜歡和同伴一起活動。幼兒既希望其他幼兒可以和自己一起玩,也希望可以加入到其他幼兒的游戲中。在與同伴交往的過程中,幼兒之間逐步形成了兩種看似矛盾但卻緊密相連的行為方式:一方面,幼兒通過主動與其他幼兒分享游戲材料,積極建立共同的游戲關系;另一方面,一旦兩人之間的游戲關系達成,幼兒就會嚴格履行對已經形成的“游戲空間”和“游戲秩序”的保護,排斥其他幼兒加入。兒童的行為容易被成人誤以為是不愿分享、自私的表現。事實上,幼兒并不拒絕分享,幼兒實則是想要保護正在進行的共同活動。“對互動空間的保護,是兒童積極維持他們對于自己努力創造的游戲活動的控制。”[30]對于年幼的孩童來說,在班級生活中自由游戲的時空都是有限的,能夠找到共同游戲的同伴是極為寶貴的。這兩種看似矛盾的活動實質上都是幼兒為了維護與其他幼兒一起游戲而進行的積極行動。

2. 地下禮品贈送,建立交情

幼兒還巧妙地把班級中的一些稀缺資源或是被禁止的物品帶到學校與其他幼兒分享,在同伴間建立交情。首先,幼兒會采用主動贈送稀缺資源來建立交情。例如,在G園B班,教師允許幼兒攜帶自己的水彩筆、蠟筆進入班級。而擁有各種筆的幼兒逐漸成為同伴中稀缺資源擁有者。缺少水彩筆的幼兒則需去跟資源擁有者借筆。在借筆的互動過程中,擁有稀缺資源的幼兒會采用“我送你一支熒光筆吧”“我送你一把彩筆”“我送你一盒彩色鉛筆”的行動主動與其他幼兒建立交情。

其次,幼兒之間還會通過交換被教師禁止的物品或食品來建立交情。幼兒會在入園時悄悄帶一些零食或小玩具與其他幼兒分享,建立同伴間的交情。在孩子之間流通的地下物品很多都是成人并不在意的小玩意,一些小的貼紙或是幼兒自己的折紙作品、鞋子或是衣服上的小裝飾品,甚至是用從毛衣上的絨毛搓成的小球,這些都被兒童用來交換或者相互贈送以建立交情。

3. 早期友誼關系的形成

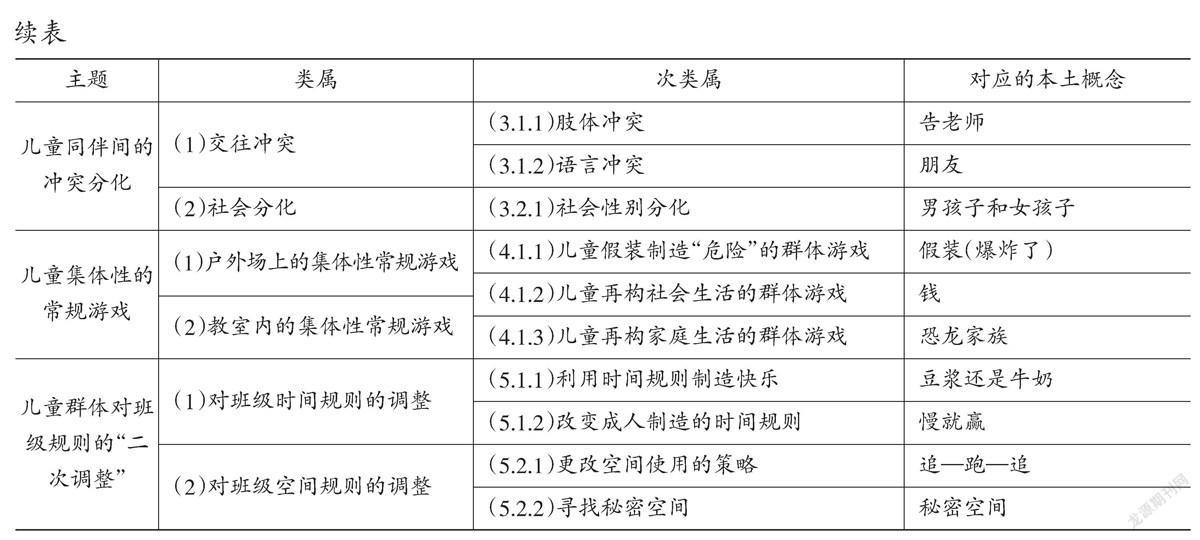

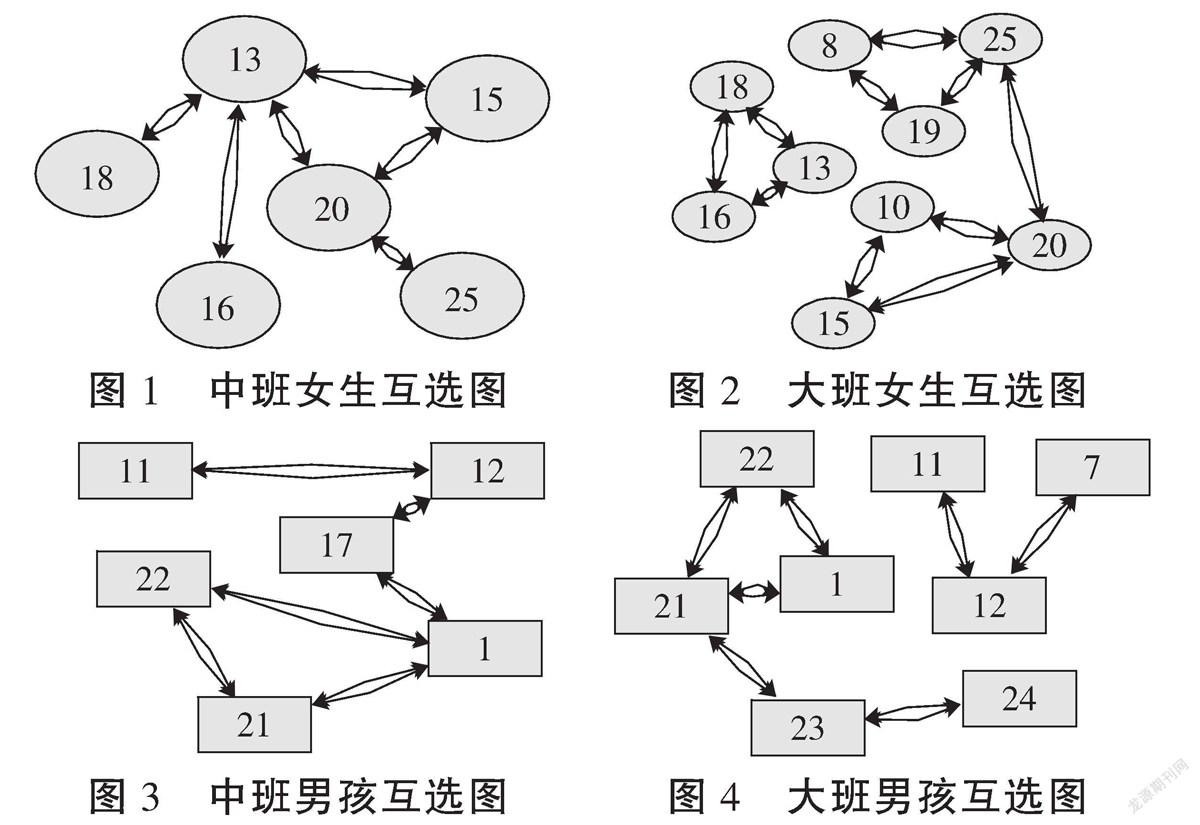

伴隨著兒童同伴間共同游戲經驗的積累,早期童年友誼關系逐步形成。整體上,幼兒從小班到大班,隨著交往的深入逐步出現以性別為基本單位,非常穩定的早期友誼關系。在S園C班,研究者對班級幼兒群體的同伴關系進行了跨越兩年的追蹤研究。通過整合幼兒訪談資料和田野觀察資料(圖1至圖4為幼兒間同伴提名最喜歡同伴的統計結果)發現,班級中幼兒以性別為基本分析單位建立的友誼關系趨勢明顯。對于年幼兒童而言,最初的朋友就是可以經常和自己一起玩的人。通過對三所幼兒園的田野資料進行分析,能夠歸納出幼兒間早期友誼關系具有三個明顯的特征:第一,隨著孩子們在幼兒園共同生活經驗的積累,孩子們的交友范圍在擴展。親密交友圈涉及的班級幼兒無論是男生還是女生都在增加。第二,班級中早期友誼關系建立后,具有很強的穩定性和持續性。第三,班級中早期友誼關系具有明顯的性別分化傾向。男孩和女孩都更傾向于和同性別同伴建立親密關系。此外,與男生相比,女生之間的交往關系更復雜,女孩們也更喜歡建立親密的關系。無論是兩人組還是三人組,女孩組成的親密友誼關系數量都超過了男孩們。

在女孩間的親密關系建立過程中,早期家庭中積累的交往經驗、相同的興趣愛好、共同游戲的時機都是促進女孩友誼形成的關鍵要素。隨著田野觀察的深入,研究者發現與男孩子熱衷于身體對抗不同,女孩子傾向于更為溫柔又親密的身體接觸。女孩們常常聚在一起說“悄悄話”,以此彰顯彼此間的親密關系。這種近距離的身體接觸幫助女孩們獲得了重要的安全感和歸屬感。同時,女孩們還會一起探究與“美”和“親密關系”主題相關的假裝游戲,進一步穩固群體關系,形成“閨蜜圈”。

男孩子間建立的早期友誼和女孩子們一樣,組成朋友圈的對象一定是經常在一起玩的同伴。但與女孩子通過溫柔的身體接觸建立親密關系非常不同,男孩子通過彼此間的身體對抗建立起友誼關系。在對男孩們的訪談中,當研究者問到“我經常看到你們男孩子聚在一起,你們會玩什么呢?”,男孩們笑著回答“我們喜歡打來打去”。在田野觀察中能夠發現男孩們聚在一起時,喜歡在游戲中進行相互爭斗,特別是借助具有超能力的假想物體進行對抗游戲。在男孩的訪談中,幼兒談論自己喜歡的動畫片時,提名了《爆裂飛車》《絕地求生》《迷你特工隊》。男孩子選擇的這些動畫片,都包含了對抗、冒險、戰斗等英雄主義的價值觀念,而共同的喜好也使得男孩們有了繼續玩假裝游戲的主題。男孩們進行的假裝游戲中主題涉及戰爭、變身、合體等充滿了對抗性的元素。男孩們的這些特點,也使得他們在同伴關系的建立中更具有開放性。男孩們癡迷的不是在關系中獲得穩定感和歸屬感,而是渴望在對抗性的關系中贏得掌控感和力量感。

總之,經過田野研究可以肯定的是即使是學前兒童,他們都在積極發展早期友誼關系,并調動身邊的各種有利資源去擴展、維系這些寶貴的親密關系。幼兒從獨自游戲走向同伴間的合作游戲,其社會性參與程度明顯在增強。這個過程使得幼兒逐漸走出個人世界,而進入到更廣大的群體世界中。

(三)兒童同伴間的沖突分化

“盡管社會參與和友誼的建立是年幼孩子同輩文化的核心過程,但在童年早期,同輩關系中的分化過程就已經開始。”[31]沖突與社會分化的過程相伴而生,一方面促使兒童同伴群體內部的組織結構變得更加復雜,另一方面也使得兒童同伴文化的內涵變得更加富有層次性。

1. 交往沖突

在三所幼兒園中,兒童群體內部的沖突類型可劃分為兩大類:第一類是較為外顯的肢體沖突;第二類則是比較隱蔽的語言沖突。在研究者觀察的三所幼兒園中,幼兒間肢體沖突的最主要原因是爭奪操作材料。從整個班級生態環境來看,引發爭搶的“材料”往往具有這樣的特征:材料在使用上沒有明顯的順序限定,材料的數量和構造不適合多人同時操作,材料在班級中屬于“稀缺資源”。

除了直接的肢體沖突,在幼兒同伴的交往過程中他們也會進行激烈的言語沖突和辯論,而且這種語言上的爭論通常不容易被老師發現。幼兒間會使用隱蔽的語言策略發生沖突。其中最為隱蔽的語言沖突策略就是使用“朋友”一詞的歸屬感和排斥性給同伴制造壓力。在與同伴交往中幼兒會主動使用“朋友”這一詞匯幫助自己有效地加入游戲、保護游戲空間,積極地維護自己的自由玩耍時機。例如,幼兒會說“我是你的朋友,對嗎?我是你的朋友就可以,對不對?”“你不給我,我就不和你做朋友了”“他/她不可以,(因為)他/她不是我的朋友”。語言沖突的過程會出現同伴間的排斥,這會給幼兒的情緒帶來很大的壓力。但在這個過程中,幼兒之間也慢慢建構起更為緊密的同伴關系網絡,建立起彼此間的歸屬感和親密關系。

2. 社會性別分化

與此同時,伴隨著兒童對交友對象的選擇、親密關系的建立,兒童同伴群體的社會分化過程不斷展開。其中最為明顯的行為特征是出現了顯著的社會性別分化現象。所謂社會性別,是指兩性在社會文化中形成的屬于女性或男性的群體特征和行為方式。社會性別概念強調性別的文化特性,是社會與文化賦予男性氣質和女性氣質的種種意義。[32]社會性別分化現象將會促使兒童同伴文化內部形成更為復雜的小文化圈,展現出不同的亞文化風格。

研究者在三所幼兒園開展民族志時發現,整體上,三個兒童群體日漸展現出了顯著的社會性別分化趨勢。但G園B班與S園C班的幼兒群體內部表現出的性別分化現象比Z園A班的幼兒群體更為明顯。盡管研究者在Z園A班和G園B班進行田野研究時,兩個班級中的幼兒都處于小班到中班上學期(3~4歲、4~5歲)的階段。但整體上,Z園A班幼兒之間進行的跨性別游戲更多,幼兒之間尚未形成較為固定的游戲伙伴關系。通過對不同類型資料進一步分析整理發現,在Z園A班,教室內主要以桌椅將幼兒固定在“U”型的座位上,幼兒的座位也是由教師直接安排好的,且在Z園A班,班級中幼兒(42人)人數多,幼兒間自主游戲的時間有限,這些因素都可能影響兒童群體內部性別分化趨勢的展現,而在G園B班(25人),幼兒間沒有固定的座位,孩子們有更多的時間和機會選擇同伴游戲,這些因素能夠促使幼兒間在互動中表現出更為明顯的性別分化現象。在田野觀察中,G園B班內幼兒間開展的常規性群體游戲中,已經明顯表現出根據性別特征分配游戲角色的現象。當研究者在S園C班(24人)進行研究時,班級中的幼兒正處于中大班(5~6歲)階段時,性別分化的趨勢表現得尤其明顯。研究者認為這一現象的出現一方面與兒童的生理成熟有關,但更重要的是與S園C班的班級環境、一日生活流程安排、幼兒間自由游戲的機會有密切關聯。隨著幼兒園課程改革的發展,S園C班幼兒一日生活安排以游戲化課程為主,教師給予了兒童更多的自主游戲和交往空間,也使得兒童有機會展現出自主選擇背后的性別分化現象。

隨著田野觀察的深入,研究者發現,幼兒同伴關系建立之所以會表現出明顯的社會性別分化趨勢,一個重要的原因是男孩和女孩群體在共同游戲主題的選擇上存在明顯差別。正如上文論述的,在建立友誼關系的過程中,男孩子間的共同游戲主要圍繞著“超強力量與戰斗競爭”展開,而女孩子間的共同游戲則圍繞著“美與親密情感”開展。

男孩之間非常喜歡將現實中小的模型玩具想象成他們認知中超級強大的物體形象。男孩們會用夸張的語氣發出“變身”“合體”的聲音,然后瞬間表現出非常強大的樣子和同伴互動。男孩們在“以物代物”的假裝游戲中,特別喜愛把帶有超能力的物品或人物嫁接到自己可控的物體上,從而間接彰顯自身的強大。這是男孩互動游戲主題選擇中非常顯著的特征。男孩們在共同游戲中主要會選擇兩種事物來彰顯自身的強大,并與其他男孩進行戰斗競賽。第一種是外表超大且具有破壞性的大型物體。例如強力飛機、超級火箭彈、槍。第二種是具有超能力的人物形象化身。例如奧特曼、蜘蛛俠、擎天柱、爆裂飛車。男孩們會先利用建構材料進行拼搭,然后利用拼搭物進行角色扮演游戲。男孩們之間進行的角色游戲都會伴隨著“比誰更厲害”或是“探險—拯救”而展開。男孩們經常會在與同伴的游戲中用“超級”“無敵”“非常厲害”等修飾詞來形容他們搭建出的玩具材料。男孩們逐漸從“我的玩具很厲害”“我的玩具可以打敗你的玩具”過渡到“我很厲害”“我可以打敗你”。男孩們熱衷于對超能力角色的扮演,這滿足了男孩們在戰斗主題游戲中獲得勝利的強烈愿望。同時,也滿足了所有幼兒力圖彰顯自身強大力量,掌控生活的內在需求。男孩們喜歡假想自己是一位可以拯救并掌控一切的超人。在男孩們進行的游戲中,他們會爭搶英雄角色,而把群體中最弱或最不受歡迎的男孩分配為“怪獸”“小偷”“惡魔”這樣的邪惡角色。男孩們在這些戰斗游戲中充分展現了自身對于英雄主義、家園守護的強烈愿望。男孩們在這樣的同伴文化圈中逐漸獲得了最初的男子氣概。在自身性別社會化的過程中,兒童群體發揮了不可或缺的重要作用。在對兒童進行訪談時,男孩子們也表示自己更喜歡建構類的游戲,他們更愿意去建構區和益智區玩。實際上,男孩子的這種選擇滿足了他們通過自由搭建材料然后進行戰斗的愿望。

在女孩們的互動中,她們喜歡圍繞美和情感有關的主題展開游戲。女孩們之間進行的共同游戲可以分為兩大類:第一類是女孩之間進行的與“美”相關的互動。女孩間會玩“誰的裙子更漂亮”“誰的裙子可以轉得最大”的“比美”游戲;也會一起玩“化妝變美”的裝扮游戲;還會化身公主和王后,假裝佩戴美麗的王冠進行角色扮演游戲。第二類女孩間的游戲是與親密情感相關的角色扮演游戲。女孩們會扮演“媽媽給寶寶煮飯”“生寶寶”“做餅干的姐姐妹妹”“走失了寶寶的焦慮媽媽”等角色還原女孩們關注的親密情感關系。通過田野資料的分析發現,女孩們熱衷于在角色游戲中扮演照料者與被照料者的生活角色,特別是在游戲過程中常表現出對同性別母親角色的關注和依戀的情感。此外,女孩們還會選擇與“美”相關的主題,如化妝、漂亮衣服、皇冠等外在的裝飾。女孩更喜歡在角色游戲中一起扮演公主游戲,也更喜歡用雪花片等建構材料制作花園、城堡等物體。總之,女孩子自發引起的互動游戲中,選擇的大部分都是與同性別角色密切相關的主題。追求外在美和情感的釋放是女孩群體中的核心主題特征。而在訪談中,女孩子則表示她們更喜歡選擇去玩的區域是美工區。正如訪談中女孩們的解釋:“因為美工區,我們女孩子都喜歡去那邊做東西。”在美工區里有更多色彩鮮艷,可供女孩們操作用來制作美麗事物的原材料。

總之,沖突與社會分化是兒童同伴文化中的核心要素。兒童之間的沖突和分化是伴隨著群體生活自然展開的,沖突和分化的過程促使兒童同伴群體的社會組織不斷朝向更復雜的結構發展。

(四)兒童集體性的常規游戲

常規游戲是兒童間在交往過程中自然形成的一種穩定的活動形態。兒童集體性常規游戲每天都在特定的時間段重復發生,班級內多數幼兒會共同參與,是一種發生在兒童群體內部的常態性活動。科薩羅認為:“常規(routines)本身具有慣習性(habitual)、理所當然性的特點,給兒童和所有社會行動者提供了安全感和對特定社會群體的共同歸屬感。常規具有高度可預見性,也為一系列社會文化知識的生產、展示和闡釋提供了框架平臺。”[33]在兒童之間,“共享性游戲一經建立,兒童便會創設一系列的行為常規”。[34]在集體性常規游戲中,包含了“對兒童同輩文化共同價值觀與利益關切的模式化的、重復的合作性表達”。[35]經過對三所幼兒園田野資料的編碼歸類發現,三個兒童群體充分利用了各自幼兒園的活動資源,集體建構了多種常規游戲。在集體性常規游戲中,兒童群體展現出一種獨特的行為模式——集體性假裝。集體性常規游戲充分展現了兒童同伴文化的創造性和共享性,以及對于成人文化的創造性吸納及再構過程。整體上,集體性常規游戲為幼兒之間形成歸屬感、建立身份認同、創造兒童同伴文化有突出貢獻。

1. “火山爆發了”:兒童假裝制造“危險”的集體性常規游戲

與室內環境相比,戶外為兒童提供了更多自由奔跑、追逐的活動空間。在戶外場上,幼兒“用全部肢體充分感受生命,他們可以在游戲中體驗勇敢無畏和冒險精神,探索新地形,創造出令人激動的、戲劇性的情境”。[36]在田野觀察中發現,兒童群體善于利用戶外場上的資源,開展了一種假裝制造“危險”的冒險游戲。

這種“危險”游戲會重復在戶外場上發生,并伴隨固定的行為模式。首先,幼兒會發現一處特殊的空間,例如,比較高的坡、圍在鐵欄桿里的消防栓等;隨后,幼兒會將這些高的坡或是消防栓假想為火山等爆炸危險源;然后,幼兒會一起故意接近“危險源”并由其中的一個幼兒率先喊出“XXX爆炸了”的警告,剩下的幼兒一起向四周快速跑開;而后,幼兒們會再一次接近“危險源”,并再一次在“爆炸了”的尖叫中撤退。發現危險—成功逃脫危險—返回危險地—再次發現危險—再次成功逃脫危險的集體假裝行為會一次次重復發生在幼兒園的戶外場上。

“爆炸游戲”充滿了緊張感和刺激感。兒童群體將從成人世界獲得的關于“火山爆發”“消防栓爆炸”等事物的危險性知識經驗與自己所處的幼兒園空間場景建立關聯。通過集體性的假裝游戲,兒童群體在“自己制造危險—逃脫危險—征服危險”的反復過程中不斷獲得掌控感。集體性的冒險游戲使得兒童群體獲得了更為強大的力量,緩解了兒童內心深處的成長焦慮以及對于危險事物的恐懼。

2. “要給錢”:兒童創造性再構社會生活經驗的集體性常規游戲

在戶外場上,幼兒還善于將自己去游樂場或乘坐高鐵等社會生活經驗創造性地再構到與同伴的集體性常規游戲中。在Z園戶外場上,幼兒創造性地共同改造了一座成人用來訓練幼兒平衡感和腿部力量的“鐵鏈橋”。在使用“鐵鏈橋”時,幼兒群體創造性地增加了“給錢”環節。當幼兒們抵達戶外場使用“鐵鏈橋”時,會有一個幼兒站在“鐵鏈橋”的一邊,對每一個穿行者說:“要給錢!要給錢!”每一位穿行的幼兒也會配合地回應:“給錢了,給錢了!”而且,兒童群體還默契地把成人社會中的“錢”替換成在戶外場上可以獲得的“樹葉”。通過兒童群體的創造性改造,成人設計用來身體鍛煉的“鐵鏈橋”被賦予了嶄新的游戲意義和持續的游戲樂趣。

3. “恐龍家族的聚會”:兒童再構家庭生活經驗的集體性常規游戲

此外,兒童群體還創造性地改造家庭生活經驗開展集體性常規游戲。在S園的戶外場上,C班兒童群體將人類的家庭生活與自己喜愛的強大動物進行聯結,創造性地生發出家族聚會的常規游戲——“恐龍家族聚會”。在S園戶外場上,C班幼兒把各種顏色的輪胎一個挨著一個圍成一個閉合的圓圈。然后,幼兒們會圍坐在這個閉合的圓圈中分配“恐龍家族”的游戲身份:一個能力強大的男孩會主動扮演“恐龍家族的爸爸”,然后由“恐龍爸爸”在女孩中挑選一位扮演“恐龍家族的媽媽”,剩下的幼兒則會扮演兩人的“恐龍寶寶”。在這個游戲中,班級中多數幼兒都愿意加入進來,但班級中不受歡迎的幼兒會被排斥在外。被分配了角色的幼兒會圍繞熟悉的家庭生活場景,進行各種假裝游戲。幼兒們把圓圓的輪胎假想成家中的淋浴房、餐廳、臥室,或者是可以外出玩耍的私家汽車、游船等。一方面,幼兒們創造性地把各種家庭生活場景再現在幼兒園空間中,用來生成同齡人文化;另一方面,幼兒也利用“家族”概念傳達出的親密關系,區分同伴之間的親疏遠近,從而在同齡人之間形成更強的凝聚力和歸屬感。

(五)兒童群體對班級規則的“二次調整”

與家庭生活不同,“作為一個特殊的教養機構,幼兒園有對規范與制度的特殊要求”。[37]教師對幼兒進行的行為規范會轉化成班級一日生活中的各項規則要求。規則的要求往往是統一的、強制性的。隨著幼兒對班級中各項規則的熟悉,兒童群體會通過對班級規則進行“二次調整”(Secondary Adjustment)為自己爭取生活的部分控制權。“二次調整”由戈夫曼(Erving G)提出,是指“任何可供組織成員使用未經授權手段,或達成非法目的的慣習性安排(Habitual Arrangement)。通過二次調整,組織成員可以逃避組織對其應該做什么、可以得到什么、應該成為什么樣的人等方面的規定與限制”。[38]“二次調整”可以看作是兒童群體對成人規則世界的創造性集體應對。兒童通過主動改變成人制定的規則獲得快樂、贏得掌控感。兒童群體對班級規則的“二次調整”并不以破壞教師制定的班級規則為根本目的,相反,幼兒對班級規則的“二次調整”進一步維護了班級的秩序。同時,幼兒對班級規則的“二次調整”也促使教師主動調整規則中的不合理處,使班級的規范制度朝向更為人性化的方向發展。

1. 對班級時間規則的調整

在幼兒園班級生活中,教師掌控下的時間節奏強調的是系統性、秩序感,關注幼兒時間意識的培養。教師通過強調“在規定時間做規定的事情”“催促,提高時間使用效率”兩種策略強化幼兒的時間規則意識。隨著幼兒對班級規則的熟悉,一方面,幼兒會發現自己無法直接反抗成人制定的時間規則;但另一方面,幼兒又會積極地采用各種策略抵抗成人的控制。

(1)提前“偷”吃:幼兒利用時間規則制造快樂。

幼兒會聯合起來在餐點時間通過“提前偷吃”,挑戰由成人制定的“等待保育員發放好食物后,大家一起吃”的統一要求。“提前偷吃”即是孩子之間的小秘密,而實際上老師也是知道的。但教師并未嚴格禁止、懲罰兒童“提前偷吃”的行為。因為在餐點時間,教師更強調的行為規則是“保持安靜”。幼兒悄悄進行“偷吃”活動,實則就是在維護教師的這一規則要求。同時,教師也認同等待保育員分發食物后統一吃飯是可以有彈性的。因為班級中幼兒數量多,天氣冷的時候,先分到的食物很快就會涼掉,幼兒食用了反而不利于健康。幼兒也漸漸從老師“彈性”的態度中找到了既能在同伴間制造快樂,又能掌控自己生活的方法。幼兒小心翼翼地對一致性的規則加以修改,不斷試探成人設置的行為邊界,更好地理解了成人世界規則的意義。

(2)“誰慢誰就贏”:幼兒主動改變成人規定的時間規則。

對三所幼兒園的田野研究跨越了近五年時間。盡管幼兒園間班級一日生活組織中有了諸多改變,但統一午睡的時間規則被保留下來。幼兒園中的午睡環節是統一性的、強制性的制度安排。無論幼兒是否想睡,也不論幼兒是否真的能睡著,在這段時間中,班級里所有的孩子都必須參與午睡。在午睡時間,教師對幼兒的要求是“快點睡了”“小眼睛、小嘴巴閉起來”“睡覺時間,不要聊天”。但面對一致性的要求,幼兒會想出各種各樣的方法延遲自己睡覺的時間,特別是對于那些不想午睡的幼兒,他們會盡可能想出各種策略延遲自己的入睡時間。例如,幼兒們會按照老師的要求在睡覺前自己脫衣服并整理好。但是,幼兒并不會真的快速把衣服脫掉、整理好。恰恰相反,不愿意午睡的幼兒會故意放慢脫衣服、折衣服的速度。有些孩子還會在這個過程中和同伴玩“誰慢誰就贏”的游戲。這樣可以一邊增加樂趣、拖延時間,一邊主動違反成人制定的“誰快誰最棒”的規則要求,獲得掌控權。

幼兒對于成人規則的“二次調整”對于社會規則體系的維系和更新都發揮著極為重要的作用。目前在中國的部分幼兒園中,已有先行者開始嘗試調整統一午睡的制度。試想如果兒童群體一直默默忍受,從不反抗,成人又如何能夠意識到統一管理背后存在的問題。在午睡這個環節中,能夠清晰地看到兒童群體面對成人統一規則的變通能力。兒童對午睡規則的“二次調整”,實則讓成人文化朝向一種更加民主、人性化的方向前行。

2. 兒童對空間規則的“二次調整”

除了對班級生活中時間規則進行積極的調整,幼兒還會對班級中與空間有關的規則進行“二次調整”。主要表現為兩種策略:(1)幼兒會主動改變由教師規劃的活動空間的功能。例如,在三個班級教室內都有一塊用來開展集體教學活動的空地。這塊空地在組織集體活動時會處在教師的嚴格管控下。但隨著集體活動的結束,這塊空地又會被幼兒重新利用變成自由游戲的場所。(2)幼兒還會通過主動逃避成人的視線,創造機會隱蔽地建構出與同伴交往的“秘密空間”來延展自由活動的空間。這些“秘密空間”幫助幼兒暫時從成人掌控下的活動空間中逃離出去,保證了幼兒之間相對自由地開展“地下生活”。這些秘密空間主要包括:各個區角、廁所、遠離黑板的教室角落、走廊等。這些場所常常是被老師放松管理的地方。因此,在這些空間下幼兒會有更多自主活動的機會。幼兒之間也會積極地利用這些自由的活動空間,創造出各種玩的方式和內容。

五、學前兒童同伴文化的生成路徑分析

兒童同伴文化形成于兒童群體內部,是以兒童為主體創造的文化形態。通過深描兒童同伴文化的核心主題,可以展現兒童群體獨特的行為方式,反映出兒童群體共同的行為關切、價值追求。兒童同伴文化具有公共性、集體性、共享性和行動屬性。

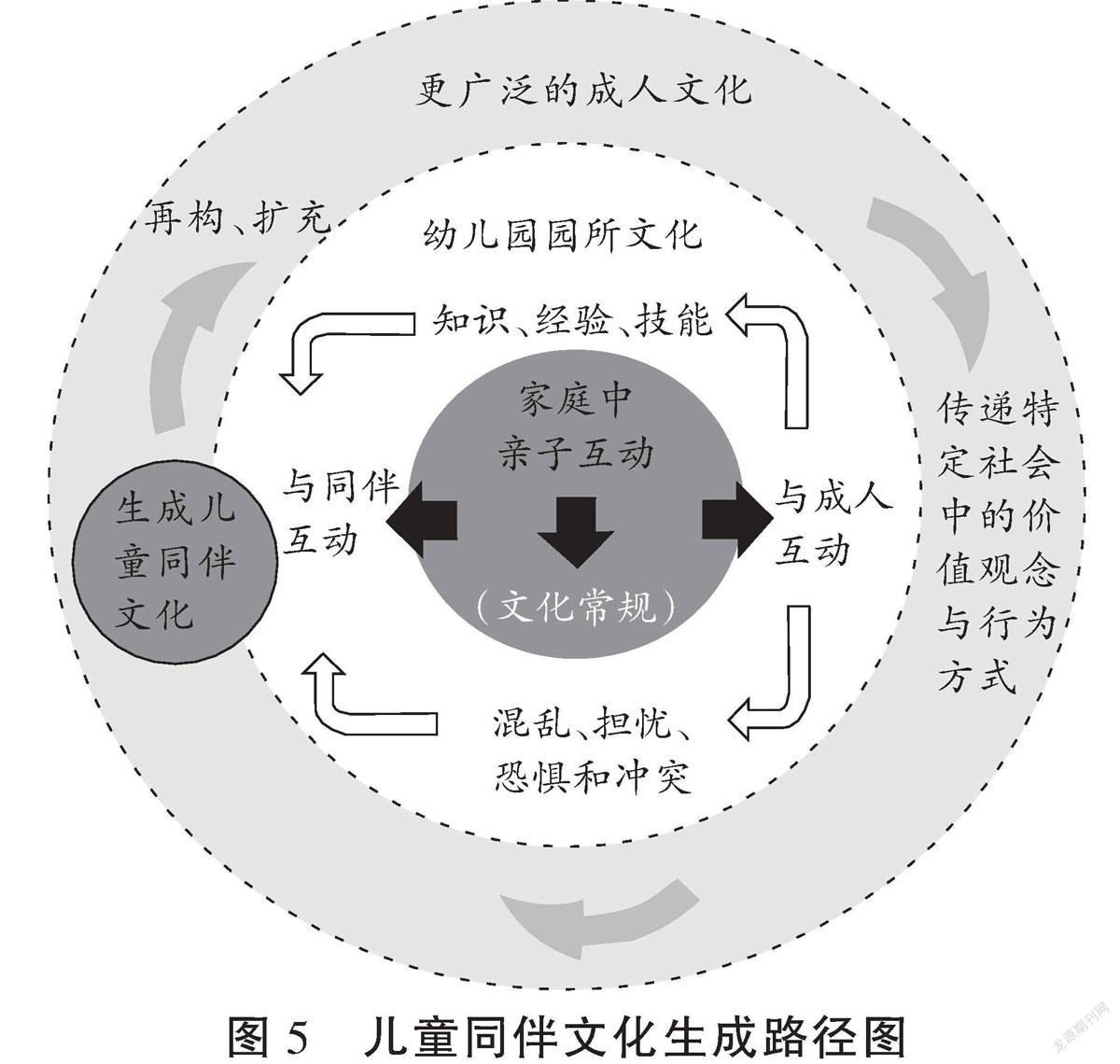

如圖5所示,兒童同伴文化的生成與兒童出生后就一直伴隨左右的成人文化密切相關。早期家庭中的親子互動,為兒童積累了大量的參與文化常規活動的經驗。這些經驗在兒童進入幼兒園后,不斷展現在其與同伴及其他成人的交往世界中,成為兒童群體生成同齡人文化的重要資源。兒童群體通過對這些經驗的創造性占有,在游戲中不斷吸收、革新已有的成人文化,達到對成人文化的再構與擴充。幼兒園中兒童同伴文化的生成有其特殊的場景特征。兒童同伴文化一直行走在“前臺生活”與“后臺生活”[39]并存的雙重時空下。在這一時空背景下,兒童群體在同伴交往過程中逐步展現出了獨特的行為模式,也反映出兒童群體所持有的共同價值關切。在成人主控的班級生活中,兒童渴望展現強大的自我,掌控自己的生活。隨著與更多同齡人的交往,在共同游戲的動力下,兒童積極地加入到所屬群體中,獲得成員資格。同時,兒童在社會性別分化的過程中,建立了結構更為穩定和復雜的同齡群體,并在其中不斷完成自身社會化的使命。隨著更大范圍的同伴群體形成,兒童集體性的常規游戲給予了兒童更強的歸屬感和認同感,幼兒開始共同挑戰并重整成人設定的規則。在對成人文化創造性的再構過程中,“兒童的文化”得以生成。

(一)兒童“自我”的成長:兒童同伴文化生成的內在源泉

兒童同伴文化生成的內在源泉是作為文化創造主體的兒童自我意識的蘇醒。符號互動論的實際奠基人喬治·H.米德(George Herbert Mead)認為:“自我是某種不斷發展的東西,它并不是與生俱來的,而是在社會經驗過程和社會活動過程中出現的。”[40]米德強調自我的形成依賴于與他人的社會交往。兒童在與他人的交往過程中形成了兩種不同性質的人際關系:垂直關系(Vertical Relationships)和水平關系(Horizontal Relationships)。“垂直關系是指兒童與那些比自己擁有更多知識和更多權利的成人(父母、老師)之間形成的一種關系,其性質具有互補性,即成人控制,兒童服從;兒童尋求幫助,成人提供幫助,如親子關系和師幼關系。水平關系,是指兒童與那些和自己具有相同社會權利的同伴之間形成的一種關系,其性質是平等的、互惠的,如同胞關系和同伴關系。”[41]“同伴關系為兒童提供了在權力相對平等的環境中交往的獨特機會。”[42]兒童同伴間建立的關系與兒童和成人之間形成的關系有根本區別。相較于成人,兒童會意識到自身的身材、力量、知識上的不足。在與成人的交往中,兒童的自我在一定程度上會受到壓制。他們總會在與成人的較量中感受到不足和差距。但在與同伴的交往中,幼兒之間的關系更加的平等,彼此之間也有更多的相似之處。在與同伴相處的過程中,兒童自我的成長朝向更為主動的方向發展,兒童開始體會到主體性帶給自己生活的掌控力。

在三所幼兒園的研究中能夠發現,兒童群體都展現出了強烈的自主性和能動性。一方面,幼兒在同伴交往中善于運用多種策略顯示自身的強大。從中能夠看出幼兒對于建構強大自我的渴望,這也是兒童積極成長的重要標志。另一方面,幼兒也在同伴交往過程中展示出被組織規范約束著的壓抑自我。同伴間相互顯露出的真實自我,在一定程度上正反映出當前我國幼兒園的組織文化中仍存在成人對兒童同伴文化的不理解、不尊重、忽視甚至是壓制的現象。在兒童同伴的互動過程中,幼兒個體展現出的獨特語言風格、身體姿態等有意義的符號對于生成兒童同伴文化具有重要作用。但不可回避的是,在兒童的對話中也能夠發現同伴之間十分熱衷于比賽、較量。兒童交往中傳達出的這一語言風格也能反映出成人文化特別是當前我國學校文化中“效率至上”的氛圍對兒童群體產生的影響。

(二)兒童間的共同游戲:兒童同伴文化生成的核心動力

通過對兒童同伴文化的核心主題進行深描會發現共同游戲是兒童同伴文化生成的核心動力。即使是年幼的兒童,他們也更愿意和同伴一起玩,并在與同伴的互動過程中積極建立并維護共同的游戲關系。共同游戲的內在愿望促使兒童積極加入到所屬群體的社會生活中,積極與同伴建立游戲關系,并逐步形成以性別為重要維度的親密關系。通過共同游戲,兒童群體得以將成人世界吸收到的知識、經驗以及恐懼、擔憂進行創造性的改組和改造,在集體性假裝游戲中生成同齡人文化。

“游戲乃是兒童的天性。”[43]這一觀點不僅在生活中為人們所共識,也為許多思想家闡述。“游戲”可以看作是進入兒童世界的通行證。共同游戲是兒童同伴文化生成的核心動力。田野觀察的過程也不斷發現,兒童同伴文化的核心主題都圍繞著共同游戲展開。幼兒為了“玩”會一起分享協作,為了“玩”又會彼此爭吵辯論,還會在“玩”中化解矛盾。在與同伴自由游戲的過程中,孩子們自然地開始了性別分化過程,使得兒童社會的結構和層次更加豐富,促使兒童同伴文化的內涵和外延不斷延伸。

對于兒童來說,“游戲是一種內在動機的活動,不需要特別的外在目的”。[44]與成人關注游戲的效用價值不同,兒童重視的是在玩耍過程中體會到的快樂。對于“過程性體驗的關注”正是兒童群體關切的價值所在。在兒童同伴文化中其核心的價值追求是兒童對于過程、體驗、情感的關注而非功利、結果、效用與價值。哲學家將兒童在游戲中的狀態稱為擁有了“游戲精神”。“游戲精神是一種自由想象和創造的精神,一種平等的精神,一種過程本身就是結果的非功利精神。”[45]游戲精神是兒童精神生活的生動寫照,反映了兒童精神世界的自主、自覺。“游戲精神”最終形成了兒童同伴文化獨特的價值追求。

(三)對成人文化的闡釋性再構:兒童同伴文化生成的路徑機制

經過三所幼兒園的田野研究會發現,兒童同伴文化的產生與成人文化間有著密切的關系。但兩者之間的關系不是線性發展的,即所謂“不成熟的”兒童同伴文化被更“成熟的”成人文化引導、規范。兒童同伴文化的產生既不是對成人文化的簡單模仿,也不是對成人世界的直接占有。兒童創造性地從成人世界中獲得適當的信息,以產生自己獨特的同伴文化。這個過程充滿了兒童的創造性。兒童一方面利用成人世界的信息擴展了同齡人之間的文化(從成人世界轉化信息以滿足同齡人世界的各種關切),另一方面兒童群體也促進了成人文化的再生產與更新。為了描述這一過程,科薩羅在20世紀末正式提出“闡釋性再構”(Interpretive Reproduction)理論。科薩羅以激進的立場說道:“傳統的社會化(socialization)概念和術語本身就有問題,最好予以消除。在我的研究中,我不只是重復那些對社會化理論局限性的批判,而是提供一個替代社會化的概念,即闡釋性再構。”[46]在科薩羅的觀點中,“闡釋性”(Interpretive)一詞強調兒童參與社會的創新和創造性方面。兒童群體面對成人文化的包圍,并不是簡單地模仿、內化,而是更為積極地利用來自成人世界的信息,解決同齡人世界中的關切,創造并參與到自己獨特的同伴文化中。“再構”(Reproduction)一詞則強調兒童不僅僅是將社會和文化內化,而是積極地促進文化的生產和變革。這個詞還意味著兒童由于參與到社會生活中,也會受到現有社會結構和社會再生產的制約。整體上,闡釋性理論路徑把研究的焦點放在了兒童在人類文化生產與再生產過程中的位置和參與上,而不強調兒童對成人社會的技能和知識的簡單內化。

“闡釋性再構”充分表明:兒童不只是簡單地內化社會與文化,更會積極地影響文化生產與變遷的過程。換言之,兒童及其童年受到他們身處的社會和文化的影響;反過來,社會和文化本身又受到歷史變遷過程的形塑與影響。“闡釋性再構”明晰了兒童同伴文化生成的路徑機制,對于解釋兒童同伴文化與成人文化之間的關系提供了重要思路。

(四)學校文化的包容性:兒童同伴文化生成的外部環境要素

幼兒園中兒童同伴文化的生成有其獨特的場域特征。作為兒童人生中加入的第一個正式組織,當年幼的兒童走進幼兒園,他們就開始面臨一種嶄新的成人文化——學校文化的洗禮。在三所幼兒園中,兒童同伴文化始終處于學校文化的包圍中。“學校文化表現了社會上公認的、通過教師行為形成的學校行為標準。同伴文化則是一種學校文化的替代性文化,從某種程度上說,是在班級中對學校文化的補充。”[47]學校文化與兒童同伴文化之間存在著復雜的、動態的關系。兩者之間既可能出現相輔相成、和諧共生的友好關系,也可能發展成截然相反的對立面,出現學校文化與反學校文化之間的對抗。因此,幼兒園中兒童同伴文化的生長離不開學校文化的理解與包容。一旦幼兒園的園所文化對兒童同伴間的交往充滿了限制和排斥,那么兒童同伴文化生成的核心動力——同伴游戲將會受到制約,幼兒“自我”的生長也會受到限制,而兒童群體對成人文化的闡釋性再構能力也會被排斥。兒童群體將始終處在學校生活的邊緣,被視為成人文化的被動傳承者和教化對象。只有當幼兒園的園所文化對兒童同伴文化充滿了包容性、接納性,兒童同伴文化的積極效應才能得到最大程度的發揮。

在幼兒園中,學校文化會通過教師在組織班級一日生活中的行為中展現出來。教師對班級一日生活的組織安排與幼兒園的課程建設之間密切相關。課程是“教育思想、教育理論轉化為教育實踐的中介或橋梁,教育實踐常以課程為軸心展開,教育改革也常以課程改革為突破口而進行”。[48]本次民族志研究開展于2015年到2019年間。此時中國學前教育正進行新一輪課程改革。這也是改革開放后我國第三次重要的幼兒園課改。此次課改是在我國學前教育事業取得長足發展,學前教育的價值和學前教育質量不斷被國家和社會重視的背景下開展起來的。“教育部2012年頒發的《3~6歲兒童學習與發展指南》正充分體現了該次課程改革的成果。”[49]《3~6歲兒童學習與發展指南》的頒布也標志著我國學前教育發展朝向探索“何為科學的學前教育”和“如何保障科學實施學前教育”兩個方向深入前行。[50]此次研究中的三所幼兒園所在的兩個省份正深度卷入此次課改的浪潮中,并走在前沿。2014年下半年江蘇省教育廳、財政廳聯合下發了《關于開展幼兒園課程游戲化建設的通知》,正式啟動了江蘇省幼兒園課程游戲化建設項目。而在2017年11月8日,浙江省教育廳也頒布了《關于全面推進幼兒園課程改革的指導意見》,開啟了浙江省的幼兒園課程園本化改革之路。兩省的課程改革都共同指向了“一日生活皆課程”“堅持游戲為幼兒園基本活動”的課程理念。

2015年當研究者開始在江蘇省J市進行觀察時,正是江蘇省開始幼兒園課程游戲化改革的初期階段。在G園和Z園都能夠感受到園長及一線教師開始有意識地關注兒童的游戲,肯定兒童游戲的價值。Z園參考“安吉游戲”模式對Z園戶外場上的游戲器械進行了更換,為兒童之間的共同游戲提供了重要場所,使得Z園兒童群體生成了一系列戶外場上的集體性常規游戲。G園在班級一日生活中始終支持幼兒間的區域自主游戲活動,也讓兒童在區域活動中展現出復雜的交往策略。但整體上,由于當時課改尚在起步階段,J市又離省會較遠,政策文件的執行在分層推進中需要時間,J市兩所幼兒園的部分教師對幼兒同伴間的自由交往仍存在一定的限制。而在2018年,當研究者開始在S園觀察時,已經是江蘇省推行幼兒園課改的第4年,浙江省推行課程改革的第2年。明顯的改變是S園教師在一日生活的組織中給予了兒童更多自由交往的機會。幼兒的餐點、飲水等生活環節有了更多的自主性,教師對于兒童同伴游戲的支持和接納度更強。這也使得研究者在S園追蹤觀察時發現了幼兒群體自發展現出的社會性別分化現象。整體上,當成人設計、組織的幼兒園課程開始越來越關注兒童同伴游戲的意義與價值時,就為兒童同伴交往提供了更多的機會,也就為兒童同伴文化在幼兒園中的健康生長提供了重要的外部環境要素。需要警惕的是,先進的教育理念與相對滯后的教育實踐之間仍在激烈地拉扯。在兒童群體對班級規則的“二次調整”中仍然能夠看到當前中國幼兒園中兒童群體對學校文化中不夠合理的制度規范進行的積極抵抗。幼兒群體始終發揮著自己的力量,積極地建構著滋養兒童同伴文化生長的場域。

六、結語

在心理學的發展史上,“直到20世紀60年代中葉,大部分關于兒童發展的理論都是行為主義的,強調模仿和強化是人類學習的主要機制”。[51]行為主義者對兒童的能力持消極態度,兒童被視為被動的角色,等待成人通過積極和消極的強化模式進行塑造和規訓。隨著建構主義心理學派的發展,直到“20世紀80年代心理學領域才開始越來越意識到兒童是社會行動者”。[52]建構主義心理學派的兩位代表性學者皮亞杰(Jean P)和維果茨基(Lev V)都將研究焦點投在了個體兒童在自身發展中的能動性上,相對忽視了兒童群體內部的集體性力量。“皮亞杰的理論中,個體兒童以自身的方式掌握世界是其論證的核心內容。”[53]維果斯基的觀點中盡管已經注意到文化系統對兒童的影響,但其理論的主要原理仍是強調“個體對文化的內化,文化對個體的改造與規約”,[54]也即人際交往體驗對個體發展的影響。但對于“兒童在參與溝通活動的過程中如何使自身融入人際關系網和文化模式中,如何通過集體力量再造人際關系和文化模式,諸如此類問題,建構主義理論則鮮有論及”。[55]對兒童同伴文化生成路徑的研究,特別是闡釋性再構視角下對兒童群體能力的分析是對建構主義心理學的重要補充。

兒童是一個積極的社會行動者,兒童群體是人類文化的重要創造者與更新者。兒童同伴文化的研究成果應促使更多的兒童及童年研究者們反思傳統發展心理學中的階段論以及傳統社會化理論的線性模式對兒童社群的能力低估。兒童群體在人類文化生產中的重要作用不應被忽視,兒童群體的社會地位更不應被輕視。成人社會應該謹記:“兒童約占人類的三分之一,并且在全世界為家庭和社會的經濟福利作出了重要貢獻。”[56]期待越來越多的幼兒園成為支持兒童同伴文化生長的樂園。

參考文獻:

[1][6][30][31][33][34][35][53][54][55]科薩羅.童年社會學[M].上海:上海社會科學院出版社,2014:112,174,187,174,20,161,161,13,11,13.

[2][52][56]BERRY M. A History of the sociology of childhood[M]. London: UCL IOE Press,2013:2,18,2.

[3][22][46]WILLIAM A C. Big ideas from little people: what research with children contributes to social psychology[J]. Social Psychology Quarterly,2020,83(1):15-25.

[4][51]WILLIAM A C, DONNA E. Children’s peer cultures. Annual Review of Sociology[J].1990(16):197-220.

[5]王海英.童年研究中的兒童中心主義:方法論與方法[J].南京師范大學學報(社會科學版),2021(02):15-27.

[7][23][29]WILLIAM A C. We are friends,right? Inside kids’culture[M]. Washington D.C: Joseph Henry Press,2003:75,6,36.

[8]MARION K U. Introduction to the special issue: gender and children’s friendships: do girls’and boys’friendships constitute different peercultures and what are the trade?Offs for development[J]. Merrill?Palmer quarterly,2007,53(3):319-324.

[9]YOUNSUN L. Gender?based power relationships in preschool classroom peer culture[J]. Korean Journal of Early Childhond Education,2006,26(4):311-331.

[10]OH K. An ethnographic study on gender characteristics operating in the peer culture of two kindergartens with different socio-economic background[J]. Korean Journal of Early Childhood Education,2007,27(2):51-76.

[11]HAHN D D. An ethnographic study on gender characteristic in the peer culture of two kindergartens belong to a different class[J]. Journal of Future Early Childhood Education,2008,15(1):23-54.

[12]KANE S Rd. Peer culture and pretend play in a preschool classroom[D]. Washington: The Catholic University of America,1992:33-34.

[13]CHOI H J, CHOI Y C. Exploring four?year?old children’s peer culture patterns[J]. Journal of Korean Child Care and Education,2013,9(1):241-262.

[14]WILLIAM A C, THOMAS A R. Discussione and friendship: socialization processes in the peer culture of ltalian nursery school children[J]. American Sociological Review,1988,53(6):879-894.

[15]AMY K. Talk and interaction among children and the co?construction of peer groups and peer culture[J]. Annual Review of Anthropology,2004(33):625-649.

[16]MARTHA L. Classroom community and peer culture in kindergarten[J]. Early childhood education Journal,2008,36(1):33-38.

[17][18]BETüL Y, MUSTAFA Y. An Ethnographic approach to peer culture in a turkish preschool classroom[J]. International Electronic Journal of Elementary Education,2018,10(4):489-496.

[19]STEPHANIE T M. The relationship between social networks, exchange and kids’ food in children’s peer culture[D]. Tampa Bay: University of South Florida,2015:78-79.

[20]林蘭,邊霞.從書齋到田野:兒童文化研究路徑的轉變及意義探尋[J].教育發展研究,2018(15-16):112-116.

[21][24][25]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社.2000:25,282,284.

[26]特納.社會學理論的結構:下冊[M].北京:華夏出版社,2001:23.

[27]黃建榮.十二生肖——圖騰崇拜的延伸——中華民族十二生肖探源[J].社會科學戰線,1994,(5):252-258.

[28]EVA L E.幼兒行為與輔導:幼兒行為改變技術[M].臺北:心理出版社,2011:102.

[32]金一虹:獨立女性:性別與社會[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2008:7.

[36]莫伊蕾斯.游戲的卓越性(第四版)[M].北京:北京師范大學出版社,2021:215.

[37]王海英.學前教育社會學[M].北京:高等教育出版社,2017:144.

[38][44]梁瓊慧.幼稚園的生活:田野工作/大人和小孩[M].臺北:五南圖書出版公司,2011:7,148.

[39]林蘭.兒童的“后臺生活”:基于兩所幼兒園的民族志調查[J].學前教育研究,2017(05):10-22.

[40]米德.心靈、自我和社會[M].南京:譯林出版社,2012:35.

[41]武建芬.心理理論與同伴交往[M].北京:光明日報出版社,2009:37.

[42]克斯特爾尼克.兒童社會性發展指南:理論到實踐[M].北京:人民教育出版社,2009:288.

[43]黃進.兒童游戲文化引論[M].南京:南京師范大學出版社,2012:1.

[45]邊霞.兒童藝術與教育[M].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2015:15.

[47]JUDITH V H, PATRICIA M N.以游戲為中心的幼兒園課程[M].北京:中國輕工業出版社,2017:122.

[48]朱家雄:幼兒園課程(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2016:1.

[49][50]田景正.改革開放40年我國學前教育課程改革的考察[J].教育科學研究,2019(05):61.

Ethnographic Research on the Generation Path of

Preschool Children’s Peer Culture

Lan Lin, Xiangjun Jin

(School of Teacher Education, Ningbo University, Ningbo 315211 China)

Abstract: Research on children’s peer culture is important to understand children’s world. The study used ethnographic methods to explore the creating process of peer culture among children in three kindergartens in China. It is found that based on the kindergarten environments, children create a lot of meaningful symbols and signs during their peer interaction, including five core themes: expressing oneself, friendship, conflict differentiation, collective routine play, and the “second adjustment” to class rules. For the generation of children’s peer culture, the growth of children’s self is the starting point, the common play among peers is the core power, the interpretative reproduction of adult culture is the path mechanism, and the inclusiveness of school culture is the important external environmental element. Through collective participation in social life, children obtain membership in their peer culture. At the same time, through the creative use of information and knowledge of the adult world, children are constantly updating and feeding back adult culture. Kindergarten should support children to create their peer culture.

Key words: children’s peer culture, ethnography, research on children

稿件編號:202108250003;作者第一次修改返回日期:2021-10-16;作者第二次修改返回日期:2021-11-02

基金項目:浙江省哲學社會科學規劃課題“文化資本視角下浙東城市學前兒童與流動學前兒童童年生活的比較研究”(批準號:18NDJC096YB)

通訊作者:林蘭,寧波大學教師教育學院副教授,博士,碩士生導師,E-mail:linlan520118@163.com