兩種害蟲危害對沙棘生理生化指標的影響

高 飛,張佳佳,高拖弟,劉永華

(榆林學院 生命科學學院,陜西 榆林 719000)

沙棘(HippophaerhamnoidesL.)又名醋柳、酸刺,系雌雄異株的落葉灌木或亞喬木樹種,其根系發達,具固氮根瘤,可用于改良土壤,萌蘗和串根萌生能力強,耐干旱、耐貧瘠、能適應惡劣生態環境,在鹽堿地中亦可生存,可自繁成林,在水土保持和防風固沙方面具極高生態價值。沙棘含有豐富的維生素、多糖、蛋白質、氨基酸、微量元素等營養成分以及黃酮類、甾體類化合物、原花青素、三萜烯類、鞣質、5-羥色胺等生物活性物質, 具備藥食同源特性,極具營養保健價值。櫟黃枯葉蛾(TrabalavishnougigantinaYang)和沙棘木蠹蛾(Holcocerushippophaecolus)是近年來陜北沙棘人工林出現的兩種主要害蟲,前者主要以幼蟲取食葉片,造成葉片缺刻或孔洞, 嚴重時甚至將整個葉片吃光,嚴重影響沙棘的生長[3];后者主要以幼蟲危害沙棘的根和干部,使樹根大部分被蛀空,易導致整株枯死[4]。課題組前期調查發現,二蟲的協同危害導致了陜北地區沙棘人工林的大面積衰退和死亡。二蟲分屬地上和地下,雖然生態位有明顯空間分離,但在自然條件下共存于同一寄主,理論上推測應該存在密切關系,這為研究昆蟲的種間關系以及寄主對這種關系的調控作用提供了較為理想的材料模式。

種間互作是生物多樣性形成和維持的關鍵驅動因子,以植物為媒介研究昆蟲互作機制是當前的主流趨勢。前人研究發現地上植食者的取食會引起光合作用受阻,其產物向根系轉移,同時植食者可以誘導植物產生防御反應[5],從而引起植物營養成分的改變,最終影響地上、下植食者的生長發育,使得二者發生互作。黃菁華[6]研究了褐飛虱和潛根線蟲的種間互作關系,發現可溶性糖向根系的轉移,對褐飛虱種群產生抑制,而對潛根線蟲種群發展產生有利影響。曹婷婷[7]研究了三種稻飛虱種間互作關系及其機制,對被害水稻的元素、氨基酸、可溶性糖進行了測定,結果說明蟲害誘導的元素下降,可能由于植物產生的防御反應,而總氨基酸量的增加趨勢,對后取食的白背飛虱、灰飛虱種群發展產生了促進作用。李建領[8]研究了枸杞介導的枸杞癭螨和枸杞木虱種間互作關系,結果表明二者既競爭又依存,對彼此生長發育不利,但對木虱種群延續和枸杞癭螨攜播越冬有利。而有關“沙棘-櫟黃枯葉蛾-沙棘木蠹蛾”的研究,多集中于其生物生態學特性及為害特征等。王榮和邵鈺瑩[9,10]研究了健康及沙棘木蠹蛾為害后沙棘營養物質的變化規律,說明沙棘根部較高含量的水分、還原糖、部分氨基酸、礦物質元素等對其幼蟲轉移危害具誘導作用,沙棘受蟲害后水分和礦物質元素運輸受阻,導致植株光合作用、生長代謝等受到影響。

前人研究較多集中于單一的地上或地下部植食者對寄主生理的影響,而關于昆蟲互作關系的研究仍較少,有關二蟲共存危害誘導沙棘營養變化及種間互作等相關研究也未見報道。因此,筆者通過研究二蟲取食誘導的沙棘生理生化變化,探究沙棘生理變化對二者種間互作的影響,以揭示其種間互作的物質基礎,為昆蟲種間關系提供更為詳細、準確的信息,對制定陜北沙棘人工林害蟲綜合防控策略具有重要實踐意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試沙棘:于2019年10月,從陜北吳起人工沙棘林中選取60株健康沙棘(樹齡接近,平均樹高1.5 m,平均胸徑4 cm)移栽于試驗樣地內,經過6個月的自然恢復后,2020年6月,選取其中生長良好的沙棘進行試驗。

供試蟲源:于2020年6月,從陜北吳起人工沙棘林采集3~4齡的大小相近的櫟黃枯葉蛾幼蟲,14~15齡的大小相近的沙棘木蠹蛾幼蟲。

1.2 試驗設計與取樣方法

試驗設計:采用兩因素(櫟黃枯葉蛾和沙棘木蠹蛾)完全交互的控制實驗。櫟黃枯葉蛾處理包括2水平:未接櫟黃枯葉蛾(CK-T)和接種櫟黃枯葉蛾(T);沙棘木蠹蛾處理2水平:未接沙棘木蠹蛾(CK-H)和接種沙棘木蠹蛾(H);每處理設3個重復。

選取試驗樣地內生長良好的沙棘12株,分別罩1.5 m×1.5 m×2.5 m紗網,按每種害蟲15頭進行接蟲處理,其中兩種蟲均不接的作為對照組。幼蟲快取食停止化蛹時,清除害蟲,分離各株沙棘莖葉和根系,分別保存。

取樣方法:地上部用剪刀剪10~20 cm嫩枝條,地下部用鐵鍬、斧子等采集10~20 cm根系。

1.3 測定方法

可溶性糖測定采用蒽酮比色法[11],可溶性蛋白質測定采用考馬斯亮藍試劑盒[12],單寧含量測定采用磷鉬酸-磷鎢酸比色法(F-D法)[13],黃酮含量測定采用亞硝酸鈉-硝酸鋁法[14],每個樣品測定設置3個平行。

1.4 數據處理

試驗數據使用SPSS 23.0分析,進行單因素ANOVA檢驗,最后應用Origin9.1繪圖。

2 結果與分析

2.1 蟲害后沙棘可溶性糖含量的變化

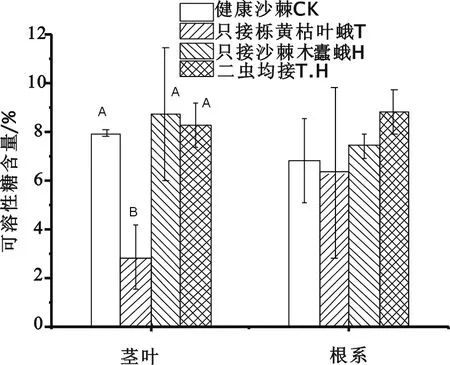

與健康沙棘莖葉相比,受櫟黃枯葉蛾為害后沙棘莖葉可溶性糖含量極顯著下降64.61%(p<0.01),其他兩種處理變化很小。與健康沙棘根系相比,受沙棘木蠹蛾為害及二者共同為害后可溶性糖含量上升,各處理均未達顯著水平(圖1)。

圖1 沙棘不同處理同一部位可溶性糖含量

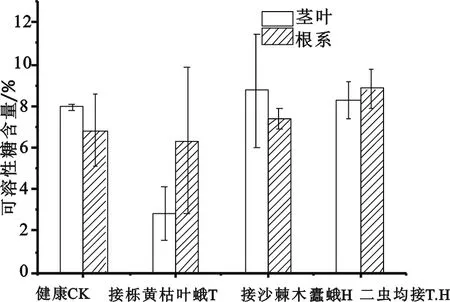

健康沙棘不同部位可溶性糖含量在6.79%~7.95%,莖葉高于根系,但無顯著差異。受櫟黃枯葉蛾為害后沙棘莖葉可溶性糖含量下降并低于根系,受二蟲共同為害后根系可溶性糖含量升高并高于莖葉(圖2)。

圖2 沙棘同一處理不同部位可溶性糖含量

2.2 蟲害后沙棘可溶性蛋白含量的變化

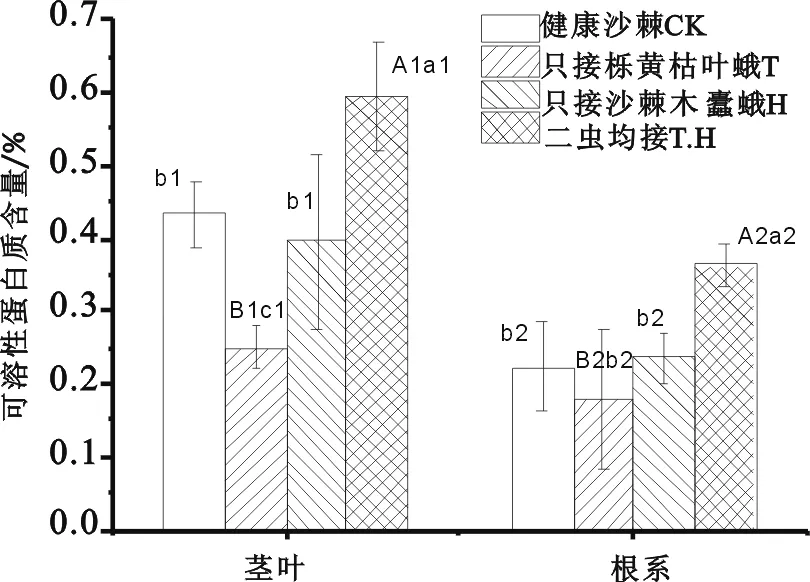

與健康沙棘莖葉相比,受櫟黃枯葉蛾危害后沙棘莖葉可溶性蛋白顯著下降42.30%(p<0.05),受櫟黃枯葉蛾和沙棘木蠹蛾共同危害后沙棘莖葉可溶性蛋白顯著上升37.71%(p<0.05),受櫟黃枯葉蛾危害后與二蟲共同危害后沙棘莖葉可溶性蛋白含量產生極顯著差異(p<0.01)。與健康沙棘根系相比,受櫟黃枯葉蛾危害后沙棘根系可溶性蛋白下降,未達顯著水平,受二蟲共同危害后沙棘根系可溶性蛋白顯著上升62.70%(p<0.05),受櫟黃枯葉蛾危害與二蟲共同危害后沙棘根系可溶性蛋白含量產生極顯著差異(p<0.01)(圖3)。

圖3 沙棘不同處理同一部位間可溶性蛋白含量

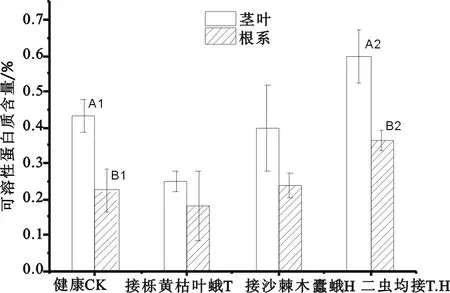

健康沙棘不同部位可溶性蛋白含量在0.22%~0.43%,莖葉極顯著高于根系,受櫟黃枯葉蛾或沙棘木蠹蛾單獨危害后,沙棘莖葉與根系可溶性蛋白含量差異性減小(圖4)。

圖4 沙棘同一處理不同部位間可溶性蛋白含量

2.3 蟲害后沙棘單寧含量的變化

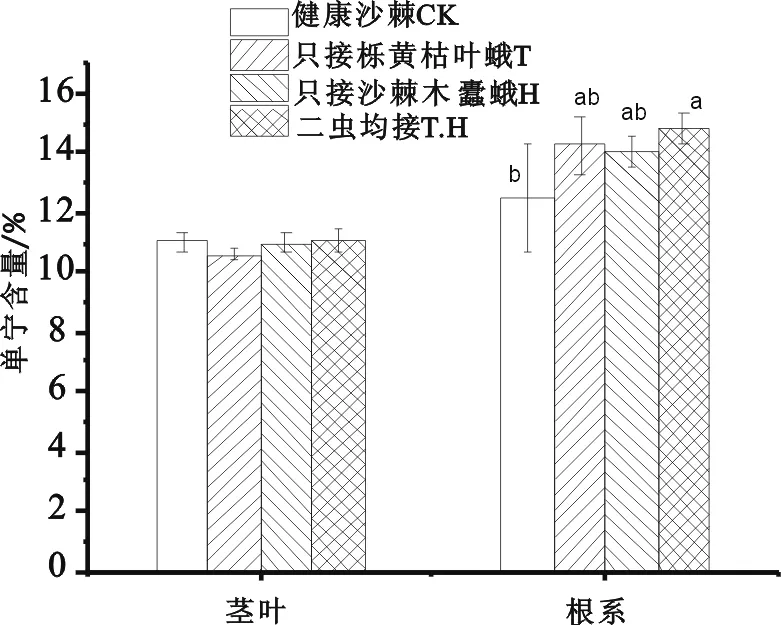

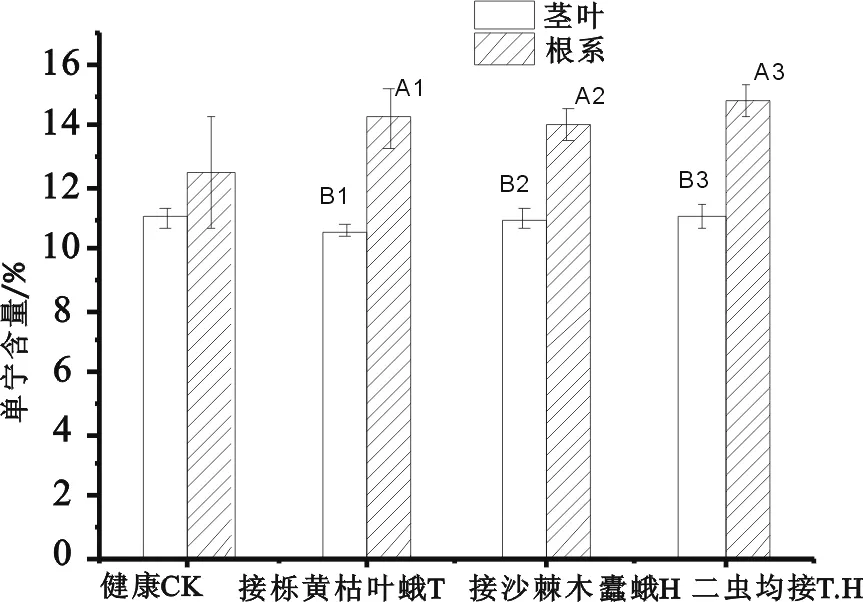

與健康沙棘莖葉相比,蟲害后沙棘莖葉單寧含量均未發生顯著變化。與健康沙棘根系相比,蟲害后沙棘根系單寧含量均升高,其中受二蟲共同危害后上升達顯著水平(圖5)。

圖5 沙棘不同處理同一部位間單寧含量

健康沙棘不同部位單寧含量在11.05%~12.52%,莖葉低于根系,但無顯著差異。不同蟲害處理后,沙棘莖葉與根系單寧含量差異性變大,均產生極顯著差異(圖6)。

圖6 沙棘同一處理不同部位間單寧含量

2.4 蟲害后沙棘黃酮含量的變化

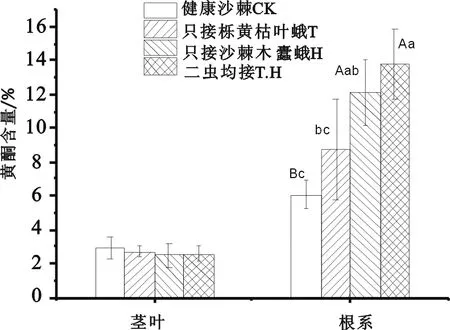

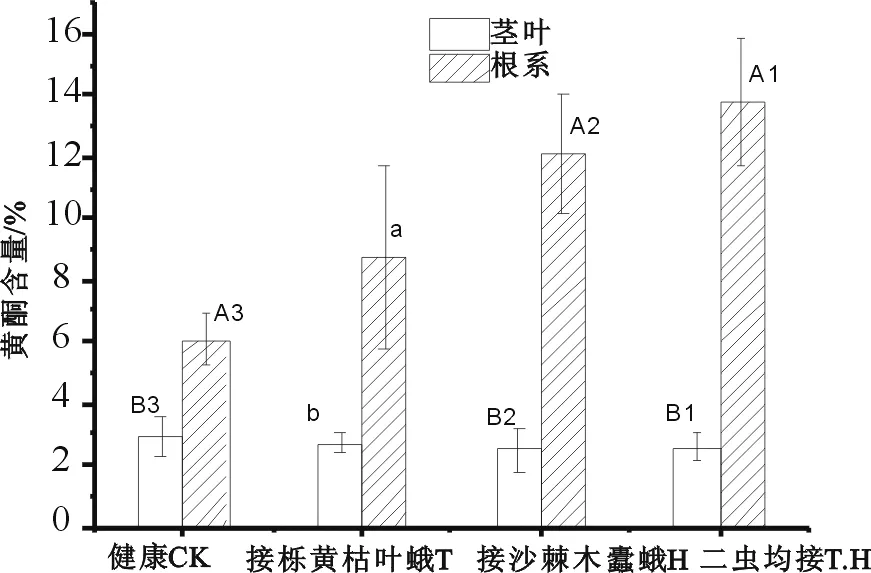

與健康沙棘莖葉相比,蟲害后沙棘莖葉黃酮均無顯著變化。與健康沙棘根系相比,蟲害后沙棘根系黃酮含量均升高,其中受沙棘木蠹蛾和二蟲共同危害后沙棘根系黃酮含量均產生極顯著上升,上升變化量依次為:二蟲危害>沙棘木蠹蛾危害>櫟黃枯葉蛾危害(圖7)。

圖7 沙棘不同處理同一部位間黃酮含量

健康沙棘不同部位黃酮含量在2.90%~6.07%,莖葉極顯著低于根系。受蟲害后,根系與莖葉黃酮含量差異變大,差異變化性依次為:二蟲危害>沙棘木蠹蛾危害>櫟黃枯葉蛾危害(圖8)。

圖8 沙棘同一處理不同部位間黃酮含量

3 討論與結論

3.1 蟲害后沙棘生理生化的變化

在植物與昆蟲長期的生存進化中,植物對害蟲的危害形成多種防御機制,其中生理防御發揮著非常重要的作用[15]。大量研究表明, 植食性昆蟲為害可誘導植物的生理應激反應, 表現為植株體內某些營養或次生物質的種類或含量的改變[16,17]。

植物可溶性糖是植食者生命活動的重要能量來源,參與植物逆境生理代謝調節,可作為植物抗蟲性的指標[18~20]。前人研究結果不盡相同,李艷艷等[18]研究發現瓜蚜危害可導致寄主植物體內可溶性糖含量降低;陳威等[21]研究發現不同水稻品種受蟲害后可溶性糖含量均降低,認為是植物防御導致可溶性糖轉化為次生代謝物質,并認為其降低程度說明了抗性的強弱;蒲恒滸等[22]研究發現不同誘導處理番茄葉片可溶性糖含量先降低后升高,認為是植物防御通過短時減少營養物質以抵御昆蟲的危害,會對其抗蟲性產生明顯影響;呂文玲[19]研究發現鴨腳木星室木虱取食為害糖膠樹葉片可溶性糖含量隨害蟲齡期和為害時間動態變化,但總體降低,認為光合受阻和蟲害攝取導致了植株可溶性糖積累量的減少。張洪英和魏淑花等[23]研究發現苜蓿受豌豆蚜為害后,可溶性糖含量先升高后降低,低含量可溶性糖導致苜蓿口感差,對豌豆蚜的進一步取食產生抑制。筆者研究表明,櫟黃枯葉蛾為害后,誘導沙棘莖葉可溶性糖含量極顯著降低,對櫟黃枯葉蛾生長發育產生較大不利影響,這與前人研究結果較一致;沙棘木蠹蛾為害與二者共同為害后,沙棘莖葉、根系可溶性糖含量均有所上升,對二者均產生了有利的促進作用,與前人研究結果差異的原因可能是受取樣時間、為害時間、所處環境因子等的影響,有待今后更加細致深入的研究。

可溶性蛋白常作為評判植物抗逆性的生理指標[24],其含量高,可提高害蟲的存活率、發育速率等[18,25,26],而植物可能通過積累可溶性蛋白調節代謝酶活性以降低蟲害對自身的影響,增強自身在自然環境中的適應性[24]。李艷艷等[18]研究發現瓜蚜危害致使植株體內可溶性蛋白含量下降;蒲恒滸等[22]研究發現不同誘導處理番茄葉片可溶性蛋白含量先降低后升高,認為是植物防御通過短時減少營養物質以抵御昆蟲的危害;呂文玲[19]研究鴨腳木星室木虱取食為害糖膠樹葉片可溶性蛋白含量隨害蟲為害時間先降低后顯著升高,并集中于受害部位,認為是植物對蟲害抗性的提高。筆者研究表明,沙棘莖葉可溶性蛋白含量極顯著高于根部;受櫟黃枯葉蛾為害后,沙棘莖葉可溶性蛋白顯著下降,對櫟黃枯葉蛾生長發育產生了抑制;受沙棘木蠹蛾為害后,沙棘可溶性蛋白含量未發生顯著變化;受二蟲共同為害后,沙棘上、下部可溶性蛋白均顯著升高,與前人研究結果較一致,說明隨著為害程度的加深,可溶性蛋白含量逐漸上升,植物啟動保護機制,提高了對蟲害的抵抗能力。

單寧是重要的植物次生代謝物質,具澀味口感差,可干擾昆蟲腸道消化和抑制酶的活性,使昆蟲對食物的消化利用率降低[16,18]。劉鵬程等[16]研究發現紅腹柄天牛取食甜櫧后,韌皮部單寧含量顯著上升,認為其產生了應激生理反應;呂文玲[19]研究發現糖膠樹葉片受鴨腳木星室木虱為害后,單寧含量顯著升高,并在蟲癭組織產生富集。筆者研究表明,沙棘根部單寧含量高于莖葉;受蟲害后,沙棘根部單寧含量顯著升高,這與前人研究一致,說明蟲害脅迫可導致單寧含量的增加,對根部害蟲沙棘木蠹蛾生長發育產生抑制作用。

黃酮是一類有毒的植物次生代謝物質,可影響昆蟲的取食行為和代謝,產生忌避或拒食,對其生長發育和繁殖有明顯抑制作用,嚴重時可使昆蟲中毒和死亡[16,18]。前人研究結果差異較大,劉鵬程等[16]研究甜櫧受紅腹柄天牛輕、中度為害后黃酮含量均顯著升高,重度受害后與對照無顯著差異,認為植物受害蟲重度危害可能影響代謝輸導,導致其應激反應降低;呂文玲[19]研究發現,糖膠樹葉片蟲癭組織受鴨腳木星室木虱危害后,其黃酮含量下降,認為是黃酮的合成與運輸受限。筆者研究表明,沙棘根部黃酮含量極顯著高于莖葉;受蟲害后,沙棘根部黃酮含量極顯著上升,對根部害蟲沙棘木蠹蛾生長發育產生不利的抑制作用,而對莖葉部害蟲櫟黃枯葉蛾未產生明顯影響。

3.2 蟲害誘導沙棘生理生化變化對害蟲種間互作的影響

昆蟲種間互作關系對維持種群穩定性和生物多樣性具有重要作用,其互作動態的研究是認識害蟲群落結構的重要基礎,其研究主要集中于競爭和促進作用,并認為其互作關系一般存在不對稱性[7]。王麗萍等[27]研究表明,褐飛虱和灰飛虱共存于水稻時產生的間接種間效應,對褐飛虱種群動態未產生明顯影響,而對灰飛虱若蟲發育歷期、存活率、成蟲壽命、產卵量等種群參數產生有利的種間促進作用。

筆者研究表明,二蟲共同為害后,沙棘莖葉、根系可溶性糖、可溶性蛋白含量均上升,對二者均產生了有利的促進作用,同時植物對蟲害的抵抗能力也增強。而次生物質單寧、黃酮僅在沙棘根部產生顯著升高,只對根部害蟲沙棘木蠹蛾產生了不利影響。綜上說明,二蟲誘導的沙棘生理生化的改變,對莖葉害蟲櫟黃枯葉蛾具偏利促進作用,而對根系害蟲沙棘木蠹蛾有較大抑制作用,但有關二者田間互作效應對其生長發育及繁殖的影響,還有待于進一步研究。