西北地區水資源生態環境系統服務功能量與價值量評估

張笑琰 穆蘭

(教育部人文社會科學重點研究基地/陜西師范大學西北歷史環境與經濟社會發展研究院,陜西 西安 710119)

“一帶一路”國家倡議為我國西北地區發展帶來了機遇,面對干旱、高寒的自然環境,水生態系統服務的變化對西北地區影響顯著。長期以來,水生態系統服務價值未完全市場化,在經濟決策過程中易被忽略,導致西北地區水資源的過度消耗和水生態系統的破壞。

水生態系統服務價值評估是指對水資源資產進行核算,基于此進行生態補償和保護。水生態服務是指水生態系統形成的支撐人類社會存在的自然條件和效用[1]。國外許多學者從功能和價值方面對水生態系統服務的價值和效用進行了評價,并針對不同類型的生態系統提出相應的評價方法和模型[2-4]。國內許多生態經濟學家也系統探討了典型生態系統服務功能價值和評估方法[5-7],但對我國西北地區水生態服務價值評估的研究仍相當缺乏。作為我國“生態源”,西北地區水生態服務功能的退化阻礙了西北地區的生態文明建設,降低了人類福祉。

本研究分析了西北水生態系統的貢獻,并定量研究了西北水生態系統的服務價值,對于促進西北水資源的科學管理利用,加快水資源的綜合利用,具有一定的理論和現實意義。

1 研究區概況

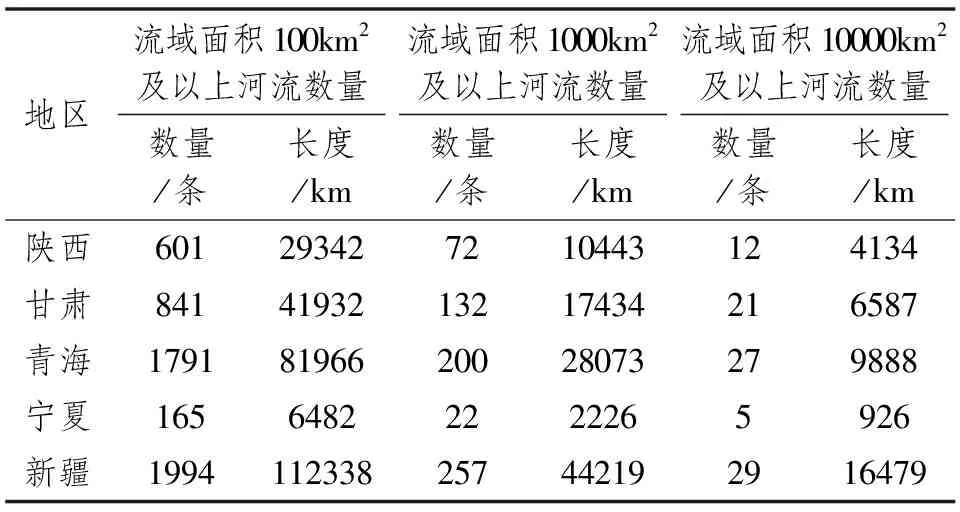

我國西北地區在行政區劃上包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆5省(自治區)和內蒙古自治區阿拉善盟、烏海市和鄂爾多斯市,面積33.4×104km2[8]。為避免分割誤差,本文界定西北地區涉及陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆,約占我國國土總面積的31%,見圖1。

西北地區水生態系統包括陸地水生態系統和地下水生態系統2大類型。西北地區河流多為內流河,主要有塔里木河、伊犁河等,見圖1。西北地區湖泊也較少,青海省有青海湖、扎陵湖等242個湖泊,面積約為12826.5km2,見圖1;2019年西北地區已建成水庫2671座,參與供水水庫蓄水總量達727×108m3[9]。據統計[10],2019年西北地區地下水資源量為1227.7×108m3,占2019年西北地區水資源總量的46.8%。

表1 2019年西北地區河流情況統計

圖1 本研究涉及的西北地區范圍

2 研究方法

2.1 評價指標

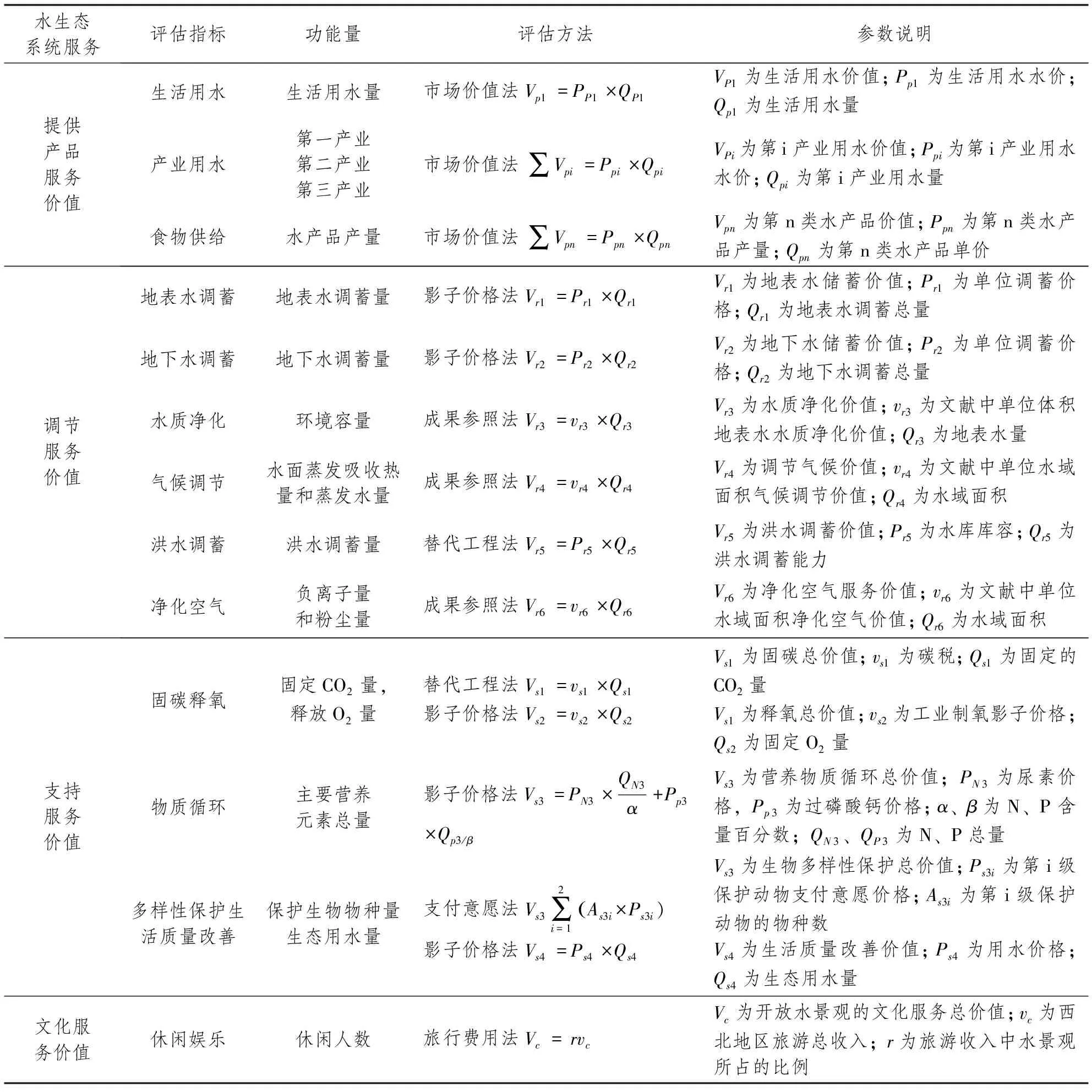

西北地區水生態服務是指西北地區水生態系統(包括河流、湖泊、水庫、沼澤、地下水等)為居民生產生活、經濟文化社會發展提供環境條件和效用。參考Costanza等和聯合國千年生態系統評估(Millennium Ecosystems Assessment,2005)小組的分類方法,本文將西北地區水生態系統服務根據其功能、屬性和用途劃分為提供產品服務、調節服務、支持服務和文化服務4大類服務,并細化為14項指標進行評價,如表2所示。

2.2 評價方法

本研究分別對西北地區水生態系統提供的各類服務分項評估,然后加總得出西北地區水生態系統服務的總價值。根據各功能量不同的評價指標,選取不同的評價方法。其中,提供產品服務價值的3項指標均采用市場價值法;調節服務價值的地表水調蓄和地下水調蓄采用影子工程法,水質凈化、氣候調節和凈化空氣的價值計算采用成果參照法,洪水調蓄采用替代工程法;支持服務價值的3項指標固碳釋氧、物質循環和生活質量改善采用影子價格法,采用支付意愿法衡量生物多樣性保護;文化服務價值的休閑娛樂采用旅行費用法,具體如表2所示。

3 結果與分析

3.1 提供產品服務價值

3.1.1 生活用水

3.1.1.1 功能量

2019年陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區(以下簡稱西北三省二區)生活用水量共49.6×108m3[10]。

3.1.1.2 價值量

在水價計算上,包括居民生活用水、各產業用水價格在各省間及省內都有區別,由于數據限制,取2019年底西安市、蘭州市、西寧市、銀川市、烏魯木齊市的居民用水價格均值(有階梯水價的取一階水價)[11]2.12元·m-3。由公式計算可得價值量為105.152×108元。

3.1.2 產業用水

3.1.2.1 功能量

西北地區2019年產業用水量823.3×108m3,占當年總用水量的92.88%。根據統計數據合計[10],2019年西北三省二區的第一產業用水總量731.5×108m3,占用水總量的82.52%,產業用水總量的88.85%,在三產中用水最多;第二產業用水量42.2×108m3,占用水總量的4.76%,產業用水總量的5.13%;第三產業用水量15.7×108m3,在三產中用水最少。

3.1.2.2 價值量

由于數據限制,此處以農業用水量占比最大的新疆2010年農業用水平均水價[12]0.047元·m-3來計算農業用水價值量,為34.38×108元。本文以工業用水量占比最大的陜西2015年非居民用水價格[13]4.45元·m-3來計算工業用水價值量,為187.79×108元。本文以第三產業用水量占比最大的陜西的第三產業用水價格4.55元·m-3來計算第三產業用水價值量[13],為71.44×108元,綜上分析,西北地區產業用水價值量總計為293.61×108元。

表2 西北地區水生態系統服務價值方法及參數

3.1.3 食物供給

3.1.3.1 功能量

由中國統計年鑒可知[10],西北地區2019年水產品總產量52.36×104t,主要為淡水水產品總產量,海水水產品總產量幾乎為零。淡水水產品中,魚類淡水水產品產量占總淡水水產品產量的97.91%,占水產養殖總面積的212.5×103hm2。

3.1.3.2 價值量

西北地區提供的水產品功能價值按國家統計局相關數據計算得出[10],水產品總產值82.28×108元,以淡水水產品中的漁業為主。

3.2 調節服務價值

3.2.1 地表水調蓄

3.2.1.1 功能量

水生態系統調蓄主要通過地表水和地下水的轉換,實現水生態系統服務的聯合調蓄。2019年西北地區地表水資源總量為2520.1×108m3,其中水庫蓄水總量約為727×108m3,河川地表徑流總量為1793.1×108m3。

3.2.1.2 價值量

地表水資源調蓄單價采用居民用水價格均值,取2019年底西安市、蘭州市、西寧市、銀川市、烏魯木齊市的居民用水價格均值(有階梯水價的取一階水價)[11]2.12元·m-3,計算可得總價值量為5342.61×108元。

3.2.2 地下水調蓄

3.2.2.1 功能量

西北地區地下水調蓄主要以“蓄”為主,因此本文中地下水資源調蓄量采用地下水資源總量。據統計數據[10],2019西北三省二區的地下水資源總量為1227.7×108m3。

3.2.2.2 價值量

地下水資源調蓄單價采用居民用水價格均值,取2019年底西安市、蘭州市、西寧市、銀川市、烏魯木齊市的居民用水價格均值(有階梯水價的取一階水價)[11]2.12元·m-3,計算可得價值量為2602.72×108元。

3.2.3 水質凈化

3.2.3.1 功能量

西北地區水環境容量主要以河流環境容量來表示,一般通過使用水質模型計算環境容量,本月采用成果參照法來計算。

3.2.3.2 價值量

參照梁鴻等[14]的研究,計算出平均單位體積地表水水質凈化價值量為0.40×108元·m-3,西北三省二區地表水體積總計為2396.9×108m3,計算可得價值量為958.76×108元。

3.2.4 氣候調節

3.2.4.1 功能量

由于數據限制,采用成果參照法進行計算。

3.2.4.2 價值量

參照梁鴻等[14]的研究,計算出平均單位水域面積氣候調節價值量為0.0988×108元·km-2,西北三省二區水域面積總計19994.65km2,由此得出西北地區水生態系統氣候調節價值量為1975.15×108元。

3.2.5 洪水調蓄

3.2.5.1 功能量

主要通過水體能容納的調蓄洪水量來衡量,西北地區水庫調蓄量總容積為725.8×108m3[10],故其調蓄功能量為725.8×108m3。

3.2.5.2 價值量

以水庫建設單位庫容投資作為洪水調蓄單價。根據國家林業局2008年發布的《中華人民共和國林業行業標準—森林生態系統服務功能評估規范》,水庫建設單位庫容投資為6.11元·m-3,由此得出西北地區水生態系統的洪水調蓄價值量為4434.64×108元。

3.2.6 凈化空氣

3.2.6.1 功能量

水生態系統的植物蒸騰和表面蒸發作用對降低空氣中污染物濃度、灰塵及增加負離子具有重要作用。由于西北地區河流徑流流速沒有達到產生負離子的要求,其產生的負離子量可忽略不計。本文根據水域面積大小吸收降塵量來計算水生態系統吸收降塵、凈化空氣服務價值,采用成果參照法計算。

3.2.6.2 價值量

處理工業粉塵的單位價格為0.15元·kg-1,月均降塵值參照Zhang等的研究[15],其值為229.4t/(km2·年),計算得出年均單位水域面積凈化空氣價值量為3.44×104元·km-2,進一步計算得到凈化空氣價值量6.88×108元。

3.3 支持服務

3.3.1 固碳釋氧

3.3.1.1 功能量

中型浮游植物的日初級產量為1.0~3.0g O2(m2·d-1),取均值2g O2(m2·d-1),浮游植物每生產1g干物質能固定3.67g CO2,釋放2.67g O2[16]。按照西北地區無霜期為228d計算,西北地區水域面積總計為19994.65km2,據此計算得浮游植物初級生產量為344.60×104t,由此得出西北地區水生態系統固碳量為1264.68×104t,釋氧量920.08×104t。

3.3.1.2 價值量

西北地區水生態系統的固碳釋氧功能量采用替代工程法來計算。固碳價值按照造林成本法來評價,則

Vm1=Pm1×Qm1

式中,Vm1為西北地區水生態系統的固碳價值;Pm1為CO2造林成本價,元·t-1;Qm1為水生態系統植物年固定的CO2的量,t。其中,固定CO2的造林成本價為1320元·t-1C[17],水生態系統固定的CO2量為1264.68×104t,則得出西北地區固碳價值為166.94×108元。西北地區水生態系統釋放氧氣服務價值根據水生態系統植物每年釋放的O2量與工業制氧成本來推算,其中植物每年釋放氧氣量為920.08×104t,工業制氧成本為400元·t-1[18],由此計算得出釋放氧氣服務總價值為368.03×108元。

3.3.2 營養物質循環

3.3.2.1 功能量

根據初級生產量估算參與循環的N、P營養元素總含量。可計算得出西北地區水生態系統浮游植物的初級生產量為344.60×104t,浮游植物的N、P營養元素含量約占干重的7.98%和0.94%[19],則可計算得出殘留在浮游植物中和流經浮游植物的N、P營養元素含量分別為27.50×104t和3.38×104t。西北地區地下水N、P營養元素含量分別為0.375mg·L-1和0.0065mg·L-1,地下水總供水量為178×108m3[10],則參與地下水循環的N、P營養物質含量分別為0.67×104t和1.16×104t。最終計算得出西北地區水生態系統參與循環的N、P營養元素總含量分別為28.17×104t和4.54×104t。

3.3.2.2 價值量

尿素2017年的參考價格為1846.1元·t-1[20],含N量為46%;過磷酸鈣的參考價格為643元·t-1[20],含P量12%,則西北地區水生態系統營養物質循環總價值為11.74×108元。

3.3.3 生物多樣性保護

3.3.3.1 功能量

根據中國野生動物保護物種名錄可知,西北地區有國家一級保護動物26種,國家二級保護動物81種;根據第一批和第二批國家重點保護野生植物名錄可知,西北地區有國家一級保護植物7種,國家二級保護植物207種。

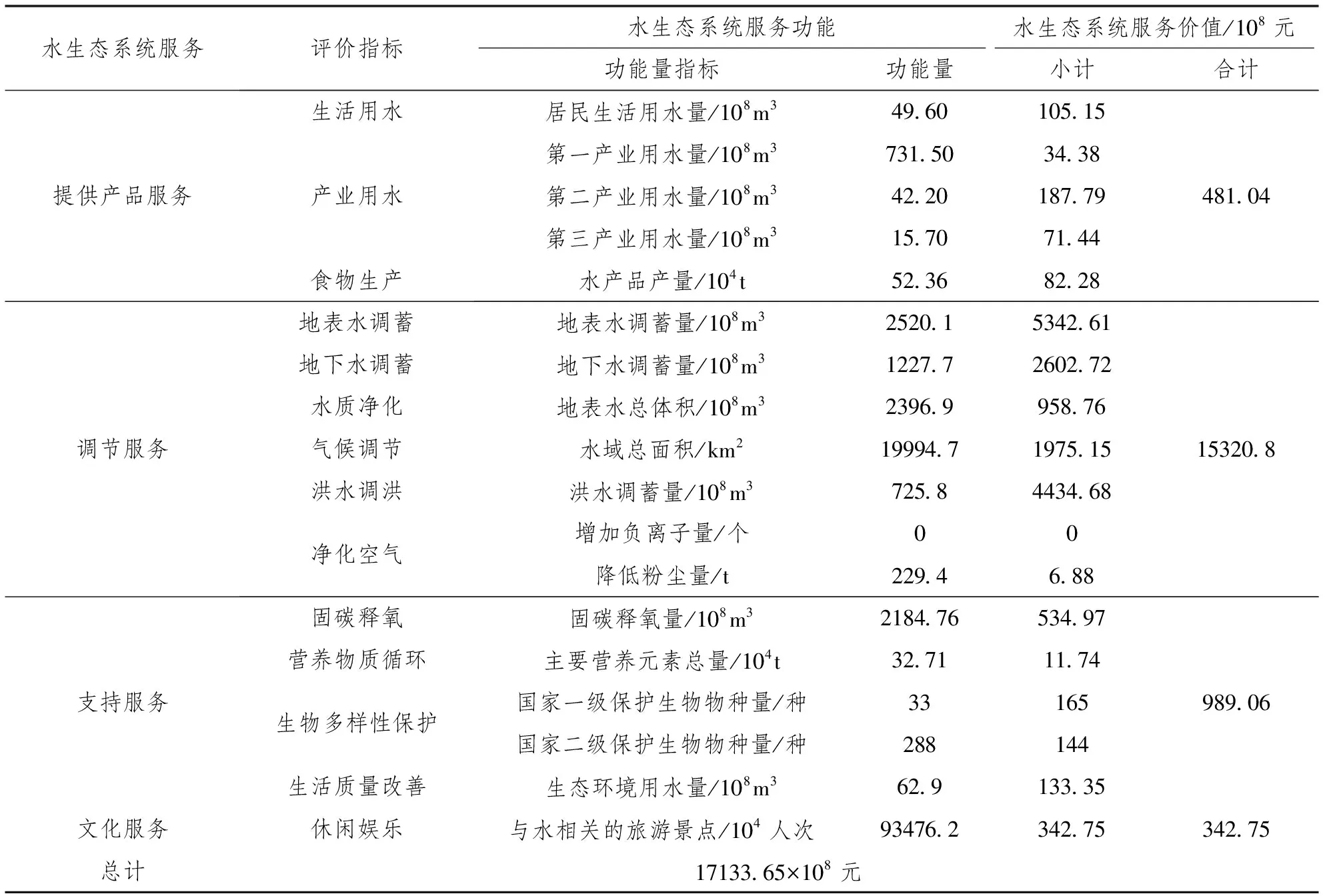

表3 西北地區水生態系統功能量與價值量評估

3.3.3.2 價值量

根據《中國生物多樣性國情研究報告》[21]中生物多樣性潛在選擇價值保險支付意愿咨詢評估結果可知,鳥類保護和國家一級保護物種的價格為5×108元,國家二級保護物種的價格為0.5×108元,據此可得西北地區水生態系統提供的生物多樣性保護價值為309×108元。

3.3.4 生活質量改善

3.3.4.1 功能量

西北地區水生態系統為綠地等生態環境的基礎設施建設提供了基本需求。2019年西北三省二區的生態環境用水量為62.9×108m3[10]。

3.3.4.2 價值量

水生態系統改善生活質量的價值以西北地區居民生活用水價格作為影子價格,取2019年底西安市、蘭州市、西寧市、銀川市、烏魯木齊市的居民用水價格平均值(有階梯水價的取一階水價)[11]2.12元·m-3,估算西北地區水生態系統改善環境服務價值量為133.35×108元。

3.4 文化服務

3.4.1 功能量

文化服務功能采用旅行費用法計算。旅游收入用于反映旅游服務價值,通過分攤法將旅游收入中水景觀對旅游景觀的貢獻與旅游景觀分離,從而真實反映水景觀的旅游價值。

3.4.2 價值量

根據西北3省2區的2020年統計年鑒,2019年西北地區旅游總收入為2786.65×108元,國內外游客為93476.16萬人次。水生態系統在旅游收入中具有一定貢獻。對《2012年入境游客抽樣調查綜合分析報告》[22]中的調查數據進行歸一化處理可知,山水生態系統的旅游收入占旅游總收入的24.65%,山水各占50%,則水生態系統提供的旅游收入占旅游總收入的12.3%,計算得出西北地區水生態系統文化服務價值為342.75×108元。

4 結論與討論

本研究估算了西北3省2區水生態系統服務可用產品市場價值的直接使用價值,以及無法市場化的服務功能的間接利用價值,綜合計算了提供產品服務、調節服務、支持服務和文化服務4項生態服務的價值。如表3所示,西北地區水生態系統服務價值總計17133.65×108元。

本研究評估的西北地區水生態系統服務價值具有以下特點。

西北地區水生態系統服務價值洪水調蓄服務價值,占調節服務價值的28.95%。占比最小的是凈化空氣服務價值,調節服務價值占比最大,占總價值的89.42%。其中,地表水調蓄服務價值最大,占調節服務價值的34.87%,其次為節功能服務價值的0.0004%。

水生態系統的支持服務價值居第2位,占總服務價值的5.77%。其中,固碳釋氧的價值最高,占總支持服務價值的54.09%,而生物多樣性保護價值占總支持服務價值的31.24%,西北地區獨特的地理位置和生態環境起到關鍵作用。

水生態系統的提供產品服務價值在總價值中居第3位,占總服務價值的2.81%。其中,產業用水占比最高,占提供產品服務價值的61.03%,這主要由于水生態系統為西北地區農業、工業以及服務業等提供相關用水服務,意義重大。

水生態系統的文化服務功能價值在總價值中排第4位,占總服務價值的2.00%。

本研究分析計算了西北地區水生態系統服務的功能與價值量,分析了西北地區水生態系統的貢獻,盡量合理評估水生態系統真正的服務價值。水生態系統服務的現實意義在于服務價值的變化,由于動態變化過程反映人對水生態格局和水環境生境造成的影響,因此本文后續將對西北地區水生態系統服務進行長期觀測與評價,評估其在人類行為和政策下的實際變化,為西北地區水生態系統的可持續發展提供科學依據。