“互聯網+”對企業創新績效的影響研究

——基于兩階段創新價值鏈視角

秦子初 梅晚霞

(蘇州大學 政治與公共管理學院,江蘇 蘇州 215000)

0 引言

“互聯網+”作為推動創新的重要驅動力量,為我國經濟社會發展注入了強大的活力。2021年政府工作報告與“十四五”規劃綱要指出,要堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,更要運用好“互聯網+”,推進線上線下更廣更深融合。目前我國制造業正處于爬坡過坎的關鍵時期,“互聯網+”與制造業的深度融合,為企業創新升級提供了新的發展動力。隨著“互聯網+”的深化推進,使得數字化技術成為行業發展的“加速器”,增強了多主體間的協同合作,激發了創新活力[1]。制造業作為我國創新活動的主要集中地,企業作為技術革命浪潮中的重要參與者,科技的創新應用倒逼制造業企業重塑與升級。如何跟上“互聯網+”的時代潮流,助力企業提升創新績效,成為亟待解決的問題。

本文聚焦于A股制造企業,分析建立“互聯網+”綜合發展測度模型,進一步研究“互聯網+”對企業兩階段創新績效的影響,為后續促進我國制造型企業創新績效的提升,實現經濟高質量發展提供理論參考。

1 文獻綜述

當今時代,互聯網滲透于各行各業,催生出眾多新型商業模式,互聯網的巨大影響力,成為推動經濟發展的重要影響因素[2],也使企業可以在全球范圍內配置創新資源[3]。隨著云計算、移動互聯網、大數據和物聯網等新一代信息技術與現代制造業的結合,“互聯網+”在集成和優化社會資源配置中起到了越來越重要的作用,增強了經濟發展的活力,促進了全社會的創新力和生產力。

關于“互聯網+”,學者較多關注其基本表現以及產生的衍生影響,至于如何測量“互聯網+”,測度方法并未統一。相關學者強調了“互聯網+”的融合作用,例如石喜愛[4]等認為“互聯網+”實現了互聯網價值鏈與實體產業價值鏈的融合重組,提升了企業競爭力;趙振提出,“互聯網+”的實質是實體經濟與互聯網虛擬經濟相融合的“跨界經營”;鄔賀銓[5]提出“互聯網+”重點在于推進兩化融合,促進中國制造業升級。對于“互聯網+”衡量方式,學界各有不同手段與方法,例如王可[6]、李兵[7]等利用企業的網頁和郵箱來反映“互聯網+”的發展水平;趙璨[8]、汪芳[9]等通過從上市公司年報中抓取“互聯網+”相關關鍵詞來衡量其實施情況;李愛真[10]通過互聯網普及率和電信固定資產投資的乘積來刻畫“互聯網+”的影響程度。各個學者所采用的“互聯網+”指標不盡相同,故有必要根據“互聯網+”實際發展狀況,建立相關測度模型,真實反映“互聯網+”綜合發展水平。

隨著“互聯網+”戰略在我國不斷推進,“互聯網+”持續推動著社會經濟形態的轉變,并帶來“破壞性創新”,這種創造性破壞的落腳點就是企業的創新活動[11]。關于“互聯網+”對企業創新績效影響的相關研究文獻,主要集中在理論分析階段,Czernich[12]強調互聯網能綜合整理、傳播相關知識,激發企業的創新潛能;Paunov[13]研究發現互聯網能消除信息障礙,增加知識轉化概率,推動企業管理變革和創新;李海艦[14]認為“互聯網+”同傳統產業的融合能對企業的創新能力產生積極影響;楊德明[15]發現“互聯網+”有助于企業投入創新資源,促進企業創新。關于“互聯網+”對企業創新績效關聯性的實證研究尚不多見,王金杰[16]等通過實證研究結果顯示,互聯網對企業創新績效存在正向影響,互聯網思維的深刻變化導致創新資源發生跨界重組、聚合;佟澤華[17]等研究表明“互聯網+”可以通過知識協同的中介效應對創新績效產生正向影響。

上述文獻有助于了解“互聯網+”對企業創新績效的影響情況,但已有研究缺乏對其階段性產出進行區分。Roberts[18]認為創新應該包含發明和市場兩個階段;Hansen[19]等通過價值鏈角度指出創新活動應由一系列相關子過程組成。現有研究僅以創新活動的單一階段作為研究對象,或者將其籠統地視為一個整體,而實際上未將創新的整個過程進行合理劃分,由于不同階段的創新活動具有不同的內涵,如何衡量其創新績效也有較大差異[20],故對創新活動進行有效劃分有助于清晰認識不同階段企業的創新績效是否存在異質性。

通過以上回顧可知“互聯網+”的實質就是實體經濟與互聯網虛擬經濟的深度融合,但其發展狀況如何,未有統一的測度方法。關于“互聯網+”對企業創新績效的文獻,多從理論出發,缺乏相關實證探討;且鮮有研究基于兩階段創新價值鏈視角探討“互聯網+”對企業創新績效的階段性影響。鑒于此,本文建立“互聯網+”綜合發展測度模型,結合我國“互聯網+”實際發展狀況,對“互聯網+”進行有效測量;以A股制造型企業為研究對象,立足于價值鏈視角探究“互聯網+”對企業創新績效的影響,并把企業的創新活動劃分為技術研發和成果轉化兩個階段,在此基礎上構建實證研究模型,全面衡量“互聯網+”對企業創新績效不同階段的異質性影響,以期得到具有針對性的研究結論。

2 模型構建與數據說明

2.1 模型構建

在創新價值鏈視角下,為順利完成自主創新過程,企業須經歷從技術創新資源投入到研究成果的開發階段,研究成果到經營績效的轉化階段,即技術研發與成果轉化兩階段[21]。本文將制造型企業的創新過程劃分為技術研發與成果轉化兩階段:技術研發是企業通過投入創新資源到產出研究成果的一個開發階段,代表著企業實現技術創新,產生技術成果,用以衡量企業利用創新資源的能力;成果轉化是指企業利用其創新成果來為企業謀求經營績效的一個轉化階段,代表著企業通過創新成果,產生經營效益,用以衡量企業利用創新成果的轉化能力。基于以上分析本文構建企業創新績效的兩階段理論模型。

影響我國制造型企業創新績效的因素眾多,為了穩健且合理地衡量“互聯網+”對企業創新績效的影響,考慮到制造型企業的實際情況以及數據的可得性,本文選取技術研發階段的被解釋變量為專利授權量(PAT),成果轉化階段的被解釋變量為主營業務收入(INC),主要原因是因為在創新價值鏈視角下,企業通過技術創新再到產生經營效益這兩階段的創新活動中,上述兩個指標能夠較好體現企業不同階段的創新績效。核心解釋變量為企業所在省份的“互聯網+”發展指數(INT),控制變量采用資產負債率(LEV)、流動比率(CR)、凈資產收益率(ROE)、研發投入(R&D)、企業屬性(ATT)、企業規模(SIZ)。基于此,構建如下模型:

技術研發階段:

PAT=β0+β1INT+β2LEV+β3CR+β4ROE+β5R&D+β6ATT+β7SIZ+ε

(1)

成果轉化階段:

INC=β0+β1INT+β2LEV+β3CR+β4ROE+β5R&D+β6ATT+β7SIZ+ε

(2)

2.2 數據與變量說明

由于我國企業的創新活動多集中于制造業,故選取中國A股上市公司2013-2017年的制造型企業數據作為研究樣本,使用SPSS20、STATA15.1進行統計分析。本文按照以下標準對部分觀測值進行剔除:①剔除ST公司;②剔除當年上市的公司;③剔除相關變量缺失以及數據極端異常的樣本,最終得到了5165個有效樣本。所有數據來源于國泰安數據庫、《中國統計年鑒》、各省統計年鑒。本文研究的具體變量設定如下:

(1)被解釋變量。①專利授權量(PAT):由于發明專利具有較高的技術含量,且授權專利需經過嚴格審查,故專利授權量能夠客觀反映技術研發階段的創新能力與水平。②主營業務收入(INC):由于制造型企業以生產制造為主要業務來源,在成果轉化階段企業通過創新技術成果轉化為經濟效益,故本研究采用主營業務收入的自然對數來衡量企業創新活動的最終經濟產出。

(2)解釋變量。企業所在省份的“互聯網+”發展指數(INT)。對于“互聯網+”的測量,現階段均無統一的測度方法,相關學者運用網站、郵箱、互聯網普及率等替代指標衡量“互聯網+”的發展狀況,上述指標雖然能夠體現“互聯網+”發展的水平高低,但也不夠全面。為了能夠盡量客觀、全面地反映我國“互聯網+”發展實際,參考信息化發展指數Ⅱ[22]的指標建立方法,結合我國“互聯網+”的實際發展狀況,建立“互聯網+”綜合發展水平測度體系。

“互聯網+”綜合發展水平測度體系的一級指標從互聯網基礎設施、普及程度、發展環境、產業技術、商務應用5個角度進行構建,以系統性、科學性、可比性、可觀測性、獨立性5個原則[23]為依據,進一步構建二級指標。通過對“互聯網+”發展指數的橫向比較,可以了解各個地區的發展現狀;通過縱向比較,可以了解各個地區的發展差距。①互聯網基礎設施:“互聯網+”產生和發展的基礎,細分指標包含了長途光纜線路長度與互聯網接入端口數兩個指標,分別反映了基礎設施投資建設情況和互聯網接入設備的建設水平。②互聯網普及程度:體現“互聯網+”發展水平的重要指標,是“互聯網+”能否進一步發展的重要保證。這里用互聯網普及率和互聯網網站數來衡量,體現了互聯網普及程度與互聯網服務需求能力。③互聯網發展環境:代表著“互聯網+”發展的現實客觀環境,“互聯網+”發展程度或多或少會受到其所處環境的影響。這里選取城鎮居民人均可支配收入、R&D 投入占GDP比重兩個指標來表示,分別體現居民的消費支付能力以及反映互聯網技術開發情況。④互聯網產業技術:是“互聯網+” 能否長久發展的重要指標,體現“互聯網+”產業發展的現實狀況,選取電信業務總量和發明專利申請數來衡量,分別體現了互聯網產業情況與知識支撐情況。⑤互聯網商務應用:是“互聯網+”影響程度的體現,反映出其商務發展的現實,這里用快遞業務總量來反映互聯網商業應用情況。綜上所述,“互聯網+”綜合發展水平測度體系見表1。

表1 “互聯網+”綜合發展水平測度體系

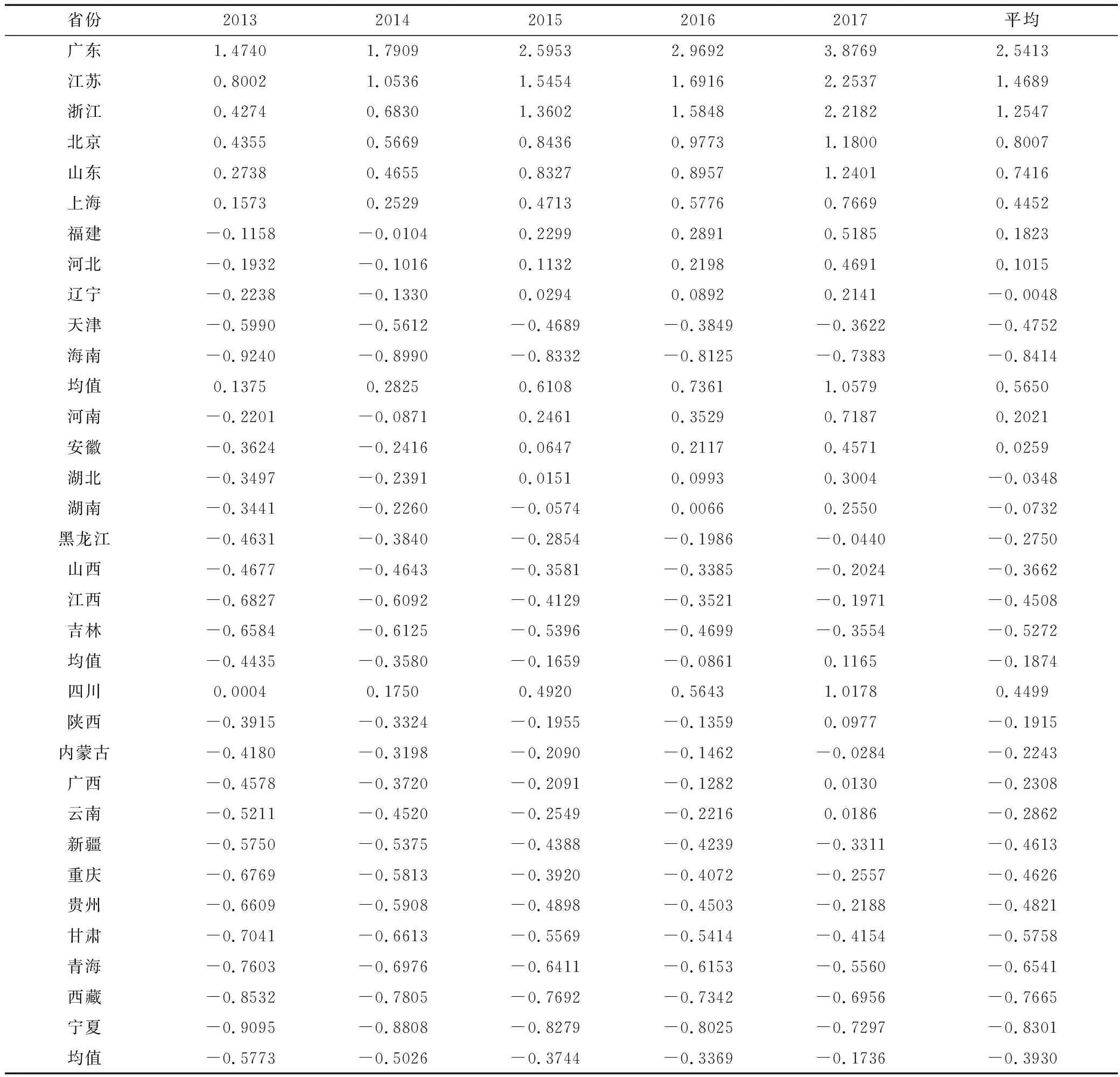

基于表1的測度體系,采用全局主成分分析的方法構建省級“互聯網+”綜合指標體系。經標準化處理的數據通過了KMO和Bartlett球形檢驗,同時采用使前k個主成分累計方差貢獻率達到80%的方法來確定因子個數,通過對經過處理計算得到的各主成分得分進行加權求和,得到各省“互聯網+”綜合發展水平的綜合得分,測度結果見表2。

經過測算發現,從時間維度上看,各省、各地區的“互聯網+”綜合發展水平得分在逐年上升,隨著互聯網基礎設施的建設與相關產業政策的扶持,進一步推動了“互聯網+”的演進與發展,其發展勢頭總體向好,考察期內平均得分最高的省份為廣東2.5413,得分前10省份東部地區占比達到64%;從空間維度來看,我國的“互聯網+”綜合發展水平整體呈東高西低的特征,兩極分化也比較嚴重,東中西部考察期內平均得分分別為0.5650、-0.1874、-0.3930,“互聯網+”發展不平衡,中西部離東部地區還存在很大差距,西部地區由于基礎設施不完善、資金不足、人才匱乏、政策扶持力度不大等原因致使西部無法很好利用互聯網為代表的信息技術來促進本地區發展,故西部地區還有很大的發展空間。

(3)控制變量。在實證研究過程中,本文采用一系列可能影響企業創新績效的相關變量。企業規模(SIZE),通過企業所擁有員工數來衡量,一般認為企業的規模會促進創新活動的開展[24];資產負債率(LEV)代表負債總額與資產總額的比例關系,是衡量公司財務風險程度的重要指標,會對其創新投入產生影響;流動比率(CR),即流動資產對流動負債的比率,流動比率越高,說明企業資產的變現能力越強,越有可能對企業創新加大資金投入;凈資產收益率(ROE),即凈利潤與平均股東權益的百分比,是衡量企業盈利能力的重要指標;研發投入(R&D),取企業研發投入金額的自然對數,企業的研發投入影響著企業的創新產出;企業屬性(ATT),不同所有制的企業會對其創新績效產生不同的影響[25],這里變量采用國企為1,非國企為0。

表2 各省“互聯網+”綜合發展水平得分

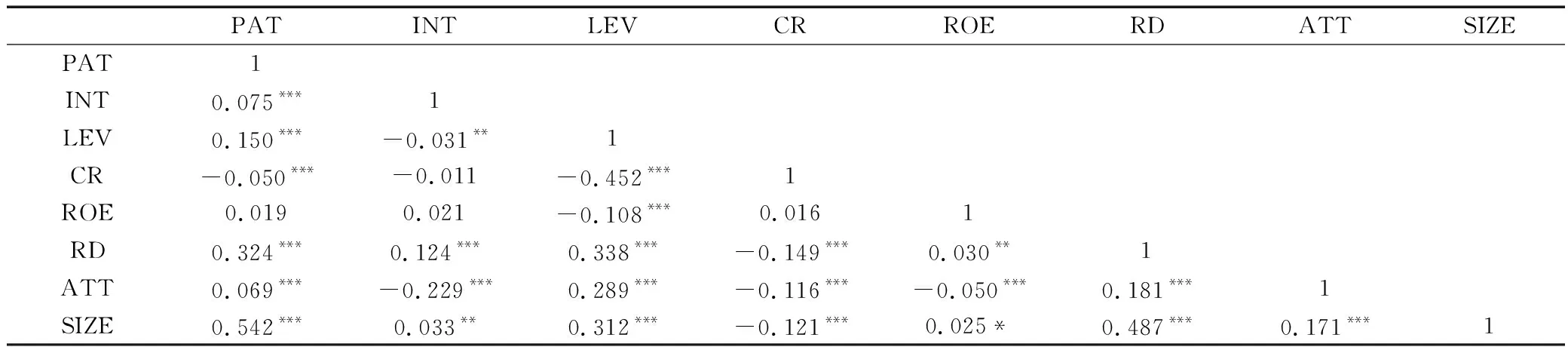

表3 技術研發階段變量的相關性系數

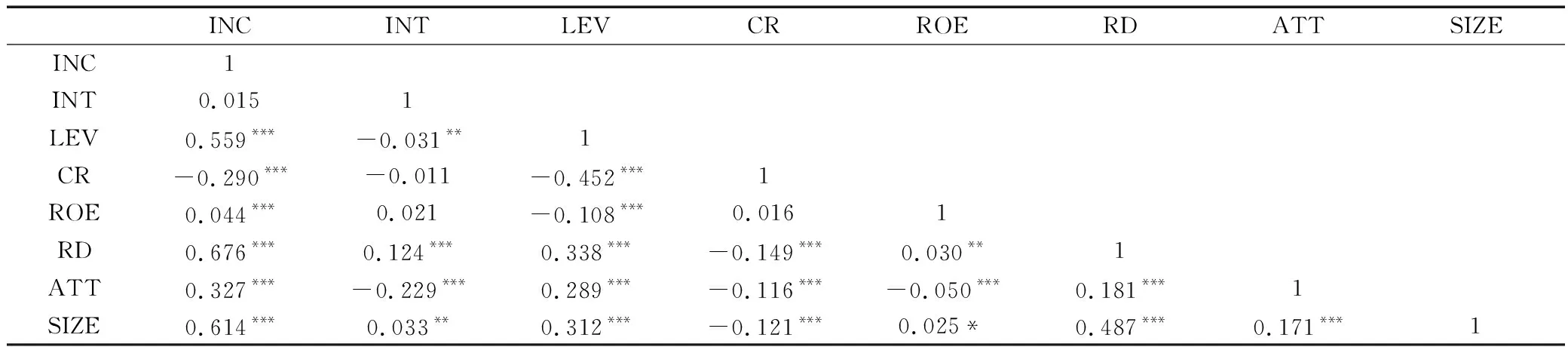

表4 成果轉化階段變量的相關性系數

表3和表4分別是技術研發、成果轉化階段主要變量間的相關系數矩陣,從中可以看出在1%的置信水平下“互聯網+”與技術研發階段的企業創新績效呈顯著正相關,但是與成果轉化階段企業創新績效的相關性并不顯著。為了進一步驗證變量之間是否存在多重共線性,對各個主要變量進行方差膨脹系數VIF檢驗。經檢驗,技術研發和成果轉化階段變量方差膨脹因子VIF的數值均小于5,說明這些變量之間不存在嚴重的多重共線性問題,符合進行回歸分析的條件,不會影響最終實證結果的準確性和可靠性。

3 實證分析

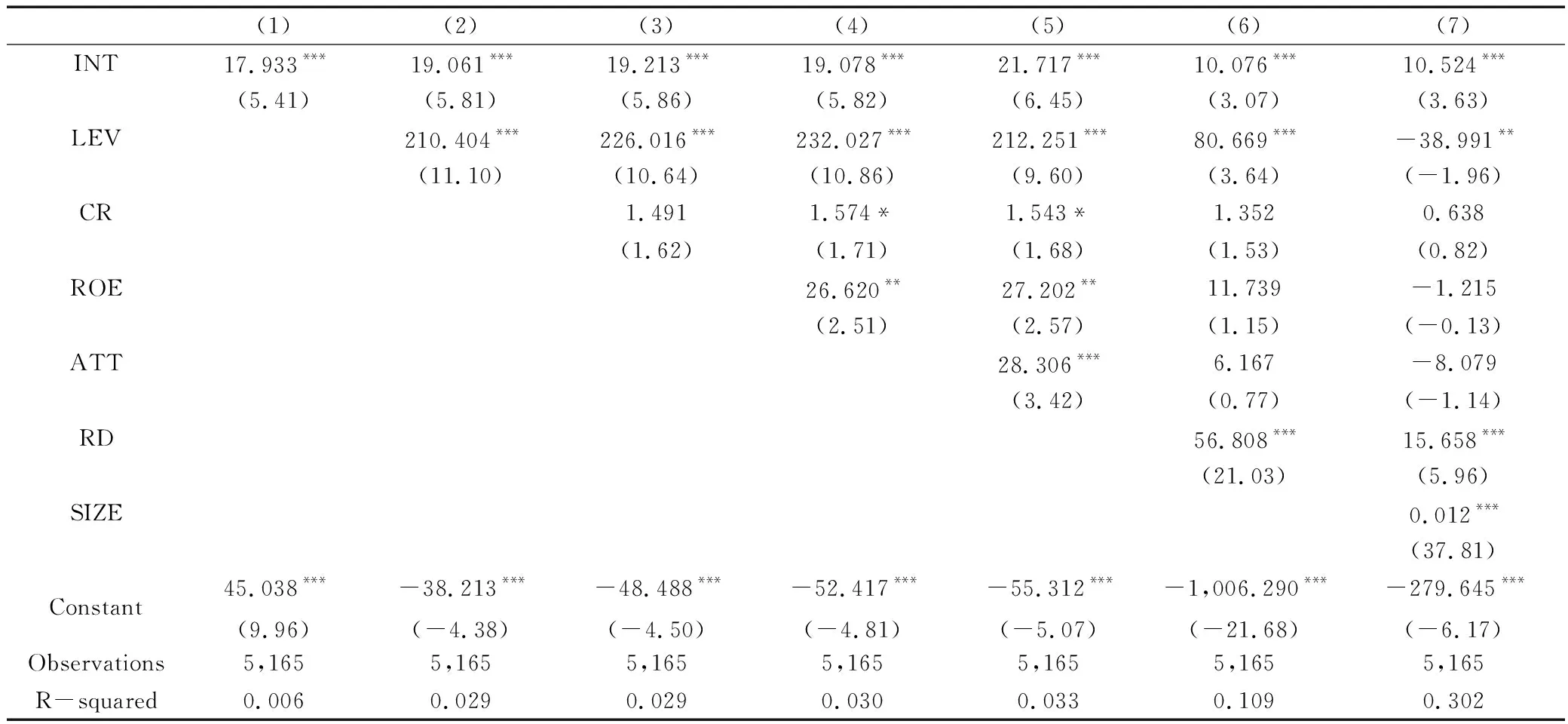

3.1 “互聯網+”對技術研發階段創新績效的影響

表5是“互聯網+”對技術研發階段影響的回歸結果。表5第(1)列報告的回歸結果是在計量模型中未加入其他控制變量,僅考慮“互聯網+”對制造型企業技術研發階段創新績效的影響,從中可以看出INT的系數估計值為17.933,且在1%的顯著性水平下,通過了統計檢驗,這表明“互聯網+”會顯著促進企業技術研發階段的創新績效。正是由于“互聯網+”在創新要素資源配置中的優化和集成作用,促使人才知識等創新資源流動,提升企業躍遷升級動力。“互聯網+”可以為企業技術研發提供良好的開發平臺,拓展了互聯網與各領域融合的深度與廣度,為企業技術支持與思維革新發揮巨大作用,促進企業與各部門的知識積累,增強交流合作,改進資源配置,從而為技術研發提升、增進技術創新打下堅實基礎。互聯網與傳統制造業的融合,有助于優化資源配置,協同創新要素,獲取高端人才,促使企業提高創新資源利用率,引領價值創造,增強企業核心競爭力。隨著“互聯網+”的提升發展,企業技術研發創新會得到顯著促進,技術創新能力也會顯著增強。

表5 “互聯網+”對技術研發階段影響的回歸結果

表5第(2)列至第(7)列是在核心解釋變量INT的基礎上,逐步加入其他控制變量,進行回歸估計。加入其他控制變量以后,無論從“互聯網+”對企業技術研發階段創新績效影響方向性還是顯著性上來看,均未發生本質變化,均為正向且顯著,可見“互聯網+”對技術研發階段的影響并不會因其他客觀因素所左右,可能原因在于“互聯網+”共生性的基本特性會與創新主體實現資源要素共享,其他因素的介入可能會更加促進“互聯網+”與相關要素的結合,從而獲得創新成果。另外資產負債率(LEV)對企業技術研發的影響顯著為正,可能原因在于企業通過融資或者貸款方式獲得資金支持來加大研發環節資金投入,為了企業未來發展依靠研發手段來提升績效,從而提升技術創新,正如回歸結果中加入研發投入(R&D)這個控制變量,會顯著促進企業技術研發能力。企業規模的系數顯著為正,反映企業規模越大,越有利于技術研發能力的提升。由此而言,對于技術研發階段企業創新績效的提升,“互聯網+”發展程度越高,對企業的研發創新越有利,但是也要考慮其他因素在其中所起到的作用。

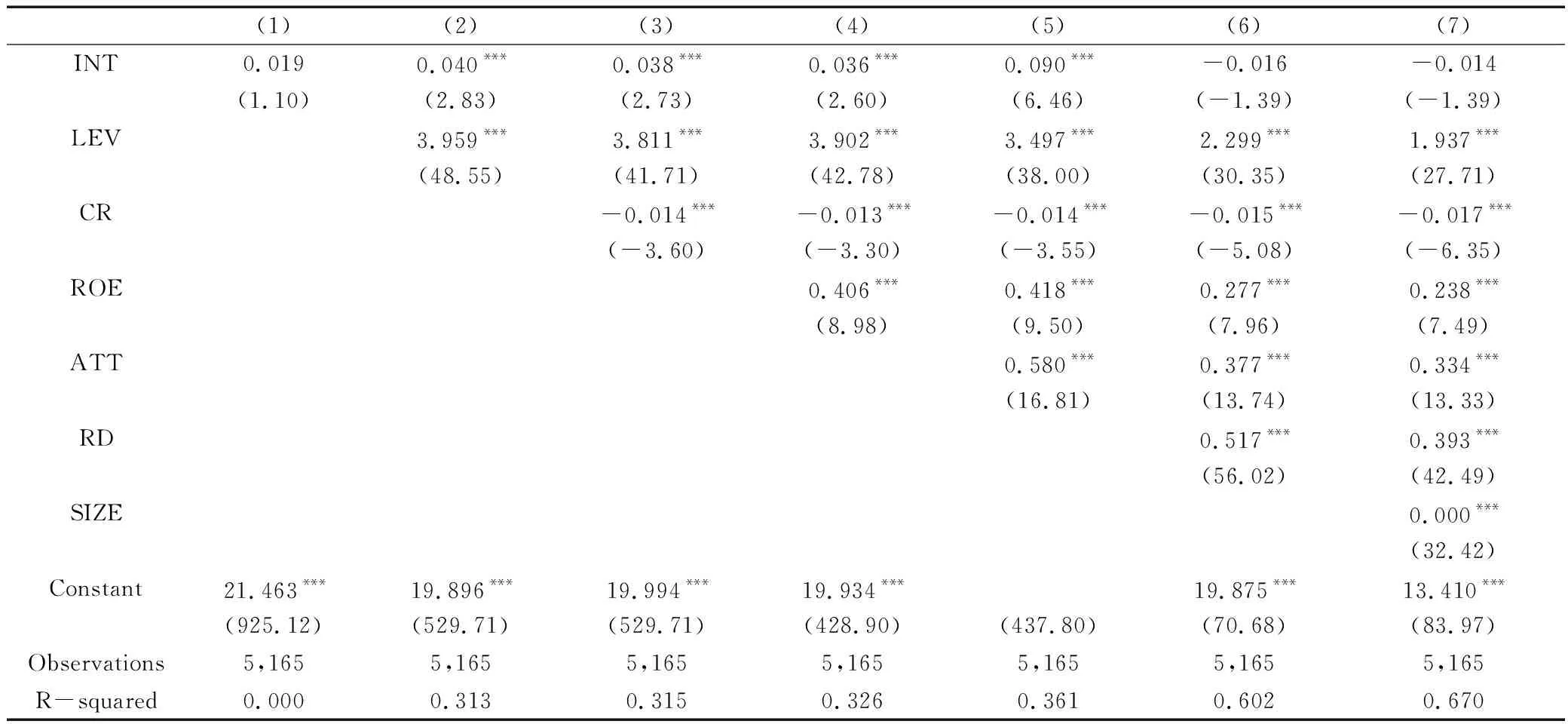

3.2 “互聯網+”對成果轉化階段創新績效的影響

表6是“互聯網+”對成果轉化階段影響的回歸結果。從表中可知,單一的“互聯網+”因素未能對企業創新成果的轉化能力有多大影響,但是隨著資產負債率(LEV)、流動比率(CR)、凈資產收益率(ROE)等控制變量的加入,“互聯網+”為正值且在1%的顯著性水平下,說明隨著其他因素的介入,“互聯網+”才會顯著提升創新成果的轉化效果。對于創新成果轉化,資產負債率、流動比率、凈資產收益率等都是影響企業經營效益的重要因素,而“互聯網+”的引入,會與其他因素共同作用,促進創新成果轉化成為經濟效益。究其原因,單一的“互聯網+”不足以顯著促進企業成果轉化,需與企業內部相關要素配合,共同作用。可能是在企業所處環境下,隨著“互聯網+”的帶動,會通過互聯網樹立新的思維理念,促使企業創造新的商業模式,帶動企業實現成果轉化,獲得經濟效益。除去“互聯網+”這個因素,其他變量均能對企業的創新成果轉化產生顯著的影響效果,可見“互聯網+”并不是影響企業成果轉化階段創新績效的主要因素。

表6 “互聯網+”對成果轉化階段影響的回歸結果

4 結論與啟示

本文基于兩階段創新價值鏈視角,將企業的創新活動劃分為技術研發和成果轉化兩個階段,用以衡量企業的創新績效。將企業發展的宏觀“互聯網+”環境以及微觀企業創新納入考量,建立了“互聯網+”綜合發展測度模型,并利用我國A股制造型企業2013-2017年的相關數據實證考察了“互聯網+”以及其他因素對于企業創新績效的影響。主要得出以下結論:

從時間維度上看,我國的“互聯網+”綜合發展水平在逐年上升;從空間維度上看,“互聯網+”發展呈東高西低的特征,東部地區發展較快,西部地區還有很大的發展空間。

“互聯網+”對兩階段企業創新績效存在明顯的異質性,在技術研發階段,“互聯網+”會顯著提升企業的創新研發能力;而在創新成果轉化階段,“互聯網+”單一因素并沒有多大影響,需要其他因素的引入才會對此階段產生顯著的促進作用。

本文的主要啟示在于:

針對我國“互聯網+”發展不平衡的現狀,要深刻認識東中西部差異,強調區域協調發展,在繼續夯實東部地區 “互聯網+”發展成果的同時,推動“互聯網+”扶持政策向中西部傾斜,引導互聯網資源要素向落后地區轉移,彌補區域發展差距;加大中西部投入,利用中西部地區“后發優勢”加速互聯網基礎設施建設,消除互聯網發展的數字鴻溝,充分發揮中西部地區的比較優勢,促進各類要素合理流動和高效集聚,努力縮小與東部地區差距;注重區域帶動效應,加強空間治理,合理分工,優化發展方式,釋放區域協調發展的新動能,使互聯網的創新成果與各地區經濟社會各領域深度融合,從而實現整體的技術進步、效率提升和組織變革。

對我國制造型企業整體創新績效的提升,不能僅從技術研發或成果轉化單一創新能力出發,要從系統角度審視“互聯網+”對于技術研發與成果轉化兩階段創新績效的影響,更要認識到其影響的階段異質性,重視兩階段創新活動,實現創新雙輪驅動;要積極發揮“互聯網+”在創新活動中的作用,價值鏈視角下制造業企業創新政策應隨著企業兩階段創新活動的開展動態調整優化,對于創新不同階段,制定差異化的產業政策,與創新環節相匹配,促進“互聯網+”與企業創新活動的協同發展,提升企業創新力、產業競爭力。

政府應積極推動“政產學研用”協同創新,加強對創新主體的培育,主動協同高校科研院所與企業的技術創新,加速以市場化為導向的創新成果轉化能力;要加強“互聯網+”平臺建設,推動工業互聯網普及,加速傳統產業創新升級,為廣大企業提供創新平臺與技術支撐,加強創新活動的數字化水平,促進新信息、新技術、新模式在行業間的互動交流,從而降低研發成本、提升研發效率、促進成果轉化,實現企業在技術研發和成果轉化兩階段創新績效共同提升的目的。

制造業企業要加強自身能力建設,積極調動各方資源,合理利用內部相關要素,特別是在“互聯網+”政策引領下,調動企業在技術研發、成果轉化等創新活動中的積極性,努力加大對“互聯網+”的創新投入,用新技術、新思想促進互聯網與制造業的深度融合,用以提升實體經濟創新力和生產力。