結構施工圖識讀課程“三遞進兩融合”課程改革研究與探索

朱新圓

(新疆建設職業技術學院,新疆 烏魯木齊 830000)

根據歷屆畢業生與用人單位的反饋,無論是施工單位、監理單位還是建設單位等,對建筑結構施工圖識讀能力都非常看重,學生的識圖能力好壞會影響學生在崗位工作中相應技能的提升、工作經驗的積累,因此,擁有結構施工圖識圖職業技能的學生更受用人單位的青睞,企業中的技術人員也更愿意培養具有一定結構施工圖識圖職業技能的學生。作為建設類高職院校,我們需要將學生的就業前景、企業的用人需求作為人才培養的首要考慮因素。

2019年教育部、國家發展改革委、財政部、市場監管總局聯合印發了《關于在院校實施“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點方案》[1],部署啟動“學歷證書+若干職業技能等級證書”(簡稱1+X證書)制度試點工作,并于第二批1+“X”證書中頒布了“建筑工程施工圖識讀職業能力證書”,這進一步表明針對土建類專業職業院校需要將職業能力需求有機融入專業人才培養方案,優化課程設置和教學內容[2],對本課程的內容進行強化實訓,提高人才培養質量,暢通技術技能人才成長通道,提高學生的就業創業本領。

1 現狀分析

近年來高職院校的學生錄取分數線比較低,入校時的基礎能力較差,同時學生的學習自主能動性與學習積極性水平較低,造成在學生對建筑力學、建筑結構等與結構施工圖識圖聯系緊密的專業課學習效果普遍一般,這造成學生對結構施工圖識讀課程相關學習內容的理解不夠透徹,不能將結構施工圖識讀過程中一些表象的內容通過結構、力學的課程知識點進行深度理解與接受。

結構施工圖識讀課程改革前采用的教學過程是以教師為主導,所有的教學內容都以教材為主,教學實施過程是教師講授、學生聆聽,學生普遍反映相關知識點的理解停留在二維,在理解范圍內無法建立起三維空間模型,這種現狀導致在進行構件標準構造教學時,學生無法理解;課堂結束后學生的課后鞏固與復習也是以課后習題為主,課后習題的設計比較死板且脫離實際工程案例,學生普遍出現課后習題會做,在實際工程中無法應用的現象。

目前社會對具有較好的結構施工圖識讀職業能力的學生需求較高,因為學生步入崗位工作后首要工作就是進行施工圖圖紙的識讀,而很多畢業生在工作崗位中出現無法自己解讀施工圖,需要師傅較長時間的幫帶方可理解圖紙的現象,這導致企業在技術工作人員緊缺、技術工作人員傳授能力有限的情況下,面臨嚴峻的挑戰。根據企業對學校的反饋,學校培養的建筑工程技術專業的學生必須具有快速進行施工圖識讀崗位工作的能力。

2 結構施工圖識讀課程改革方式

由于傳統的結構施工圖識讀教學模式培養出的學生對知識理解得不透徹,不能夠直接對接企業各個崗位的工作,對培育本專業的人才不利,因此,需要對傳統的結構施工圖識讀課程進行改革。

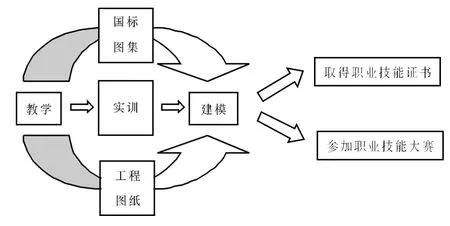

本課程的改革方式采用“三遞進、兩融合”的教學模式,如圖1所示。在本課程的課程改革過程中采用教學—實訓—建模的遞進過程,在整體的教學過程中,將現行的16G101圖集中相應的識圖規則與各類構建的標準構造融入每節課程,并根據課程的進度大量融入實際工程圖紙的案例,通過“三遞進、兩融合”的教學模式能夠使學生的建筑工程識圖的能力達到取得職業技能證書與參加職業技能大賽的標準。

圖1 “三遞進、兩融合”教學模式

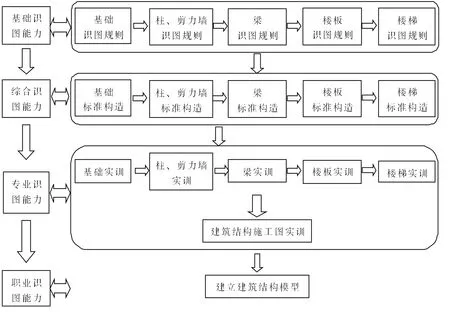

“教學”環節是學生掌握建筑工程識圖職業技能最重要的根基,在該環節中是由教師用各種教學資源進行本課程知識點講授學習,因此需要從教學內容與教學手段兩個方面來提升教學效果,教學內容方面必須符合學生學習能力遞進的特征來進行內容的設計,考慮到現行16G101圖集的融合,如圖2(p97)所示,教學內容的遞進是從基礎—柱—剪力墻—梁—板—樓梯。這個遞進過程首先比較符合建筑工程技術的施工流程,更便于學生的理解,同時內容的遞進初步符合在建筑構造課程中講解的順序,即基礎與地下室—墻體—樓板—樓梯—屋面的過程,從識圖能力的角度來看對學生有較大的幫助。教學環節包括對基礎—柱—剪力墻—梁—板—樓梯構件識圖規則教學與構件標準構造的教學,各類構件識圖規則的教學旨在培養學生的基礎識圖能力,即能夠理解讀懂給定的各構件施工圖;構件標準構造的教學則注重培養學生的綜合識圖能力,即針對各類構件施工圖,能夠掌握理解如何設置這些構件的細部構造。

圖2 教學過程的內容遞進與能力遞進

“實訓”環節實現的是學生對本課程掌握程度的升華,也是對學生能力的一個飛躍提升。“實訓”環節著重體現了以學生為中心的教學理念,將所有的建筑知識講解過程、學習過程回歸到培養學生實際應用、實際操作能力,即培養建筑工程技術專業學生的專業識圖能力。“實訓”環節是建立在“教學”環節的基礎上,將實際工程圖紙和圖集融合,設計先從基礎—柱—剪力墻—梁—板—樓梯單個構件的實訓,再實現整體實際工程案例結構施工圖識讀的實訓。通過實訓環節,學生才能將所學的識圖規則、標準構造與實際工程聯系在一起,避免了學生將結構施工圖識圖課程的學習變成了死記硬背。

“建模”環節是利用學生已經學習過的CAD軟件與BIM軟件聯合,將所學習的各個構件、不同類型的節點,從平面圖形轉化為三維模型,該建模過程是先從各個構件、各個節點開始,逐步增加至整體建筑結構模型的建立。該轉化過程利用了學生在本專業多方面專業課程的知識與能力,如建筑制圖課程的三維空間思考能力、CAD與BIM軟件課程實操能力、建筑結構課程各個構件理解能力、結構施工圖識讀課程對施工圖識圖的能力。通過這些課程與相關能力充分融合,培養了學生的職業崗位識圖能力。

3 成效分析

該課程“兩融合、三遞進”的教學改革過程中,無論是對學生學習的積極性還是對教師的教學效果都有顯著改善,同時能夠滿足社會對于施工圖識讀職業能力的迫切需求,現對三個層面進行分析。

學生層面:首先,該門課程的教學效果完全滿足了培養一名具有職業識圖能力的學生,通過改革后的教學過程,學生可以通過參加職業技能證書的考核或者參加職業技能大賽來進行進一步提升。其次,學生對該課程的學習積極性逐步提高,并對本專業后續課程學習自主能動性有所提升,因為本門課程做好了施工圖識圖的基礎,對后續的建筑工程計量與計價、建筑施工技術等課程都有了積極的影響。

教師層面:解決了本課程教師上課過程枯燥、學生反響較差的消極現狀。本門課程教學內容的優化、實訓內容的設計,是對專業教師的識圖知識水平一個比較大的考驗,教師必須通過繼續教育、項目實踐,來完成教學—實訓—建模的遞進過程。

社會層面:建筑工程技術專業培養的學生面向施工單位、建設單位、監理單位,根據已畢業學生的反饋,學生在學校時進行的教學—實訓—建模環節所培養的識圖能力完全能夠勝任學生在各個崗位上的需求。

4 結語

結構施工圖識讀課程的“兩融合、三遞進”教學改革成效良好,學生通過教學改革的過程實現了對于施工圖識讀基礎識圖能力—綜合識圖能力—專業識圖能力—職業識圖能力的遞進,最終實現學生取得職業技能證書或者參加職業技術大賽,學校通過此過程的培養完成了職業院校為社會輸送亟需人才的責任,體現了學校作為培養德智體美勞全面發展的高素質勞動者和技術技能人才的主渠道。該課程的改革還需要在后續的教學過程中,實時根據學生的學習狀態、社會的發展需求進行更新完善,繼續提升學生的結構施工圖識讀能力。