讓兒童的創造性歌唱綻放光芒

編 者 按

音樂是幼兒表達自己對周圍世界的認識和情感態度的獨特方式,也是幼兒的一種自我表達和人際交流的手段。創造性歌唱能滿足幼兒認識音樂、親近音樂、用音樂表達的需求。但在一線工作中,創造性歌唱活動存在開展數量少、內容單一、難以延伸等問題,教師應如何應對這些問題呢?本期刊登的《讓兒童的創造性歌唱綻放光芒》等三篇文章中,介紹了北京市西城區教育研修學院顧春暉老師帶領教研組的老師們開展的積極探索和有益經驗。

《幼兒園教育指導綱要(試行)》《3-6歲兒童學習與發展指南》明確了幼兒藝術教育的核心價值,即豐富的、個性化的感受與欣賞,大膽的、個性化的、多元的表達與創造。老師們逐漸認識到機械模仿、枯燥練習的弊端,關注幼兒生動創造的音樂活動逐漸增多,其中就包括創造性歌唱。令人遺憾的是,藝術創造的理念雖然被認可,但實際工作中,創造性歌唱開展數量少,涉獵范圍小、內容單一,且經常是一次性創造,少有延伸發展。豐滿的理想和骨感的現實一對比,不禁激起了我的好奇:幼兒在歌唱方面真的很難創造嗎?他們都可以進行哪些創造呢?怎樣支持幼兒進行更多、更好的創造性歌唱呢?隨后,我和老師們展開研究。實踐證明,只要給幼兒機會,他們就會還我們驚喜。

讓創造性歌唱的內容更豐富多維

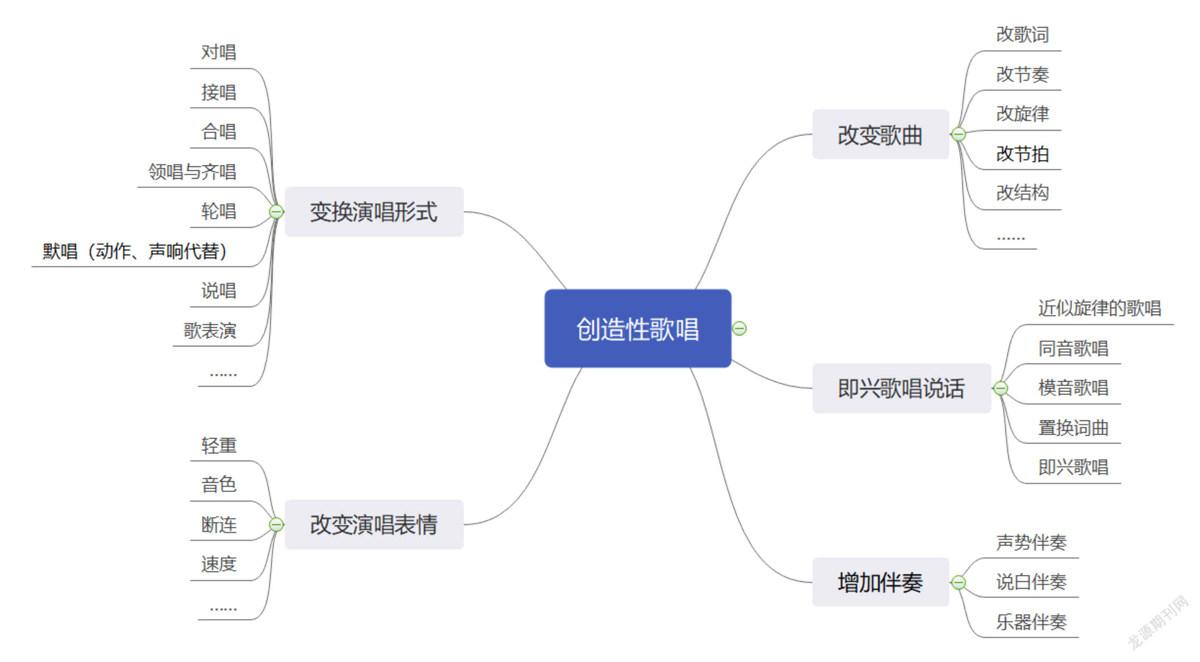

大家通常認為,創造性歌唱主要有創編新歌詞、為歌曲創編動作、為歌曲創編節奏、變換演唱形式等方式。后來,有學者還擴展了處理歌曲的演唱表情(此表情非面部表情,而是指演唱時用聲音的輕重、音色、斷連、快慢等變化來表達不同的情緒或事物),以及即興歌唱說話(指用歌唱或類似歌唱的方式來進行對話、朗誦、講故事或其他)。

我和老師們結合音樂理論學習以及生活中接觸到的許多富有創造性的歌曲,進行了歌唱創編的頭腦風暴,整理出了網絡圖。我們驚奇地發現,創造性歌唱的方式很多,遠遠超出我們平時所開展的內容。就以改編歌曲為例,我們平時只是帶幼兒改歌詞,從來沒有想過還可以改節奏、改旋律、改結構甚至進行詞曲置換。

歌唱有這么多的創造可能性,但3~6歲的幼兒是否可以完成呢?老師們開始搜集適合的兒童歌曲進行嘗試。用《打鼓》改編節奏,用《茶壺嘟嘟》改編旋律,將《母雞孵蛋》的齊唱變換為二聲部合唱,用《對鮮花》和《茉莉花》進行詞曲置換,在《劃船歌》中運用默唱……幼兒不僅對這樣的歌唱感到新奇,充滿濃厚興趣,而且很有想法,有許多的創造。盡管因為經驗所限,他們在創造的過程中會遇到這樣那樣的問題,但他們的興趣和勇氣給了我們信心:當擁有無限潛能的幼兒遇到合適的作品以及創造的機會,他們是可以在創造性歌唱方面做得更好的,教師需要有意識地為更多這樣的“遇見”創造條件。

讓創造性歌唱的主體更自主開放

學習、頭腦風暴、繪制網絡圖,不僅幫助我們開闊了思路,也幫助我們澄清了認識。像變換演唱形式、改變演唱表情等,老師們以前并不是不知道,也多多少少有過實踐,但更多是用于提高歌唱技能、提升表演效果等,沒有和創造性歌唱建立起聯系,沒有從幼兒創造性發展的角度考慮。所以老師會操控較多,幼兒須按照老師的要求調整。當我們意識到如果讓幼兒來自主進行這些變換的話,屬于他們自己的創造才會出現,歌聲也會在開放的探索過程中日臻精湛、自如。

老師們開始嘗試讓幼兒回歸到創造性歌唱活動的主體位置。如,杜老師的班級正在開展糖果節的主題活動,孩子們將原有的歌曲《我是一顆糖》進行了歌詞改編,從一段歌詞豐富成了四段,并根據不同糖果的特點有意識地改變演唱表情。唱跳跳糖那段的時候運用斷音,歌聲是一頓一頓的;唱泡泡糖的歌聲音量則要漸大漸小,與吹泡泡的過程相吻合;橡皮糖有點黏,所以歌聲要連貫拉長。這樣的處理完全是孩子們自己的意愿,為了表達好自己心目中的糖果形象,他們不斷嘗試和比較,體會不同演唱表情所帶來的不同效果。趙老師班里的小朋友們在學過歌曲《對鮮花》后,想用不同的方式表演出來。其中一組小朋友想用《茉莉花》的旋律唱《對鮮花》的歌詞,無意中進行了置換詞曲的創造。

孩子們強烈的挑戰和創造欲望感染著我們。此時,我們更愿意和孩子們一起“歌唱變變變”,經常會鼓勵他們把歌曲的某個部分改一改,把演唱變一變。

讓創造性歌唱的方式更快樂有趣

從創造性歌唱活動中,我們看到了幼兒的渴望和能力,我們希望除了音樂教學活動時間,在生活中也能有更多這樣的機會來滿足幼兒創造性歌唱的需求。于是我們著手探索在活動基礎上衍生游戲,借助一些規則將活動中的創造性歌唱固化成一些玩法,成為在一日生活中都可以玩的歌唱游戲。

《我愛我的小動物》是一首廣為傳唱的歌曲,老師們都會用這首歌進行改編歌詞的活動。李老師改編歌詞后,加入了找朋友情節,即幼兒戴上各種動物頭飾,一個或幾個小朋友去找自己喜歡的小動物,進行唱歌提問,被問到的小朋友唱歌回答,然后互換,再找下一個小朋友,循環進行。變成游戲后,孩子們在表演區、戶外、過渡環節,都可以自主玩起來,進行創造性歌唱。

關老師在嘗試改編《茶壺嘟嘟》旋律的活動中借助木琴,給缺少此方面經驗的幼兒提供了很好的支架,并由此生發了模音歌唱的游戲。幼兒邊唱歌邊圍著放在中間的木琴和小椅子轉圈,當唱到“坐上小火爐”時,正好走到椅子前的小朋友坐下,即興用木琴創編旋律。大家在傾聽一遍后,跟著木琴唱出“咕嚕咕嚕咕”的新旋律。孩子們都非常喜歡,特別想搶到小椅子演奏,而模唱的小朋友也都聚精會神地傾聽木琴的旋律,力爭準確地唱出來。

經過研究,我們發現,創造性歌唱活動集中在“學”,而創造性歌唱游戲則通過具體的玩法將過程程序化,給了幼兒更多“習”的機會,讓幼兒的歌唱能力得以熟練和發展。可以說,游戲讓歌唱更加好玩,讓創造性歌唱走向日常。從創造性歌唱活動到創造性歌唱游戲,需要創編玩法。接龍是很重要的方式,包括自然順序接龍、指定接龍、隨機接龍……借助不同方式的接龍來確定歌唱的人選。另外,媒介物對確定創造內容十分重要,除了即興創造之外,很多游戲都需要它,就像《我愛我的小動物》中的動物頭飾、《茶壺嘟嘟》中的小木琴那樣,孩子們記下來的用以表示創造出來的想法符號,或者搜集到的小圖片、小物品,都可以作為創造媒介物在游戲中使用。

讓創造性歌唱的過程更持續延展

當我們豐富了對創造性歌唱的理解、打開思路并積極嘗試,看到了幼兒靈動的表現之后,創造性歌唱不再是一次性的活動,而是一件很好玩的事情,是可以不斷變化和發展的。

鐘老師班里的幼兒學會了《劃船歌》后,很喜歡這首歌有力量的感覺。觀看了船夫喊著號子劃船的視頻之后,孩子們再做用力氣的事情時會自發喊起號子。比如,十幾個孩子一起搬動美工教室的大方桌時,整齊地喊著“嘿呦嘿呦”。教師敏感地捕捉到契機,引導幼兒將這些用來表示用力的、加油的詞編進《劃船歌》中,形成了各種說白伴奏,“嘿喲 哈哈0? ”“嘿喲? 嘿”“唉呀? 唉呀”……這樣一改動,孩子們唱得更起勁了,他們還聯想到生活中各種需要用力做的事情,如開門、大便、摳樂高、搬家、挖蟲子等,以此創編出獨特的《用力歌》。孩子們不僅要唱自己的歌,還想唱別人的歌,他們把創編的內容畫下來,放在摸箱里。通過傳物或者點兵點將的方式選出一名幼兒,從摸箱中摸取一張畫,并唱出畫中主題。

一首歌能夠因為創造而不斷延展,離不開老師對作品的選擇和挖掘。經過這段研究,我們用“另類眼光”發現了很多原本并不起眼,但其實挺有意思的歌曲,如《老杰瑞麥爾》《母雞孵蛋》《兩只老虎》《跳吧 松鼠》《小鳥唱歌》《打鼓》……這些歌曲都比較短小、簡單,如果有好幾段歌詞,老師一般都是只教給幼兒一段,給幼兒留出創造的空間。另外,老師需要經過作品分析,發現每首歌曲的獨特點,找到其進行創造性歌唱的可能性。如《老杰瑞麥爾》的歌詞看似簡單,但前一句和后一句始終都有邏輯關系,非常適合中大班孩子依據歌詞的結構特點來進行改編。《茶壺嘟嘟》歌詞形象有趣,其中有一句模仿茶壺水開的聲音(“咕嚕咕嚕”),簡單的象聲句很適合改編旋律。還有很多歌曲都可以添加說白伴奏,甚至成為二聲部合唱。

正如許卓婭老師所說,創造性歌唱滿足了幼兒認識音樂、把握音樂的需求,發展其“音樂是自我表達和人際交流手段”的音樂價值觀念,促進其創造意識和創造能力的發展。在音樂教育核心價值逐步改變的今天,我們需要研究并做好創造性歌唱,讓其在孩子的成長過程中綻放光芒,成就美好。