威伯恩《協奏曲》(Op.24)音高組織分析

張家棋

[摘 要]

威伯恩是20世紀表現主義作曲家之一,他的作品無不體現著音高組織的濃縮與凝練。通過本文剖析威伯恩作品《協奏曲》(Op24)的音高組織特點,是筆者的專業學術研究,愿與同行們進行相互交流。

[關鍵詞]威伯恩;音高組織;十二音序列

[中圖分類號]J614 [文獻標識碼]A [文章編號] 1007-2233(2022)07-0022-05

一、樂曲概況

《協奏曲》(Op24)作品,構思從1931年1月16日開始,于1934年9月4日創作完成,歷時3年8個月,是威伯恩全部作品中耗時最多的一部作品。該作品的第一章作曲家耗時三年半,于1934年7月25日才完成。在威伯恩音樂創作生涯中,完成一部作品耗時這么久是非常罕見的。由此可見,威伯恩對該部作品構思及布局的深思熟慮,嚴密的邏輯,豐富的內涵,精簡的音樂語言,使該部十二音作品成為自《三首民歌歌詞 》(Op17)、《交響曲》(Op21) 作品后的又一部經典作品。在威伯恩的《協奏曲》(Op24)樂器編制中,僅有長笛,單、雙簧管,小號、長號和圓號,小提琴和中提琴以及鋼琴等九件樂器;在演奏中,有鋼琴的獨奏,也有管弦樂隊的合奏,相互間還追逐競奏,因此,也有稱該《協奏曲》為《九件樂器協奏曲》,屬樂隊協奏曲。該作品分第一樂章(69小節)、第二樂章(78小節)、第三樂章(70小節),共217小節。其中,第一、二樂章的拍號均為2/4,第三樂章的拍號為2/2。第一、第二、第三樂章依次為稍快-極其緩慢-非常快的速度。

二、音高組織

(一)十二音序列運用

在威伯恩《協奏曲》(Op24)作品中,序列設計思維是受回文詩對稱的啟發,作曲家以一個三音集合為原型,與通過其倒影、逆行及倒影逆行三種方式衍生出來的三個三音集合共同組合成十二音序列。九件樂器分別在不同的節奏型環境中進行演奏,充分地體現了作曲家節儉、嚴謹的作曲風格。

譜例1:《協奏曲》(Op24)序列原型

通過譜例1,我們可以看出,該序列音程中包含小二度5個,大三度3個,大二度1個,大七度1個,純五度1個,其中有6個是不協和音程。通過對序列的分析,發現序列橫向的音程主要以使用小二度和大三度為主,四個縮微的三音組都是集合3-3,且該十二音序列具有派生性、不變性、組合性的三大特點。

(二)序列的三大特點

1.派生的特性

派生序列(derived series):“是指由一個較小規模的集合(以三音集合及四音集合最為典型)通過移位和倒影操作而衍生出來的序列。也就是說,派生序列的所有的離散子集均為同一集合族的成員。”威伯恩《協奏曲》(Op24)作品的十二音序列就是由一個單一的三音集合衍生而成。這是安東·威伯恩運用派生手法設計序列的一次全新嘗試,見譜例2。

譜例2:

譜例2中,P是《協奏曲》(Op24)的原型序列,筆者將其看作一個原始序列集合級,依序將其均等劃分為四個三音截段,形成四個離散子集(discrete subset) ?,可以發現四個離散三音子集的結構類型都是音級集合3-3(0,1,4),且四個三音子集以線性形式展開,形成了四個子集的連續,由此,構建成了一個派生音列。根據派生音列的特性,以譜例中原始序列P0的第一個音B為軸,經過倒影、逆行、移位,衍生出四十八種序列形式,形成了十二音序列矩陣圖,詳見表1。

2.不變的特性

不變性(invariance)指一個音列的某些方面在移位和倒影的情況下仍然保持不變。以下是十二音序列不變性圖示。

(1)十二音音列三音集合內部的不變性圖示

(3)十二音音列六音集合間的不變性圖示

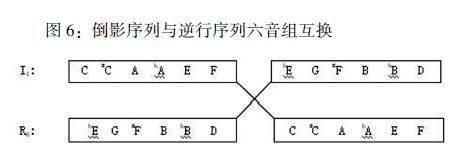

在《協奏曲》(Op24)的各樂章中都有六音組的音高互換情形,六音組互換后音程和排序仍然保持不變。圖6為第一樂章第一主題與連接段處第9-13小節中,互為逆行倒影的兩條序列之間六音組互換情況。

圖6:倒影序列與逆行序列六音組互換

通過對十二音序列不變性上述三種形式圖例的觀察,可以發現,十二音原型序列及其變形序列之間,經過三種形式的變化后,其序列的實質保持不變。這充分見證了威伯恩在對《協奏曲》(Op24)序列設計時,追求高度統一的不變性思維。

3.組合的特性

組合性(Combinatoriality )是指一個十二音原型序列通過倒影、逆行、倒影逆行形式的變形移位后,原型序列的前六音或后六音與變形移位序列的前六音或后六音構成一樣的音高關系。像這樣具有親緣關系而組合生成的序列通常把它稱之為組合性(Combinatoriality )序列。威伯恩對這種組合性序列的運用,使十二音列的不同形式同時陳述時會產生重復音的問題得到解決。在威伯恩《協奏曲》(Op24)作品中,像這樣有親緣關系的組合性序列共有6組,在不同的章節出現12次,分別為:R7-I2組在第一樂章中出現兩次;I7-R0組在第一樂章中出現兩次,在第三樂章出現一次;R2-I9組在第一樂章出現三次;I4-R9組在第二樂章出現兩次;R8-I3組在第一樂章出現一次;P6-RI1組在第三樂章出現一次,具體見表二。

通過上述圖示,可以發現原型移位序列與逆行-倒影序列之間,逆行序列與倒影序列之間的親緣關系,它們的這種關系組合出了一條新的十二音序列。它一方面解決了十二音列不同形式且同時陳述時,不重復相同音的問題。另一方面使材料更加集中,更加簡潔。這種組合性序列在序列組合排列中起著非常重要的作用,決定著作曲家對序列的選擇以及相互關聯、排序以及具體應用等方面的內容事項。組合性序列在序列組成中成為一個十分重要的特征,它與前面所述的派生序列一樣,成為安東·威伯恩變動十二音音序時與原始序列有機結合的“新序列”,在他的《第一康塔塔》(Op29)和《管弦樂變奏曲》(Op30)作品中都有對組合性序列的使用,它是十二音序列寫作的一個重要發展。

(三)回文

1931年3月11日,威伯恩給他的朋友希爾德伽德·瓊(H.Jone)寫信時,說他想創作一首新風格的樂隊作品,還說他已發現了一套對十二音有密切關系的順序,也許有些像著名的成語:

通過這首拉丁文詩不難發現,整首詩句以字母N為中心,形成回文式的對稱,即:SRNRS、TENET、RPNPR、TENET。當把這首詩以螺旋式循環閱讀時,不管是前讀或后讀,還是左讀或右讀,其都為同樣的一句話:

Sator opera (arepo的逆行)

tenet,tenet(連讀兩次,先順讀,后倒讀)

opera Sator (rotas的逆行)。

威伯恩在對該作品十二音序列的設計時,第一次把回文詩的結構形態融入到了作品中。為了保持音符和詩句的契合度,使回文詩的結構不被破壞,省去了第三句”TENET”,還把后兩句“OPERA”和“ROTAS”的順序進行了交換,以此來實現十二音序列的各音與詩句間的統一,形成回文結構的對稱美。《協奏曲》(Op24)十二音序列與回文詩之間的相互對應,見譜例3。

譜例3:《協奏曲》(Op24)十二音序列與回文詩之間的相互對應關系

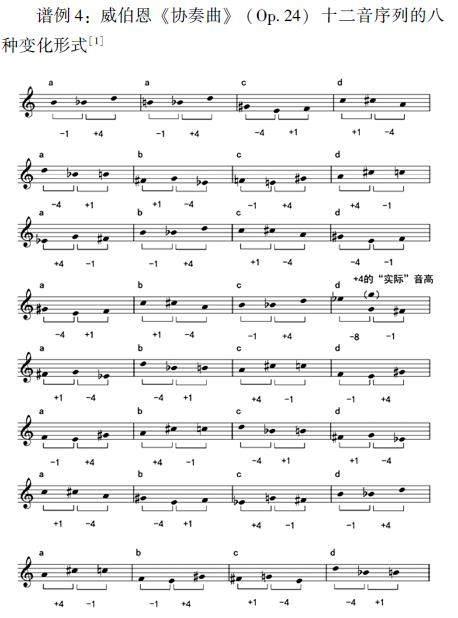

筆者將《協奏曲》(Op24)作品中十二音序列的每一種變形形式作為一組,共八組,在各組中以每三個音設定為一個單元,各組中共有a、b、c、d四個單元(見譜例4),把各組中每一單元序列的半音加以數字標記,通過這些數字,使我們能夠更加直觀地感受到,安東·威伯恩在十二音序列中對回文對稱平衡特點的具體運用。筆者運用序列音程值數標記方法進行分析,可以觀察到,第1組、第2組、第3組、第5組、第6組、第7組、第8組序列的a單元與b單元之間,c單元與d單元之間,獨立構成了1,4與4,1的回文式對稱關系。在運動發展中,唯一改變的就只有音程運動的方向,筆者在譜例中用符號“+”與“-”對音程運動的方向加以區分。在第4組序列形式中,a、b兩單元也構成了1,4與4,1的回文對稱關系,但c、d兩單元屬于非嚴格的回文形式,作曲家在此使用八度音高來進行改變,其為了達到改變某種音響的目的顯而易見。

譜例4:威伯恩《協奏曲》(Op24)十二音序列的八種變化形式 [1]

在威伯恩《弦樂四重奏》(Op28)作品中,原型序列的音程級呈現出1,3,1,4,1與1,4,1,3,1,形成了后一個六音組是前一個六音組的的逆行狀態,構成了鏡像回文結構(見譜例5)。

譜例5:威伯恩《弦樂四重奏》(Op28)原型序列

同樣,威伯恩的《第一康塔塔》(Op29)作品中,序列原型也存在鏡像回文結構關系。該作品的音高原型序列為A-F- bA-G-B- bB- bD-C-E- bE- bG-D,把原型序列的1-12號音按每三個音一組劃分為四組,即:第一組為A-F- bA,三個音之間的音程級依序為4,3;第二組為G-B- bB,三個音之間的音程級依序為4,1;第三組為 bD-C-E,三個音之間的音程級依序為1,4;第四組為 bE- bG-D,三個音之間的音程級依序為3,4。因此,第一組與第四組的音程級為4,3與3,4,第四組的音程級是第一組的逆行,構成鏡像回文結構;第二組與第三組的音程級為4,1與1,4,第三組的音程級是第二組的逆行,構成鏡像回文結構。由此可見,回文詩結構形式的十二音序列在威伯恩作品中的重要地位。

結 語

威伯恩的音樂思想發展與形成,首先是受到其老師勛伯格影響。他是在打破傳統的調性思維體系以及建立無調性、十二音體系創作體系的進程中逐步衍生出來的。徹底打破了傳統的調性思維體系與對于不協和音“解放”的一系列理論,是勛伯格為20世紀音樂發展所做出的主要貢獻,同時也為20世紀的音樂發展開辟了一個新的起點。在該起點上,威伯恩延續了老師創作觀念中的尖銳因素,除了打破調式體系、“解放”不協和音以及十二音創作技法,還將不協和音解放、十二音體系音樂的新音響觀念,使他自身的理性主義思維得到了發展。

在序列設計方面,按照序列排列技術的固定模式程序,使用一個縮微、單一的三音集合衍生構成了一個十二音序列,這是威伯恩運用派生手法設計序列的一次全新嘗試。透過序列的派生性、不變性、組合性的三大特點,彰顯了威伯恩以動機為核心細胞而發展的音樂思維和追求各結構元素之間高度統一的邏輯思維。

威伯恩的音樂是一種結構嚴謹、邏輯嚴密、形式抽象、濃縮凝練的音樂,幾乎是超自然的音樂 [2]。其音樂作品中的一些技術,是在威伯恩離世以后,才被后來的作曲家們研究分析發掘出來的,認為他“預先形成”的結構以及按比例分配的手法,對序列體系創新性的運用等,能夠對現代音樂的發展帶來可能性。于是,在20世紀五六十年代掀起了威伯恩熱潮,人們把這階段稱為后威伯恩時代。在這十年間,后來的作曲家們在威伯恩點描技法、鏡像對稱結構、節奏序列化等創作技法的影響下,新的音樂表達方式不斷呈現,眾多流派、各類風格層出不窮,朝著全面序列化、音響效果化、音樂電子化的方向發展,迎來了西方音樂的又一次革命。

(責任編輯:張洪全)