《比雅》音樂史料探析

趙夢彤

[摘 要]清洪亮吉的《比雅》承《爾雅》體例,將古書中意義類型相似的詞語廣為收錄并作相應釋義,其不僅是我國雅學著作中仿雅之作的重要部分,同時也是一本觸類旁通的訓詁學著述。《比雅》作為古代雅學工具書,其中釋樂部分的史料對于音樂學研究具有一定價值,亟待發掘,然而目前音樂學界對其關注較少。因此,本文從音樂文獻學角度,對《比雅》中的音樂史料作文本細讀,將其成書背景、作者、版本、體例以及內容等進行概述,研究《比雅·釋樂》以及非釋樂卷中的音樂史料具體內涵,旨在發掘《比雅》中音樂史料的學術價值,望能為之后的研究起到一定指導作用。

[關鍵詞]《比雅》;釋樂;音樂史料;史料淺析

[中圖分類號]J609 [文獻標識碼]A [文章編號]1007-2233(2022)05-0192-04

清考據之風興起,出現大批整理經書典籍的學者,考據學發展繁榮達到頂峰,《比雅》便是此時期著名雅學著作之一。對于其包含的音樂史料的研究,不僅是其作為雅學、訓詁學著作的必然性,也對了解當時文人對于音樂的認知有很大幫助。本文對于其音樂史料進行列舉、梳理和分析,如專釋音樂的第十一卷《釋樂》,以及考察提取全書中其他卷出現的有關音樂的文字,力圖在這本文人視角的文學經典中,了解當時學者主流的音樂觀,呈現出音樂歷史的真相。

一、《比雅》提要

對于史料的分析首先要立足于其創作的歷史背景,全盤把握資料內容,因此本部分對《比雅》的成書背景、作者簡介、版本體例與內容概述四個部分進行提要,做文本背景的整體理解。

(一)成書背景與作者簡介

考據筆記作為古代文獻典籍中獨具生命力的著作形式,其起源可溯至東漢時期,于清代乾隆、嘉慶年間最為興盛,考據著作隨之繁榮,數量眾多,成就斐然,雅體著作《比雅》便形成于此時期。基于大眾學者對于“治經宜《爾雅》始”的認識,學界產生了大量仿雅著作,《比雅》應運而生。同時,產生于戰國末期的《爾雅》是先秦訓詁學發展到一定階段的產物,開創雅書的著作體例,“以《爾雅》為鼻祖而形成的一切雅體著作,包括廣雅之作、仿雅之作、注釋研究之作等。”[1]所謂仿雅之作,就是依照《爾雅》的內容和體例專釋古書中意義相類的字詞,《比雅》《駢雅》《疊雅》等都屬于仿雅之作,其中《比雅》將古書中詞義相近的語詞進行梳理編排,引經據典,獨具特色。《比雅》也是一部重要的訓詁學著作,訓詁學是中國傳統研究古書詞義的學科,主要譯解古代詞義,分析古代書籍中的語法和修辭現象。《比雅》雖不足以算是訓詁著作中的精品之作,但仍具有很大的史料價值。

本書作者是清代經學家、文學家洪亮吉,其以詩文著名,博通經史、音韻、訓詁之學[2]。著述四十余種,有《比雅》十九卷、《洪北江詩文集》等。《比雅》成書于嘉慶八年(1803年),是洪亮吉從伊犁赦回后所作,其尚未完成定稿便與世長辭,僅留一部底稿由后世整理成書,因而使得本書存在一些體例排版的遺漏和不足。

(二)版本體例與內容概述

《比雅》尚未定稿作者便匆匆逝世,遺留下來的未刊稿并未標明卷數,原稿由不明原因首尾焦爛,于咸豐中由后人刊刻成書,根據十九篇的原文劃分為十九卷。因此在篇章劃分、內容分配方面有很多不成熟的地方,且文字錯愕之處也不少。由于原書未定稿,為后人整理成書,因此與洪亮吉著書初衷是否有偏差和出入皆有待考證。

在版本方面,最早有《粵雅堂叢書》本,另有《文選樓叢書》(光緒年間,藝林山房輯),商務印務館《叢書集成初編》排印本,還有中華書局出版的《比雅 通詁》。本文分析的文字主要是以中華書局的版本為基礎。“《比雅》基本上仿照《爾雅》體例,分釋詁、釋言、釋訓、釋天、釋地(日月附)、釋山、釋水、釋人(衣飾附)、釋宮、釋器、釋樂、釋舟釋車、釋草、釋木、釋蟲、釋魚、釋鳥(附鳥獸總)、釋獸、釋畜,共十九篇”。[2]今本有條目1656條,其中殘字缺字者72條。《比雅》篇名和序次與《爾雅》略有不同,其最主要的特點是把義類相關的詞放在一起并做辨析解釋,《比雅》書名的由來,大概也出于此。

二、《比雅》音樂史料淺析

(一)《比雅·釋樂》概述

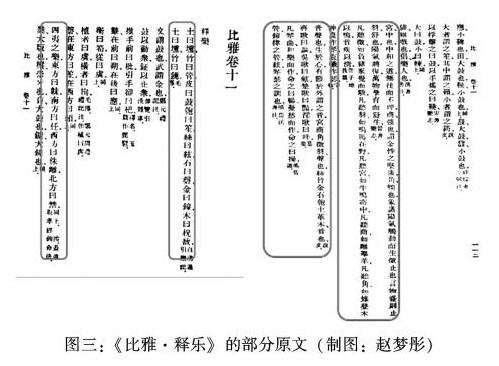

《比雅》卷十一為“釋樂”,其篇幅共5面,在圖一中,可以看出除了卷二“釋言”(8%)、卷三“釋訓”(13%)、卷五“釋地”(10%)和卷八“釋人”(24%)幾卷明顯占據較大篇幅之外,剩下十四卷占比都不是很多,釋樂的頁數占據總頁數的4%,并與其他四卷頁數占比同等(見圖二),因此釋樂篇幅并不算少。全文豎版繁體,斷句在文字右邊有圓點標記,每一列文字最后標明出處。

因并未搜集到學界對于《比雅·釋樂》全部原文的整理,筆者閱讀原文并梳理如下,因搜集到的史料印刷問題,有些繁體字存在印刷不清晰現象,暫且做空格處理。另外以原文頁碼劃分內容為五個部分(五頁),均用空行隔開,每個釋條的分句格式同樣按照原文原樣整理,以便閱讀,如有其他疏漏請加以指正。

比雅卷十一

釋樂

土曰壎竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷

土曰壎竹曰篪

文謂鼓也武謂金也

鼓以動衆鉦以止衆

推手前曰枇引手欲曰杷

鼙在前曰朔在後曰應

衡曰筍徒曰虡

植者曰虡橫者曰栒

磬在東方曰笙在西方曰頌

四夷之樂東方曰靺南方曰任西方侏離北方曰禁

業大板也樅崇牙也貢大鼓也鏞大鐘也

應小鞞也田大鼓也鞉小鼓也鼖大鼓鼗小鼓也

大者謂之笙其中謂之籟小者謂之箹

以桴鼓之曰鼓以手搖之曰鞉

大曰鼓小白朄

俳稚戲也倡樂人也

宮中也中和之道無往而不理商強也謂金性之堅強角觸也象諸陽氣觸動而生徵止也言物盛則止羽舒也陽氣將復萬物孕育而舒生

凡聽徽如負豬豚覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴室中凡聽商如離褓羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清

神農作琴庖羲作瑟

音聲也生於心有節於外謂之音宮商角徽羽聲也絲竹金石匏土革木音也

商歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇

凡琴曲和樂而作命之曰暢夏愁而作命之曰操

管鐘律之管弦琴瑟之調也

周以八寸爲尺十尺爲丈

八尺曰 倍 曰常

三十斤爲壹鈞百二十斤爲壹石

小大長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂鬥石大小謂尺寸

六鬥四升曰釜十六鬥曰庚十六斛曰秉

母重也其大倍故爲母也子輕也其輕小故爲子也

數萬至萬曰億數億至億秭

權銓衡也可以 輕重度丈尺也可以度長短

十千爲萬十萬爲億十億曰兆十兆曰 十 曰垓

六尺爲步步半爲武五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲 倍 爲常

十黍爲 十 爲銖

二百四十斤爲秉四秉爲 十 爲稷十稷曰耗四百秉謂之壹秅

二曰合合十曰升升四曰梪梪四區區四曰釜釜十曰鐘鐘十曰斞斞十曰秉秉四曰筥筥十曰稷稷十曰秏

四尺謂之仞倍仞謂之夀夀舒兩肱也倍夀謂之常

五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端謂之兩倍兩謂之疋倍疋謂之束

七尺曰仞八尺曰夀

壹手之盛謂之溢兩手謂之掬掬四謂之豆豆四謂之區區四謂之釜釜二有半謂之 ?二有半謂之缶缶二謂之鐘鐘二謂之秉秉十六斛

二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰奉倍奉曰鋝鋝謂之鈸二鈸四兩謂之斤斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓

十髮爲程十程爲分十分爲寸

十毫爲髮十髮爲麾爲分十分爲寸十寸爲尺

度量權衡以黍生之爲壹分十分爲壹寸十寸爲壹尺十尺爲壹丈十六黍爲壹豆六豆爲壹銖二十四銖爲壹兩十六兩爲壹斤三十斤爲壹鈞四鈞重壹石千二百黍爲壹 爲壹合十合爲壹升十升爲壹鬥十鬥爲壹石

五絲爲 倍 爲升倍升爲 域倍爲紀倍紀爲襚總倍總爲襚

謂之衡錘謂之權

(二)《比雅·釋樂》學術概觀

在中國知網數據庫和讀秀以“《比雅》音樂”“《比雅》釋樂”為關鍵詞檢索,均未檢索出有效信息。再以“《比雅》”為關鍵詞檢索,共收錄相關期刊與學術論文7篇,篩查閱讀后共有4篇提及音樂相關信息,均將《比雅·釋樂》作為被引對象,在文中少量提及。因此,通過檢索了解到,學界對于《比雅》全書文字的整體研究、訓詁研究、辭書學價值研究均有涉獵,但對于釋樂卷以及音樂方面的史料并未單拎出來考察,這些史料均作為舉例來佐證文章中的某個觀點。

在趙伯義的《論洪吉亮的〈比雅〉》中,以雅學角度分析《比雅》的措辭和行文的特點,在論及《比雅》的釋條解說特點時,以釋樂“土曰壎,竹曰管,皮曰鼓……”一句為例,介紹《比雅》中存在少量釋條解說三個以上的語詞[4],加寬了比較幅度,使讀者可以更深入地理解改組近義詞的異同。秦英在其《〈比雅〉研究》中,認為該書的最大特色是在訓詁方面將意義相關的詞語集比釋義,并以此為切入點對《比雅》展開研究,探尋歸納其訓詁內容、方法、特色,深入探討其學術價值及不足之處,最后合理分析其中原因[5]。作者在介紹訓詁方法“從事物的表現形式上揭示詞義的差別”時,提到關于“音”與“聲”的記錄內容;在論及不足之處時,以“琵琶”釋義的組詞和文字的謬誤為例,指出《比雅》“收錄的條目釋義不準確”。在《〈比雅〉的辭書學價值》中,魏凈提到“《釋樂》磬在東方曰笙,西方曰頌”,認為通過《比雅》對于一些詞目的分析,可以指導現代辭書的編寫[6],查漏補缺。鞏運玲在其《〈比雅〉訓詁研究》中同樣指出一些釋義的歸類錯誤,此處提及釋樂中收錄了大量與音樂無關的內容,存在釋條與其篇名不符合的情況[7]。

(三)《比雅·釋樂》文本細讀

由于沒有對《比雅·釋樂》文本的針對性研究,在對原文進行初步的文本細讀基礎上加以理解。總的來看,釋樂卷中對于音樂有關的文字,作者主要針對音樂的基本知識及其相關相近的概念加以整合并釋義。

在原文第一句“土曰壎,竹曰管,皮曰鼓,匏曰笙,絲曰弦,石曰磬,金曰鐘,木曰柷”中,涉及樂器的分類以及釋義,按照“八音”分類法編排歸類,是對于樂器的。涉及到四夷樂相關內容,“四夷之樂,東方曰靺,南方曰任,西方侏離,北方曰禁”也就是邊區民族音樂。在第二頁提到“宮中也,中和之道,無往而不理;商強也,為金性之堅強;角觸也,象諸陽氣觸動而生,徵止也,言物盛則止;羽舒也,陽氣將復,萬物孕育而舒生”以及“凡聽徵,如負豬豚覺而駭;凡聽羽,如鳴馬在野;凡聽宮,如牛鳴室中;凡聽商,如離襁羊;凡聽角,如雉登木以鳴,音疾以清”兩個釋條,均講五聲的概念和性質,及其聽覺意義上的特點。“音聲也,生于心,有節于外,為之音”一句,作者對于聲音、音樂作了定義,認為音樂生于人的內心,又為外部有所節制。還提到關于“吳歌”“楚聲”以及“淫歌”的定義,這里關于吳歌與楚聲一般認為是春秋戰國時期的南方民間音樂,作者將淫歌作為前兩者的近義詞歸屬到這個釋條,那在這里淫歌究竟是同時期的其他民間音樂,抑或是商朝的“淫樂”,有待進一步考證。

原文中后半部分與音樂相關的內容不多,出現很多尺寸單位、數字單位的換算定義。可能由于本書是后人整理出版的洪亮吉的未刊本,因此內容排版存在錯愕,不屬于音樂的內容被編排到這里。

(四)《比雅》非釋樂卷中的音樂史料

除了《比雅·釋樂》中專門論述音樂相關內容的文本,經過對全書的瀏覽閱讀,發現在文章其他部分也有關于音樂相關信息的提及。

如在卷八《釋人》提及“五行在人為性,六律在人為情”,認為音樂體現在人在身上便有了感情,闡述了音樂與人的關系。在今天也有此觀點,不論是音樂學研究還是音樂創作,任何音樂都不可能與人割裂開來單獨存在,音樂學的研究可將目光更多投向人。在卷三《釋訓》出現“曲和樂曰歌,徒歌曰謠;有章句曰歌,無章句曰謠”一句中,分別講述歌和謠的定義及體裁:歌是曲樂相和,謠僅有謠;歌是規整的、有章節句子的,而謠無章句。

音樂的內容被零散地分散在其他章節,而釋樂卷有一半內容非音樂相關,再次展露了《比雅》篇章體系編排的凌亂,同時體現了后人整理洪亮吉未刊稿時,并未真正了解其編書的主導思想和邏輯框架。

三、《比雅》音樂史料的學術價值和思考

首先,《比雅》是作者為彌補前作缺漏而作,其孫子洪用懃說他撰寫此書“意在增補《爾雅》之缺漏,以為及門之指歸”。因此《釋樂》的內容如“四夷之樂、吳歌楚歌、樂器分類”等,是作者認為前朝雅學著作所缺失的、有增補必要的內容,可了解清朝學者所關注的音樂學內容的側重點。

其不足之處,由于是尚未編排就緒的未刊本,缺字漏字且歸類錯亂之處不少。全書中零星出現有關音樂的內容,編排順序亂,釋義歸類不當,《釋樂》卷后半部分有很多講尺寸換算的內容,與音樂毫無關聯,甚至有些關于尺寸的內容存在重復繁冗的問題,可以看出該未刊稿的內容確實沒有仔細修訂。還有對于參考書目出處也未做詳細標注。

另外需要注意的是,作為訓詁學著作的《比雅》細致解釋對象一般都是單字,其中部分單字已經在現代漢語中構成一個復合詞,如《比雅·釋樂》中認為,歌是“曲和樂”,謠是“徒歌”,其“歌”“謠”與現代漢語中的“歌謠”概念界定存在一定偏差,因此在中國音樂史學研究中要留意關于研究對象概念界定的時空差異。

《比雅》作為清代重要文獻史料之一,有一定的音樂史料學價值。本書是仿照雅學鼻祖《爾雅》的體例和內容進行撰寫的雅學著作,在義類相近的詞語解釋的整理上又有其特殊性,能體現出所解釋詞語的細微差別。釋樂卷也如此,對于音樂的相似語詞的解釋也有詳盡的分析和整理,拋去未刊稿自帶的不可避免的局限性,本書所考據的內容依舊有諸多可圈可點之處,對于音樂史的研究也有一定的作用。

注釋:

[1]楊啟魯.“雅學”考[J].華夏文化,2009(02):34—35.

[2]張子才.洪亮吉的《比雅》[J].辭書研究,2008(01):119—124.

[3]洪亮吉.比雅[M].北京:中華書局,1985:111—115.

[4]趙伯義.論洪亮吉的《比雅》[J].古籍研究,2001(04):99—103,114.

[5]秦 英.《比雅》研究[D].湖南師范大學,2014.

[6]魏 凈.《比雅》的辭書學價值[J].安徽文學(下半月),2009(07):143.

[7]鞏運玲.《比雅》訓詁研究[D].曲阜師范大學,2015.

(責任編輯:莊 唯)