潛在自殺風險水平較高學生相關特質研究

萬銳

摘 要|本研究皆在探討大一學生其人格特質、負性生活事件和潛在自殺風險水平之間的關系,采用自殺潛在風險問卷、青少年生活事件量表和卡特爾 16 種人格因素問卷對 4000 余名大一新生進行施測,并根據測量結果建立潛在自殺風險水平高和低組。結果發現,潛在自殺風險較高組在負性人格特質及負性生活事件上得分顯著高 于無自殺風險組,其積極人格特質分數顯著低于無自殺風險組;“心理健康因素”人格特質可以保護遭遇人 際關系、學習壓力、受懲罰負性事件個體降低潛在自殺風險。

關鍵詞|人格特質;生活事件;潛在自殺風險水平;大學生

1??? 引言

中科院心理所發布的《2020 國民心理健康狀況調查》顯示[1],18 ~ 24 歲青少年心理健康指數顯著低于 25 ~ 34 歲、35 ~ 44 歲及 45 歲以上人群,抑郁和焦慮分數也處于四個年齡段中最高的,其中有 18.5% 的大學生有抑郁傾向,8.4% 有焦慮傾向,大學生心理健康問題逐年增多。近年來,大學生自殺事件頻發,大學生自殺率是其同齡人群的 2 ~ 4 倍,自殺已經成為全球性的心理健康問題。自殺的應激—易感模型(Stress-sensitization Model)由曼恩(Mann,1990)[2]提出,現被應用于眾多自殺風險因素研究中,應激—易感模型涵蓋了所有個體易感因素,包括人格、認知、情緒、生物學、心理 健康癥狀等和應激因素,包括負性生活事件、早期經歷等。該理論認為自殺不僅是兩者獨立作用的結果, 更是兩者交互作用的結果。

在各種風險因素中,人格特質被認為是基礎性質的個體易感風險因素[3]也是個體易感因素中被研 究最多的,其既可以對自殺意念和自殺行為產生直接影響[4]又可以間接通過對壓力的感知、負性生活事件、應對方式等對自殺傾向間接產生影響[3,5]。現大多數研究使用艾森克人格問卷測量人格特質,并發現神經質個體情緒波動強烈,更容易對生活小事憤怒,產生絕望感,易采取極端的應對方式;精神質個體固執、冷漠,易間接導致自殺傾向[3,4]。一些研究還使用 SCL-90 問卷發現抑郁、焦慮、精神病性、偏執、軀體化、強迫癥等因素最能預測大學生自殺意念[6]。但是,前人關于自殺高風險群體的人格特 質研究大多缺少積極人格特質的探究,例如穩定、樂群等,本研究將使用卡特爾 16 種人格因素問卷探究更詳細的潛在高自殺風險大學生的人格特質。

負性生活事件被認為是重要的應激類風險因素[7],也是大學生產生抑郁情緒的重要來源[8]。已有多項研究發現,負性生活事件和抑郁、焦慮情緒、壓力癥狀等心理健康問題密切相關[9-11]。負性生活事件被認為可以獨立影響自殺意念[12],也可以通過反芻思維、自尊、抑郁情緒、情緒調節、應對方式等間接作用于自殺意念[11,13]。不同的生活事件對個體的影響也不同[14],對于大學 生來說,影響較大的負性事件包括人際關系、學習壓力、健康適應等[15]。所以本研究選取了大學生常見的負性生活事件,以探究負性生活事件的種類對大學生潛在自殺風險的影響。大學生的負性生活事件和人格特征可以共同預測自殺意念[16]。董佳妮(2019)[17]通過對自殺未遂者研究發現抑郁情緒主要源于沖動性人格和負性生活事件,三者關系復雜交互影響,經歷較多負性生活事件更易表現沖動性,情緒波動大,高沖動特質的人又受負性生活事件影響更大,所以本研究也將綜合探究兩者的關系。

通過對石家莊某工科高校 2020 年全校心理普查發現,大一新生潛在自殺風險高的檢出率為10.04%,大二為 7.11%;大三為 6.09%;大四為 7.41%。大一新生檢出率最高,潛在危險因素最多,這也與前人研究發現大一新生自殺意念檢出率最高的結果相一致[18,19]。這可能由于大一學生處于角色轉 變期,既需要適應新的學習節奏,又需要快速適應大學的人際關系等各種變化,再加之受到 2020 年新冠病毒肺炎疫情影響,各種生理、心理、社會原因導致大一學生心理健康風險因素的增多。綜上,本研究以 2020 級新生為被試,探究自殺潛在風險高的個體在人格特質與受到負性生活事件影響方面與無風險個體有何不同,人格特質和負性生活事件如何作用于潛在自殺風險高的人群。

2??? 方法

2.1 研究對象和過程

共 4946 名 2020 級大一新生參與了 2020 年 11 月的心理普查,根據自殺潛在風險問卷篩選出 497名綜合判斷潛在自殺風險較高和極高的學生,其中 278 名學生在第 81 題“我沒有任何想弄死自己的想法 / 我有自殺的想法,但我不會去做 / 我想自殺 / 如果有機會我就自殺”中選擇第二、三、四個選項, 剔除 6 份存在缺失數據的被試,最終確定 272 名學生作為潛在自殺風險高組進行分析,被試平均年齡(19.59±1.01)歲,其中男生 206 人,女生 72 人。隨機抽取 1000 份潛在自殺風險較低和非常低的學生的數據,剔除 117 份重復或數據不完整的被試,最終確定 883 名學生作為無潛在自殺風險組進行分析,被試平均年齡(19.39±1.01)歲,其中男生 686 人,女生 197 人。所有被試均通過網絡在線依次完成所有問卷。

2.2 研究工具

2.2.1??? 自殺潛在風險問卷

自殺潛在風險問卷是由心海危機干預平臺針對在校大學生自主研發的標準化自評量表。量表共88 題, 通過成長經歷、人格特質神經質、生活事件、社會支持和抑郁共五個因素間接確定自殺潛在風險較高的個體。測量結果分為自殺潛在風險極高、較高、中等、較低、非常低五個等級。

該問卷具有良好的信效度。各個分量表內部一致性系數在 0.418 ~ 0.9004 之間。各個分量表與總分的相關系數在 0.288 ~ 0.721 之間,各分量表之間的相關系數在 0.173 ~ 0.502 之間,分量表與總分的相關系數普遍高于各個分量表之間的相關系數,量表具有較好的結構效度;量表的總分與學生的自殺意念得分呈顯著的正相關,相關系數為 0.420(在 0.01 水平上顯著),量表具有較好的聚合效度。本研究中, 內部一致性科隆巴赫系數α 為 0.607。

2.2.2??? 青少年生活事件量表

本研究采用劉賢臣和劉連啟(1997)[20]年編制的青少年生活事件量表(adolescent self-rating life events check list,ASLEC)中文版,主要對青少年過去 3 個月到 12 個月較常見的負性生活事件進行量化評定。量表共 27 個題目,包括人際關系、學習壓力、受懲罰、喪失、健康適應和其他共六個因素,

量表為 1 ~ 5 級評分,得分越高反映其受到負性生活事件影響程度越高。本研究中,內部一致性科隆巴赫系數α 為 0.933。

2.2.3??? 卡特爾 16 種人格因素問卷

本研究采用卡特爾 16 種人格因素問卷(cattell sixteen personality factors questionnaire,16PF)第五版 中文版,量表共 187 個題目,主要從 16 個方面描述個體的人格特征,包括樂群性(A)、聰慧性(B)、穩定性(C)、恃強性(E)、興奮性(F)、有恒性(G)、敢為性(H)、敏感性(I)、懷疑性(L)、幻想性(M)、世故性(N)、憂慮性(O)、實驗性(Q1)、獨立性(Q2)、自律性(Q3)、緊張性(Q4), 分數越高代表某種人格特質越突出,標準分 1 ~ 3 分為表現為該項特質不明顯,4 ~ 7 分為該特質處于

中間水平,8 ~ 10 分為高分特質。卡特爾通過對 16 種因素的二階因素分析,發現了 8 種次元人格因素, 包括適應與焦慮型(X1)、內向與外向型(X2)、感情用事與安詳機警型(X3)、怯懦與果敢型(X4); 心理健康因素(Y1)、專業而有成就者的人格因素(Y2)、創造能力強者的人格因素(Y3)、在新的環 境中成長能力強者的人格因素(Y4)。本研究,量表整體內在一致性系數為 0.741。

2.2.4??? 數據處理

本研究采用 SPSS22.0 軟件對存在潛在自殺風險組和無潛在自殺風險組的各項因素進行描述性統計和獨立樣本 t 檢驗分析;使用 SPSSAU20.00[21]對全體數據進行中介效應和調節效應分析。

3??? 結果

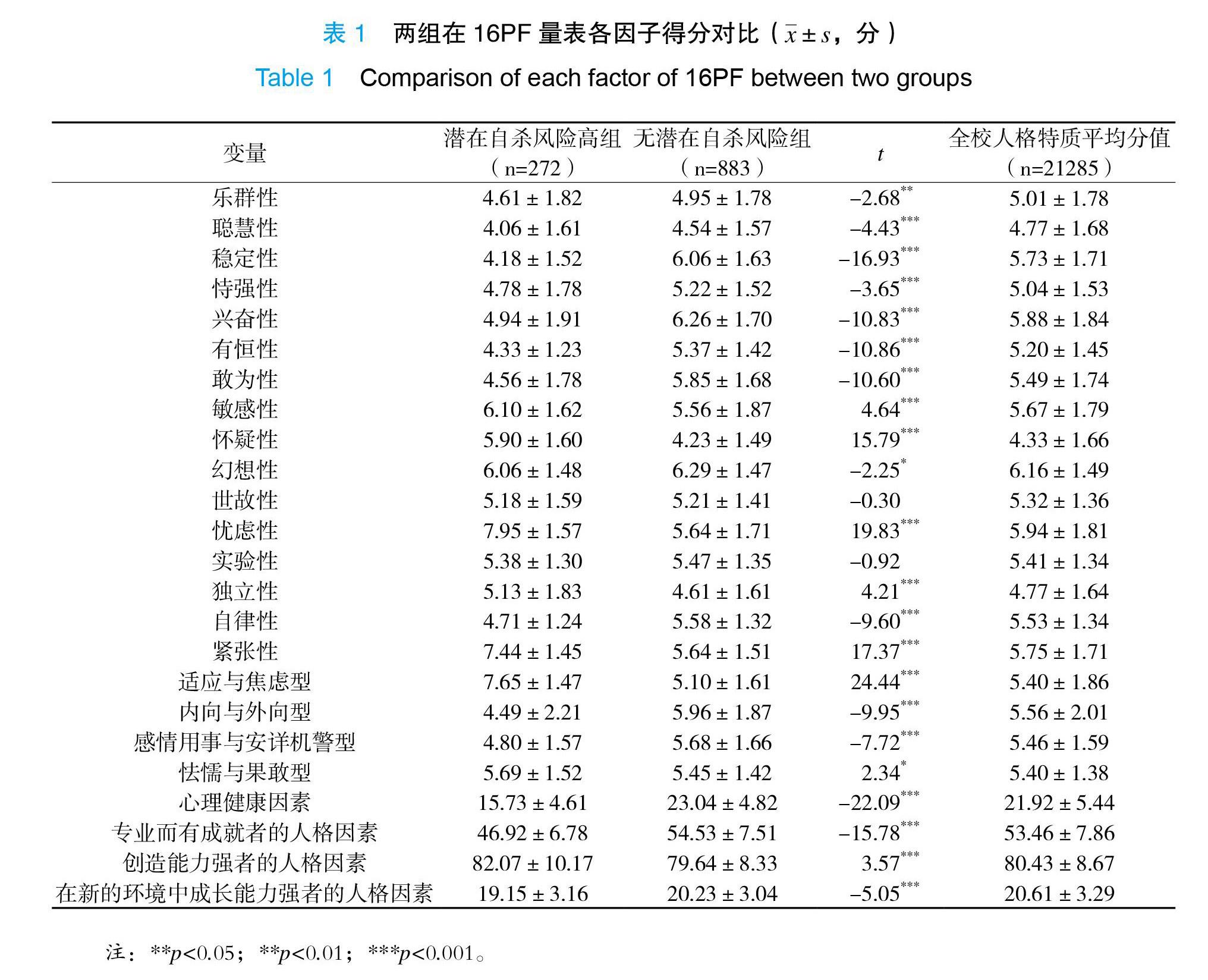

3.1 兩組在 16PF 人格特質方面的差異

潛在自殺風險高組在樂群性、聰慧性、穩定性、恃強性、興奮性、有恒性、敢為性、幻想性、自律性共 9 個因素和內向與外向型、感情用事與安詳機警型、心理健康因素、專業而有成就者的人格因素、在新的環境中成長能力強者的人格因素共? 5? 個二階人格因素方面顯著低于無潛在自殺風險組;在敏感性、懷疑性、憂慮性、獨立性、緊張性、適應與焦慮型、怯懦與果敢型、創造能力強者共 8 個人格因素方面顯著高于無潛在自殺風險組;在世故性和實驗性方面無顯著差異。分數相差較大的特質有穩定 性、憂慮性、緊張性、適應與焦慮型、心理健康因素、專業而有成就者的人格因素。本研究還引用了2020? 年普查中大學一至四年級全體大學生人格特質數據進行參考對比,該數據僅供參考未進行統計學分析,見表 1。

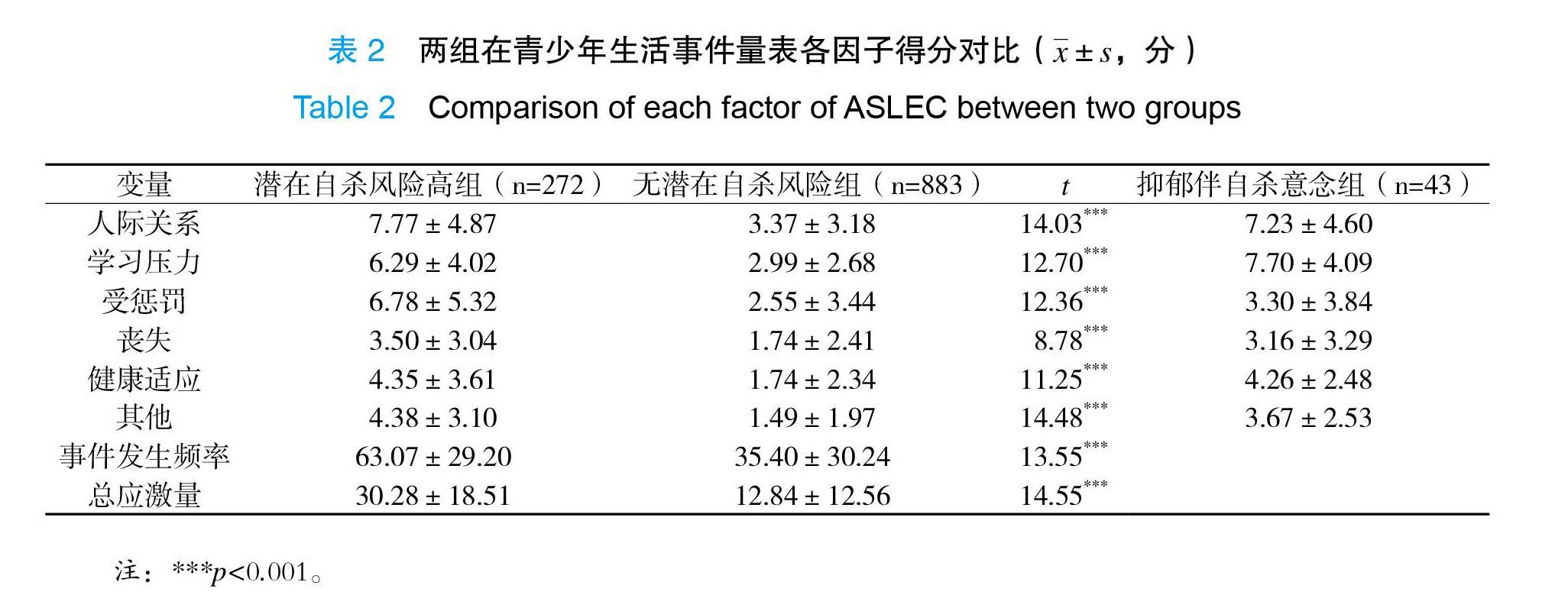

3.2 兩組在負性生活事件方面的差異

潛在自殺風險高組和無潛在自殺風險組在生活事件各分量表均存在顯著差異,且潛在自殺風險高組各項生活事件總量及頻率均高于無潛在自殺風險組,尤其在人際關系、學習壓力、受懲罰方面突出。結果表明潛在自殺風險高組會感到遭遇更多的負性人際關系事件(被人誤會,受人歧視,與同學糾紛等)、負性學習壓力事件(考試不理想、學習壓力重等)以及受懲罰( 被父母責罵、獎勵落空、休學退學等)。事件發生頻率和總應激量也顯著高于無潛在自殺風險組,見表 2 。

本研究引用了范玉蘭(2021)[22]通過大學生人格問卷(UPI)、貝克抑郁問卷(BDI)和貝克自殺意念自評量表(BSS)在山東省內某所高校共 5027 名在校大學生中篩選出的 43 名抑郁伴自殺意念組在青少年生活事件量表的數據作為參考,發現本研究在人際關系、受懲罰、健康適應和其他方面得分均高于其研究數據。

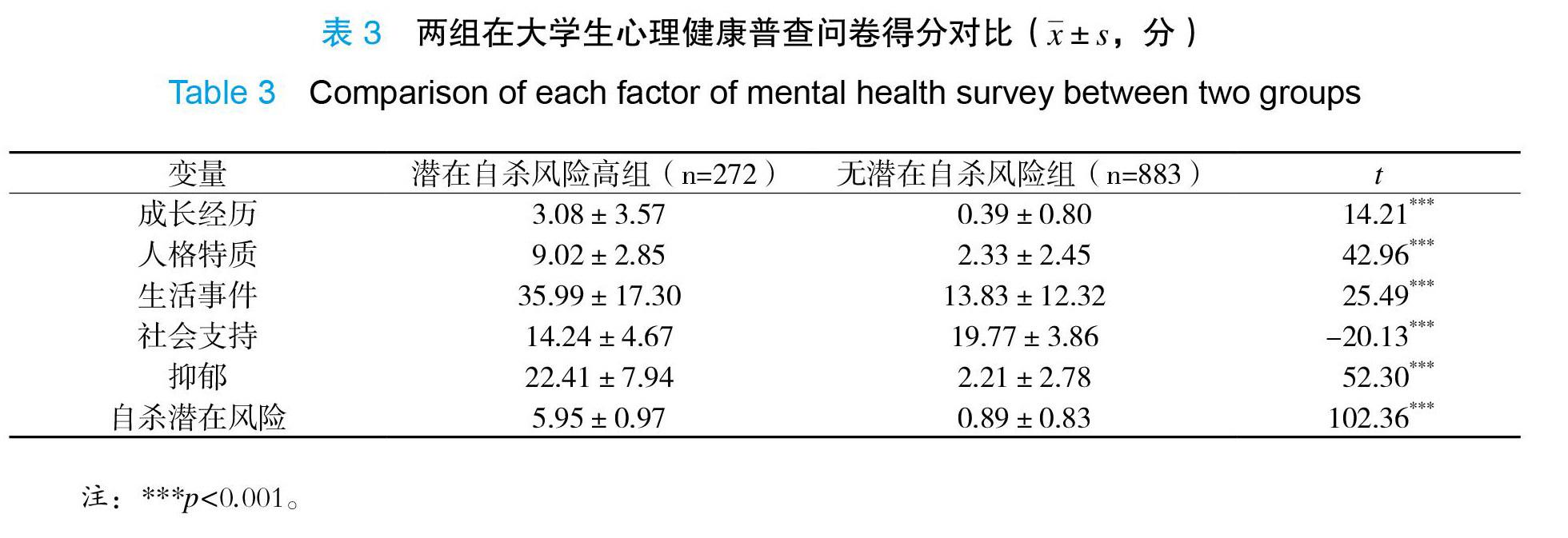

3.3 兩組在自殺潛在風險問卷各因素差異

潛在自殺風險高組在各個自殺相關風險因素方面均顯著高于無潛在自殺風險組,尤其在抑郁方面更為突出。

3.4 相關分析

對全部 1005 份數據 16PF 結果(16 項人格因素和 8 項二階人格因素)與自殺潛在風險總分進行Pearson 相關分析。結果顯示,相關顯著(ps ≤ 0.01)且相關系數大于 0.5 的因素有穩定(r=-0.502);憂慮(r=0.555);緊張(r=0.508);適應與焦慮(r=0.624);心理健康因素(r=-0.598),其余因素相 關系數較低,所以選取這 5 個人格因素進行進一步分析。

將青少年生活事件 6 個分量表與自殺潛在風險總分進行 Pearson 相關分析。結果顯示,所有事件均與自殺潛在風險總分顯著相關(ps ≤ 0.01)。人際關系(r=0.501);學習壓力(r=0.469);受懲罰(r=0.449);喪失(r=0.310);健康適應(r=0.423);其他(r=0.510)。因為其他生活事件為開放題,所以不選取該指標進入下一步分析,本研究選取人際關系、學習壓力、受懲罰和健康適應進入下一步分析。人格特質、生活事件、潛在自殺風險總分相關分析見表 4。

3.5 調節效應

本研究使用 SPSSAU21.0 探究綜合性較高的二階積極人格因素心理健康因素在負性生活事件和潛在自殺風險間的調節作用,結果顯示,心理健康因素對常見的負性生活事件人際關系、學習壓力和受懲罰均有調節作用,具體見表5 ~ 7,Johnson-Neyman 結果顯示當心理健康因素得分大于 30,負性生活事件與自殺潛在風險的關系開始不顯著。

4??? 討論

4.1 憂慮、適應與焦慮和心理健康因素等人格特質是重要的潛在自殺行為風險因素

潛在自殺風險高者在人格特質方面會表現得較為執拗、冷漠、寡言、內向、嚴肅,畏怯退縮,缺乏信心,較為疑心,不信任他人,克制能力差,更喜愛獨立完成任務,雖在這些人格特質方面與無潛在自殺風險組有顯著差異,但是其分數相差不大且均在正常范圍內。但在憂慮性、穩定性等方面與無潛在自殺風險組相差近兩個標準差,這表明對于潛在自殺風險的識別更應關注在穩定性、憂慮性、緊張性、適應與焦慮型、心理健康因素等方面。潛在自殺風險較高者情緒波動大,更容易受到情緒困擾而感到不安, 難以擺脫焦慮感和緊張感;易產生煩惱,難以獨自應付生活中的困難和挫折;易受到環境支配,經常對自己所處的環境不滿意;通常感覺人生不如意,因達不到社會要求而對自己不滿意,沮喪悲觀,患得患失, 感到不如他人。宋專茂和馮冬梅(2002)[23]也發現有自殺傾向大學生在敏感性、懷疑性、憂慮性和緊 張性因素方面屬于高分特征。

根據卡特爾人格測驗中文版操作記分指南報告,心理健康二階因素的主要判斷為情緒穩定、輕松興奮、有自信心、心態平和,其常模平均值為 22 分,無潛在自殺風險組能夠達到平均值,但是潛在自殺風險高組顯著低于平均值,說明潛在自殺風險組整體心理健康狀況較差。“專業而有成就者的人格因素” 主要組成是自律嚴謹、有恒負責、情緒穩定、好強固執、精明能干等,其常模平均分為 55 分,潛在自殺風險高組分數較低,說明其人格特質的某些因素可能對將來專業成就具有不良影響。值得注意的是, 潛在自殺風險組在二階人格 “創造能力強者的人格因素”(主要包括:緘默孤立、聰明富有才識、冒險敢為、坦白直率、敏感、狂放不羈、自由、批評、激進等)原始分數得分顯著高于無潛在自殺風險組, 在一定程度說明潛在自殺風險較高組思維活躍,想象豐富,具備高創造力者的某些人格特質。“在新的環境中成長能力強者的人格因素”平均值為 22 分,兩組均未達到平均值,說明大一新生在適應新環境, 在新環境中保持良好學習、生活狀態的能力均有待提高。

4.2 負性生活事件具有連鎖反應

本研究發現,潛在自殺風險高組在青少年生活事件量表各因子得分均顯著高于無潛在自殺風險組, 說明潛在自殺風險高組應激量多,感覺受到生活中各類負性事件的影響更大。眾多研究發現有自殺意念的大學生在生活事件各因子得分、抑郁總分都顯著高于無自殺意念組[11,18]。馬蘭等(2020)[24]通過 對 3000 多名大學生調查發現,負性人際關系事件、負性學習壓力事件和負性健康適應事件可以顯著預測抑郁癥狀,抑郁自評得分高的學生在生活事件各因子的得分均高于無抑郁癥狀的學生,而抑郁癥已被多項研究證實為自殺的危險因素[25]。

本研究還發現負性生活事件彼此相關性很高,說明對負性生活事件的感受具有連鎖反應,當大學生在人際關系方面受挫折時,該情緒可能會遷移到學習、健康等多方面。相關分析發現,大學生常見的負性生活事件均與憂慮、適應與焦慮和心理健康因素等人格特質相關,尤其是負性人際關系、學習壓力、健康適應和受懲罰事件均與適應與焦慮呈現正向高相關,適應與焦慮特質與各項負性生活事件相關系數都高于心理健康因素。這說明與積極人格特質相比,消極人格特質與負性生活事件關聯性更大,但是個體遭遇負性生活事件引起消極悲觀的特質還是消極悲觀特質人群更容易感受到負性生活事件的影響還有待研究。

4.3 人格特質與負性生活事件的交互影響

本研究結果顯示,在負性生活事件人際關系、學習壓力、受懲罰和自殺潛在風險之間,存在心理健康因素的調節作用,即當心理健康因素較高時,會降低負性生活事件和自殺潛在風險之間的相關性。結果證實了情緒穩定對自殺相關因素具有保護作用。楊雪龍和朱堅(2013)[13]也發現,掌握一定的情緒調節策略可以降低應激事件對大學生自殺意念的影響。以上研究結果說明心理健康因素比較高的個體可以保護個體在遭遇負性生活事件時的心理感受。

4.4 培養情緒穩定性是促進大一新生心理健康的重要方式

據 16PF 測驗解釋,適應與焦慮不一定是某種特質,也可能是情境性的,即對當下的情境感到不滿意而產生高度的焦慮。大一新生由于剛剛邁入大學校園,面臨著建構人際關系、探尋新學習模式、掌握自我管理能力、熟悉新生活環境、習俗等諸多適應性問題,所以其在各方面都可能存在自殺風險因素。如何幫助大學生適應大學生活,減少適應困難,掌握心理自助方式、情緒調節策略從而減少消極人格特質的滋生、降低負性生活事件的影響是學生工作者面臨的一個挑戰。雖然本研究未將大二至大四學生 納入研究范疇,但是其他年級的學生也面臨著相似的問題,情緒穩定能力的培養應貫穿整個大學生活。有研究發現,影響大學生幸福感指數的重要因素包括人際關系、調控情緒能力、自尊水平和社會支持 等[26,27]。學校可以將這些方面納入學生工作的重點范疇,充分利用心理課程、心理活動、同伴輔導 等方式幫助大一新生順利完成過渡期,減少不良情緒的積累,塑造積極的人格特質,為今后學習生活 打下良好的情緒基礎。

4.5 研究不足與展望

本研究還有很多不足之處:第一,樣本代表性不夠,由于只選取了一所學校的大一新生,且男生數量較多,限制了研究結果的推廣;第二,問卷由于生源地、父母社會經濟地位等人口學變量數據缺失較大, 故沒有將其納入最終的統計分析,未考慮人口學變量的影響;第三,本研究分組依據為自殺風險的間接測量結果,與真正的自殺意念、自殺行為等仍有區別,自殺的影響因素有待繼續深入探討;第四,橫向研究不具有因果推論。綜上,今后可以擴充樣本量,或采用縱向研究,追蹤此研究被試,研究其大學四年的改變。

5??? 結論

本研究得出以下結論:

(1)??? 潛在自殺風險較高組在負性人格特質及負性生活事件上得分顯著高于無自殺風險組,積極人格特質顯著低于無自殺風險組;

(2)??? 負性人格特質、生活事件與潛在自殺風險呈現正向相關,積極人格特質與潛在自殺風險呈現負向相關;

(3)??? 心理健康因素人格特質在負性生活事件人際關系、學習壓力、受懲罰和自殺潛在風險之間存在調節作用。

參考文獻

[1]傅小藍,張侃,陳雪峰,等.中國國民心理健康發展報告(2019—2020)[M].北京:社會科學文 獻出版社,2021.

[2]Mann J.The neurobiology of suicide risk:a review for the clinician[J].J.Clin.Psychiatry,1999,60(1): 7-11.

[3]高宏生,曲成毅,苗茂華.大學生自殺意念的社會心理影響因素研究[J].中華流行病學雜志, 2003(9):16-19.

[4]李亞敏,雷先陽,張丹,等.中國大學生自殺意念影響因素的元分析[J].中國臨床心理學雜志, 2014,22(4):638-640.

[5]安靜,黃悅勤,童永勝,等.沖動性人格特質與自殺意念強度和自殺傾向的關系[J].中國心理衛?? 生雜志,2016,30(5):352-356.

[6]寇毛蕊,馮志遠,楊新國.大學生自殺意念影響因素 Meta 分析[J].中國預防醫學雜志,2018,19(7): 46-52.

[7]宮火良,李思雨.基于易感:應激模型的青少年自殺意念研究述評[J].心理研究,2012,5(1): 56-61.

[8]張月娟,閻克樂,王進禮.生活事件、負性自動思維及應對方式影響大學生抑郁的路徑分析[J].心? 理發展與教育,2005(1):98-101.

[9]Zhou L,Fan J,Du Y.Cross-sectional study on the relationship between life events and mental health of secondary school students in Shanghai, China[J].Shanghai Archives of Psychiatry,2012,24(3):162- 171.

[10]Zou P,Sun L,Yang W,et al.Associations between negative life events and anxiety,depressive,and stress symptoms:A cross-sectional study among Chinese male senior college students[J].Psychiatry research, 2018 (270):26-33.

[11]陳秀珍,賈珍榮,楊曉娟.生活事件,自尊和抑郁對大學生自殺意念的影響[J].中國健康心理學雜志, 2020,28(10):1557-1561.

[12]朱堅,楊雪龍,陳海德.應激生活事件與大學生自殺意念的關系:沖動性人格與抑郁情緒的不同作 用[J].中國臨床心理學雜志,2013,21(2):229-231.

[13]楊雪龍,朱堅.大學生認知情緒調節對應激生活事件與自殺意念關系影響[J].中國學校衛生, 2013(4):423-425.

[14]Qiao L,Wei D T,Li W F,et al.Rumination mediates the relationship between structural variations in ventrolateral prefrontal cortex and sensitivity to negative life events[J].Neuroscience,2013(255):255- 264.

[15]孫淑榮,張百軍,孫淑華,等.大學生生活事件,應對方式與心理健康的相關研究[J].山西財經 大學學報,2013(S1):147-148.

[16]汪倫,楊鑫銓.大學生生活事件,人格特征與自殺意念的關系研究[J].中國健康心理學雜志, 2010,18(3):340-342.

[17]董佳妮.“應激—易感”模式下的自殺未遂者自殺意念影響因素的結構方程模型分析[D].沈陽:中國醫科大學,2019.

[18]胡月,樊富珉,戴艷軍,等.大學生生活事件與自殺意念:生命價值觀的中介與調節作用[J].中國臨床心理學雜志,2016,24(1):155-157,178.

[19]林琳,劉俊岐,楊洋,等.負性生活事件對大學生自殺意念的影響:反芻思維的中介作用和氣質性樂觀的調節作用[J].心理與行為研究,2019(4).

[20]劉賢臣,劉連啟.青少年生活事件量表的編制與信度效度測試[J].山東精神醫學,1997,10(1): 15-19.

[21]The SPSSAU project[EB/OL].[2021-09-12].https://www.spssau.com.

[22]范玉蘭.生活事件:父母教養方式及人格特征與抑郁大學生自殺意念的關系[J].山東醫學高等專科學校學報,2021,43(3):3.

[23]宋專茂,馮冬梅.有自殺傾向大學生的人格特征研究[J].中國健康心理學雜志,2002,10(6): 408-411.

[24]馬蘭,郭麗芳,李越,等.大學生抑郁癥狀現況及其與負性生活事件的關系[J].現代預防醫學, 2020,47(8):1435-1438.

[25]劉曉秋,白志軍.中國抑郁癥患者自殺危險因素的元分析[J].中國臨床心理學雜志,2014(2): 291-294.

[26]溫翠紅,韓建茹,黃曉明,等.大學生主觀幸福感及其影響因素[J].中國健康心理學雜志,2007(2): 106-108.

[27]段媛媛.情緒調節,人際關系對大學生幸福感的影響分析[J].普洱學院學報,2020(1):130- 133.

Factors Associated With High Suicidal Tendencies of College Freshmen

—Based on a Science and Engineering College

Wan Rui

Marxism College, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang

Abstract: The aim of this study was to examine differences in personality and negative life events between high and low suicidal tendencies group and relation among personality, negative life events and suicidal tendencies. More than 4000 freshmen were recruited and completed Suicidal Tendencies Questionnaire, Adolescent Self-rating Life Events Check List and Cattell Sixteen Personality Factors Questionnaire. The results indicated that the scores of negative personality and life events in high suicidal tendencies group were significantly higher than those in low suicidal tendencies group; and the score of positive personality was significant higher in low suicidal tendencies group. Secondary-level traits mental health personality (Y1) could moderate the association between negative life events and suicidal tendencies. When the level of Mental Health personality was higher, the relation between interpersonal relationship; academic stress; be punished and suicidal tendencies were not significant. Students with mental health personality could be less sensitive to negative life events.

Key words: Personality; Negative life events; Suicidal tendencies; College students