突發性公共衛生事件報道中新聞媒體的倫理規范研究

王鑫宇

摘要:面對突發性公共衛生事件的爆發,新聞媒體是人民群眾獲取信息的重要來源。為推動新聞媒體倫理規范問題的改善,減少新聞媒體的倫理失范現象發生,本文以新冠肺炎疫情事件為例,通過對新聞媒體面對突發性公共衛生事件的報道現狀進行梳理,發現其產生的倫理規范問題,并依據其表現提出相應的解決對策。

關鍵詞:突發性公共衛生事件;新聞媒體;倫理規范

在面對突發性公共衛生事件的爆發時,新聞媒體無疑是人民群眾獲取信息的重要來源,其肩負著傳播新聞信息、引領輿論導向和宣傳健康教育的重要使命。對于突發性公共衛生事件的報道,新聞媒體理應起到安撫公眾情緒、樹立公眾信心、引導全民眾志成城共同抗疫的作用,而新聞媒體在新聞報道中違背倫理規范則可能會引起社會公眾的恐慌,影響權威媒體在公眾心中的地位,損害政府在人民群眾心中的威信。因此,新聞媒體在報道突發性公共衛生事件時的倫理規范問題也引起了社會的廣泛關注。

一、面對新冠肺炎疫情新聞媒體的報道現狀

2019年12月31日,武漢市衛生健康委員會首次發布通報,稱發現多起病毒性肺炎病例,其原因尚不明確。2020年1月9日,初步判定該病原體為新型冠狀病毒。在新冠肺炎疫情防控進行時,官方媒體16天共發布了9份通報來回應公眾的關切。2020年1月21日,官方通報已確認存在人傳人和醫務人員感染。2020年2月11日,世界衛生組織將此次新型冠狀病毒引發的疾病正式命名為:2019冠狀病毒病(COVID-19)。肺炎疫情持續不斷,確診患者時有增加,其確診患者的行程軌跡被發布于網絡中以期尋找密切接觸者控制疫情蔓延。2020年12月7日,成都20歲女孩確診新冠,行程軌跡公開后遭遇網暴,相關內部信息被惡意泄露,造成了不良社會影響。合理的信息公開是特殊時期的特殊之舉,但卻忽視了對個人信息的保護,引發了聲勢浩大的網絡暴力。新聞倫理失范現象隨著新冠肺炎疫情的持續一直存在、時有發生。2021年5月,多地衛生健康部門呼吁6月9日前應完成新冠疫苗第一劑次的接種。其發布的報道信息不明確,被有心者斷章取義,引發群眾對于新冠疫苗收費的猜忌。2021年5月31日,國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,針對群眾擔心的新冠病毒疫苗開始收費的問題,國家衛健委給出權威答案。

隨著網絡的普及與應用,網絡新聞媒體飛速發展,與傳統媒體相比,由于新媒體的報道更能夠滿足公眾對于信息時效性的追求,因而深受人民群眾的歡迎,但部分新媒體的報道往往會出現倫理道德失范的現象,網絡中未經證實的新聞信息頻發,謠言四起且傳播飛速。新聞發布的時效性非常考驗新聞工作者的工作能力,新聞媒體的相關報道伴隨著疫情的嚴峻態勢急速增加,新聞工作者在兼顧新聞傳播作用的同時,更應注意其引導作用。

二、新冠肺炎疫情報道中的倫理規范問題及表現

新聞媒體就新冠肺炎疫情的實時動態展開了不斷的更新報道,有助于公眾獲悉冠狀病毒的具體情況、了解疫情的發展態勢、保障了公眾的知情權。向公眾及時準確發布疫情相關信息,在一定程度上減少了公眾對疫情出現的恐慌,穩定了公眾的情緒。然而,部分新聞媒體在面對突發性公衛生事件時的報道仍存在一些倫理規范問題,值得引起重視。

(一)對新聞報道的內容缺少調查核實

新型冠狀病毒肺炎疫情防控進行時,相關信息的持續性發布極大地考驗著新聞媒體的職業規范準則。在疫情爆發之初,武漢警方對一些“網傳信息”進行查謠通報,而新聞媒體則采用援引的方式對其通報內容進行報道,所發布的新聞內容照搬警方的查謠通報信息,如《散布謠言,8人被查處》這篇由某官方媒體發布的微信文章被全國性和地方性媒體廣泛傳播,在此期間未見有新聞媒體進行調查核實,以至于公眾未在第一時間意識到此次疫情的嚴重性。[1]在報道突發性公共衛生事件時,新聞媒體務必要肩負起向公眾傳播準確無誤的新聞信息的責任,切實保證人民群眾的知情權。新聞媒體作為公眾獲取權威信息的重要來源,應更加重視對突發性公共衛生事件報道內容的調查核實,確保所發布的信息一定是真實準確的,只有從信息發布源上確保信息的準確無誤才能喚起公眾對突發性公共衛生事件發展態勢的重視,初步防范疫情的蔓延。

(二)輿論工作中未起到正向引導作用

面對突發性公共衛生事件,網絡中飛速傳播的謠言難免會引起人民群眾的恐慌和焦慮。疫情大爆發時,《有藥了!雙黃連口服液可抑制新冠病毒!中科院上海藥物所、武漢病毒所聯合發現》這篇文章在網絡中被瘋轉,導致多家藥廠的雙黃連藥品瞬間遭瘋搶脫銷,隨后又有官方媒體發布緊急提醒:普通人不要自行服用!權威媒體發布的新聞信息最被公眾所認可,其確鑿性新聞標題的注釋則增強了公眾對新聞內容的信任度,雙黃連藥品的脫銷則反映出公眾在疫情爆發的態勢下所產生的恐慌和焦慮的心理。在疫情爆發、人人自危、驚恐不安的情形下,在確保新聞真實準確的同時,新聞媒體更應起到安撫人心的重要作用。新聞記者應發揮自己的輿論導向功能,引導人民群眾積極正向地面對突如其來的疫情,不可一味追求閱讀量和關注度,利用公眾防范疫情的急切心理賺取流量。

(三)新聞工作者的職業素養亟待提升

在新冠肺炎疫情爆發期間,武漢市中心醫院醫生李文亮被廣大群眾稱為“可敬的人”。然而,各路媒體為了博頭條、博轉發,在李文亮醫生重病期間不斷騷擾采訪,更是在2020年2月6日21:30分便迫不及待地“宣告”李文亮醫生的死亡,接著又有媒體聲稱從“多個消息源”了解到李文亮醫生已經去世,騙得三十萬的轉發量和上千萬的閱讀量,以至于李文亮醫生的逝世成為公眾積壓情緒的出口,在網絡上引起了軒然大波。身為新聞工作者,在面對突發性公共衛生事件的報道時,更應該多站在受眾的角度去考慮問題,從人本主義出發注重人文關懷和心理疏導,避免在新聞報道中對當事人及家屬造成二次傷害,在傳播新聞信息的同時要盡到安撫公眾情緒、維護社會穩定、保護公眾的個人隱私的職責。

(四)網絡媒介平臺監督機制不健全

新冠肺炎疫情的爆發不僅使病毒大范圍傳播,還使疫情之下的謠言四起,形勢嚴峻的疫情也給謠言傳播者創造了更加有利的環境背景。謠言的傳播離不開廣大受眾,在當下人人關心疫情進展和防御措施的敏感時刻,每個人都希望最快得到消息,而這恰恰迎合了謠言的受眾心理。猶如雙黃連可以有效抑制冠狀病毒的謠言,不僅在網絡上熱傳飛速上榜,還致使藥店雙黃連被售空。在公眾可以自行選擇新聞信息的時代,有一部分網絡中的謠言或者虛假的信息在某些方面正好與一部分公眾內心的想法相吻合,這種不謀而合在很大程度上促進了謠言的傳播,這時正需要網絡媒介平臺的嚴格監管。謠言的肆意傳播讓我們看到了網絡監管的弊端,自媒體時代,我們很難去追究謠言的發起人,當人人都能夠發聲、人人都成了記者時,面對謠言和一系列的問題,我們需要政府去加強監管,建立監督管理機制,完善相關法律法規,加緊建立關于網絡謠言如何處理的立法。[2]

三、強化新聞媒體倫理規范的應對策略

(一)堅持真實、準確性的報道原則

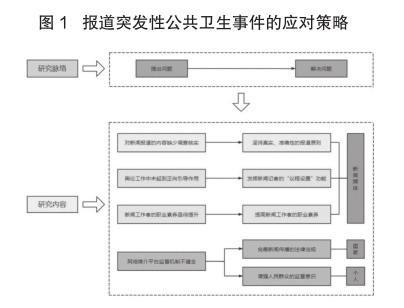

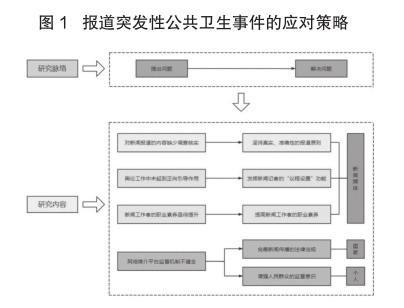

在新聞信息漫天卷地的網絡時代,新聞工作者在工作過程中由于時間的關系,無法多角度多方面地獲取證據,易導致相關材料收集不足,且急于成稿、一味追求時效性而忽略了真實性,從而造成了所報道的新聞信息不實現象的發生。《中國新聞工作者職業道德準則》中有明確規定,新聞工作者在新聞報道活動中要堅持新聞的真實性原則,把真實作為新聞的生命,堅持深入調查研究,報道要做到真實、準確、全面、客觀。同時,中國人民大學教授陳力丹也曾提出,我國新聞媒體倫理失范的主要原因中就包含新聞報道中真實性的缺失。[3]因此,新聞工作者在報道突發性公共衛生事件時要嚴格遵守真實性、準確性的報道原則,報道新聞事件不僅要做到實事求是,更要清楚準確地把握事件的整體脈絡,要調查核實事件的真實情況,確保向公眾發布的信息是真實準確的。保證新聞的真實準確是新聞記者應該遵循的最基本的職業規范,因此,作為新聞從業人員應時刻牢記其職業準則,嚴格遵守新聞報道的基本原則(詳見圖1)。

(二)發揮新聞記者的“議程設置”功能

新聞記者作為專職采訪報道人員,在新聞工作中占據主要地位,而在新媒體時代,新聞記者更起到了引導公眾輿論的重要作用。新聞輿論工作是在黨的領導下開展的,要堅持正確的輿論導向,要協助政府部門減少社會的恐慌,要充分發揮新聞記者的“議程設置”功能,賦予其發布的新聞報道各種“議題”,以此來影響公眾對新冠肺炎疫情的判斷,使公眾意識到疫情防范的重要性,幫助公眾樹立戰勝疫情的信心。

客觀事實本身不是新聞,而新聞記者對客觀事實進行主觀反映后形成觀念性的信息被報道出來才形成了新聞,因此,在報道突發性公共衛生事件時,新聞記者要減少被自己的主觀情緒所左右,要時刻牢記新聞報道是服務于大局的,在疫情爆發人心惶惶的時刻要起到穩定人心的作用,在向公眾宣傳健康教育的同時切不可渲染負面情緒。

(三)提高新聞工作者的職業素養

提高新聞工作者的職業素養能夠為新聞事業的發展帶來積極的作用,可促使新聞工作得以順利開展。新聞工作者在職業活動過程中要做到全面平衡,除了要展現出專業的獲取信息的能力外,更要對其職業素養提出較高的要求。網絡時代對新聞記者的職業素養要求則更加嚴苛,在真實準確地發布新聞信息的同時更要重視尊重人民群眾的個人隱私,平衡好知情權和隱私權的關系,保護公眾的個人隱私,避免其暴露于網絡中。[4]

新聞記者在報道新聞時要盡可能地展現人文關懷,在采訪中避免對當事人的二次傷害,在新冠肺炎疫情爆發時,無論是醫護人員還是確診患者都應該得到全社會的關懷與安慰,新聞工作者應通過新聞報道喚起人民群眾互幫互助、互相扶持、共同抗疫的意識,積極引導正確的社會價值觀。新聞報道不能僅僅是一個沒有情感溫度的客觀陳述,而應盡可能表達同理心,通過文字撫慰受眾的情緒。

(四)完善新聞傳播的法律法規

新聞報道是在社會活動中進行和開展的,而社會生活離不開法律,社會規則規范社會生活,因而新聞事業也應有相應的規則規范。早在2003年,我國就頒布了《突發公共衛生事件應急條例》,為新聞媒體報道突發性公共衛生事件提供相應的法律依據。而現如今值得引起注意的是,在把公共衛生事件的應急處理工作納入法治軌道的同時,也應該進行不斷的完善,調整與規范新聞工作中不同關系的各種規章、政策、法律,有了法律的約束才能規范新聞記者的職業活動,法律強制規范新聞記者的職業倫理,保障公民的合法權益在新聞報道中不受侵害。

加強新聞立法,是保護公民、新聞媒介以及新聞工作者的關鍵所在。[5]網絡中的新聞信息鋪天蓋地,在惠及百姓生活的同時也帶來了一定的信息垃圾,對網絡新聞進行嚴格的審核,才能在傳播過程中避免新聞倫理失范的發生,因此,應制定和完善相關網絡新聞管理規定,建立對網絡新聞信息的審查機制,加強對網絡新聞的監督管理。

(五)增強人民群眾的監督意識

隨著互聯網的飛速發展,網絡中每天都在生產著海量的新聞信息,在如此大范圍的傳播中對失范的新聞信息進行篩查猶如海底撈針。為使新聞信息的傳播更加規范,防范新聞倫理失范的現象發生,應充分調動全體公眾的積極性,培養人民群眾的信息管理意識,對海量新聞信息進行協同管理。政府部門應對廣大人民群眾進行引導式宣傳教育,鼓勵大家積極參與新聞信息的監督工作,促使人民群眾自覺揭露新聞報道中的不實言論,主動抵制新聞報道中的倫理失范行為,在黨的領導下讓人民群眾適時參與國家新聞事業的管理,從而對建設良好的新聞傳播環境能夠起到一定的推動作用,為新聞事業健康有序發展注入新生力量。同時,各網絡平臺可建立舉報獎勵機制,全體網民可通過傳播平臺對新聞媒體和新聞工作者的失范行為進行舉報投訴,然后反饋給相關部門調查、審核處理,可提高新聞信息的管理效率,更加有效地對新聞倫理失范問題進行規范。[6]

四、結語

突發性公共衛生事件的爆發危害人民群眾的生命健康,也對全球政治經濟產生了深刻而持久的影響。近兩年,人類社會深受新冠病毒的危害,新聞媒體作為社會系統運行的重要分支,在報道突發性公共衛生事件中擔任著至關重要的傳播角色。對于突發性公共衛生事件的報道需要全社會的共同協作,國家應完善相關新聞傳播法律法規,新聞媒體也要對新聞記者的職業準則起到規范作用,而作為新聞人只能從自身嚴格要求,提高自身的媒介素養,同時,身為國家公民也有權利和義務對我國的新聞事業進行監督和批評。只有全方位統籌協作,才能構建健康穩定的新聞事業。

參考文獻:

[1] 胡菡菡.合理信賴與合理懷疑:從新冠肺炎事件看媒體應如何報道官方通報[J].新聞記者,2020(3):39-45+70.

[2] 蘇玲,陽波.網絡新聞媒體倫理失范的原因與對策[J].南華大學學報(社會科學版),2013,14(3):34-38.

[3] 馬玲娜,常娜,許福斌,等.突發公共衛生事件之媒體報道的作用及倫理規范:以健康理念視角下的新冠肺炎疫情報道為例[J].醫學與法學,2021,13(4):70-73.

[4] 梁曉敏.突發公共衛生事件中媒體的角色把握[J].新聞愛好者,2009(20):57-58.

[5] 欒玉樹.新冠肺炎疫情謠言傳播特征及其治理機制研究:對新冠肺炎疫情期間318個謠言個案的綜合分析[J].新聞研究導刊,2020(6):3.

[6] 姜四清.新媒體時代新聞倫理失范的原因與應對策略[J].浙江工商職業技術學院學報,2021,20(2):34-37.