合同越詳細,協商越高效嗎

王睿 呂文學 韋鈺欣

建設項目交易往往持續時間長、不確定性高,買賣雙方之間的沖突時有發生,提高沖突協商效率對于保障項目流程和績效具有重要意義。合同是雙方協商的書面依據。但是,合同越詳細,協商效率就越高嗎?部分觀點認為,詳細的合同可以幫助雙方在交易中建立更加規范和完善的溝通協調機制,對機會主義進行更有力的約束和控制。發生沖突后,雙方能夠遵循合同中既定的方式和程序溝通,避免協商過程中出現無章可循的局面,提高協商效率。但也有觀點認為,合同越詳細,意味著雙方需要遵守的規則和程序越繁瑣。這實際上增加了協商成本,不利于靈活解決問題和處理沖突,損害協商效率。

兩種觀點看似都有道理,那么二者是否可以兼容?本文為搭建兩種觀點之間的橋梁提出了以下兩種思路。

假設

第一,不再用簡單的線性思維審視合同復雜度(衡量合同詳細程度的指標)和協商效率之間的關系。本文認為,這一關系可能是倒U形的。在一定范圍內,設計更詳細的合同的確有助于在交易過程中建立規范和完善的溝通機制,幫助雙方及時發現交易過程中的偏差和意見分歧并按照約定的規則進行協商,提高協商效率。此外,越詳細的合同越可以有效約束交易中的機會主義行為。例如,如果業主需求發生變化,要求承包商增加任務內容(這通常以變更令的形式來體現),則承包商可能會趁機在協商過程中向業主索賠不合理的高額利潤,迫使業主付出很多精力與承包商討價還價。然而,如果合同較為詳細地規定了項目任務的計價方式(例如,承包商應如何測量工程量,業主如何根據實際工作量支付成本并按成本的一定比例計算利潤)和機會主義的懲罰措施(例如,一旦承包商虛報工程量被業主發現,業主將如何向承包商索賠損失并做出懲罰),則承包商從事機會主義的傾向和可能性會降低。這為業主降低了協商過程中的討價還價成本,提高了協商效率。

不過,合同復雜度對協商效率的促進作用可能是有限度的。這是因為,監督合同的執行情況,保持交易的高度合規性也是需要付出成本的。合同越復雜,這些成本也越高昂,并逐漸抵消合同對協商效率的積極影響。建設項目往往是獨一無二的,具有獨特的造型和結構,需要雙方充分發揮靈活性和創造力解決技術難題。但合同畢竟是雙方事前制定的治理機制。一旦事后發生未能預料的情況,雙方就需要在協商過程中花費很多精力探討如何調整和變更原定的合同方案并繼續建設任務。合同越復雜,這種調整和變更也越困難。此外,設計過于復雜的合同還可能被視為“不信任”的表現。特別是在講究“關系”“情面”的中國文化背景下,“借錢不打借條”似乎才是信任的表現。淡薄的合同意識、講究關系的氛圍都成為了合同對效率產生積極影響的絆腳石。

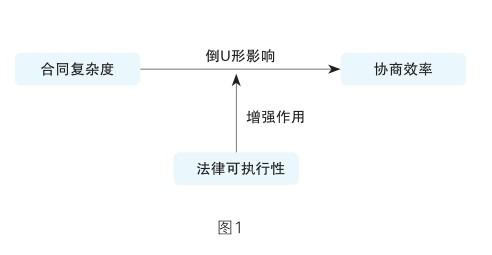

第二,不再以孤立的視角審視合同復雜度與協商效率之間的關系。本文認為,這種關系還可能受到第三種權變因素的影響。這一因素的取值不同,合同復雜度對協商效率的影響也不同。交易所適用的法律體系的成熟度(本文稱之為“法律可執行性”)是決定合同復雜度與協商效率間關系的關鍵權變變量。交易所適用的法律體系的發展存在顯著的地區差異。創新的技術和融資模式(例如投資人+EPC、ABO、REITs等)層出不窮,法律體系的建立往往落后于創新的腳步。如果項目采用了這些創新的技術和融資模式,很可能沒有現行完善的相關法律可以適用,雙方發生爭議時難以依據合同進行有效協商。但是,如果交易嵌入在法律可執行性更高的法治環境中,合同的執行可以得到更有力的法律保障,合同治理的效果將更加明顯,雙方遵守合同的意識更強,合同對協商效率的影響也更顯著。綜上所述,可以得到假設關系圖(圖1)。

驗證

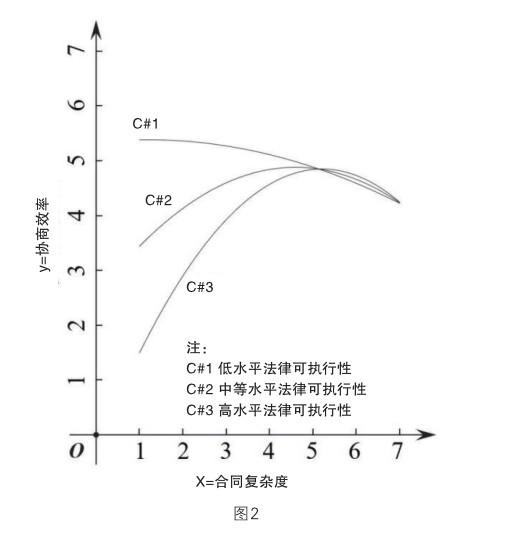

本研究采用問卷調查收集數據,問卷發放的對象為中國承包商從業人員,共收回有效問卷327份,回收率為81.8%。通過層次回歸分析的方法,得出了在不同水平的法律可執行性條件下合同復雜度與協商效率之間的關系圖(如圖2所示)。

以上結果證實了本文假設,即合同復雜度與協商效率間存在倒U形關系,且法律可執行性的提高使得這一關系的特點更加顯著(即使得拋物線更加陡峭)。此外,還可以得到以下結果:

第一,在低水平的法律可執行性條件下(對應上圖C#1),合同復雜度只能在很小的范圍內對協商效率起到促進作用,但該范圍內協商效率很高。這可能是因為,在法律可執行性很低且合同非常簡單的情況下,交易雙方無法有效依賴合同治理交易,因此會積極尋求靈活高效的非正式途徑進行溝通和協商,這反而會使得協商效率較高。

第二,法律可執行性的提高會使合同復雜度與協商效率間倒U形關系的轉折點(即拋物線頂點)向右下方移動。也就是說,法律可執行性的提高使得合同復雜度在更大范圍內對協商效率產生積極影響,卻使得協商效率的最大值降低。這可能是因為,法律可執行性的提高為合同的執行提供了更有力的外部制度支持,使得合同復雜度對協商效率的積極影響更加明顯(即拋物線左半部分的斜率更大),并使得這種積極影響不易被抵消,因此合同復雜度能夠在更大范圍內對協商效率具有促進作用。然而,當交易缺乏有效的法律制度保障時,合同無法得到高效的外部保障,雙方不得不主動尋求非正式途徑進行溝通,例如參考當地交易慣例,通過私下溝通解決沖突。由于脫離了正式制度的約束,雙方可以選擇最為靈活和高效的方式進行協商,這反而會使協商效率很高(如第一條所述)。相反,法律制度的完善卻使得協商效率可取的最大值降低。

第三,雖然在法律可執行性和合同復雜度均很低的條件下,協商效率的取值很高,但這并不意味著立法機構應該減少對法律制度建設的投入,交易雙方可以忽視交易中合同的設計與執行。這是因為,雖然交易在缺乏正式合同和法律制度支持的條件下,雙方可以靈活地通過非正式途徑解決沖突并提高協商效率,但是一旦協商破裂并將沖突訴諸法院,雙方權益可能會無法得到有效保障。本文只關注了交易中的協商效率,但項目交易還有其他值得關注的績效指標,例如生產效率、項目參與方滿意度等。缺乏完善的合同和法律制度可能會使這些績效指標受到威脅。

結論和實踐意義

本研究能夠為建設項目管理者根據制度環境設計交易合同促進協商效率提供指導。管理者應該意識到,一味追求詳細的合同不一定能夠促進協商效率的提高。合同復雜度與協商效率間存在倒U形關系,存在某一特定的合同復雜度取值使協商效率最大化。合同復雜度可以從多個方面得到反映,例如合同基本內容(任務的范圍和目標、各方責任等)的詳細程度、合同價格的固定程度(例如,固定總價合同意味著合同在計價方面的規定較為簡單)、合同工期(合同工期越長,往往意味著項目任務的范圍和難度更大,雙方需要在合同中約定的事項越多,因此合同會更加復雜)以及條款數量等。管理者可以從這些方面,結合行業內的合同范本(例如FIDIC、AIA、JCT等)評估項目合同的復雜程度及其對協商效率的預期影響。

以FIDIC合同范本為例,管理者可以在確定工程采購模式(例如EPC、DBB等)后,選擇相應的范本進行合同設計。最新出版的范本總結了工程從業者過去的工程經驗,反映了當前行業內較高水平的合同復雜度(包括合同的基本內容、條款數量等方面)。與此同時,為了避免過于復雜的合同對交易效率的負面影響,FIDIC提供了簡明合同格式,作為保障交易正常運行的最簡單的合同模板,常常用于投資金額較小、易于管理的建設項目。管理者可以據此確定合同復雜度的兩個極端并評估其正在設計的合同更接近哪一端,而后根據自身經驗和項目實際情況簡化合同范本中的相關規定或將范本中的必要規定補充到當前合同中來。例如,如果項目不涉及保密信息,可以將范本中的相關內容刪去;如果業主和承包商在以往合作中已經建立了簡單靈活的爭端解決程序,可以簡化范本中爭端解決的相關規定,提高協商效率。

此外,如果項目工期很長且采用非固定價格合同,那么該項目交易的協商效率可能并非最優的,因為項目后期交易形勢很可能會發生較大變化,使得事前合同的適用性降低,迫使雙方花費很多成本進行合同的重新談判和沖突的協商。管理者可以在法律允許的范圍內,將體量很大的項目拆分為多個分項工程,以便平行施工縮短項目工期,并對內容清楚、范圍明確的分項工程采用固定定價,減少事后針對價格進行的談判,提高協商效率。

最后,使協商效率最大化的合同復雜度取值不是一成不變的。法律可執行性的提高會使得該取值增大,還會加強合同復雜度與協商效率間關系的非線性特征。要想通過合同設計達到協商效率的最大化,管理者還必須考慮交易所嵌入的制度環境狀況。如果交易處在法律可執行性水平較低的制度環境中,合同與協商效率間的倒U形關系會比較平緩(即相比于高水平的法律可執行性條件,合同治理對協商效率的影響較小),而且合同復雜度只能在很小的范圍內對協商效率產生正向影響。要想達到高水平的協商效率,雙方可以設計較為簡單的合同,不妨積極探索合同外的非正式溝通方式靈活解決沖突。這種情況下,需要特別注意防范交易缺少正式制度保障帶來的風險。但是,在中等和高水平的法律可執行性條件下,過于簡單的合同會使協商效率較低,項目管理者應避免在這些條件下設計非常簡單的合同。

注:本文發表于IEEE Transactions on Engineering Management(SCI Q1/SSCI Q2),原標題為Understanding the Inverted U-Shaped Relationship Between Contractual Complexity and Negotiation Efficiency:An Institutional Perspective(解讀合同復雜度與協商效率間的倒U形曲線關系:一個制度理論視角)

(作者單位:天津大學管理與經濟學部)

(責編:戎素梅)