不同編碼方式下聯結再認的非生物優勢效應

晏羽婷 張萍 朱婉毓

摘 ? ?要|目的:探討不同編碼方式與不同范疇類型詞對聯結再認的影響。方法:招募66名在校大學生為被試,使用聯結再認三鍵反應范式,采用3(范疇類型:人類詞對、動物詞對、非生物詞對)×2(編碼方式:有意編碼、無意編碼)混合實驗設計。結果:(1)無論在哪種編碼方式下,非生物詞對的正確率顯著高于人類和 動物詞對,反應時也最短;(2)有意編碼的聯結再認成績都顯著高于無意編碼,但反應時沒有表現出顯著 差異;(3)兩個自變量交互效應邊緣顯著,有意編碼水平下非生物詞對聯結記憶正確率顯著高于無意編碼 水平下人類詞對聯結再認,反應時不顯著。結論:說明聯結記憶與項目記憶的加工機制不一致性,個體能更 快、更準確地對非生物詞對進行再認,其信息加工差異的復雜性和神經機制值得進一步研究。

關鍵詞|聯結記憶;范疇類型;有意編碼;無意編碼

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

項目記憶是對情景中出現的單個項目的記憶。聯結記憶相對項目記憶而言,它是對兩個甚至多個項目進行捆綁而形成的記憶,可以是項目—項目,項目—背景,項目—位置等形成的某種關系的記憶[1]。以往的研究從各個方面研究了聯結記憶的影響因素,通過增加分心任務[2,3]、操作編碼方式[4,5]、控 制詞語材料[6,7]等方面發現其對聯結記憶的影響。除了上述因素外,人們認為同范疇詞的記憶效果更好, 詞對間的范疇關系也是影響聯結記憶的重要因素。范疇關系詞之間具有相關且共享類別語義或功能關系, 其特點是語義特征高度重疊[8],如烏鴉—喜鵲。在前人的研究中發現了范疇詞的記憶優勢[9],這種記 憶優勢被稱為范疇效應,即多范疇詞表條件下的反應時間快于單范疇詞表條件下的反應時間,這種效應還可能表現為多范疇詞表的正確率更高。以往的研究從一體化的角度比較了范疇詞與無關詞的記憶效果, 發現范疇詞能促進熟悉性在聯結記憶中的作用,但沒有研究范疇類型對聯結記憶是否產生影響。

SFT 理論認為在正常人的語義系統中,一個概念主要由兩類特征系統共同表征,從功能上區分為有生命和無生命概念。研究者對有選擇性語義缺失的腦損傷病人進行了研究,發現語義記憶系統存在生物和非生物語義知識的分離[10]。國外學者分析了大量有關語義記憶缺失的研究,總結出三類可以獨立受損的語義范疇:動物、自然食物和人造物,劉燁和傅小蘭考察了這三類范疇詞提取的時間,發現語義特征提取的反應時間存在范疇效應,反映了語義組織的范疇特異性[11]。本研究選擇了三類具有代表性的范疇類型(與人有關、與動物有關、與非生物有關),由于人類加工的特異性,與人有關的詞匯因與自我具有更高的相關,可能會被優先加工,記憶效果可能會更好,但也可能因為語義距離的影響,在提取過程中容易受到類似詞匯的干擾而阻礙記憶,激活擴散模型就能很好地解釋這一點。

除了材料本身固有的特性之外,編碼水平也是影響記憶效果的重要因素,研究控制兩種加工水平, 分別為有意加工與無意編碼。莫里(Murray)和肯辛格(Kensinger)發現有意編碼的聯結記憶效果明顯比無意編碼好兩倍,而在某些條件下無意編碼的記憶效果也可以得到提升,比如在負性情緒下,無意編碼的記憶效果略差于有意編碼[12]。事實上,有研究指出即使是在無意編碼的條件下,個體依舊會對項目間的關系進行編碼[13]。克里科瓦(Kriukova)等人采取了破壞一體化整合的編碼方式對主題相關詞對和范疇相關詞對的聯結記憶進行研究,結果顯示熟悉性在兩種條件下的聯結提取中都起到了作用[14]。上述研究可以發現有意編碼與無意編碼的記憶效果存在差異,不同范疇類型在不同加工水平下會有怎樣的記憶表現?

綜上所述,本研究需要關注兩個問題:(1)不同范疇類型下的聯結再認效果是否存在差異?

(2)聯結記憶中編碼水平能否影響生物與非生物詞匯的范疇效應?基于此,本研究使用聯結再認范式, 在有意編碼和無意編碼的條件下,通過控制詞語材料,探究編碼水平與不同類型范疇詞對聯結再認的影響。

2 方法

實驗材料

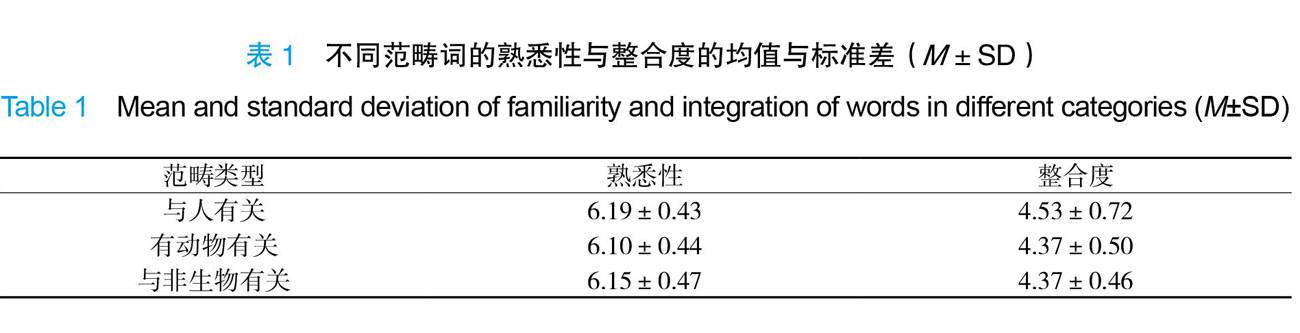

實驗的刺激材料選自《現代漢語詞典》,共選擇 360 個雙字詞,將這些詞語按照類別關系組合成對,其中與人有關的詞語 60 對,例如“保鏢—保安”,與動物有關的詞語有 60 對,例如“烏鴉—麻雀”與非生物有關的詞語 60 對,例如“風扇—空調”。由不參與實驗的 7 名本科生對 180 對詞語在熟悉性上進行 1 ~ 7 評分,認為“1”是非常陌生;“7”是非常熟悉,另外還對 180 對詞語的整合性進行 1 ~ 7評分,“1”是整合性非常低;“7”是整合性非常高,剔除不符合的詞對,最終選擇了 120 對詞語,這些詞對相關且共享類別語義或功能關系,詞語的評估如表1 所示。方差分析發現,三類范疇詞的整合性差異不顯著(F(2,78)=0.99,p>0.05)。

通過招募有 60 名大學生參與實驗,年齡在 18 ~ 25 歲之間。所有被試的母語為漢語,且視力或矯正視力正常 1.0 以上,實驗結束后均得到一定的報酬。

實驗設計

實驗采用 2(編碼方式:有意編碼、無意編碼)*3(范疇類型:人類詞對、動物詞對、非生物詞對) 的混合實驗設計,編碼水平為被試間設計,范疇類型為被試內設計。因變量為聯結再認正確率、聯結再認反應時。

兩種編碼水平操作如下:有意編碼,要求被試對呈現的漢語詞進行記憶,并且記住二者的關系;無意編碼,不要求被試對呈現的詞對及其關系進行記憶,而是要求被試對呈現的漢語詞對的關系進行判斷, 若二者的關系是“與人有關”的詞對按 F 鍵,若二者的關系是“與動物有關”的詞對按 J 鍵,若二者的 關系是“與非生物有關”的詞對按 B 鍵。

實驗過程

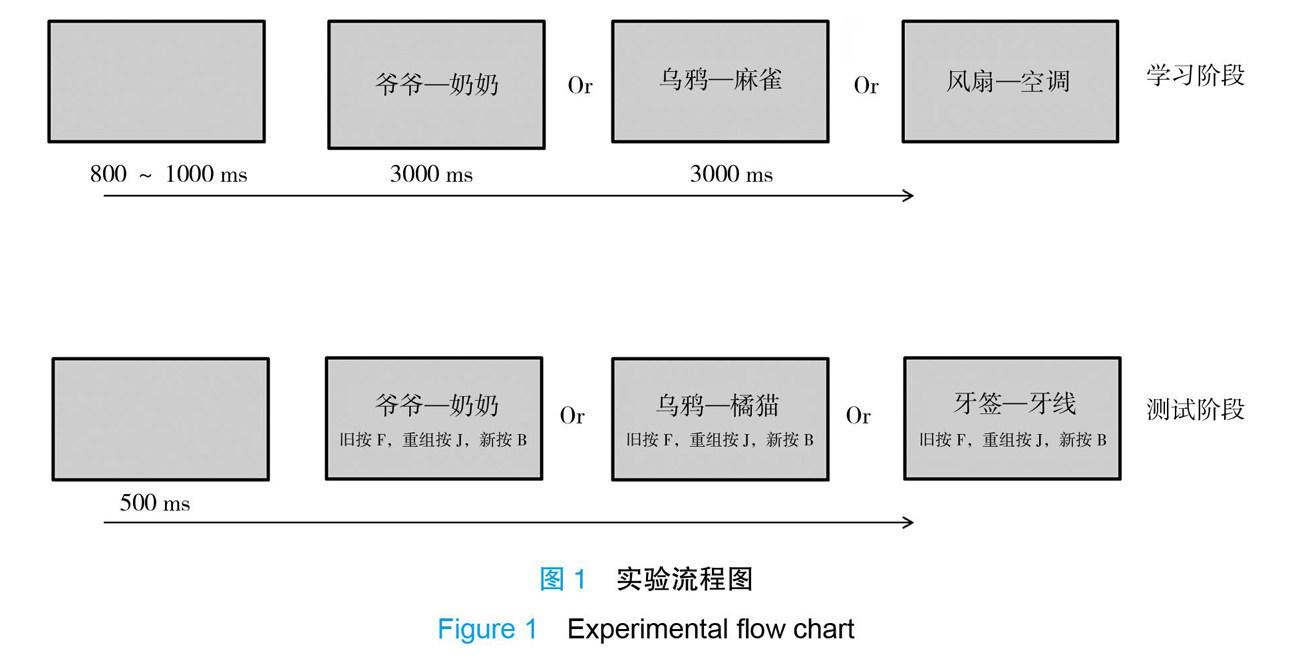

實驗采用聯結再認三鍵判斷范式。實驗材料以黑色 80 號黑體字詞對在白色背景中呈現,以圖片的形式通過 E-prime2.0 軟件呈現在屏幕左右,分辨率為 1024*768 像素的聯想電腦,被試在安靜的房間內完成實驗。在正式實驗開始前,主試向被試講解實驗的任務和操作過程。被試按照指導語對呈現的實驗材料進行學習與記憶,實驗包括學習階段、干擾階段和測驗階段。

學習階段:被試根據指導語的要求,對呈現的漢語詞對進行記憶并記住兩者之前的聯系。84 ?對詞對隨機依次呈現,一共分為 2 個組塊,每個組塊共有 42 個試次。具體實驗流程如下,首先呈現一個800 ~ 1000 毫秒的隨機空屏,緊接著呈現漢語詞對 3000 毫秒,并進入下一個試次,直到所有漢語詞對都呈現完畢。

干擾階段:學習階段結束后,要求被試進行一項干擾任務作為學習和測驗階段的間隔任務,干擾任務為兩位數算術題正誤判斷,正確按 F 鍵,錯誤按 J 鍵,共 15 題,通過正誤反饋方式來實現任務控制。

測驗階段:該階段主要測驗被試對單詞對的再認能力。要求被試對之前學習過的項目對進行再認, 兩輪共有84 個試次,然后加入新的36 個試次,共有120 個試次。在測驗階段中,單詞對有三種反應類型: 第一種是原詞對的呈現,將其稱之為“舊”,第二種詞對是學習階段時呈現過的詞語,但是在同一范 疇類型條件下重新匹配了詞對的關系使之組合為新的漢語詞對,將其稱之為“重組”,第三種是新加 入學習階段未呈現過的詞對,稱之為“新”,要求被試對出現的圖片對做“新”“舊”“重組”判斷, 具體實驗流程如圖1 所示。“新”時按“B”鍵,當判斷圖片對關系為“舊”時按“F”鍵,當判斷圖片對關系為“重組”時按“J”鍵,并記錄被試反應的正確率以及反應時間。隨后詞對消失,進入下一 個試次。

統計學處理

使用 SPSS 25.0 軟件進行統計描述和方差分析,以 p<0.05 為差異有統計學意義。

3 實驗結果

再認正確率

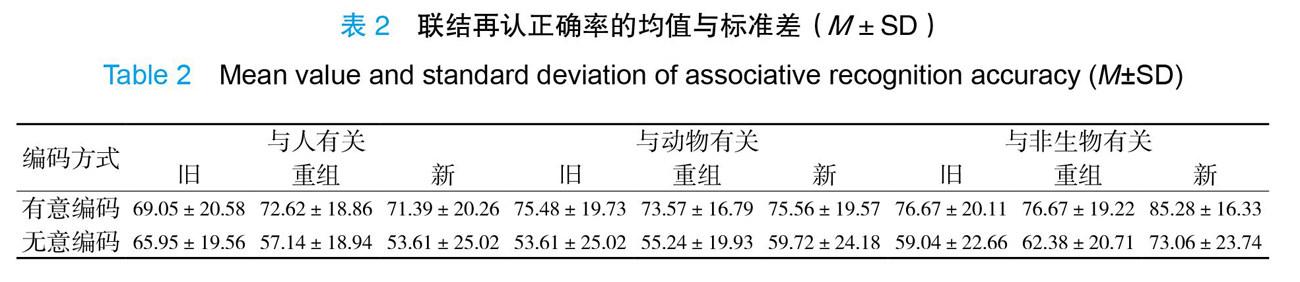

對聯結再認正確率如表2 所示,進行 2(編碼方式:有意編碼、無意編碼)*3(范疇類型:人類詞對、動物詞對、非生物詞對)*3(反應類型:舊、重組、新)的三因素混合方差分析。結果表明,范疇類型主效應顯著(F(2,116)=20.71,p<0.01,η 2=0.26),非生物詞對(M=72.18)的聯結再認成績顯著好于人類詞對(M=64.96)和動物詞對(M=65.85)。反應類型主效應不顯著(F(2,116)=0.99, p>0.05)。兩者的交互作用顯著(F(4,232)=5.91,p<0.01,η 2=0.09),簡單效應分析發現,非生物詞對重組反應正確率顯著高于動物詞對(M 非生物- 動物=5.00,p<0.05)重組反應,非生物詞對作新反應的正確率顯著高于人類詞對(M 非生物- 人=16.67,p<0.01)與動物詞對(M 非生物- 動物=11.53,p<0.01),動物詞對作新反應的正確率顯著高于人類詞對(M 動物- 人類=5.14,p<0.01)。

編碼水平主效應顯著(F(1,58)=19.75,p<0.01,η 2=0.25),有意編碼的聯結再認成績顯著好于無意編碼(M 有意=75.14,M 無意=60.18,p<0.01)。范疇類型與編碼水平交互作用邊緣顯著(F(2,116)=2.97, p=0.056,η 2=0.05),簡單效應分析發現,有意編碼條件下,人類詞對的正確再認率顯著低于動物詞對和與非生物詞對(M 人- 動物=-3.85,p<0.05;M 人- 非生物=-8.52,p<0.01),動物詞對的聯結再認成績顯著低于非生物詞對(M 動物- 非生物=-4.67,p<0.05);無意編碼條件下,人類詞對的正確再認率顯著低于非生物詞對(M 人- 非生物=-5.93,p<0.01),動物詞對的聯結再認成績顯著低于非生物詞對(M 動物- 非生物=-8.02, p<0.01);有意編碼水平下非生物詞對聯結記憶正確率顯著高于無意編碼水平下人類詞對聯結再認

(F(2,29)=2.97,p<0.01,η 2=0.48)。編碼水平與反應類型交互作用不顯著。

范疇類型、反應類型與編碼方式三重交互作用顯著(F(2,232)=2.90,p<0.05,η 2=0.48)。簡單效應分析結果發現,無意編碼條件下,范疇類型為與人有關項目對時,舊反應和重組反應邊緣顯著 且聯結再認成績低于重組反應(M 舊- 重組=-8.81,p=0.062),舊反應聯結再認成績顯著高于新反應詞對

(M 舊-新=12.34,p<0.05),范疇類型為與非生物項目對時,舊反應聯結再認成績顯著低于新反應詞對

(M 舊-新=-14.00,p<0.01),重組反應聯結再認成績顯著低于新反應詞對(M 重組-新=-10.68,p<0.05)。

反應時

如表3 所示,對聯結再認反應時進行 2(編碼方式:有意編碼、無意編碼)*3(范疇類型:人類詞對、動物詞對、非生物詞對)*3(反應類型:舊、重組、新)的三因素混合方差分析。結果表明,范疇類型主效應顯著(F(2,116)=4.39,p<0.05,η 2=0.07),人類詞對的聯結再認反應時顯著長于動物詞對和邊緣顯著長于非生物詞對(M 人- 動物=172.87,p<0.01,M 人- 非生物=107.24,p=0.076)。再認類型主效應顯著(F(2,116)=40.11,p<0.001,η 2=0.41),重組反應時(M=2470.51)耗時最長,其次是新反應(M=2182.11),

判斷舊反應(M=1907.81)耗時最短。兩者的交互作用不顯著。

編碼水平主效應不顯著(F(1,58)=2.75,p>0.05)。編碼水平與范疇類型交互作用顯著(F(2,116)=4.50,p<0.05,η 2=0.07),簡單效應分析顯示,范疇類型為非生物詞對時,有意編碼的反應時顯著短于無意編碼(M 有意- 無意=-420.05,p<0.01)。范疇類型與再認類型交互作用不顯著,三者的交互作用不顯著。

4 討論

本研究的主要目的是探查項目間聯結再認中,編碼水平與語義范疇對聯結記憶的影響,結果發現存在一種非生物優勢效應。基于 SFT 理論,從實驗結果發現了范疇類型的主效應,具體表現為與非生物有關項目對的聯結再認正確率高于與生物有關(人、動物)項目對,從再認反應時的結果也發現非生物有關項目對再認反應時顯著快于與人有關項目對[15]。有前人曾經采用概念特征自由列舉實驗范式,考察了三類范疇詞(動物、自然事物、人造物)自然概念的語義特征提取反應時間的范疇效應,發現提取動物的時間顯著短于另外兩類的時間[11],這與當前結果不一致的原因在于研究使用的實驗范式并不一致。前人研究給被試提供一個物體名稱,被試根據其特征列舉 10 個概念特征,其花費總時間為被試反應時, 其影響因素有可能還與個人的經驗有關,本研究使用聯結再認范式考察被試對不同范疇類型詞對聯結再認的效果,發現非生物有關項目對的聯結表征比生物有關項目對的聯結表征更穩固,表現為前者再認正確率和反應時都顯著優于后者。基于 SFT 理論,我們可以認為在編碼無生命概念表征時,需要個體加工出概念的功能性特征,這需要調動以往的知識經驗,而生命概念只需要獲得感性特征,所需要的加工深度不及功能性特征,因此兩者在聯結再認中的實際效果也出現差異。

從研究中發現與人有關的反應時最長,正確率也最低的現象可以在激活擴散理論中得到解釋,由于人的知識經驗,與人有關的項目對間的關聯性比其他范疇類型的關聯性更強,因此在識記的過程中會激活與之相關聯的非目標項目對,進而在聯結再認階段就容易判斷錯誤,且反應的時間也會更長,個體需要更多的時間與注意資源去區分出現的刺激是否在之前出現過。反應類型的主效應不顯著,但是反應類型與范疇類型的交互作用顯著,在非生物項目對中,識別新反應的正確率明顯高于其他兩種反應類型。是由于非生物項目對具備范疇特異性,在測試階段更容易被識別,“新 / 舊”反應是對項目對關系的改變或未改變作出反應,會導致通道間有重疊或交接,因此相對于新出現的詞對,更容易做出錯誤的判斷。反應類型的反應時顯示,重組反應最長,其次是新反應,舊反應的耗時最短,說明被試在聯結提取時, 先進行了項目的新舊判斷,而后進行了項目間的語義關系提取[16,6,2]。

編碼水平同樣對聯結再認產生影響,有意編碼條件下的記憶效果好于無意編碼。這與前人的研究 結果是一致的,有研究通過指導語來控制有意與無意編碼,告知被試有意編碼條件下需要對項目及項 目對進行記憶,而在無意編碼時只告知被試判斷詞對的屬性,而不要求刻意對其進行記憶。結果發現, 有意編碼的聯結再認成績顯著高于無意編碼,說明編碼時的加工深度時影響聯結記憶的重要因素,且 范疇效應不受編碼水平的影響,即無論是無意編碼還是有意編碼,與非生物有關詞對的聯結再認正確 率都高于與人有關詞對和與動物有關詞對。本研究發現了范疇效應存在于聯結記憶中,這種效應不受 編碼水平的影響。本研究對編碼水平只進行了有意與無意編碼的控制,且只是從行為上對其進行了研 究,未來的研究可以從腦機制或生物電的方向去尋找范疇特異性及編碼水平的作用腦機制,為其提供 生物學的證據。

5 結論

(1) 范疇效應存在于人的聯結記憶中。表現為非生物詞對的聯結再認成績顯著好于與人有關和與動物有關詞對,且提取速度也更快。

(2) 有意編碼條件下發揮的效果好于無意編碼。具體表現在,不管是哪種類型的范疇詞,有意編碼的記憶效果都好于無意編碼。

參考文獻

[1]趙浩遠,白鷺,楊小凡,等.情緒對聯結記憶的影響:增強還是削弱[J].心理研究,2016,9

(2):9-15.

[2]Turk D J,Bradyvan D B M,Collard P,et al.Divided attention selectively impairs memory for self-relevant information[J].Memory & Cognition,2013,41(4):503-510.

[3]Turk David J.Divided attention selectively impairs memory for self-relevant information[J].Memory & cognition,2013,41(4):503-510.

[4]Li B,Mao X,Wang Y,et al.Electrophysiological Correlates of Familiarity and Recollection in Associative Recognition:Contributions of Perceptual and Conceptual Processing to Unitization[J].Frontiers in Human Neuroscience,2017(11).

[5]Liu Z,Guo C.Unitization could facilitate item recognition but inhibit verbatim recognition for picture stimuli: Behavioral and event-related potential study[J].Psychological Research,2020,85(8):2935-2954.

[6]律原,梁九清,郭春彥.項目間語義可整合性對聯結再認的影響:來自ERPs研究證據[J].心理學 報,2015,47(4):427-438.

[7]Emma,Delhaye,Adrien,et al.How to induce an age-related benefit of semantic relatedness in associative memory:Its all in the design[J].Psychology and aging,2019,34(4):572-586.

[8]Jones L L Z,Estes,R L Marsh.An asymmetric effect of relational integration on recognition memory[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology,2008,61(8):1169-1176.

[9]孫沛,林仲賢.長時記憶項目再認任務中的范疇效應[J].心理學報,1998(3):254-261.

[10]韓在柱,柏曉利,舒華.語義范疇特異性損傷的理論研究進展[J].心理科學進展,2002(1):15- 20.

[11]劉燁,傅小蘭.自然概念語義特征提取的范疇效應[J].心理科學,2006(2):286-289.

[12]Murray B D,Kensinger E A.The effects of emotion and encoding strategy on associative memory[J]. Memory& Cognition,2012,40(7):1056.

[13]Hockley W E,Cristi C.Tests of encoding tradeoffs between item and associative information[J].Memory& Cognition,1996,24(2):202-216.

[14]Kriukova O,Bridger E,Mecklinger A.Semantic relations differentially impact associative recognition memory:Electrophysiological evidence[J].Brain and Cognition,2013,83(1):93-103.

[15]Warrington E K,Shallice T.Category specific semantic impairments[J].Brain,1984,107(3):829- 854.

[16]梁九清,郭春彥.跨領域項目間聯結記憶中項目提取和關系提取的分離:一項事件相關電位研究

[J].心理學報,2012,44(5):625-633.

The Effect of Encoding Level and Semantic Category on Associative Memory

Yan Yuting Zhang Ping Zhu Wanyu

Department of Education, Guangxi Normal University, Guilin 541006, China

Abstract: Objective: To explore the influence of different encoding methods and different category words on recognition of conjunctions. Methods: 66 college students were recruited as subjects, using the three bond reaction paradigm of connectiveness recognition, and using 3 (category types: human word pair, animal word pair, nonbiological word pair) × 2 (coding mode: intentional coding, unintentional coding) mixed experimental design. Results: (1) The correct rate of nonbiological word pairs was significantly higher than that of human and animal word pairs, and the reaction time was the shortest; (2) The score of connexion recognition of intentional encoding was significantly higher than that of unintentional encoding, but there was no significant difference in reaction time; (3) The edge of interaction effect of the two independent variables is significant. The accuracy of nonbiological word pair association memory under intentional encoding level is significantly higher than that of human word pair association recognition under unintentional encoding level, and the reaction time is not significant. Conclusion: The processing mechanisms of associative memory and item memory are inconsistent, individuals can recognize non biological word pairs more quickly and accurately, and the complexity and neural mechanism of information processing differences deserve further study.

Key words: Associative memory; Category type; Intentional coding; Unintentional coding