“一帶一路”背景下中外媒體對中老鐵路的隱喻建構

李秋水 李卓燃

摘要:中老鐵路作為中國“一帶一路”倡議的標志性工程,有關其建成通車的國內外報道包含了豐富的隱喻。以認知語言學的概念隱喻為理論框架,發現中國、東南亞、英國、美國和印度的新聞樣本,在“交通實體”隱喻、“連接”隱喻和“發展”隱喻上存在明顯的同構性;同時也顯示出“熱關注”與“冷報道”共現、期待與擔憂并存的多元化隱喻建構。

關鍵詞:中老鐵路;隱喻;“一帶一路”倡議;跨文化傳播

2021年12月3日,“一帶一路”倡議的標志性工程——中老鐵路(又稱“中老昆萬鐵路”)全線開通運營。隨著“一帶一路”倡議下各個具體項目逐漸投入建設、完工和運行,媒體討論的焦點也逐漸從“一帶一路”倡議構想層面,向“一帶一路”倡議的實施、效果與影響方面轉移。本文研究國內外新聞媒體對中老鐵路建成通車報道中的隱喻建構,試圖發現媒體有關“一帶一路”倡議隱喻的延伸和變化。

一、文獻綜述

認知語言學創始人萊考夫和約翰遜認為,人類的概念系統是通過隱喻來構成和界定的,即“概念隱喻”。概念隱喻的本質是,人們“通過另一種事物來理解和體驗當前的事物”,或是“以一種經驗來部分建構另一種經驗”[1];前者是源域,后者是目標域,源域投射到目標域的屬性為映射項[2]。

研究發現,隱喻在“硬”新聞中廣泛出現。有關政治和經濟的公共話語中蘊含著豐富的隱喻,這些隱喻建構出特殊語義聯想關系與序列,隱含著框架、焦點和內涵意義,透露出身份認同、文化與意識形態沖突以及權力關系的博弈等。隱喻在媒體話語中成為巧妙地、不露聲色地傳達意識形態、偏見、刻板印象的最佳工具[3]。

自2013年“一帶一路”倡議提出,有關“一帶一路”倡議和國家形象建構的新聞話語研究成為熱點。相關研究發現,中國主流媒體在國內的“一帶一路”話語生產模式是“家國同構”與“天下大同”[4];以美國為代表的資本主義國家,更多關注“一帶一路”倡議可能帶來的“風險”和“擔憂”[5],甚至給中國貼上“威脅”或“擴張”的標簽[6];哈薩克斯坦等“一帶一路”倡議沿線的發展中國家,將中國整體形象呈現為“迅速崛起的和平大國”,報道態度總體中立偏正面,但是一定程度上也存在偏見和誤解[7]。總體而言,國際新聞所建構的“一帶一路”話語,總體呈現出一幅多元而又充滿矛盾的圖景[8]。

二、研究方法與設計

本文以認知語言學的概念隱喻為理論框架,采用計算機研究工具的輔助與人工語境分析相結合的方法,分析在“一帶一路”背景下,中老鐵路建成通車隱喻的特性與多樣性,洞悉不同國別、不同立場的傳播主體的傳播意圖;以期豐富“一帶一路”主題的跨文化傳播研究,進而探討向世界“講好中國故事”所面臨的問題與可行性路徑。

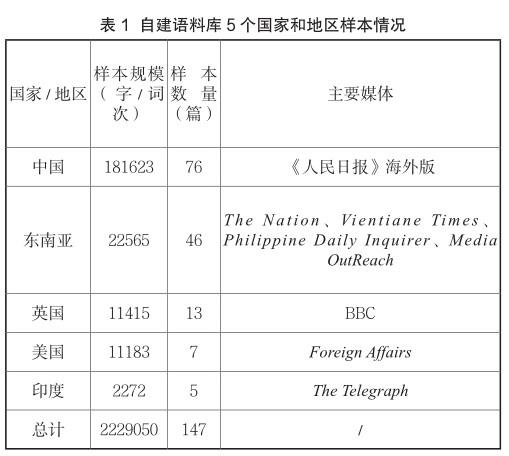

本文以中國重要報紙全文數據庫和道瓊斯Factiva全球新聞數據庫分別作為中外媒體報道來源,國外媒體選擇美國、英國、東南亞和印度4個國家和地區的英文媒體;選取報道較集中豐富的2021年10月至2022年1月為考察時間段。經過查重和刪減低相關文本,最終獲得147篇新聞樣本,共計2229050字/詞次(詳見表1)。

三、研究發現

通過量化統計和質化分析發現,中國與東南亞、英國、美國和印度新聞媒體的隱喻建構,呈現出同構性和多元化并存的特征。

(一)同構性隱喻建構:交通、連接與發展

以源域為基準對隱喻進行分類和橫向比較發現,東南亞、英國、美國和印度新聞媒體與中國新聞媒體,有關中老鐵路建成通車話語的隱喻建構存在明顯的同構性,主要表現在“交通實體”隱喻、“連接”隱喻和“發展”隱喻三大類上。

“交通實體”隱喻由作為鐵路工程的中老鐵路直接建構而來。該隱喻集的主導詞匯有“路/ road / roads”(中文總計出現728次,英文總計出現108次)、“橋/ bridge / bridging”(中文299次,英文34次)和“hub”(33次)等。這些詞匯在某些語境中隱含了溝通與連接的隱喻。比如,輪轂(hub)作為車輪的中心部分,起到支撐輪胎、促進轉動和行進的作用,“connectivity hub of the region”以此建構中老鐵路促使老撾成為區域交通樞紐的作用。

“連接”隱喻是5個國家和地區新聞媒體相關話語中最為普遍和顯著的隱喻。主要的隱喻映射屬性是以連接的形式、程度和狀態,來認識和理解作為“一帶一路”標志性項目的中老鐵路的作用和意義。構成該隱喻集的主導詞匯包括“連接/聯通/ connect / connection / connectivity”(中文238次,英文106次)、“共同體/ community”(中文67次,英文18次)、“link / links / linking”(129次)、“cooperation / cooperate”(66次)等。這些詞匯凸顯出中老鐵路連接老撾和中國等周邊國家的作用。例如,《人民日報》海外版(2021年11月30日)報道:“作為‘一帶一路‘硬聯通的重要組成部分,中老鐵路將極大促進中國與東盟國家的互聯互通和經濟一體化。”并且,該隱喻從中老鐵路在交通和地區上的“硬連接”功能,衍生出了經濟關聯和文化融合等“軟連接”作用。此外,“連接”隱喻還流露出各國新聞媒體總體上認為中老鐵路帶來的“連接”是正面的、有益的,如“beneficial cooperation”“形成互惠共贏的利益聯合體”等。

“發展”隱喻延伸了“連接是有益的”這一價值判斷,進一步建構了中老鐵路的積極意義。其主導詞匯為“發展/ development”(中文536次,英文116次),典型表述為中老鐵路“將為老撾各行各業發展帶來新機遇,推動老撾經濟發展邁上新臺階”“promoting regional development and prosperity”等,從多維度、多層次建構了中老鐵路建成通車的積極意義和美好前景。

(二)多元化隱喻建構:熱冷并存,喜憂交織

在同構性隱喻外,各國新聞媒體有關中老鐵路建成通車的新聞話語,也呈現出“熱關注”與“冷報道”共現、期待與擔憂并存的多元化隱喻建構。

中國媒體相關話語中有不少獨有隱喻,如用“伙伴”“鄰居”“朋友”等擬人化的隱喻建構中老兩國一衣帶水的密切鄰國關系,這一點也體現出中國在此新聞事件中的核心利益關系。還使用了“大動脈”的人體隱喻、“黃金線/黃金通道/黃金走廊”的貴金屬隱喻,強調中老鐵路在推動兩國經濟貿易聯通和區域合作的至關重要的作用,比國外媒體常用的“rail link”更加具有價值判斷色彩和生動張力。

此外,中國媒體相關新聞話語經常使用“友誼之橋”等隱喻,借用道路和橋梁等的連接溝通作用,著重強調中國與老撾和東盟的合作與友誼。國家級主流媒體經常出現“在老撾人眼前”“對于老撾來說”“將會使老撾”等表達,使原本具有雙向性的“道路”和“列車”隱喻,更加強化由中國到老撾的單一方向。這樣的表達建構了中國作為“一帶一路”倡議的首倡國和主導國、作為世界最大的發展中國家,帶領老撾等其他發展中國家走向美好未來的“兄長”姿態。而在中國地方新聞媒體的相關話語中,更強調中老鐵路促進本地發展的方面。

老撾、泰國等東南亞國家也將中老鐵路視為本國、本區域經濟建設的機遇。例如,老撾Vientiane Times(2021年12月17日)報道稱,老撾經濟將在“中老鐵路帶來的機遇與利好的驅動下”實現增長。同時,中老鐵路的開通運行也引發了東南亞國家的擔憂。泰國媒體提醒道:“泰國工商總會擔心中老鐵路會打開中國商品涌入泰國的大門”,其中用防洪閘(floodgate)一詞,將物美價廉的中國產品建構為泰國市場的潛在威脅。但值得一提的是,此隱喻只在一篇報道中作為標題出現,“機遇”“合作”等關鍵詞具有數量上的絕對優勢。

相比之下,以英語為官方語言的英國、美國和印度對此持“冷報道”態度,形成一“熱”一“冷”的對比。英國報道該新聞事件的主流新聞媒體只有BBC,報道篇數13篇;其中很少有專篇報道,大多數都是整合性新聞,報道相關性不強。美國沒有主流或知名新聞媒體對中老鐵路加以報道;新聞樣本以資訊網站轉載中國外交部例行記者會的內容居多;新聞樣本還報道了其他與中老鐵路弱相關的議題,如民主問題、人權問題、中印關系等。印度媒體的相關報道只有5篇,語料明顯不豐富。不過,這三個國家的“冷報道”并沒有明顯的貶義意味。美國媒體并沒有用“殖民”“威脅”等詞匯來報道中老鐵路,而是將中國與東盟視為兩個由“邊界”(“border”,12次)分隔在“兩邊”(“sides”,30次)的“市場”(“markets”,23次),中老鐵路在二者之間“提供雙向服務”,也就是說,美國媒體側重建構中老鐵路在經濟方面的雙向作用,而非只關注中國帶給東盟或老撾的經濟機遇。英國媒體大多呈現出“無情感”的客觀立場,報道的主體事件只是中老鐵路視頻通車儀式,并且所有報道中的“link”一詞均作為“video link”出現(23次),沒有“連接”隱喻的用法。印度媒體在為數不多的報道中頗為關注中老鐵路的供電技術,將中老鐵路建構為一個運作的大機器,從側面透露出對中國技術實力的認可。

四、結語

中國、東南亞、英國、美國和印度有關中老鐵路建成通車的新聞話語,既存在基于共通經驗和互文式認同的同構性隱喻,又存在因新聞關聯度、政治立場和思想文化相異而產生的多元化的凸顯與隱藏。“交通實體”隱喻和“連接”隱喻之所以在不同國家的媒體話語之間具有普遍性和同構性,一方面是基于鐵路能夠連接距離較遠的多個地點這樣的基礎事實經驗;另一方面是基于新聞價值和新聞專業主義的基本要求,中老鐵路建成通車的事實核心就是交通和連接,這是新聞媒體必須報道的信息。“有益連接”隱喻和“發展”隱喻部分基于各國相似的價值經驗來建構,這一經驗用中國的俗語來講就是“要想富先修路”。國外媒體建構出中老鐵路和“一帶一路”倡議是有益的、區域合作和全球化是有益的價值判斷,認同并延伸了中國主流話語。

與此同時,不同國家和地區的新聞隱喻建構也呈現出熱冷并存、喜憂交織的景象,中國和東南亞媒體對中老鐵路建成通車保持“熱關注”,英國、美國和印度則相對“冷報道”;在中國和東南亞國家這兩個新聞當事雙方之間,存在對中老鐵路帶來的“喜”與“憂”的討論。值得注意的是,中國主流媒體在報道中老鐵路等“一帶一路”項目對對方國家的有利影響時,需要重視有針對性地化解對方國家的疑慮和隱憂,并突出每個項目互利共贏的一面,這樣才能促使中國話語被對方國家乃至世界其他國家接受和認可。英國、美國等發達資本主義國家有關中老鐵路的新聞話語,并沒有使用在報道“一帶一路”倡議時所遵循的“國際秩序”和“意識形態”框架,而更強調中老鐵路作為中國布局全球的“基建戰略”和“市場經貿”的政府政策的一面。鑒于中老鐵路建成通車意味著“一帶一路”倡議的標志性工程落地并開始發揮功能,英美兩國的隱喻建構也從“漂亮話”轉變為“連接”“合作”與“發展”。總體而言,國外媒體對“一帶一路”倡議和項目的新聞話語在向求同存異、客觀辯證的積極方面轉變和延伸,有利于“一帶一路”倡議在全球得到正面認知、尊重和認可。

參考文獻:

[1] [美]喬治·萊考夫,馬克·約翰遜.我們賴以生存的隱喻[M].何文忠,譯.杭州:浙江大學出版社,2015:3-5.

[2] 張德祿,郭恩華.多模態話語分析的雙重視角:社會符號觀與概念隱喻觀的連接與互補[J].外國語(上海外國語大學學報),2013,36(3):20-28.

[3] 甘蒞豪.媒介話語分析的認知途徑:中美報道南海問題的隱喻建構[J].國際新聞界,2011,33(8):83-90.

[4] 孫發友,陳旭光.“一帶一路”話語的媒介生產與國家形象建構[J].西南民族大學學報(人文社科版),2016,37(11):163-167.

[5] 韋宗友.戰略焦慮與美國對“一帶一路”倡議的認知及政策變化[J].南洋問題研究,2018(4):59-71.

[6] 朱桂生,黃建濱.美國主流媒體視野中的中國“一帶一路”戰略:基于《華盛頓郵報》相關報道的批評性話語分析[J].新聞界,2016(17):58-64.

[7] 佘世紅,黃維媛,薩爾托夫·耶地力汗.哈薩克斯坦主流報刊對中國國家形象的建構:基于《真理報》2013-2017年涉華報道的內容分析[J].新聞與傳播評論,2020,73(1):107-116.

[8] 辛靜,單波.海外英文媒體對“一帶一路”倡議的隱喻建構:基于語料庫的跨文化比較研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2018,40(6):36-42.