長三角與珠三角經(jīng)濟(jì)圈基本醫(yī)療保障制度比較研究

彭波麗 初可佳 劉會(huì)成

摘? 要? 地區(qū)間醫(yī)療保障制度差異是構(gòu)建公平統(tǒng)一的社會(huì)保障體系的主要障礙。本文通過查閱政府網(wǎng)站基本醫(yī)療保障制度文件和統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),以長三角和珠三角經(jīng)濟(jì)圈為例,對(duì)比分析不同經(jīng)濟(jì)圈及長三角內(nèi)不同省市醫(yī)療保障制度和基金運(yùn)行情況,分析制度差異及其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)社會(huì)背景。對(duì)比發(fā)現(xiàn),長三角和珠三角在籌資水平方面存在較大差異,長三角內(nèi)部各省市醫(yī)保待遇差異較大,對(duì)居民衛(wèi)生服務(wù)利用行為產(chǎn)生影響,未來應(yīng)致力于縮小地區(qū)間保障水平差異,注重政策設(shè)計(jì),引導(dǎo)居民合理就醫(yī)。

關(guān)鍵詞? 基本醫(yī)療保障;制度比較;經(jīng)濟(jì)圈;長三角;珠三角

黨的二十大報(bào)告指出,要“健全社會(huì)保障體系,健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、安全規(guī)范、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系,擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面”。探索不同地區(qū)之間醫(yī)療保障制度的差異及其形成原因能為提升醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次提供參考,作為目前國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)水平最發(fā)達(dá)的地區(qū),長三角經(jīng)濟(jì)圈(41市)和珠三角經(jīng)濟(jì)圈(9市)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的發(fā)展實(shí)踐對(duì)其他地區(qū)有著非常重要的參考意義。

因此,本文搜集政府網(wǎng)站相關(guān)政策文件和中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),分別從城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和城鎮(zhèn)職工醫(yī)保覆蓋人群、籌資水平、門診和住院待遇等維度,就長三角和珠三角基本醫(yī)療保障制度的發(fā)展情況進(jìn)行比較分析,并科學(xué)評(píng)估不同醫(yī)療保障制度模式的實(shí)際運(yùn)行效果,以期對(duì)縮小地區(qū)間醫(yī)療保障水平差異,促進(jìn)社會(huì)保障政策公平統(tǒng)一提供借鑒。

一、長三角與珠三角經(jīng)濟(jì)圈基本醫(yī)療服務(wù)比較

長三角和珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平總體差異不大。長三角不同省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大,浙江省與珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相近。2021年末,長三角三省一市共計(jì)常住人口23647萬人,珠三角常住人口約為7861萬人,是長三角人口總數(shù)的1/3。珠三角城鎮(zhèn)化率(87.2%)高于長三角(70.9%)。長三角(11.7萬元)和珠三角(11.4萬元)人均地區(qū)生產(chǎn)總值差異不大。2020年,長三角地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入55981元,略低于珠三角(59225元);農(nóng)村居民人均可支配收入23832元,略低于珠三角(26857元)。長三角內(nèi)部上海市城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最優(yōu),安徽最低。

相比珠三角,長三角地區(qū)政府衛(wèi)生投入略低,人均人身險(xiǎn)保費(fèi)收入低,衛(wèi)生服務(wù)利用水平較高。2020年,長三角地區(qū)財(cái)政人均醫(yī)療衛(wèi)生支出1340元,略低于珠三角的1483元。珠三角人身險(xiǎn)人均保費(fèi)收入(4732元)遠(yuǎn)高于長三角平均水平(2983元)。長三角人均就診次數(shù)7.27次,高于廣東省的5.75次,平均住院率(15.49%)也高于廣東省的12.39%。

長三角各省市衛(wèi)生投入、門急診就診率差異較大,但住院率差異不大。2020年地方財(cái)政人均衛(wèi)生支出上海最高為2191元,江蘇最低,約為上海的1/2。人身保險(xiǎn)人均保費(fèi)收入僅上海市(5449元)超過珠三角,安徽省僅1528元。門急診就診率浙江最高,為9.35次;江蘇和安徽最低,分別為6.30次和5.67次。各省市住院率差異不大,江蘇、安徽分別為16.0%和15.56%;浙江最低,為14.92%。長三角不同省市門急診多的地區(qū)住院率相對(duì)較低,揭示兩者可能存在替代效應(yīng),與醫(yī)保報(bào)銷政策設(shè)計(jì)有關(guān)。

二、長三角與珠三角經(jīng)濟(jì)圈基本醫(yī)療保障政策比較

當(dāng)前基本醫(yī)療保障制度以市級(jí)統(tǒng)籌為主,根據(jù)繳費(fèi)主體分為城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(簡稱職工醫(yī)保)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度(簡稱居民醫(yī)保)。省內(nèi)各城市之間制度安排差異相對(duì)較小,故選擇長三角和珠三角各省會(huì)城市作為代表,分析覆蓋人群、籌資和補(bǔ)償水平的差異。

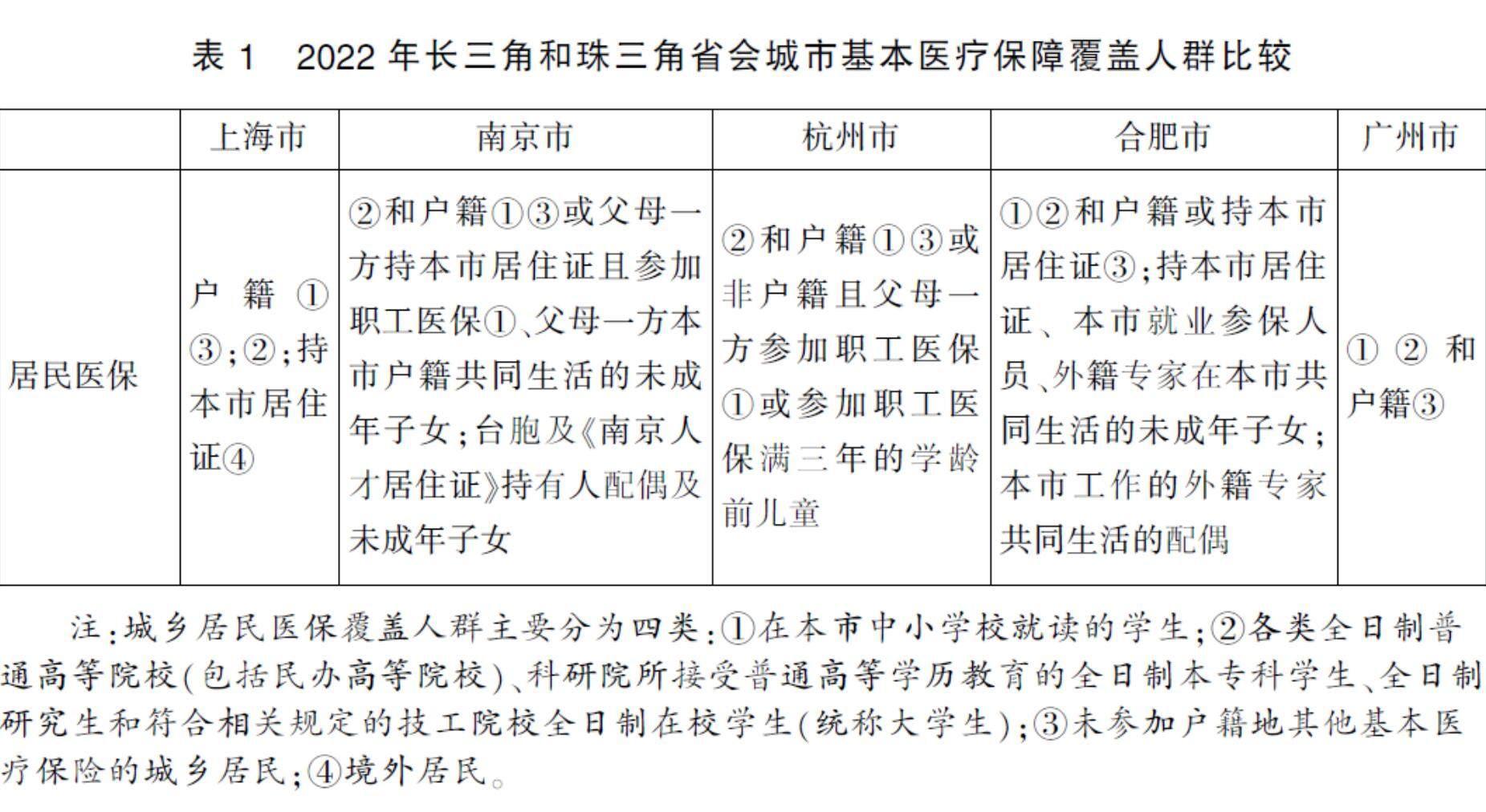

總體上居民醫(yī)保覆蓋人群分為四類(見表1),長三角和珠三角地區(qū)總體參保條件差異不大。城市之間略有差異,合肥市覆蓋人群最廣,廣州次之,上海市參保條件最為嚴(yán)苛。對(duì)在本市中小學(xué)就讀的學(xué)生前兩市均可納入居民醫(yī)保,但上海市需要父母一方為本市戶口;合肥市非戶籍人口持本市居住證即可被納入居民醫(yī)保,而其他城市均被排除。

長三角和珠三角各省會(huì)城市基本醫(yī)保籌資水平差異較大,職工醫(yī)保單位繳費(fèi)存在差異。其中,居民醫(yī)保籌資水平廣州低于上海、杭州、南京,僅高于合肥,長三角內(nèi)部各省市也存在較大差異。上海市18—59歲居民人均籌資額可達(dá)3610元,70歲以上人群甚至可達(dá)6630元,而合肥市僅為900元。廣州市除學(xué)生外,籌資標(biāo)準(zhǔn)在不同年齡人群中差異不大(1205元),南京和上海在不同年齡段人群中有較大差異,特別是上海市。各市職工醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率為2%,但單位繳費(fèi)費(fèi)率差異較大,廣州市(5%)低于長三角各市,長三角以上海市最高(10%),合肥市最低(6.4%),籌資比例與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)一致。

門診待遇方面,廣州市基本醫(yī)保無起付線,長三角各市職工醫(yī)保起付線差異較大,分為在職及退休人員,居民醫(yī)保起付線差異不大,其中杭州市居民醫(yī)保分門診統(tǒng)籌和門診高費(fèi)用補(bǔ)償兩類。廣州和南京門診政策性補(bǔ)償比例僅區(qū)分社區(qū)醫(yī)院和其他,其他城市則區(qū)分一、二、三級(jí)醫(yī)院,但合肥市居民醫(yī)保不區(qū)分醫(yī)療機(jī)構(gòu),采用統(tǒng)一的報(bào)銷比例。

就報(bào)銷比例而言,職工醫(yī)保杭州市最高(其中杭州市醫(yī)保參保者在簽約社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)首診起付線為0元,共付比提升3個(gè)百分點(diǎn)),超過廣州市,合肥市最低;居民醫(yī)保廣州市和其他各市差異不大。長三角內(nèi)上海和杭州報(bào)銷比例最高,南京市最低,與各地門診就診次數(shù)相關(guān)聯(lián),報(bào)銷比例越高的城市,門診利用水平也相對(duì)較高。長三角各市特別是上海市職工醫(yī)保門診報(bào)銷比例在不同年齡的在職和退休人群中差異較大,廣州市所有參保人群報(bào)銷比例沒有差異,但不同類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間報(bào)銷比例差異較大,凸顯了分級(jí)診療的引導(dǎo)作用。廣州市職工醫(yī)保報(bào)銷比例和居民醫(yī)保基本相同,長三角除合肥市外,居民醫(yī)保報(bào)銷比例普遍低于職工醫(yī)保,門診報(bào)銷封頂線也低于職工醫(yī)保。

住院免賠額方面,長三角各市和廣州市存在差異,同一城市居民醫(yī)保和職工醫(yī)保之間也存在差異。廣州和上海職工醫(yī)保起付線高于其他城市,但居民醫(yī)保起付線低于其他城市;除南京和杭州外,其他各市居民醫(yī)保住院起付線均低于職工醫(yī)保,制度間差異較大。職工醫(yī)保住院封頂線在城市間差異較大,廣州封頂線是繳費(fèi)基數(shù)的6倍,為最高水平(81萬元),長三角南京、合肥無規(guī)定,杭州最低(40萬元),但超額可享受大病醫(yī)保補(bǔ)償;居民醫(yī)保除上海、合肥無規(guī)定外,廣州及長三角其他各市封頂線相差不大,超額后享受大病醫(yī)保補(bǔ)償。制度間存在差異,居民醫(yī)保封頂線普遍低于職工醫(yī)保。

住院共付比方面,基本醫(yī)保均體現(xiàn)了向利用水平相對(duì)較多的人群傾斜的特點(diǎn),退休人員、學(xué)生或老年人享有相對(duì)較高的補(bǔ)償比例,能夠更好地發(fā)揮基本醫(yī)保的保障作用。基本醫(yī)保住院補(bǔ)償比總體上南京市和合肥市最高,超過廣州市,加之較低的門診補(bǔ)償比可能能解釋所在省的高住院率和低門診就診率,反映出補(bǔ)償政策對(duì)引導(dǎo)居民就醫(yī)行為有一定的效果。此外,杭州市根據(jù)住院費(fèi)用分不同的報(bào)銷比例,有利于降低因病致貧。廣州市不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間報(bào)銷比例差異最大,有利于促進(jìn)患者分級(jí)診療,上海市則不分級(jí)。除廣州外不同制度間報(bào)銷比例差異較大,長三角各地職工醫(yī)保報(bào)銷比例普遍高于居民醫(yī)保。

三、長三角與珠三角經(jīng)濟(jì)圈基本醫(yī)療保障制度運(yùn)行情況比較

表2對(duì)比了長三角和珠三角基本醫(yī)療保障制度運(yùn)行情況。人口流動(dòng)影響常住人口本地醫(yī)保的覆蓋率。2020年,各地基本醫(yī)保參保率95%以上,但不同地區(qū)人口流入、流出存在差異,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市多為人口凈流入地且參保條件相對(duì)嚴(yán)苛,導(dǎo)致常住人口本地醫(yī)保的覆蓋情況不同,造成非戶籍人口的待遇差異。長三角整體常住人口本地醫(yī)保覆蓋率高于珠三角,因其包含人口凈流入和凈流出省份且二者相互平衡有關(guān)。安徽省基本醫(yī)保覆蓋率超過100%,但職工醫(yī)保參保人數(shù)僅占總參保人數(shù)的14.19%(上海該比例為81.68%),表明其可能存在大量的勞工外流。

各地區(qū)退休人員占職工醫(yī)保比重也存在差異,廣東省總體較低,除浙江省外,長三角各省市退休人員占比均超過25%,上海市甚至達(dá)到32.91%,基金負(fù)擔(dān)較重,較高的籌資比例一定程度上可以緩解這一問題。

長三角和廣東省基金收入差異較大,但結(jié)余情況差異相對(duì)較小。廣東省兩類醫(yī)保人均收入均相對(duì)較低,與長三角費(fèi)率最低的安徽差異不大,但遠(yuǎn)低于上海、浙江。長三角職工醫(yī)保當(dāng)年結(jié)余率略高,主要與上海和浙江兩地高結(jié)余率有關(guān);而廣東省居民醫(yī)保當(dāng)年結(jié)余率略高于長三角,主要與安徽、江蘇兩地低結(jié)余率有關(guān)。江蘇、安徽較低的居民醫(yī)保結(jié)余率可能與其相對(duì)較低的籌資水平和過高的住院待遇水平及住院率相關(guān),說明住院補(bǔ)償對(duì)基金支出的壓力更大。長三角和廣東職工醫(yī)保累積結(jié)余率差異不大,但廣東省居民醫(yī)保累積結(jié)余率更高。長三角內(nèi)部各省市除上海居民醫(yī)保累積結(jié)余率相對(duì)較低外,其他各省差異不大;但上海市職工醫(yī)保累積結(jié)余率遠(yuǎn)高于其他各省,與其較高的籌資比例有關(guān)。

四、結(jié)論和建議

(一)繼續(xù)發(fā)揮醫(yī)保保障作用,縮小地區(qū)和制度差異

長三角和珠三角兩大經(jīng)濟(jì)圈的現(xiàn)行醫(yī)保政策均體現(xiàn)了向衛(wèi)生服務(wù)需求更高的人群傾斜的特點(diǎn),如退休者、老年人、學(xué)生等,但對(duì)非戶籍人群的保障效力依然較差。雖然異地就醫(yī)結(jié)算政策促進(jìn)了醫(yī)保的可便攜性,但跨省就醫(yī)補(bǔ)償比例下調(diào)影響其受益程度,應(yīng)大力促進(jìn)已就業(yè)者加入本地職工醫(yī)保。此外,城市間籌資水平、門診住院補(bǔ)償政策等存在較大差異,部分地區(qū)仍需拓寬籌資來源、加大政府投入,以縮減地區(qū)差異,促進(jìn)社會(huì)保障制度公平統(tǒng)一。不同類型基本醫(yī)保之間也存在較大差異,不利于一體化進(jìn)程。另外,醫(yī)保資金是醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要收入來源之一,長三角部分發(fā)達(dá)地區(qū)高籌資和支出額使醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得更多投入,促進(jìn)衛(wèi)生技術(shù)發(fā)展,加大了地區(qū)間和長三角內(nèi)部不同省市醫(yī)療服務(wù)水平的不平衡。縮小地區(qū)差異不僅要縮小醫(yī)保待遇差異,同時(shí)也應(yīng)縮小服務(wù)質(zhì)量差異。

(二)制度設(shè)計(jì)立足本地實(shí)際,平衡基金安全和繳費(fèi)水平

地處長三角經(jīng)濟(jì)圈的上海市主要為職工醫(yī)保,衛(wèi)生需求高的退休人員占比較高,設(shè)計(jì)了較高的籌資比例和相對(duì)嚴(yán)苛的報(bào)銷政策,很好地避免了超支風(fēng)險(xiǎn),但結(jié)余率略高。提示具體政策設(shè)計(jì)在立足本地實(shí)際的基礎(chǔ)上,應(yīng)進(jìn)行更為精確的測算并及時(shí)調(diào)整,才能在保障基金安全的前提下,設(shè)計(jì)更為合理的繳費(fèi)費(fèi)率,降低企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)擴(kuò)大參保面,惠及更大人群。

(三)注重門診及住院補(bǔ)償政策設(shè)計(jì),引導(dǎo)居民合理就醫(yī)

基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)償政策,特別是補(bǔ)償比例,對(duì)引導(dǎo)患者就醫(yī)行為有重要作用。地處長三角經(jīng)濟(jì)圈的上海、杭州的門診補(bǔ)償比相對(duì)較高,而住院補(bǔ)償水平較低,導(dǎo)致所在地門診利用率較高,而住院率相對(duì)較低,醫(yī)保基金結(jié)余充足;江蘇和安徽則表現(xiàn)出相反的趨勢。后者體現(xiàn)了“保大病”的政策傾向,導(dǎo)致相對(duì)較高的住院率水平和基金支出,面臨超支風(fēng)險(xiǎn),特別是籌資水平更低的居民醫(yī)保。“保大病”的政策設(shè)計(jì)能有效避免參保者因病致貧,但可能存在門診轉(zhuǎn)住院的潛在隱患,后者對(duì)醫(yī)保基金的消耗更大。如何平衡“保大病”和“保小病”,依然需要更進(jìn)一步的研究。

(四)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)圈優(yōu)勢,促進(jìn)圈內(nèi)不同省市醫(yī)療水平平衡發(fā)展

《“健康中國”2030規(guī)劃綱要》提出“共建共享、全民健康”。長三角經(jīng)濟(jì)圈覆蓋地域廣,區(qū)域內(nèi)不同省市醫(yī)療服務(wù)能力、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇水平和補(bǔ)償政策設(shè)計(jì)差異顯著。未來應(yīng)充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)部優(yōu)勢,借力圈內(nèi)醫(yī)療發(fā)展水平較高的省市,通過促進(jìn)人才交流、對(duì)口支援、省際幫扶、打造更為龐大的區(qū)域醫(yī)聯(lián)體等加強(qiáng)省市間交流互助,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)其他地區(qū)醫(yī)療技術(shù)水平平衡發(fā)展,共建共享,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)健康公平。

參考文獻(xiàn):

[1]彭際作.大都市圈人口空間格局與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展[D].華東師范大學(xué),2006.

[2]詹宇航.不同醫(yī)療保障模式的保障效果和管理效率比較[D].西南財(cái)經(jīng)大學(xué),2021.

[3]顏令帥,吳忠.北京、上海、廣州城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度比較[J].衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)研究,2012(12):30-34.

本文系國家自然科學(xué)基金青年基金“醫(yī)療保障補(bǔ)償政策對(duì)鄉(xiāng)—城流動(dòng)人口住院服務(wù)利用行為影響的系統(tǒng)研究”(編號(hào)71904211);國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“粵港澳大灣區(qū)社會(huì)保障制度銜接機(jī)制與協(xié)同治理研究”(編號(hào)7217031027);廣東省自然科學(xué)基金博士啟動(dòng)項(xiàng)目“流動(dòng)人口就醫(yī)地選擇對(duì)流出地新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出的影響研究:基于異地就醫(yī)結(jié)算的政策背景”(編號(hào)2018A030310283);廣東省哲學(xué)社科共建項(xiàng)目“多屬性決策理論下應(yīng)對(duì)人口老齡化的延遲退休策略研究——以廣州市為例”(編號(hào)GD22XGL31)的階段性成果。

(作者單位:廣東金融學(xué)院;彭波麗系博士,初可佳系教授、博士,劉會(huì)成系博士、通訊作者)

【責(zé)任編輯:江知】