親疏關系對道德判斷的影響:傷害感知和道德品質的中介作用

宋玉

摘 要|通過啟動不同親疏程度的人際關系,并借助明確違反道德情境和模棱兩可道德情境探究親疏關系對道德判斷的影響,以及傷害感知和道德品質在其中的中介作用。結果發現:(1)親疏關系會影響道德判斷,在模棱兩可道德情境下,主要表現為相比于親密他人,人們對疏遠他人更嚴厲,但在明確違反道德情境中未出現該 效應;(2)親疏關系會影響人們對道德品質的評價,相比于疏遠他人,人們認為親密他人道德品質更好;

(3)傷害感知、道德品質在親疏關系對道德判斷的影響中起中介作用。

關鍵詞|親疏關系;道德品質;傷害感知;道德判斷

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

道德判斷(Moral Judgement)指基于特定的文化背景下,個體運用自身形成的價值觀、道德認識與情感,對某一特定道德情境中的人物或行為進行是非、善惡、美丑等評價或判斷的過程[1]。在過去的幾十年, 道德判斷的研究強調道德行為的結構要素(例如意圖),因此大多數實證研究主要考察的是人們對匿名的陌生人的判斷[2-4]。這也體現了道德心理學的哲學根源,即人們的道德決策或判斷應該超越具體的人物和地點,遵循普遍原則和非個人原則[5]。在傳統的道德理論中,都包含了這一普遍性的宗旨。例如,道義論認為,行為具有內在的道德價值,不受背景和環境的影響[6];功利論則聲稱,道德上正確的行為是使整體幸福最大化[7],并明確指出,所有人的利益都是同等重要的,無論我們與他們有什么樣的特殊關系[8]。簡單來說,這些理論表明人們在道德上應該做出同樣的決定,無論違反者是親密的還是疏遠的他人。

近來,越來越多的心理學家意識到以往道德心理學的研究,過于依賴貧乏的刺激,而忽視了相關人員的關系和其他背景信息,無法概括為現實世界的判斷,這限制了研究結果的普遍性[9,10],從而使道德心理學處于身份危機之中[11]。因此,一些研究者通過在研究中明確人際關系來推進該領域的發展。部分研究表明,人們在涉及朋友和親人的決定中的選擇與涉及陌生人的決定大不相同[12-14]。在回應他 人的道德過失時,相對于疏遠他人,人們會更傾向于保護親密他人[9,15]。但也有研究表明,人們會因 為避嫌而認為在電車困境中,相比于犧牲親密的人,選擇犧牲陌生人的行為人更不道德[16]。盡管這些研究表明親疏關系會影響人們的道德判斷,但親疏關系對道德判斷的影響是否存在邊界?個體表現出親疏有別的道德判斷的心理機制是什么?我們不得而知。

傷害感知可能是影響個體道德判斷的一個重要因素。根據雙方道德理論(the theory of dyadic morality,TDM),傷害和不道德之間的因果聯系為雙方道德提供了最基本的預測:一種行為的不道德性從根本上是由它所涉及的傷害量來預測的[17]。如對模棱兩可行為的道德判斷研究表明,即使是感知到潛在的威脅或傷害,人們仍會認為其行為不道德[18]。重要的是,它強調傷害是“感知到的”,而不需要客觀存在。特別地,在感知到傷害的綜合因素中,其中就包含了目標和觀察者的身份的影響。例如具有某些身份的人(如首席執行官)似乎更有能力實現意圖,而某些其他身份的人(如孤兒)似乎更容易受到傷害。并且,當人們回憶自己是道德違反事件的行為者而不是他人是行為者時,人們對傷害道德原則的認同會減弱[19]。可見,身份會影響人們對傷害的感知,而關系又被包含在身份之中。

此外,以人為本的道德判斷方法被認為可能是最適合研究關系的[9]。以往關于親疏關系對道德判 斷的影響研究大多關注的是行為,而忽略了另一個維度,人們在進行道德判斷時,不僅會對行為進行判斷, 還會對人進行判斷。簡單地說,在進行道德評價時,人們通常不只是問自己:“這種行為是對的還是錯的?”,更重要的是問自己:“這個人是好是壞?”。現代道德心理學中的美德倫理傳統被以人為本的道德所延續,道德品質被認為揭示了人們內在的善或惡[20,21],反映了人們從事道德行為的整體傾向[22]。在這種觀點下,道德是以人為本的,因為它主要是為了識別未來可以合作和值得信任的人[21,23]。

以人為本的方法強調了評價他人品質的動機,該方法認為對一個人的道德品質的評價會滲入對這個人行為的評價[20]。而以往研究表明,品質判斷可以預測責備,這表明基于結果和個人的過程是責備判斷的重要驅動因素[23]。并且,人們傾向于對親密的人持積極觀念,而對疏遠的人持消極評價[24,25]。因此, 推測感知到的道德品質可能是影響我們在涉及親密他人與疏遠他人的決定大不相同的重要驅動因素。

綜上所述,本研究主要探索當前親疏關系對道德判斷的影響,了解其行為層面的特點。并選定傷害感知、道德品質作為考察因素,試圖探討傷害感知、品質感知在親疏關系對道德判斷的影響中的作用。

2 研究不同道德情境下,親疏關系對道德判斷的影響

實驗目的

在親疏關系與道德判斷的本土化研究中,以往研究者所采用的道德困境基本都是經典的電車困境[24-27],還未考察日常生活背景下的違反道德的行為(Common Moral Violations),而后者也被認為更加具有生態有效性[11,28,29]。并且,在現實生活中,除明確違反道德行為之外,我們還可能遇到人們行為性質不明確的模棱兩可的情況,例如當我們看到某人撿起了錢,我們可能會認為他撿起了自己剛掉的錢,也可能是撿起了別人掉的錢等。因此,考慮普遍性,本研究試圖考察兩種道德情境下親疏關系對道德判斷的影響,即常見的明確違反道德行為情境和性質不明的模棱兩可行為情境(以下簡稱明確違反情境和模棱兩可情境),并著重關注品質感知和傷害感知在其中所起的作用。實驗的假設:假設 ?1,親疏關系影響道德判斷。人們對親疏關系不同的個體的道德判斷不同,由寬松到嚴厲:親密他人 > 疏遠他人 > 陌生他人。假設 ?2,親疏關系影響品質感知。人們對親疏關系不同的個體的道德品質評價不同,由高到低:親密他人 > 疏遠他人 > 陌生他人。假設 3,道德品質、傷害感知在親疏關系對道德判斷影響中起中介作用。

實驗設計

3(親疏關系:親密他人、一般他人、陌生他人)×2(道德情境:明確違反情境、模棱兩可情境) 的混合設計。親疏關系是被試間變量,道德情境是被試內變量。因變量是被試對道德情境的懲罰判斷得分, 中介變量是被試感知到的傷害得分和道德品質得分。

被試

研究以情景理解的實驗為名義,通過問卷星線上招募被試,共獲得 ?174 ?份有效數據,平均年齡為20.01 歲(SD=2.84),范圍在 17 ~ 45 歲,男性 69 名,女性 105 名。其中陌生他人組 61 人,一般他人組 53 人,親密他人組 60 人。

實驗材料

(1) IOS 量表[30]。該量表共包含 7 對圓。每對圓圈中,一個圓圈代表自己(標記為自我),另一個圓圈代表關系中的另一個人(標記為他人),兩個圓圈之間的重疊部分代表他們和另一個人之間的關系親密程度。

(2) 道德情境。道德情境分別為明確違反情境和模棱兩可情境,每種情境包含兩個道德故事。明 確違反情境的實驗材料選自韋德曼(Weidman)等人的研究[13],并由 5 名心理學研究生進行中文的翻譯。模棱兩可情境的實驗材料采用由蕭琳[31]翻譯、海絲特(Hester)等人編制的情境[18]。

實驗程序

被試在閱讀總的實驗指導語和回答性別、年齡等人口學問題后,要求被試回想與自己關系疏遠、一般或親密的他人(例如,其他班的同學、一般朋友和非常好的朋友),并提供其姓名或昵稱。接下來, 實驗要求被試以 IOS 量表進行親密程度測量。接著,讓被試閱讀 4 個道德情境,道德情境中引用了被試回答的提名人物的名稱,例如當提名人物為小王時,則該被試閱讀的道德情境是小王通過威脅某人要在網上發布有損他(她)形象的照片,以此勒索其錢財,其他情境同。并且,道德情境的呈現順序設置了平衡版本,即 B 版本以 A 版本相反的順序呈現,以此平衡順序效應。

被試每閱讀一個道德情境后,需要對行為人進行傷害感知判斷(你認為[提名人物]的行為造成了多大的傷害)、道德品質評定(你認為[提名人物]的道德品質如何)、道德懲罰判斷(你認為[提名人物] 應該受到多大的懲罰;你會給予[提名人物]多大的懲罰)分別進行 1 ~ 7 點評分。

3 結果

共同方法偏差

研究通過 Harman 單因素檢驗進行統計檢驗控制,結果顯示,共存在 6 個因子,第一個因子解釋率為 31.08%,小于 40%。因此,可以認為不存在明顯的共同方法偏差。

人際關系親疏的操縱檢驗

以親疏關系(親密他人、一般他人、陌生他人)類型為自變量,親密程度得分為因變量,進行單因素方差分析。結果顯示,關系主效應顯著,F(2,172)=47.92,p<0.001,偏η 2=0.36。對親疏關系類型進行事后檢驗,結果顯示:親密他人(M=4.92,SD=1.75)與一般他人(M=2.94,SD=1.69)存在顯著 差異(p<0.001),親密他人(M=4.92,SD=1.75)與陌生他人(M=1.98,SD=1.59)存在顯著差異(p<0.001), 一般他人(M=2.94,SD=1.69)與陌生他人(M=1.98,SD=1.59)存在顯著差異(p=0.003)。由此,親密 程度:親密他人 > 一般他人 > 陌生他人,表明親疏關系的實驗操縱有效。

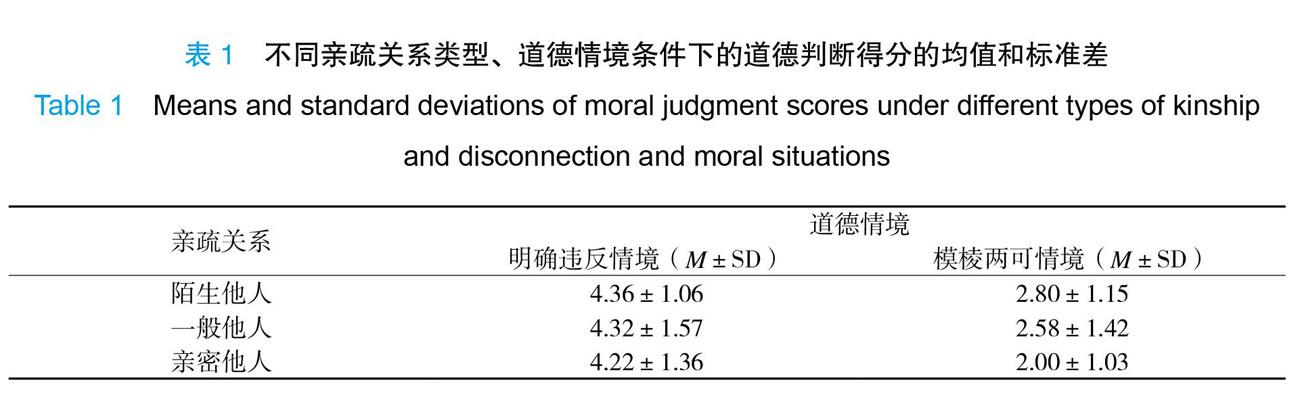

親疏關系、道德情境對道德判斷的影響各條件下,道德懲罰判斷的嚴厲程度均值和標準差結果見表 1。

以道德懲罰判斷得分為因變量,3(親疏關系:親密他人、一般他人、陌生他人)×2(道德情境: 明確違反情境、模棱兩可情境)的重復測量方差結果顯示,親疏關系的主效應邊緣顯著,F(1,171)=2.93,p=0.056,偏η 2=0.03;道德情境的主效應顯著,F(1,171)=363.49,p<0.001,偏η 2=0.68;親疏關系和道德情境的交互作用,F(2,171)=2.98,p=0.015,偏η 2=0.05。

進一步,對親疏關系和道德情境進行簡單效應分析,結果顯示:親疏關系在道德情境為模棱兩可情境時存在顯著差異,F(2,171)=7.09,p=0.001,偏η 2=0.08;親疏關系在道德情境為明確違反情境時差異不顯著,F(2,171)=0.18,p=0.84。道德情境在親疏關系為陌生他人時存在顯著差異, F(1,171)=92.34,p<0.001,偏η2=0.35;道德情境在親疏關系為一般他人時存在顯著差異,F(1,171)=99.14, p<0.001, 偏η 2=0.37;道德情境在親疏關系為親密他人時存在顯著差異,F(1,171)=183.00, p<0.001,偏η 2=0.52。

進一步對模棱兩可情境下的道德判斷進行分析,結果顯示,親密他人(M=2.00)與一般他人(M=2.58) 存在顯著差異(p<0.05),與陌生他人(M=2.80)也存在顯著差異(p<0.05),但一般他人(M=2.58)與陌生他人(M=2.80)的差異不顯著(p=1.00)。這表明在道德上,相對于關系親密的他人,人們對關系疏遠的他人更嚴厲,但這種影響可能僅存在于模棱兩可的道德情境中,假設 1 得到部分驗證。

傷害感知、品質感知的組間差異分析

對不同程度的親疏關系條件下的傷害感知、道德品質得分進行單因素方差分析檢驗,結果顯示, 傷害感知的組間差異不顯著,F(1,171)=1.25,p=0.291。品質感知在不同程度的親疏關系條件下存在顯著差異,F(1,171)=12.83,p<0.001, 偏η 2=0.13。事后檢驗表明,親密他人(M=4.71, SD=1.04) 與 一 般 他 人(M=3.85,SD=1.32) 存 在 顯 著 差 異(p<0.001), 親 密 他 人(M=4.71, SD=1.04) 與 陌 生 他 人(M=3.77,SD=1.00) 存 在 顯 著 差 異(p<0.001), 一 般 他 人(M=3.85, SD=1.32)與陌生他人(M=3.77,SD=1.00)差異不顯著。這表明相比于疏遠他人,人們認為親密他人的道德品質水平更高,假設 2 得到驗證。

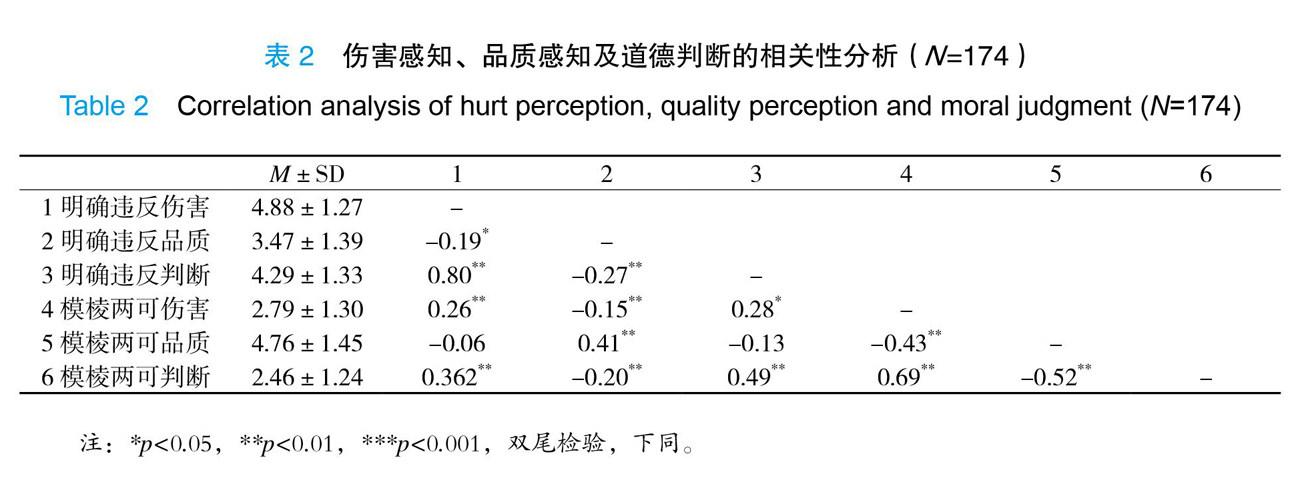

傷害感知、品質感知和道德判斷的相關分析

對明確違反情境和模棱兩可情境下的傷害得分、道德品質得分和懲罰判斷得分進行兩兩 Pearson 相關分析。結果如表2 所示,表明無論在明確違反情境還是模棱兩可情境,傷害感知與品質感知存在顯著負相關,并且傷害感知與道德判斷呈顯著正相關,品質感知與道德判斷呈顯著負相關。

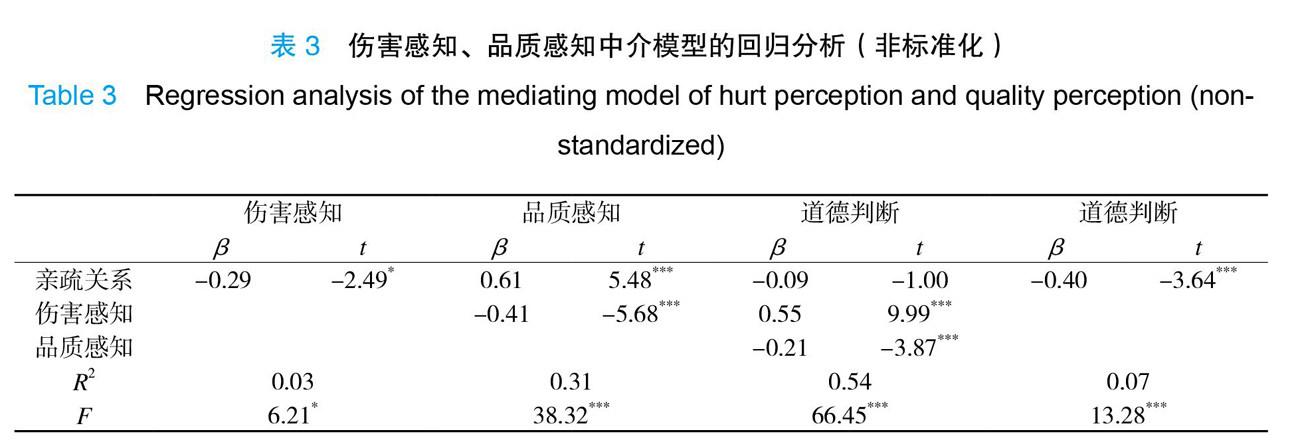

傷害感知、品質感知在親疏關系對道德判斷影響過程的中介作用

明確違反道德情境下的中介分析

將親疏關系類型為自變量,懲罰判斷得分為因變量,傷害感知為中介變量,采用“Bootstrap”方法,樣本量選擇 5000,在 95% 置信區間下進行中介分析[32]。結果顯示,中介分析結果包含 0(LLCI=- 0.11,ULCI=0.24),因此未發現傷害感知在親疏關系與道德判斷之間存在中介作用。采用相同的方法,將品質感知作為中介變量,也未發現品質感知在親疏關系與道德判斷中存在中介作用(LLCI=-0.15, ULCI=0.01)。

模棱兩可道德情境下的中介分析

在模棱兩可的道德情境中,將傷害感知和道德品質作為中介變量進行中介效應分析,方法同上。在未加入中介變量傷害感知、品質感知前,親疏關系顯著預測道德判斷(β =-0.40,t=-3.64,p<0.001); 在加入中介變量傷害感知、品質感知前后,親疏關系對道德判斷的預測不顯著(β ? =-0.09,t=-1.00,中介效應分析路徑結果表明,傷害感知、品質感知在親疏關系對道德判斷影響過程中起中介作用(假設 3 得到驗證),共包含 3 條間接路徑,總中介效應為 0.31,如表4 和圖1 所示。

首先,本研究分別在明確違反道德情境和模棱兩可道德情境下考察了不同親疏關系個體對道德判斷的影響。研究發現,親疏關系會影響人們的道德判斷,相比于關系親密的人,人們對關系疏遠的人更嚴厲。總的來說,這在模棱兩可道德情境下進一步表明親疏關系會對道德判斷產生影響,支持了在道德判斷的研究中不能忽視人物關系的觀點[9,10]。但值得注意的是,在明確違反道德情境中并未出現此效應, 這表明親疏關系對道德判斷的影響是存在邊界的。以往研究也表明,無論觀察者與行為者的關系如何, 人們都會認為天橋困境中的功利主義者比電車困境中的功利主義者更不道德[27]。特別地,究竟是哪些 具體的因素導致的邊界效應這一點仍不清楚。在本實驗中,道德行為的嚴重程度、因果關系的明確程度等都可能是調節親疏關系對道德判斷影響的因素,然而,我們目前的研究還未區分這一精確的過程。因此, 未來的研究可著眼于這一精確的過程,考察具體的調節因素。

其次,本研究表明親疏關系會影響道德品質的評價,相比于疏遠的人,人們認為親密的人的道德品質更好。以往研究中已有通過道德屬性詞來考察親疏關系對道德品質的影響,表明人們對親密的人更加持積極觀念[24,25]。本研究在此基礎上,考察了親疏關系在具體的道德情境中對人們感知到的行為人的道德品質的影響,進一步推進了親疏關系對道德品質判斷影響的研究。

最后,本研究首次從傷害感知和道德品質的角度探討了親疏關系影響道德判斷的心理機制。在模棱兩可道德情境中的中介分析結果表明,存在 3 種間接效應,親疏關系會通過傷害感知影響道德判斷,這支持了雙方道德理論的觀點[33];親疏關系也通過品質感知影響道德判斷,這支持了以人為本的道德理論觀點[20];同時親疏關系還通過傷害感知、品質感知影響道德判斷,表明人們之所以對親密的他人在道德上更寬松,其更有效的原因在于認為親密他人的道德品質更好。正如,以往研究表明人們會選擇性地忽視親密他人的負面行為[34]。當一個親密的他人越軌時,人們傾向于關注行為人,但當一個疏遠的他人越軌時,人們傾向于關注越軌行為[35]。在本研究中,當情境信息模糊時,人們面對親密的人的不道德行為,可能會基于道德品質進行判斷因而判斷更寬松,而面對疏遠的人的不道德行為,由于道德品質信息并不清晰,可能會基于行為進行判斷而導致更嚴厲的判斷。因此,本研究表明傷害感知和道德品質在親疏關系對道德判斷的影響中起中介作用。同時,本研究也提示我們在日常生活中,當遇到模棱兩可的事件時,不要隨意從道德上批判陌生他人,應了解事件的始末、明確因果關系等再下結論。

參考文獻

[1]李宏翰,溫舒雯.道德判斷研究的歷史、現狀與展望[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版), 2017,53(4):91-98.

[2]Greene J D,Sommerville R B,Nystrom L E,et al.An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment[J].Science,2001,293(5537):2105-2108.

[3]Greene J D,Cushman F A,Stewart L E,et al.Pushing moral buttons:The interaction between personal force and intention in moral judgment[J].COGNITION,2009,111(3):364-371.

[4]Haidt J.The emotional dog and its rational tail:A social intuitionist approach to moral judgment[J]. Psychological review,2001,108(4):814-834.

[5]Gowans C.Moral Relativism[M].Metaphysics Research Lab,Stanford University,2021.

[6]Kant I,Ellington J W.Grounding for the metaphysics of morals[C].On a supposed right to lie because of philanthropic concerns,1993.

[7]Mill J S.Utilitarianism[M].Green and Company:Longmans,1895.

[8]Singer P.Famine,Affluence,and Morality[M].Oxford University Press,2015.

[9]Hester N,Gray K.The Moral Psychology of Raceless,Genderless Strangers[J].Perspectives on Psychological Science,2020,15(2):216-230.

[10]Schein C.The Importance of Context in Moral Judgments[J].Perspectives on Psychological Science, 2020,15(2):207-215.

[11]Bloom P.Family,community,trolley problems,and the crisis in moral psychology[J].Yale Review, 2011(99):26-43.

[12]Waytz A,Dungan J,Young L.The whistleblowers dilemma and the fairness-loyalty tradeoff[J].Journal of Experimental Social Psychology,2013,49(6):1027-1033.

[13]Weidman A C,Sowden W J,Berg M K,et al.Punish or Protect? How Close Relationships Shape Responses to Moral Violations[J].Personality & social psychology bulletin,2020,46(5):693-708.

[14]Soter L K,Berg M K,Gelman S A,et al.What we would(but shouldnt)do for those we love:Universalism versus partiality in responding to others moral transgressions[J].Cognition,2021(217):104886.

[15]Hofmann W,Brandt M J,Wisneski D C,et al.Moral Punishment in Everyday Life[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2018,44(12):1697-1711.

[16]歐曉莉.距離遠近和關系親疏對道德判斷的影響[D].桂林:廣西師范大學,2011.

[17]Schein C,Gray K.The Theory of Dyadic Morality:Reinventing Moral Judgment by Redefining Harm[J]. Personality and Social Psychology Review,2018,22(1):32-70.

[18]Hester N,Payne B K,Gray K.Promiscuous condemnation:People assume ambiguous actions are immoral

[J].Journal of experimental social psychology,2020(86):103910.

[19]Stanley M L,Henne P,Niemi L,et al.Making moral principles suit yourself[J].Psychonomic bulletin & review,2021,28(5):1735-1741.

[20]Uhlmann E L,Pizarro D A,Diermeier D.A Person-Centered Approach to Moral Judgment[J]. Perspectives on Psychological Science,2015,10(1):72-81.

[21]Helzer E G,Critcher C R.What Do We Evaluate When We Evaluate Moral Character[C].2016.

[22]Helzer E G,Furr R M,Hawkins A,et al.Agreement on the Perception of Moral Character[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2014,40(12):1698-1710.

[23]Johnson S G B,Ahn J.Principles of moral accounting:How our intuitive moral sense balances rights and wrongs[J].Cognition,2021(206):104467.

[24]吳文.人際關系差序性對中學生道德判斷的影響研究[D].長沙:湖南師范大學,2015.

[25]顏志雄,鄒霞,燕良軾,等.道德兩難判斷中親屬關系的認知研究:來自ERPs的證據[J].心理科 學,2015,38(1):54-61.

[26]封周奇.人際關系對道德決策影響的發展研究[D].天津:天津師范大學,2015.

[27]詹澤.人際關系中的道德判斷:親密感的影響[D].北京:北京林業大學,2019.

[28]Bauman C W,McGraw A P,Bartels D M,et al.Revisiting External Validity:Concerns About Trolley Problems and Other Sacrificial Dilemmas in Moral Psychology[J].Social & Personality Psychology

Compass,2014,8(9):536-554.

[29]Bostyn D H,Sevenhant S,Roets A.Of Mice,Men,and Trolleys:Hypothetical Judgment Versus Real-Life Behavior in Trolley-Style Moral Dilemmas[J].Psychological Science,2018,29(7):1084-1093.

[30]Aron A,Aron E N,Smollan D.Inclusion of Other in the Self Scale and the structure of interpersonal closeness

[Z].US:American Psychological Association,1992:63,596-612.

[31]蕭琳.相對剝奪感對道德判斷的影響及其心理機制[D].桂林:廣西師范大學,2021.

[32]Preacher K J,Hayes A F.SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models

[J].Behavior Research Methods,Instruments,& Computers,2004,36(4):717-731.

[33]Schein C,Gray K.The Theory of Dyadic Morality:Reinventing Moral Judgment by Redefining Harm[J]. Personality and Social Psychology Review,2018,22(1):32-70.

[34]Park B,Young L.An association between biased impression updating and relationship facilitation:A behavioral and fMRI investigation[J].Journal of Experimental Social Psychology,2020(87):103916.

[35]Berg M K,Kitayama S,Kross E.How relationships bias moral reasoning:Neural and self-report evidence

[J].Journal of experimental social psychology,2021(95):104156.

The Effect of Close and Distant Relationships on Moral Judgment: The Mediating Role of Hurt Perception and Moral Character

Song Yu

Department of Education, Guangxi Normal University, Guilin

Abstract: This paper explores the influence of close and distant relationships on moral judgment and the mediating role of hurt perception and moral character by initiating interpersonal relationships with different degrees of close and distant relationships, and using explicit violation and ambiguous moral situations. The results show that: (1) Close and distant relationships affect moral judgment. In ambiguous moral situations, people are more critical to alienating others than to intimate others, but this effect does not appear in explicit moral violation situations; (2) Close and distant relationships affect peoples evaluation of moral character. People think that intimacy has a better character than alienation; (3) Hurt perception and moral character play mediating roles in the influence of Close and distant relationships on moral judgment.

Key words: Close and distant relationships; Moral character; Hurt perception; Moral judgment