某體育看臺罩棚網架改建膜結構設計

王少華 (安徽建筑大學設計研究總院有限公司,安徽合肥230022)

1 工程概況

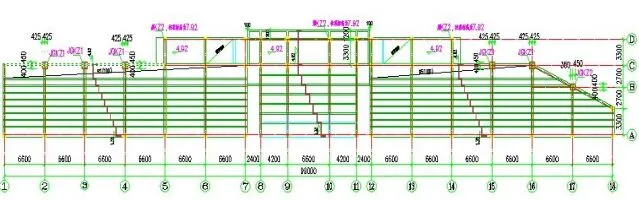

安徽建筑大學南校區體育看臺位于合肥市經開區安徽建筑大學南校區校園內,該項目2006年設計,2010年竣工投入使用。原設計底座為鋼筋混凝土框架結構,項目橫向長99.5m,縱向長12.5m,中間主席臺和兩側的體育看臺通過抗震縫分為三個獨立的結構單元(圖1),僅中間主席臺上空有網架結構作為屋蓋遮陽擋雨,建成十多年來,結構在露天環境風雨雪霜的侵蝕下網架桿件老化,不能適應新時期下高校舉辦大型活動的需要,于2020年對該看臺進行維修改造,拆除中間主席臺上空原有網架(圖2),在三個單體看臺上空全部增設膜結構罩棚,本工程于2020年9月竣工已投入使用(圖3),使用情況良好。本文主要闡述膜結構罩棚與既有鋼筋混凝土看臺基座之間的連接和隨之引起的改造加固的結構設計內容。

圖1 體育看臺結構平面圖圖

圖2 拆除主席臺上空原網架后看臺實景圖

圖3 改造完成后的體育看臺實景圖

既有結構看臺為單層鋼筋混凝土框架結構,僅中間局部看臺面有伸出屋面的樓梯間頂和構架柱作為原設計的網架支點。基礎形式為天然地基柱下獨立基礎,基礎埋深1.8m,原設計框架柱截面尺寸為400X400,基礎及主體結構梁板柱混凝土強度等級均為C25。根據《混凝土結構加固技術規范》(GB50367-2013)[1]第1.0.3條規定,本工程對既有看臺混凝土結構進行了檢測鑒定,抽檢的10個框架柱混凝土芯樣試件抗壓強度值在 18.6MPa~28.1MPa,上部承重結構安全性等級評定為Bu級,本工程結構整體性安全性等級評定為Au級[2]。

2 罩棚結構體系

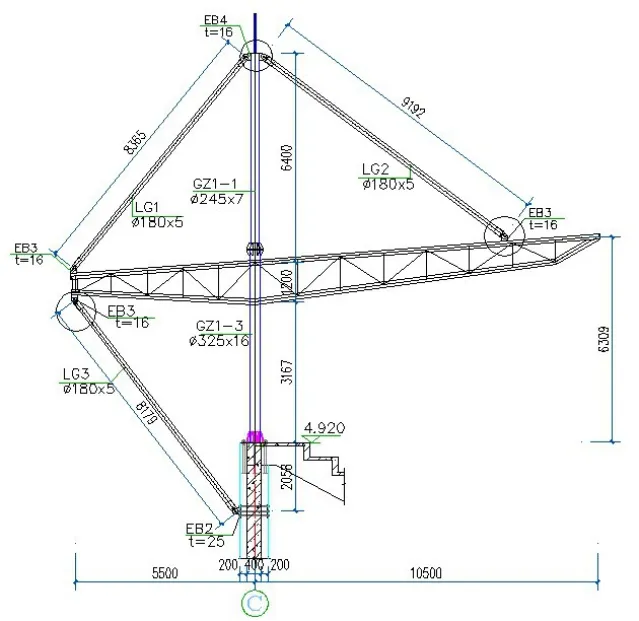

看臺②~?軸上空增設膜結構罩棚平面投影呈矩形,立面呈弧形,造型優美,具有良好的視覺效果。水平投影外輪廓長85.8m,最大懸挑長度約10.5m,建成后的整體實景圖見圖3。本看臺上空罩棚采用立體桁架鋼結構體系,由懸挑主桁架、縱向次桁架及穩定支撐組成。②~④軸及?~?軸鋼柱落在原看臺面4.92標高混凝土柱頂,單柱兩側懸挑(圖4);⑤~?軸鋼柱落在原看臺出屋面樓梯間頂8.75標高混凝土柱頂,雙柱兩側懸挑(圖5)。整個上空鋼結構連為一個整體,通過鋼柱高度調節弧形罩棚頂的桁架標高。

圖4 典型單柱兩側懸挑立體桁架立面示意圖

圖5 典型雙柱兩側懸挑立體桁架立面示意圖

懸挑桁架的上下弦桿和腹桿均采用圓鋼管,圓鋼管管材采用熱軋無縫管或冷成型直縫管。無縫管采用20#鋼。主鋼構件、封口板及鋼索耳板應符合《碳素結構鋼》(GB/T 700-2006)規 定 的Q235B要求。上下弦桿主要截面均為Φ168X5;腹桿主要截面為Φ76X4。盡量采用工廠焊接,并優先采用自動焊接和半自動焊接。桁架的弦桿,鋼管之間對接焊縫的質量等級為一級;其他對接焊縫質量等級為二級。與支座相連的拉桿截面為Φ180X5。銷軸采用Q345B鋼材,拉索為公稱抗拉強度為1670MPa的鋼芯鋼絲繩。

3 計算參數和荷載取值

本工程建筑結構的安全等級為二級,主體結構的設計使用年限為自原結構竣工驗收算起50年,抗震設防類別為標準設防類,抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.10g,設計地震分組為第一組,場地類別為II類。基本風壓按0.40kN/m2計算,基本雪壓按0.7kN/m2計算(均按100年重現期取值),屋面活荷載:0.30kN/m2,膜恒荷載:0.10kN/m2,膜面預應力:經向2.0kN/m,緯向2.0kN/m。

上部鋼結構罩棚采用上海同磊土木工程技術有限公司編制的3d3s(V14版本)進行分析計算,下部混凝土結構看臺采用中國建筑科學研究院PKPM系列軟件(軟件V4.3.0版)混凝土結構鑒定加固模塊計算分析,采用MIDAS軟件對結構進行整體建模復核,鋼結構桿件的應力比,桁架的撓度及加固柱的承載力和抗震各項指標均符合現行國家相關規范要求。

4 柱腳預埋及化學錨栓節點設計

本工程為既有看臺上改建膜結構,上部膜結構和下部混凝土結構存在大量錨固連接,鋼柱腳與下部混凝土柱頂的連接及膜結構背面斜拉桿與下部混凝土柱側的連接質量是保證結構安全性能的關鍵因素。預埋件、植筋和化學錨栓是土木工程中常用的三種錨固技術,預埋件由錨板與鋼筋焊接組成,現場定位后再進行澆筑,使其埋置于混凝土中,待齡期結束后將外露錨板與鋼結構焊接[3]。化學錨栓是通過特制的化學粘接劑,將螺桿膠結于固定的混凝土基材鉆孔中,以實現對固定件錨固的復合件,承載性能取決于螺桿和錨固膠的共同作用,其施工質量受工人的施工工藝、施工過程的環境溫濕度、基材的物理化學性質等因素影響,需要進行抗拔承載力試驗對其的質量做有效驗證。植筋是以專用的有機或無機膠粘劑將帶肋鋼筋或全螺紋螺桿種植于混凝土基材中的一種后錨固連接方法,僅考慮承受軸向力。預埋件抗剪性能優于植筋穿孔塞焊,錨筋不僅受剪力,還承受拉力并存在一定的拉伸變形,錨筋處于彎拉剪復合受力狀態。

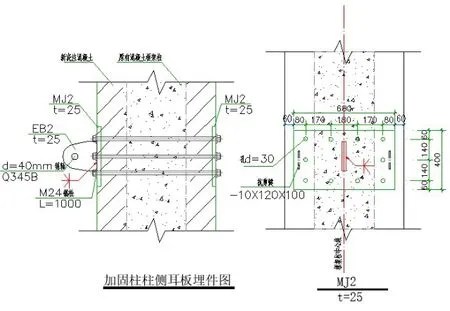

經計算分析,柱頂最不利反力位于④軸B交軸柱頂,Nx=232kN,Ny=254kN,Nz=255kN,Mx=-81kN·m,My=-232kN·m,Mz=—81kN·m,如果采用后置式化學錨栓,原設計400X400的柱截面不能滿足化學錨栓間距的要求,且混凝土強度等級較低,根據《混凝土結構后錨固技術規程》(JGJ145-2013)[4]第3.1.2條:“凍融受損混凝土、腐蝕受損混凝土,嚴重裂損混凝土、不密實混凝土等不得作為錨固基材。”故原設計框架柱需要加固才能給上部膜結構提供安全可靠的基座。比較外包型鋼加固和增大截面法加固,外包型鋼加固焊縫對風荷載比較敏感,且截面較小不能滿足膜結構鋼柱腳底板的截面要求,經綜合考慮,對承受鋼管柱兩側懸挑罩棚的一層框架柱自基礎至看臺頂標高采用增大截面法進行加固(圖6),框架柱每側加大200mm,新增現澆混凝土部分均采用無收縮C30混凝土。通過對原柱混凝土表面鑿毛、涂刷界面劑、種植短鋼筋作為剪力鍵等措施以加強新舊混凝土共同工作。

圖6 增大截面法加固柱示意圖

根據上述三種錨固技術的特點及本工程的實際情況,本工程新建鋼結構與既有混凝土結構之間采用預埋件為主,植筋及化學錨栓為輔的連接方案。在處于高溫高濕動荷載干濕交替的露天環境下的植筋及化學錨作為混凝土結構的后錨固技術,需要進行適應性試驗,使用預埋件連接質量更能得到保證。增大截面法加固柱既提高了框架柱的豎向承載力和抗震性能,又能給罩棚鋼管柱腳鋼板預埋錨筋創造條件。

影響預埋件強度的因素,除錨筋和混凝土的強度外,還有錨筋的直徑、錨固長度、錨筋邊距以及錨筋排數等。本工程柱頂采用厚36mm的錨板與罩棚鋼柱焊接,錨板采用7M36錨筋預埋進增大截面的新澆筑混凝土中,框架折梁位置兩側采用2M24彎錨避開原有框架梁預埋進加大的柱截面內,錨筋的材質采用Q235,錨固長度取40d(d為錨筋直徑),原400X400的混凝土柱中采用4M30后置式化學錨栓,鉆孔直徑和深度為35x280(圖7),錨筋的間距滿足既不大于300mm又不應小于6d要求,從而保證錨固的效果,提高關鍵節點連接的可靠度。

圖7 單柱兩側懸挑鋼柱柱腳連接示意圖

二次受力加固柱的受力特點:部分荷載先由原柱承擔,隨著荷載的增加,二次加固柱緊接著共同承受后施加的荷載[5]。本工程在施工時由安徽建筑大學土木學院在澆筑混凝土之前在圍箍內的新老框架柱縱筋內預埋應變片檢測應力超前或滯后情況,由于原混凝土柱早先已經完成一次受力,而膜結構本身質量較輕,二次受力較小,結果表明,新舊混凝土之間未發生明顯的相對滑移,能較好地形成整體協同受力。

5 柱側銷軸連接節點設計

對有抗震要求的重要預埋件,不宜采用以錨固鋼筋承力的形式,而宜采用錨筋穿透截面后,固定在背面錨板上的夾板式雙面錨固形式[6]。本工程柱側采用10M24錨栓穿透增大截面加固的框架柱,兩側采用25厚錨板雙面錨固。

懸挑桁架后側斜拉桿和看臺框架柱采用銷軸連接[7],銷軸直徑為40mm,節點構造見圖8。

圖8 單柱兩側懸挑混凝土柱側面連接示意圖

銷軸節點受斜拉桿的最大豎向分力為84kN,水平分力為105kN。按照《鋼結構設計標準》(GB50017-2017)[8]中第11.6.3及11.6.4條公式進行計算,結果分別為:耳板孔的凈截面抗拉強度為45.2MPa;耳板端部截面抗拉強度為64.4MPa;耳板抗剪強度為31.3MPa;銷軸的承壓強度為104MPa;銷軸抗剪強度為41.4MPa;銷軸的抗彎強度為97MPa。計算結果顯示,銷軸和耳板均能滿足材料強度及規范的要求。

6 結論

①既有建筑改造加固,要根據具體情況,分析比較不同的加固方案,優選經濟合理、施工方便且質量可靠的改造加固方案。

②預埋件、植筋和化學錨栓三種錨固技術有不同的錨固受力機理,適合不同的條件,應選擇符合實際受力情況的錨固連接方案。

③改造加固后的建筑,必要時應由有專業資質的檢測單位做好改造加固的變形監測工作,后期使用過程中應做好定期觀測、定期維護,確保設計使用年限內的結構安全。