某新建總部大樓基坑工程偏壓支護設計分析

戴志成 (蘇州高新區(虎丘區)建設工程設計施工圖審查中心,江蘇 蘇州 215000)

0 引言

伴隨著我國城市化進程的飛速發展,地下空間開發力度不斷加大,基坑開挖深度日益加深,周邊環境情況也越來越復雜[1],如某新建總部大樓基坑即位于東高西低的山坡腳下并且高差很大。地形起伏較大引起的不平衡土壓力對基坑支護結構體系的影響,是本基坑支護設計計算面臨的一道重大難題。論文通過采用彈性支點法進行單元計算、利用有限元進行偏壓建模計算,較為準確地獲得了支護結構的受力性狀,并對工程進行了方案設計。通過與監測數據的對比分析,證明計算方法基本可行,為后續同類型基坑支護設計工程提供了有益參考[2]。

1 工程簡介

1.1 工程概況

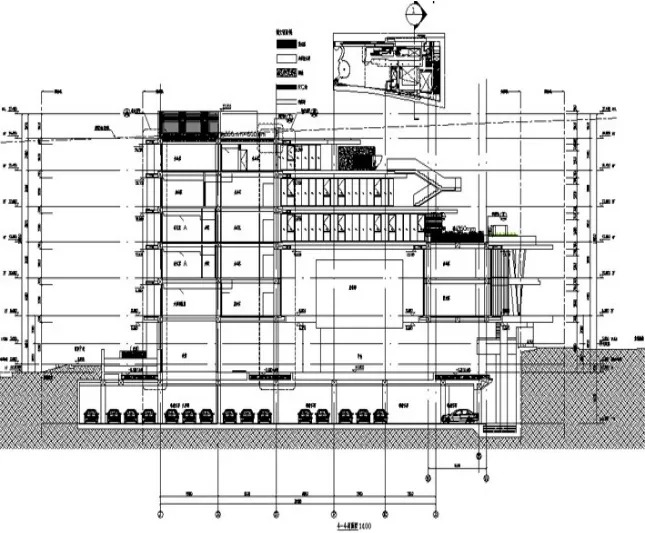

擬建總部大樓為地上1-7層地下1層辦公建筑,按照“洄歸”設計理念結構層層退臺,建筑剖面如下圖1所示。項目±0.00為85國家高程5.40m,首層層高6.05m,地下室頂板標高-0.80m,東南角純地庫位置頂板為-1.80m。由于地勢變化,基坑西側開挖深度6.6m,東側基坑開挖深度11.15m,基坑總平面圖見圖2。

圖1 建筑剖面

圖2 基坑總平面圖

1.2 工程地質概況

根據本項目巖土工程勘察報告,本工程地層分布由上而下依次如下。

①填土:層厚0.50~3.70m,層底標高3.39~8.22m。

②粉質黏土:層厚3.00~6.00m,層底標高-0.21~3.31m。全場地分布。

③粉質黏土:層厚3.30~5.50m,層底標高-4.49~-1.25m。

④粉質黏土:層厚1.70~14.50m,層底標高-18.51~-3.85m。

⑤粉質黏土夾碎石:層厚1.00~16.90m,層底標高-24.66~-5.39m。

⑥強風化砂巖:揭穿處層厚4.80~20.30,層底標高-33.66~-17.69m。

⑦中風化砂巖:單軸飽和抗壓強度標準值為21.49MPa,巖體基本質量等級為Ⅳ級,巖芯采取率在60~80%,RQD=30~50。本層未揭穿,全場地分布。

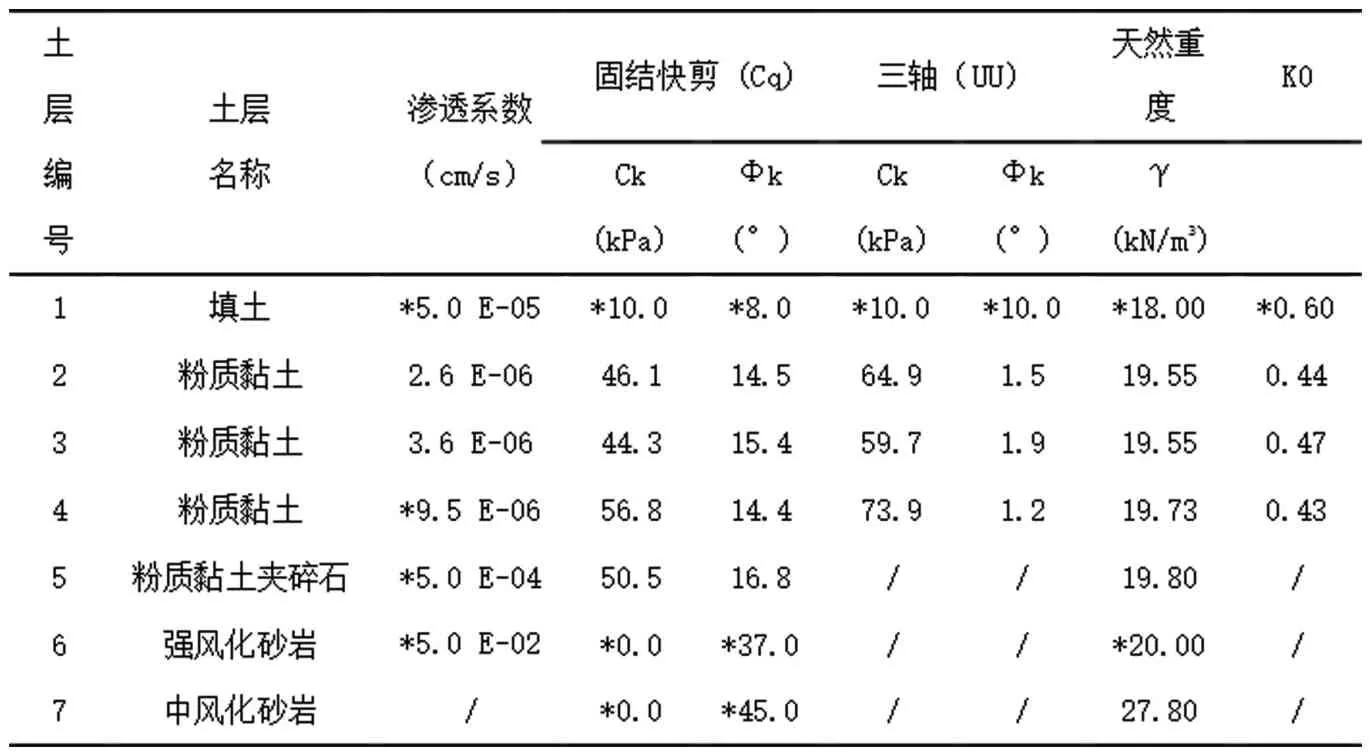

本基坑側壁土層為第1,2,3層。基坑土層特性可見表1。

基坑土層特性表 表1

1.3 水文地質條件

對本工程基坑開挖有影響的地下水主要有兩種類型,即潛水和承壓水[3]。

①潛水:潛水含于第(1)層填土,主要由大氣降水補給,以蒸發、向近河滲透等方式排泄,水位隨晴雨天氣變化。本場地地下水的穩定水位深度為0.50~1.40m,豐水期與枯水期地下水穩定水位變化幅度在0.50~1.00m;

②微承壓水:承壓水埋藏于第(5)層粉質黏土夾碎石及(6)強風化砂巖中。該層水具弱承壓性。根據水文地質勘察報告,該層水位標高為6.93~7.20m(85國家高程基準)。

2 基坑圍護設計方案

2.1 基坑特點

本基坑地下僅1層,開挖面積約5000m2。由于結構形式復雜,因此底板及頂板標高種類繁多。底板周邊有地梁和承臺并且下落深度較大,設計計算需按不利的承臺深度考慮。

基坑西側基坑開挖深度6.6m左右,而東側則為11m左右,基坑東西兩側相對高差超過4m,土壓力不平衡現象明顯。如何考慮土體偏壓問題、確保基坑工程的安全,對支護設計計算提出較高挑戰。

2.2 基坑設計方案選型

一般來說,基坑工程支護設計選型一般綜合下列因素考慮確定:

①結合基坑平面形狀及尺寸選擇合適的支撐布置形式及手段;

②結合基坑的設計等級及開挖深度選擇合適重要性系數;

③結合基坑工程地質及水文地質條件選擇合適的支護體系;

④結合基坑環境對變形的要求選擇合理的變形控制標準;

⑤結合主體地下結構和基礎類型選擇便于施工、節能環保的支護材料。

本工程周圍環境較為復雜,場地東西為市政道路且臨近基坑有市政管線,項目不具備放坡條件需直立開挖。考慮到排樁結構具有較強的變形控制能力,同時結合本地關于錨索使用政策的限制[4,5],故初步選用灌注樁/地下連續墻結合內支撐的支護形式。

在進一步的支護結構選型上,考慮到地下連續墻工程造價較高,且本基坑土質較好,選擇灌注樁做支護結構更加經濟可行。根據地層特性,本次灌注樁采用旋挖成孔。

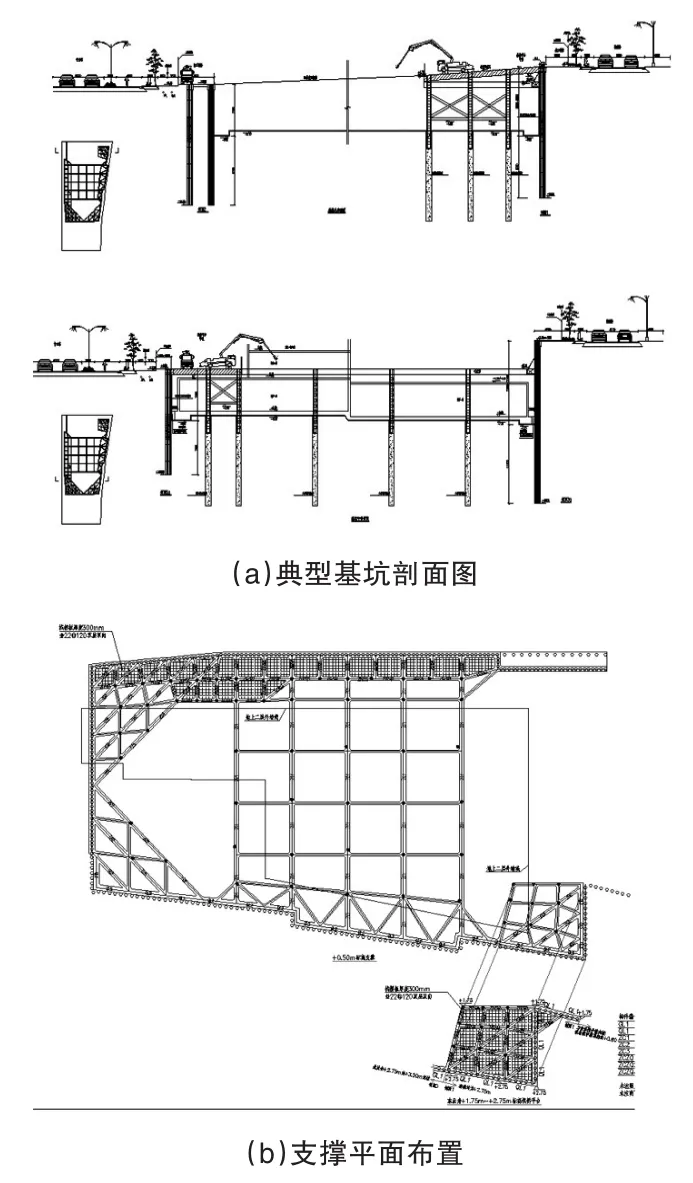

對于內支撐的選型,考慮到本基坑為偏壓荷載,鋼支撐受力分析復雜并且對施工要求較高,一旦破壞則后果不堪設想。又由于混凝土內支撐抗壓強度較大并且節點可靠整體性好,更有利于協調基坑的不均勻土壓,因此選擇了混凝土支撐體系。支護樁采用φ900@1200鉆孔灌注樁,設置一道支撐,支撐設置在標高-0.9m處,截面1000*800mm。設計考慮采用角撐+對撐的支撐方式,以進一步發揮混凝土的抗壓強度,形成較為開闊的土方開挖空間,并節省材料[6]。支撐平面圖見圖3。

圖3 基坑圍護設計方案

3 設計計算和有限元分析

3.1 支護結構設計計算

支護結構的設計需依據基坑工程地質及水文地質條件,結合基坑周邊不同環境進行分段處理設計,以實現經濟合理科學的設計目標。本基坑總體側壁安全等級按二級考慮,重要性系數為1.0;東側深度較大接近11m,側壁安全等級一級考慮,重要性系數為1.1。根據建筑基坑支護技術規程,采用彈性支點法分別對基坑東北角、西北角、東西南北側進行單元計算,以朗肯理論模型分析計算主動土壓力。

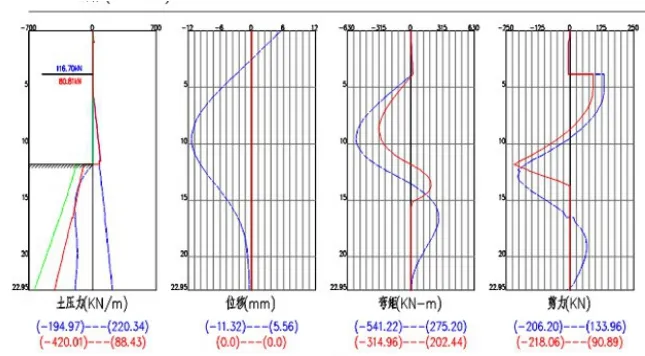

經反復計算調整,支護結構的計算設計結果均滿足整體穩定性、坑底抗隆起及抗滲流等多項規范指標要求,得到了不同支護剖面的位移及內力包絡圖。典型剖面東側剖面3a圍護結構位移、內力包絡圖如圖4所示。通過對比分析,可見東西兩側計算結果差異不大,樁身變形及彎矩分布形態較為接近,東側計算所得支護樁身最大彎矩大于西側。其中,支護樁身最大位移約11mm,滿足一級基坑變形控制要求。

圖4 3a剖面基坑圍護設計方案

3.2 有限元數值模擬

為進一步研究偏壓基坑受力性狀,采用有限元數值模擬方法,模擬計算基坑在東西兩側高差導致的土壓力不平衡條件下支護體系的整體位移、內力分布及支撐軸力情況。

3.2.1 計算模型

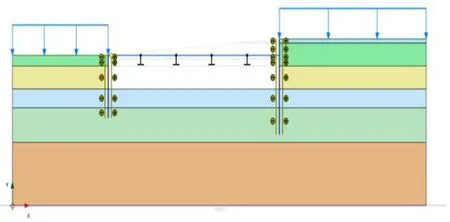

本基坑平面較為規則,形狀近似長方形,因此可基于平面應變假定采用二維平面模型進行簡化分析。設計計算參數根據地勘報告選取,混凝土材料按線彈性本構模型;土體計算采用HSS小應變硬化模型。本模型已經過實踐證明其對于基坑開挖卸載工況具有較好模擬精度;計算工況完全按照實際開挖工序進行模擬,二維模型如圖5所示。

圖5 基坑模型圖

圖6 水平位移云圖、變形趨勢圖

3.2.2 計算工況

根據施工總體安排,本次模擬計算工況包括如下幾步:首先進行初始地應力平衡,然后工況一開挖至-0.9m;工況二激活混凝土支撐單元模擬施工樁頂冠梁及支撐;工況三開挖至-8.1m處,挖至基坑底部。

4 計算與實測數據對比分析

本基坑工程自2020年10月開始施工支護樁,至2021年8月地下室完成施工并回填,共歷時10個月。在基坑工程施工過程中,委托第三方專業單位進行了全工況信息化監測,監測結果包括支護結構的項變形和受力情況,部分主要監測成果與計算分析進行對比分析如下。

4.1 支護樁樁身水平位移

本基坑東側剖面采用直徑900@1200鉆孔樁+一道混凝土支撐,采用彈性支點法和二維平面有限元計算結果均表明,支護樁樁身彎矩及位移最大值均出現在支護樁中部接近坑底位置。對比樁身測斜曲線,可見樁身變形基本發生在8m左右深度處,計算與實測數據對比如圖8所示。

圖7 東側支護樁工況一、二位移圖

圖8 計算結果與實測數據對比

此外,由監測結果和計算結果可知,樁身位移實測值最大,單元計算值最小;同時由于坑底土質較好,為硬塑粉質粘土,因此單元計算與數值模擬結果均表明開挖到底后變形穩定,支護樁位移不再增加。

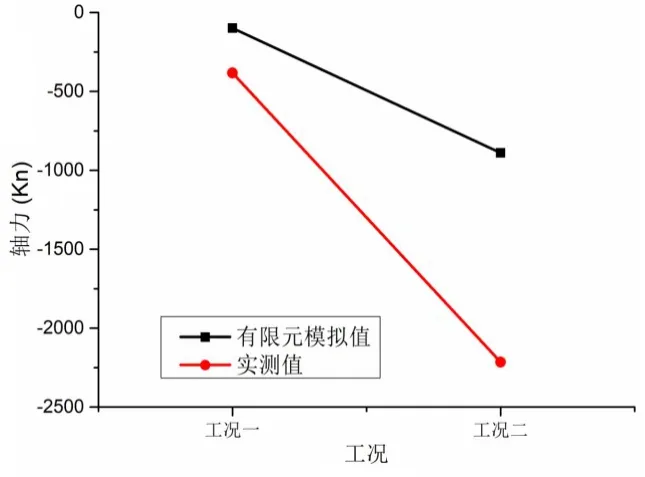

4.2 支撐軸力對比分析

二維整體有限元計算與實測數據對比分析結果(圖9)所示,軸力變化較為穩定,軸力最大值發生在基坑開挖至基底部分。

圖9 支撐軸力變化圖

5 結論

本基坑深6.85m~11.15m,周邊環境復雜,東西兩側地形高差較大,具有顯著偏壓受荷特點。本文介紹了本次工程的基坑支護方案對比選型、彈性支點法設計計算及平面有限元模擬情況,通過對理論計算與現場實測對比分析,得出以下幾點結論:

①基于某公司新建總部大樓基坑工程的工程地質與水文地質條件,采用彈性支點法和有限元仿真模擬,得到了在基坑工程不同開挖工況下支護結構的位移及內力性狀,并進行了分析;

②在考慮不平衡土壓力的情況下采用鉆孔灌注樁和混凝土支撐的支護方案,計算結果顯示會產生向土壓力較小一側的整體偏移,但偏移結果不明顯。表明此設計方案思路可行,可有效控制基坑變形,可以為后期同類型基坑支護方案提供參考,具有一定的參考意義;

③采用彈性支點法及二維平面有限元分析的支護樁身位移、支撐軸力數據均小于現場監測數據,表明由于在參數不確定性、本構模型理想化及實際施工工況復雜多變的影響下,理論計算尚無法完全翔實模擬基坑施工過程中的內力及位移性狀,但是其計算結果所得到的變形及內力規律與實測較為相符,基坑工程施工仍需高度重視信息化監測工作。