社會學習理論視角下青少年心理健康的小組工作實踐探索

梁志揚 樊揚林 郝佳潔

關鍵詞:社會學習理論;青少年心理健康;小組工作

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出“人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高”“全面推進健康中國建設”的任務,而青少年心理健康恰是健康中國建設的重要組成部分。青少年時期正是人生發展的黃金時期,也是個體意識行為塑造和社會化的關鍵時刻。此時期個體心理發育明顯滯后于生理發育,這造成青少年心理狀態較為脆弱和敏感,存在著自我認同和角色混亂的社會心理危機。有研究表明,青少年在中學時期心理健康總均分陽性檢出率為45.5%,大多數中學生存在輕度心理健康問題和人際交往障礙。面對頻繁、劇烈的外界沖擊,青少年迫切需要教育引導和心理支撐。本文基于筆者在甘肅秦安縣Y校的一年支教工作經歷。因筆者與當地青少年有直接接觸,對其心理健康狀況較為了解,故嘗試從社會學習理論視角出發,通過小組工作的實踐介入來化解青少年的心理健康問題。

一、社會學習理論概述

作為社會學習理論的奠基者,美國著名心理學家阿爾伯特·班杜拉在前人研究的基礎上打破了傳統行為主義理論的框架,聯合認知和行為的觀點形成特色的社會學習理論,來探討個人認知、行為與環境因素三者及其交互作用對個體行為的影響。《社會學習理論》一書對該理論進行了全面的闡釋,其核心觀點可以概括為四方面內容:觀察學習理論、交互決定理論、自我調節理論和自我效能理論。

觀察學習(也稱模仿學習),是班杜拉社會學習理論的核心概念。在他看來,所有的學習現象都可以從觀察別人行為及結果,在替代的基礎上所發生的直接經驗那里而來。借助觀察學習和示范作用簡化學習獲得過程,對于生存和發展都非常重要。在社會學習過程中,應從人和環境因素連續不斷的交互作用來解釋心理機能,即認為個體受內部認知力量的驅使和環境刺激的支配,人的行為是認知和環境等因素相互作用的結果。此外,該理論另一個顯著特征就是把自我調節放到突出位置,強調人的主觀能動性,認為只要提供好環境誘因、認知支柱以及提示自己行動的結果,個體就可以調節控制自己的行為。而這些不斷受到自我生成和外界信息影響的個體,通過自身判斷,產生出一種能否完成的主體感受與把握,這種感受直接影響其行為中動力心理過程的功能發揮。

在青春期這一人生成長發展的關鍵時期,對青少年接觸到的負面外部環境(現實生活、虛擬網絡的人和事)和自我形成的對事物、事件的不當認識,如果不加以教育引導,不僅會使青少年產生不良行為,對其心理健康產生不利影響,更會歪曲個體的世界觀、人生觀和價值觀。而社會學習理論中的觀察學習、交互決定、自我調節、自我效能等理論對化解這一群體在成長發育過程中遇到的問題具有借鑒意義。

二、青少年心理問題表現及成因

甘肅省秦安縣原屬于六盤山貧困縣之一,曾是全國扶貧開發工作重點縣,2021年,經甘肅省人民政府批準順利脫貧摘帽。雖然該縣絕對貧困問題已被消除,但依舊存在著相對貧困人數多、貧富差距大、返貧風險高等問題。受限于經濟條件、文化背景和生活環境的影響,當地青少年心理健康面臨著來自校園環境、家庭環境和朋輩群體的沖擊。

(一)校園:“唯成績論”思想下的教育導向失衡

當地比較盛行“唯分數”“唯成績論”的評價標準,并輔助傳統意義上的“棍棒教育”對學生加以威懾矯正。當地人認為打罵所帶來的疼痛感對于懲罰犯錯的青少年和懲戒其他青少年具有良好效果,同時,也不排除這種行為是教師被惹怒后的一種情緒發泄。但是,這種早已被淘汰、禁止的教學方式在教師、家長甚至青少年看來都很正常。另外,雖然Y校憑借地理位置、教學師資、中考成績等條件在當地享有美譽,但在筆者所在大學對點幫扶之下才建立起全縣首個“留守兒童心理健康教育基地”,配備全校唯一一名具有心理咨詢證書的兼職心理教師(這名教師專職任教體育),并未設置專門的心理健康教育課程。

在這種文化背景和校園環境下,一方面,單一的評價標準容易降低青少年的個人價值感、打擊其自信心。成績遜色的青少年常缺乏足夠的關注和肯定,從而陷入低自我效能感,走向學業焦慮、抗拒甚至抑郁的方向。低自我效能感又反過來影響青少年學業。在缺乏專業心理健康服務介入的情況下,青少年很容易陷入學業惡性循環、產生厭學情緒。若經常受到來自學校、家庭或朋輩群體多方否定,學業低自我效能的學生容易發展為對自我價值的質疑,進而心理健康失衡。另一方面,在棍棒教育的直接強化下,青少年對教師和學習產生畏懼、反抗等心理,逐漸形成“不敢、不愿、不想表達”的行為模式。這可能源于對他人調皮后果的觀察,也可能是通過模仿他人的行為模式并替代強化習得的。當地這種唯成績論和棍棒教育已經被認為是“正常的”“傳統的”,逐漸內化在青少年的認知觀念中,正規有效的心理健康教育反而可能被以為是不必要或反常的。

(二)家庭:家庭角色和功能缺失錯位

整體上,當地縣域經濟不夠發達,缺乏工業產業基礎,家庭收入多是以務農務工為主,這就導致了Y校很多家長是在外務工或居家務農。受制于家庭經濟狀況和知識水平,家長難以為青少年提供充足又全面的輔導和關懷。多數青少年生活基本是按時到校上課教師管理、放學假期家長基本散養的狀態。有些家長連基礎的學業督促都沒時間或沒能力干預,更不用提青少年的心理狀況。加之Y校寄宿學生比例達到50%以上,學生平時本就缺乏和家里溝通,也沒有和家長訴說自身心理壓力和情況的意識。家長作為青少年的監護人,雙方交流程度有限,容易對青少年發展狀況了解不全,進而使其滋生錯誤觀念,產生不良行為。

家庭是青少年成長和社會化的第一場所,對個人成長有著最直接、最重要的影響。青春期的個體正處于生理心理變化的關鍵時期,而弱化的家庭職能、松散的家庭結構難以提供正確教導和情感關懷。青少年的認知問題和心里想法得不到家庭的有效關注,在缺乏家庭支持環境下容易滋生不安全感。在家庭角色和功能缺失錯位的環境下,青少年的重要他人支持不足。在有限的客觀條件下,青少年難以做出向他人傾訴、主動進行溝通的行為,主體性作用未得到發揮,家長也缺乏關注青少年心理健康的意識。因此,這些認知因素和環境因素交互作用,形成青少年不良心理和行為的系統機制;同時,青少年自我調節能力難以得到有效激發,也會對其心理健康產生不利影響。

(三)朋輩:榜樣選擇可及性和恰當性不足

在校時教師著重強調成績分數、在家時父母難以提供價值引導,這導致青少年普遍缺乏除考試外的人生價值規劃和奮斗目標。筆者在支教期間通過與青少年交流發現,部分青少年放學及假期在家休閑時間基本是被“抖音視頻+王者榮耀”占用。對這些青少年來說,只有及時觀看網絡上熱度較高的視頻、提高游戲段位,與同齡人交流時才能有共同話題,而能侃侃而談者會被投以羨慕的眼光。另外,部分青少年對未來規劃僅限于外出務工,并把求學作為一種長時間投入、經濟收益少的行為排除在外。加上一些學習成績處于中下游的青少年看到本該在求學階段的同齡人務工回來更好的穿著打扮和休閑娛樂的狀態,覺得他們的現狀和自己的求學經歷形成了對比,更容易堅定外出務工的信念。

社會學習理論強調榜樣的力量。在青少年生活環境中,他們最可及、交往最密切的是身邊的朋輩群體。一方面,Y校的整體環境較為閉塞,缺乏多元性,這使得青少年缺少對外界的了解。因此,朋輩群體對于其個人認知與行為的影響更加顯著。在朋輩群體中盛行的行為模式很容易受到大家的效仿和追捧,導致娛樂性、享受型活動不知不覺占據了青少年大多數假期時間。另一方面,在觀察到部分朋輩群體“經濟獨立”后,青少年會在短期經濟回報與長期求學發展之間做出抉擇,部分人容易跟隨朋輩外出務工,賺取勞動收入。在自我調節的過程中,個體本身的“三觀”發揮著決定性作用,只有當個體具有正確的自我評價能力時,才能做出正確的價值判斷,繼而進行正確的社會實踐。但Y校的青少年缺乏自我成長與發展的動機,更可能走上青少年“社會人”的道路。

三、小組工作模式探析

基于社會學習理論,個體接觸的行為、環境會對其自身的認知、行為模式等產生影響。尤其是在青少年時期,個體的心理發展還未成熟,觀察學習與替代強化的“身教”對介入青少年的心理健康教育有著不可替代的作用。

(一)同伴教育小組活動設計

筆者基于小組工作,利用情景模擬、角色扮演等體驗式學習方式,具備植入希望、發展社會性技巧等治療要素,從三元交互理論出發在小組中創設良好的環境、模擬糾紛場景、選樹“榜樣”,有助于青少年形成良好的認知行為模式,能夠減少其不良行為的滋生,有效維護青少年的心理健康。基于以上考慮,同伴教育小組確定以下三點介入目標:一是營造多元價值的支持性小組環境;二是引導組員建立客觀的自我認知,提高自我效能感;三是挖掘小組榜樣,改善人際交往模式。

同伴教育小組共7節,全部圍繞以上目標展開,具體內容見表1。活動由“回顧上次活動—游戲暖場—主題互動—收獲分享—工作者總結”五個環節組成。這七節活動的脈絡為“小組環境營造—自我認知建立—人際交往改善—總結與展望”。第1、2節聚焦小組環境的構建,培植個人成長和觀察學習的積極環境;旨在建立有別于傳統班級文化的小組系統,營造組員互相信任、互相支持的保護性氛圍,破解原班級中固有的小團體,奠定后續活動安全性的基調。第3、4節致力引導組員提高自我認同感,修正錯誤的自我認知,建立客觀和積極的自我認知,發現自我價值,提高自我效能感,進行合理的自我調節。第5、6節關注組員人際交往行為的改善,通過多次主題情境模擬活動引導組員尋找積極的朋輩榜樣,使之認識自己的不當行為,并鼓勵其學習榜樣行為。第7節為總結與展望,引導組員回顧自己的生命過往,使之對自己的生命經歷有宏觀的認識,并對自己的未來做出設想、制定目標,讓組員有發展意愿和內生動力。

(二)社會學習理論下同伴教育小組模式分析

同伴教育小組是良好的社會學習場域,它從環境營造、個體認知培育和行為改善三個方面進行介入,契合三元交互理論。在小組中,互信互賴、多元價值肯定的環境激勵個體發揮主觀能動性,培育朋輩榜樣,為組員觀察學習提供良好的基礎;主題性活動具有針對性,以糾正、改善組員的錯誤認知和不良行為,提升組員的自我效能感和自我調節能力,激發組員解決現存問題的內驅力。

1、營造支持性小組環境。班杜拉認為,人同時是環境的產物和營造者。良好的小組環境是組員觀察學習和自我認知、行為調整的基礎。因此,同伴教育小組強調包容、非歧視與評判,這樣組員表達自我的可能性更高,組員的榜樣選擇性更多,有效解決了榜樣選擇可及性和恰當性不足的問題。小組環境有別于一般班級環境,更強調組員平等互助。小組活動可以強化來自朋輩的支持,一定程度上補充家庭角色的缺失和錯位,為組員展現個人特質、培育符合社會契約以及普遍社會價值觀下的認知和行為提供了良好的客觀條件。同時,小組環境亦有影響力,當小組發展成熟,組員形成的良好認知和行為模式與環境相互作用,小組氛圍可以向外界輻射,促使外界環境改變。

第1、2節活動以小組初建、小組營造為目的,合作性內容是基調。組員在第1節活動中以共識和共需制定社會契約。這個契約既是組員選擇互信互賴小組環境的起點,又是約束不良行為、建設保護性和支持性環境的重要工具。國王與天使環節打破固定小團體,拓展青少年個人的交往圈。第2節活動中,組員體會合作,學會信任,增強對小組的認同,鞏固互信小組環境。

2、建立積極的自我認知。自我效能感是個體在一定的經驗基礎上與環境相互作用后形成的自我判斷,自我調節則是個人的內在強化過程。無論是自我效能感或自我調節,都離不開自我認知。小組成員摒棄否定詞匯,相互進行支持和鼓勵的話語勸導,使個體可以在小組活動中獲取積極的實踐體驗,繼而提高自身對駕馭環境事件的信心。組員互相肯定,工作者給予鼓勵贊賞,這樣,組員能在關注和信任中獲得信念和力量,獲取快樂和成就感,然后自覺主動地投入到對榜樣行為的模仿和發展活動中。在客觀且正向的自我認知基礎上,個體可以較全面地自我觀察,理性地自我判斷,然后采取合理的自我調節行動。

第3、4節活動以建立和完善自我認知、提高自我認同度為目標,學習和鼓勵是基調。在“我與自己”中,組員建立自我形象,探索價值觀,并結合他人眼中的自己,深化對自我的認識,強化自我關注。在“我的‘好’”中,組員學會多元價值肯定觀,在檢視自身問題的同時發掘自身閃光點,接受他人認同,肯定自我價值,扭轉“唯成績論”和棍棒教育下的自我否定,繼而有抵御心理健康失衡風險和擺脫學業惡性循環的內動力。在合理的自我認知上,外界對個體的影響會減弱,個體更能針對自身需求和能力制定行動計劃,對未來進行規劃,走出父輩務農務工職業傳遞和“打工還是學習”的困境。

3、改善人際交往行為。觀察學習合適的榜樣對象有助于個體事半功倍地塑造認知與行為。同伴教育小組以觀察學習理論為指導,重視榜樣的作用,促進個體人際交往行為的改善。在人際交往能力提升、行為改善的基礎上,個體以有效溝通方式主動調整自己的人際交往圈,然后獲取來自校園、家庭和朋輩的支持;將消極的學業失敗和挫折轉化為積極的成長經驗;將盲目跟風轉變為謹慎考慮未來規劃。

第5、6節活動以改善組員人際交往模式為主要目標,促進個體學會積極傾聽和有效表達,提升抗逆力,培養同理心和批判思維。在“障礙賽”“猜猜誰來赴宴”等活動中,組員以角色模擬的形式認識自身行為,工作者引導組員尋找優秀榜樣,組員進行觀察學習。組員互相交流、互相影響,自主選擇優秀榜樣,模仿學習他人的態度、情緒、道德品質等,也可以成為他人的優秀榜樣。工作者以4F原則[Facts(事實)、Feelings(感受)、Findings(發現)、Future( 未來)1為指導,通過各種形式鼓勵和支持組員重復成功行為,引導組員回顧活動并分享感受,不斷強化組員觀察與習得的認知和行為,客觀上促進組員進行經驗保持與重現。無論是模仿朋輩榜樣還是成為同輩榜樣,都對個體有顯著的激勵作用,也增加了個體認知與行為改變的可能性。

四、結論與討論

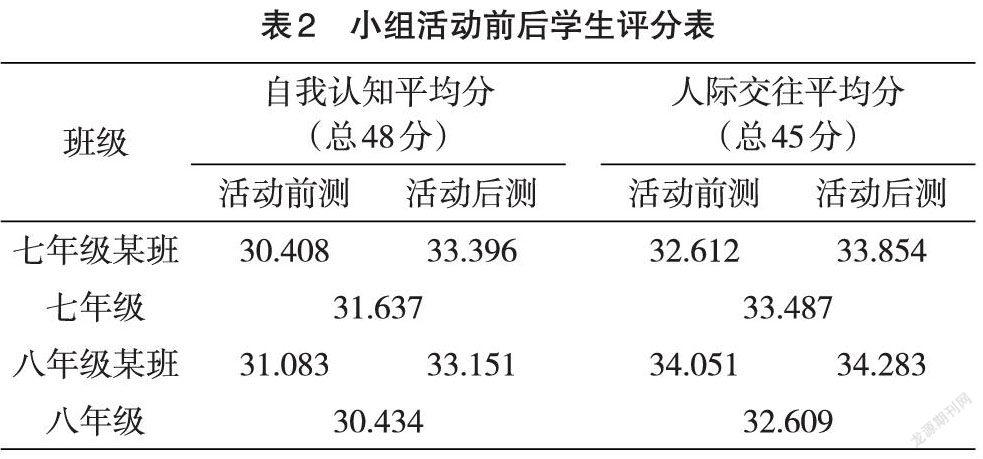

基于以上思考和設計,筆者在支教期間實地開展小組工作活動,選取七、八年級各一個班為試點,開展“青少年自我認知和人際交往能力提升”成長性小組工作,并著重關注在經歷小組工作后,該批學生在自我認知與人際交往上的差異,以下是小組工作前后的評估量表。

基于社會學習理論,小組活動從環境、個體認知和行為三方面創設出保護性的環境,培養、挖掘優秀的朋輩榜樣,提供觀察學習的良好場域,在主題分明、相互聯系的場景化活動中促進組員形成客觀且積極的自我認知,糾正青少年不良的行為模式,提升自我效能感和自我調節能力。活動前后學生評分變化、試點班與全年級數據差異表明,小組工作對于提升青少年自我認知和人際交往能力有顯著作用,能有效補位學校心理健康教育。同時,不少學生在活動心得中紛紛表示,這七次小組活動對其價值觀念、思維方式等方面產生很大影響,對自身日后的健康成長和全面發展有很大幫助,希望這種小組工作模式能夠持續并得到推廣。

隨著脫貧攻堅的全面決勝、鄉村振興戰略的全面推進,原貧困地區學校基礎設施等物質水平得到了顯著提升,但現有教育資源并沒有充分發揮出其應有的作用,在培養和促進人的全面發展中還存在不足,青少年求學的內生性動力仍需進一步調動,文化關懷和情感關懷仍需進一步連接。基于此,在經濟欠發展、社會文化觀念守舊以及教育關懷性不足的情況下,貧瘠度高、重復性強的生活環境就更難以醞釀出支持性客觀條件以保護青少年的心理健康。對于這些生活在剛脫貧摘帽縣域下的青少年而言,他們普遍面臨著來自校園互動不良機制、忽視型教養方式和跟風型朋輩榜樣效應的沖擊。而小組工作作為社會工作三大專業方法之一,在介入青少年心理健康上展現出了方法上的優越性和模式的普適性,其以促進個體的發展為導向,在青少年應對外界環境風險、避免心理失衡中發揮重要作用,有助于進一步改善教育質量、促進青少年全面健康發展,進而破解貧困代際傳遞的魔咒。

作者簡介:梁志揚(1984-),男,廣西合浦人,碩士,助理研究員,研究方向:教育領導與管理;樊揚林(1997-),男,江西九江人,碩士在讀,研究方向:反貧困社會工作;郝佳潔(2000-),女,山西晉中人,學士在讀,研究方向:青少年社會工作。

(責任編輯 張萌喆)