社交媒體使用強度對中職生學業成績的影響:錯失焦慮的中介作用

梁志瑛,張 平

(貴州師范大學 材料與建筑工程學院,貴州 貴陽 550025)

一、問題提出

社交媒體是指允許用戶創建、分享和交流信息的在線平臺,搭載的內容包括文本、圖像、音頻和視頻[1]。近年來隨著信息化時代的到來,社交媒體對人們尤其是青少年的吸引力越來越大,社交媒體的過度使用使得青少年學生中出現了網絡成癮現象[2]。據CNNIC 發布的第47 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示:20 歲以下網民數量占比高達17.1%,高于其他年齡群體[3]。社交媒體在給青少年帶來便捷的同時也給他們的學習帶來了巨大危害[4]。

社交媒體使用強度一般用個體使用社交媒體的時間和頻率來表示,同時社交媒體使用強度與社交媒體成癮密切相關,甚至有的學者將社交媒體使用強度等同于社交媒體成癮[5]。社交媒體成癮會導致青少年產生焦慮、抑郁、自卑等負面心理而極不利于青少年的學習和生活[6]。目前,關于社交媒體使用強度的研究主要集中于對其行為特征的探究[7]。還有研究表明,焦慮、抑郁等負面情緒會使青少年沉迷社交媒體[8]。

學業成績通常是用來記錄學生一個學期或者學年的學習成績,是所有科目的成績,可用百分制、等級制來表示。《中國教育現代化2035》指出,要顯著提升職業教育服務能力,大力培養應用型、復合型、技術技能型人才[9]。對應用型人才的強調并不意味著學業成績被邊緣化。恰恰相反,在當今局勢變幻的時代,學習掌握國家規定的公共基礎課,不僅是國家對中職學生的最低要求,也是中職學生應具備的基本素養。關于學業成績的研究表明,學業成績不僅與個人努力相關,還受社交媒體使用強度的影響[10]。還有研究表明,錯失焦慮也會對學生的學業表現及工作效率產生極大影響[11]。

錯失焦慮(fear of missing out,FoMO)是指個體若處于缺場事件且未能得知想知道的事情時,會產生焦慮心理,它廣泛存在,主要表現為持續性地想要知道別人正在做的事[12]。錯失焦慮具有極大的危害,早在2011年Kuss 等人就發現FoMO 是引起社交媒體過度使用甚至成癮的一個重要原因[13]。還有學者經研究表明,錯失焦慮不僅會誘發認知失敗,影響學業成績,甚至會危害個體的心理健康[14]。

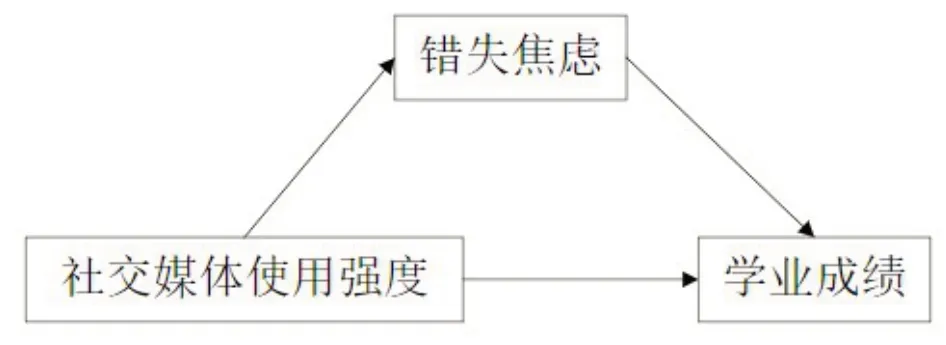

綜上所述,社交媒體使用強度、學業成績、錯失焦慮兩兩之間都存在密切相關的關系,兩者間的關系有了確證性研究。但如何進一步影響還未知曉,創造性將錯失焦慮以中介變量引入研究中進行考察,構建模型如圖1 所示,并建立本研究假設:錯失焦慮在社交媒體使用強度和學業成績間起中介作用。

圖1 模型圖

二、研究方法

(一)研究對象

在清鎮職教城采用整群隨機抽樣法每個年級隨機抽取班級進行測驗,共發放問卷532 份,剔除32 份無效問卷,有效問卷500 份,有效問卷率94.3%。隨機抽取的樣本中男性299 人,占比59.8%,女性201 人,占比40.2%;一年級179 人,占比35.8%;二年級182 人,占比36.4%,三年級139人,占比27.8% 人;經管類專業117 人,占比23.4%,理工類專業145 人,占比29.0%,醫學類專業125 人,占比25.0%,文體類專業113 人,占比22.6%;城市生源148 人,占比29.6%,鄉鎮生源169人,占比33.8%,農村生源183 人,占比36.6%。

(二)研究工具

1.社交媒體使用強度量表

修訂了Ellison,Steinfield 和Lampe 編制的社交網站使用強度量表[15]來對中職學生社交媒體使用強度進行評估。該量表共計8 個項目,采用李克特5 點計分。“非常不符合”計1 分,“非常符合”計5 分。將每道題目得分標準化再進行總和平均之后作為社交媒體使用強度的最后得分。分數越高表示被試個體社交媒體使用強度越高。該量表Cronbach,α 系數為0.965, 信度良好。

2.中職學生學業成績

教育部辦公廳印發的《中等職業學校公共基礎課程方案》中指出:思想政治、語文、歷史、數學、外語、信息技術、體育與健康、藝術,物理、化學等10 門課程為中職學生所必修的公共基礎課程[16]。本次研究學業成績由2020年語文、數學、外語三門公共基礎課期末考試成績標準化再相加取得平均值得到。

3.錯失焦慮量表

選取宋小康等人編制的《移動社交媒體環境下用戶FoMO 測量量表》作為本次研究的量表[17]。該量表共計16 個題項,分4 個維度,每個題項均采用李克特5 點計分方式。“非常不符合”計1 分,“非常符合”計5 分。將每道題目得分標準化再進行總和平均之后作為中職學生的錯失焦慮得分。得分越高表示被試認可程度越高,則錯失焦慮水平越高。該量表Cronbach,α 系數為0.951, 信度良好。

(三)數據處理

本研究數據采用SPSS26.0 對數據進行描述性統計、相關性分析以及回歸分析,使用Hayes 開發的PROCESS 程序對中介模型進行檢驗,并采用偏差校正的百分位Bootstrap 法檢驗中介效應的顯著性。

三、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

本研究涉及到的變量都是采用問卷法進行收集,雖事先選取了不同屬性樣本,但由于同樣的測量環境、項目語境以及項目本身特征仍可能會造成預測變量與效標變量之間人為共變,導致結論與實際情況出現偏差。本研究采取Harman單因子檢驗的方法,通過探索性因素分析(EFA),看是否存在一個共同方法因子。將各量表數據進行探索性因子分析,其KMO 值為0.989,說明該因素可進行因素分析,未經旋轉的因素分析得到4 個特征值大于1 的公因子,第一個因子只解釋了整體方差的19.57%,遠小于40%的臨界值。說明本研究并不存在嚴重的共同方法偏差問題。

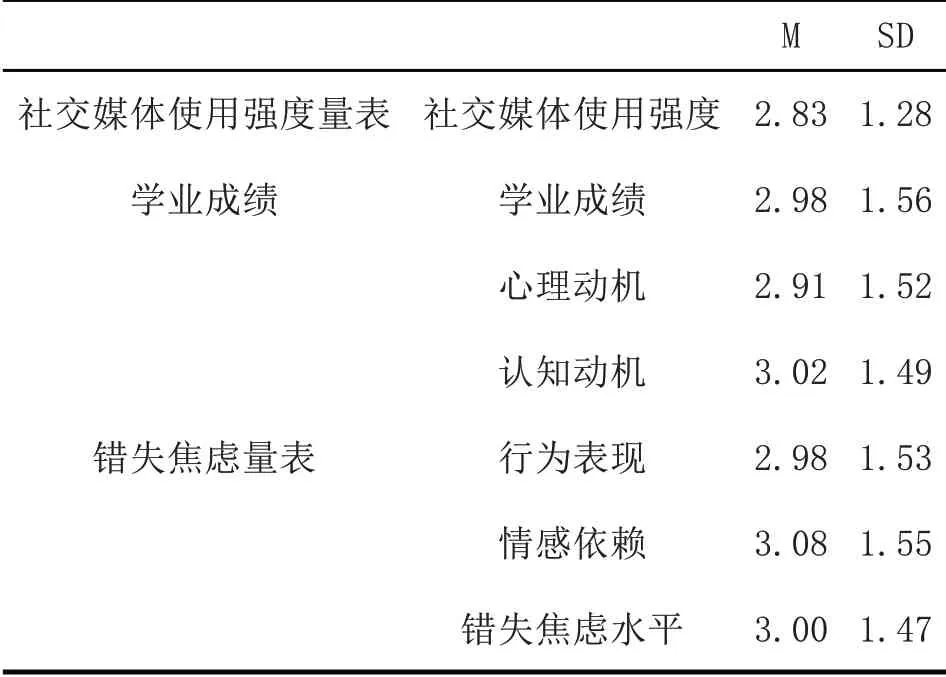

(二)主要變量的描述性統計

各量表總分及各分維度的描述性統計見表1。社交媒體使用強度得分(2.83±1.28),得分越高社交媒體使用強度越高。學業成績得分為(2.98±1.56),低于理論中值3.0,學業成績得分越高,代表學業成績越好。錯失焦慮水平得分(3.00±1.47)。心理動機為維度得分(2.91±1.52),認知動機維度得分(3.02±1.49),行為表現維度得分(2.98±1.53),情感依賴維度得分(3.08±1.55)。

表1 社交媒體使用強度、學業成績和錯失焦慮描述統計

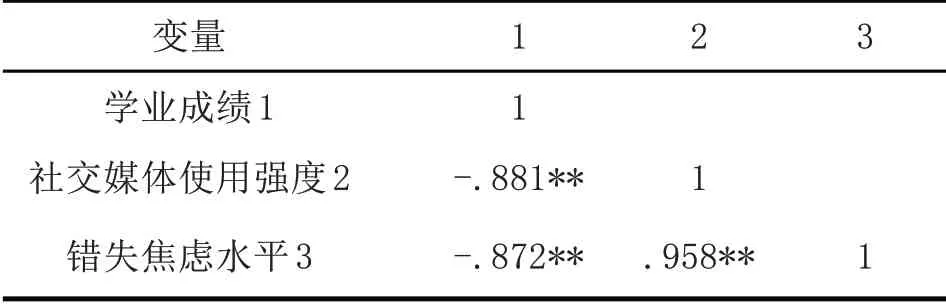

(三)社交媒體使用強度、學業成績和錯失焦慮的相關分析

皮爾遜相關矩陣如表2 所示,社交媒體使用強度與學業成績呈顯著負相關(r=-0.881,p<0.01),與錯失焦慮水平呈顯著正相關(r=0.958,p<0.01)。學業成績與錯失焦慮水平呈顯著負相關(r=-0.872,p<0.01)。

表2 社交媒體使用強度、學業成績和錯失焦慮的相關分析

(四)錯失焦慮在社交媒體使用強度與學業成績關系的中介作用

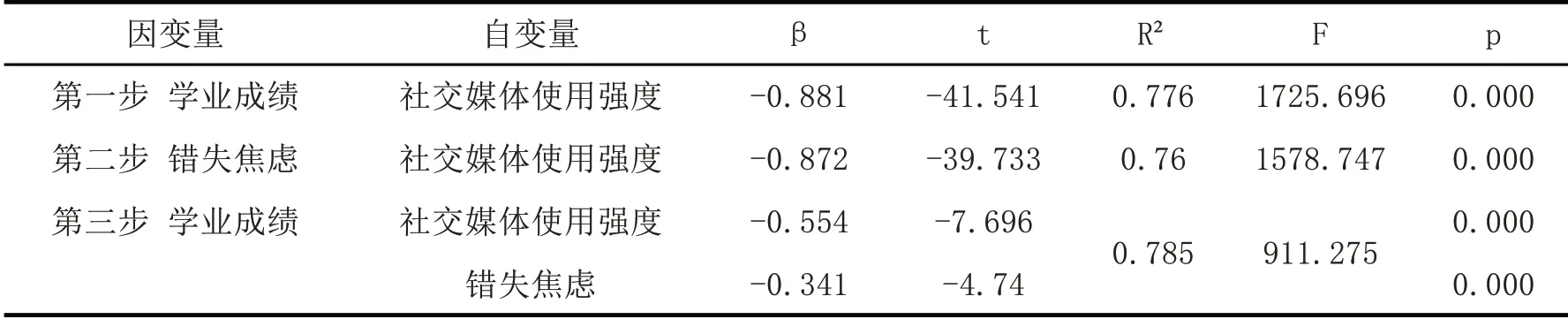

為進一步研究三者間的關系,使學業成績為因變量,社交媒體使用強度為自變量,錯失焦慮為中介變量,經過標準化處理,根據溫忠麟中介效應檢驗的三步驟法[18]檢驗錯失焦慮是否在社交媒體使用強度與學業成績之間起著中介作用。第一步檢查社交媒體使用強度對學業成績的預測作用,第二步檢查社交媒體使用強度對錯失焦慮的預測作用,第三步檢查社交媒體使用強度、錯失焦慮對學業成績的預測作用。結果顯示社交媒體使用強度對學業成績的標準化回歸系數從0.881 降低到0.554,減少的原因可以用錯失焦慮這一中介變量來解釋,中介效應量為0.872×0.341=0.297。結果如表3 所示,社交媒體使用強度可顯著負向預測學業成績(β=-0.881,p<0.001),同樣可顯著負向預測錯失焦慮(β=-0.872,p<0.001);當社交媒體使用強度與錯失焦慮同時預測學業成績時,社交媒體使用強度可顯著負向預測學業成績(β=-0.554,p<0.001),錯失焦慮也可顯著負向預測學業成績(β=-0.341,p<0.001)。

表3 各變量間回歸分析

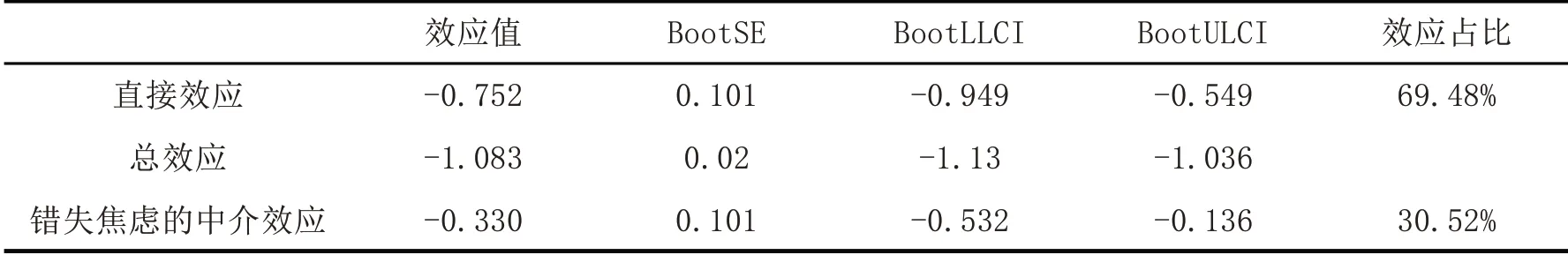

為進一步對中介效應進行檢驗,采用Hayes(2012)編制的SPSS 宏中的Model4 (Model4 為簡單的中介模型)。在控制性別、年級、專業的情況下對錯失焦慮在社交媒體使用強度與學業成績之間關系中的中介效應進行檢驗。表4 數據顯示,社交媒體使用強度對學業成績影響的直接效應及錯失焦慮的中介效應的bootstrap95%置信區間的上、下限均不包含0,則表示中介效應顯著,即錯失焦慮在社交媒體使用強度與學業成績之間存在著顯著中介效應,間接效應占總效應的比例為30.52%。結果表明社交媒體使用強度既能直接對中職學生的學業成績產生影響,又能通過錯失焦慮的部分中介作用產生影響。

表4 錯失焦慮在社交媒體使用強度與學業成績間中介效應的BootStrap 分析

四、討論與建議

本研究結果表明社交媒體使用強度以及錯失焦慮都與學業成績顯著相關,同時社交媒體使用強度與錯失焦慮均可顯著負向預測中職學生的學業成績。這表明,中職學生的學業成績不僅與其社交媒體使用強度有關,也和個體錯失焦慮水平聯系十分密切。以往研究顯示,青少年是社交媒體使用的主力軍,由于青少年身心發展尚不成熟極易過度使用社交媒體影響學業成績[19],還會引發錯失焦慮[20-21],從而進一步影響學業成績[22]。

中介效應檢驗結果表明,社交媒體使用強度不僅能顯著負向預測學業成績,還可以通過錯失焦慮的中介作用顯著預測學業成績。對于社交媒體使用強度較低的個體其學業成績會優于社交媒體強度較高的個體,究其原因可能是由于過度使用社交媒體容易造成網絡成癮。網絡成癮不僅會浪費孩子的學習時間還會引發各種心理問題比如增加孤獨感和抑郁,甚至增加自殺意念[23]。同樣的,錯失焦慮水平較低的個體其學業成績也優于錯失焦慮水平較高的個體。錯失焦慮一個突出特征為“害怕錯過”一切精彩的事情,當個體看到被美化的信息時往往會誘發嫉妒、恐懼和不安[24]。這些不良情緒會極大地影響學生的心理健康,從而間接影響學業成績。

本研究深入探討了社交媒體使用強度對學業成績的影響,并揭示了錯失焦慮在其間的中介作用。以上研究對提高中職學生的學業成績有著較大指導價值。第一,開設課外活動。豐富的課外生活在一定程度上可轉移學生的注意力,引導學生對使用社交媒體之外的事物產生良好的情感體驗,達到降低社交媒體使用強度。第二,加強心理建設。學校應加強對學生心理健康的監管與預防,一旦出現征兆,立馬對學生加強引導。具體可通過了解學生的興趣愛好、生活狀態以及心理特點,與學生建立親密的關系來實現,以此來降低中職學生從社交媒體使用中獲得安慰的頻率。第三,注重自我反思。自我管理比學校老師的監管要有效得多,要時刻注意自身的行為,不斷反思。

最后,本研究所得結論為:(1)中職學生學業成績低于理論中值;(2)社交媒體使用強度、錯失焦慮與學業成績呈顯著負相關;(3)錯失焦慮在社交媒體使用強度與學業成績之間起部分中介作用。