RDA治理結構國際化及其對RDA實踐發展的影響研究

袁 雪

(國家圖書館,北京 100081)

1 RDA治理結構的國際化歷程

任何事物的發展都離不開組織體系的保障,編目規則的制修訂也不例外。作為近十年風靡全球的編目規則,RDA的可持續發展和國際化目標的實現,同樣需要科學運轉的組織體系的支撐。RDA治理結構正是從戰略方向、內容開發和推廣應用上促進RDA國際化發展的組織體系,伴隨著RDA的成長,它也經歷了從僅包括寥寥幾個編制國到盛邀全球所有有志于此的國家和地區積極參與的國際化變革。

RDA脫胎于長期在國際編目界占統治地位的編目規則《英美編目條例,第2修訂版》(Anglo-American Cataloging Rules 2,AACR2),其目標是擺脫AACR2的英美束縛,使其從僅適用于英美的區域性編目規則蛻變為國際化的編目規則。配合這種想法,RDA的名稱也從最初的AACR3更名為不體現任何區域性的RDA。但是,RDA畢竟是AACR2的承繼者,因此RDA的組織體系最初也體現了對AACR2的延續性。

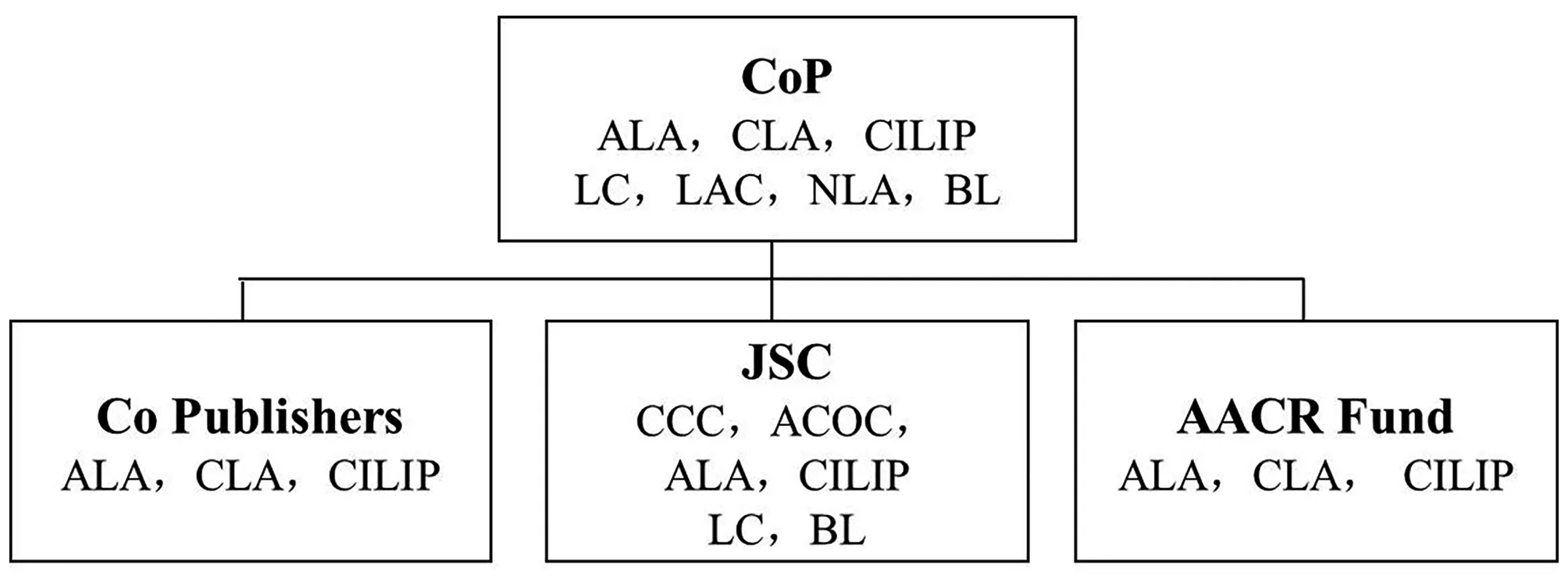

國際上負責管理RDA的最高機構名為“負責人委員會”(Committee of Principals,CoP),其下轄三個分支機構:英美編目條例修訂聯合指導委員會(Joint Steering Committee for Revision of AACR,JSC);合作出版者(Co Publishers);AACR基金委員會(AACR Fund)[1]。其中,JSC負責內容研發和修訂;合作出版者,也是AACR(后來為RDA)的版權所有者;AACR(后來為RDA)基金委員會從AACR2的銷售中收取特許權使用費,用以保證AACR2的修訂發展,同時維持治理結構的正常運轉。這一時期治理結構的成員全部來自美國、英國、加拿大和澳大利亞四個編制國的圖書館情報機構,主要由各國國家圖書館、圖書館協會和編目委員會的專業人士組成[2](圖1)。從2004年RDA開始編制到2010年RDA工具套件(RDA Toolkit)正式發布,RDA始終在該治理結構的領導和管理下孕育、出生和成長。

圖1 RDA治理結構圖(改革前)①,[3]

RDA誕生后,其管理機構一直廣開言路,積極征集各方意見。2011年,德國國家圖書館(Deutsche National Bibliothek,DNB)標準辦公室提交了一份提案,指出RDA中省略首冠詞的做法會導致德語出現誤導性的結果,希望修改相應條款。由于DNB與RDA的管理機構沒有建立正式的關系,該提案只能通過JSC主席提交。2012年,JSC據此建議對RDA進行修訂。DNB也因此收到RDA管理機構拋出的橄欖枝,2012年和2013年接連受邀成為JSC和CoP的正式成員[4]。DNB的加入,標志著RDA治理結構邁出了國際化的第一步。隨著RDA在全球的推廣與應用,越來越多的國家和地區希望能參與到RDA的研發和管理之中,但為每個國家均提供一席之地顯然不現實,也不符合經濟性原則。

需求推動發展,當治理結構滿足不了RDA國際化的發展需求時,新的變革開始醞釀。2014年有關治理結構變化的討論就已開始,2015年5月29日,CoP對RDA的國際化承諾作出聲明,明確提出要開啟新的治理模型,強調以擴大代表權的方式來確保全球所有地區的參與[5],這一工作同時也被納入CoP的后續者——RDA理事會(RDA Board)《2015-2019戰略規劃》[6]。RDA治理結構的修訂將其國際化進程推向高潮,新的治理模式于2017年開始實施。

2 RDA治理結構的新格局

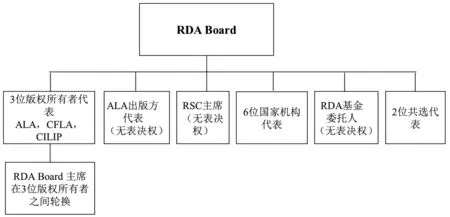

改革之后,RDA治理結構(圖2和圖3)呈現出更具包容性、更具活力的新格局,歸納起來變化主要如下:

圖2 RDA理事會結構圖(改革后)②,[8]

圖3 RSC結構圖(改革后)[9]

2.1 機構名稱和組織架構發生變更

CoP更名為RDA理事會,JSC更名為RDA指導委員會(RDA Steering Committee,RSC)。過去CoP統領JSC、合作出版者和基金委員會,而今RSC分離出來,成為與RDA理事會并行的實體,理事會制定RDA的發展戰略和方向,RSC負責RDA的內容開發和修訂[7],兩者各司其職又緊密協作。從成員設置上也體現出這一點,RSC的主席在RDA理事會中擔任顧問,RDA理事會的主席同樣也在RSC中擁有一席之地,這種巧妙的設置無疑加強了兩個實體之間的有效溝通。

2.2 擴大了參與治理的區域范圍

擴大代表權是治理結構國際化的有效手段,即在全世界范圍內設置代表席位而不再局限于RDA初始的編制國。依據聯合國的區域劃分,除南極洲以外,全球共分為以下六個區域:非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲和加勒比、北美洲、大洋洲。對RDA理事會而言,成員包括六位國家機構代表,每個地理區域一位,從已經實施了RDA或者將在一年內實施RDA的國家機構中遴選。國家機構可以是國家圖書館或IFLA定義的國家書目機構,隨著對 RDA 采用的興趣擴大到其他部門,未來可能還包括國家檔案館。對RSC而言,成員包括來自六個地理區域的區域代表,但與RDA理事會的國家機構代表并不相同,區域代表須由RDA區域代表機構提名,該機構則要經RDA理事會與RSC主席聯合批準,并發布在RSC網站上[10]。目前只有歐洲、北美洲和大洋洲有區域代表機構,分別是歐洲RDA興趣小組(European RDA Interest Group,EURIG)、北美RDA委員會(North American RDA Committee,NARDAC)和大洋洲RDA委員會(Oceania RDA Committee,ORDAC),故只有這3個地區在RSC中有區域代表。《RSC行動計劃2020-2022》中提出將支持拉丁美洲和加勒比地區發展區域代表機構,顯示出新的RDA治理結構推進國際化的決心[11]。

2.3 RSC由執行機構變成了決策機構

在JSC時代,由其下設六個成員機構的代表負責RDA規則的編寫和修改(圖1)。改革后的RSC不再承擔具體任務,而是通過增設工作組的模式來開展工作,各工作小組完成任務后形成提案,交由RSC審訂。工作組包括常設和臨時兩種,現有常設工作組兩個:2014年組建的RSC技術工作組(Technical Working Group)和2015年組建的RSC翻譯工作組(Translations Working Group);臨時工作組稱為任務和完成小組(Task and Finish Working Groups),即RSC根據需要任命工作組來協助其開發RDA的特定方面,分配有限的任務,任務完成后工作組就解散了[12],如RSC在2021-2023年間要創建的數量(Extent)、地點/管轄地(Place/jurisdiction)和集體行為者(Collective Agent)工作組都屬于這一類型[13]。從任務和完成小組的設置,可看出某個階段內RDA的工作重點。在選擇工作組成員時,治理結構同樣希望盡可能保證每個地區至少有一位代表,再次強調了其尋求在全球范圍內擴大代表權的決心。

2.4 進一步暢通交流渠道

RSC新設置了技術組聯絡官,翻譯組聯絡官和更廣泛社區聯絡官三個職位,前兩者分別代表了兩個常設工作組的利益和關注點,同時定期向 RSC 提交活動和任務狀態的簡要報告;后者則重點關注在 RSC中沒有正式代表的社區,如亞洲和非洲,為他們使用RDA Toolkit、理解和參與 RDA 修訂提案等活動提供便利和幫助。“流水不腐,戶樞不蠹”,作為治理結構的兩大決策實體,RDA理事會和RSC一方面不再有固定的成員,面向全球六大區域開放代表資格;另一方面每個職位都設置了任期,定期輪換。一些重要崗位如RDA理事會主席和 RSC主席的任期將交錯,以避免兩個職位持有人同時離任[14]。

3 治理結構國際化對RDA發展的影響

RDA新的治理模型彰顯出靈活性、面向未來、可持續性、內部協調性、包容性和合作性六大原則,其國際化的決心和導向必將為RDA未來的發展帶來源源不斷的新鮮血液和強大的生命力。

3.1 RDA的參與度廣泛提升

盡管RDA自誕生之日起,始終希望擺脫英美傳統的影響,但由于其編寫者依然來自英語國家,還是不可避免具有一些英美傾向,加之語言障礙,在發布之初必然會遭遇質疑與抵觸。任何新事物的發展都不可能一帆風順,最初的四個編制國——美國、加拿大、英國和澳大利亞身先士卒,投身于RDA的實踐中。美國國會圖書館(Library of Congress,LC)作為第一個吃螃蟹的人,在2013年3月31日宣布全面實施RDA,它也是RDA實施的領導者,最先編寫了RDA培訓教材并研發支持文件,其他三國緊隨其后,制定政策聲明,開展培訓,穩步推進RDA的實施進程。其中比較特殊的是雙語國家加拿大,需要先完成法語版本的翻譯,才能開展后續工作,RDA法語版本于2013年5月在RDA Toolkit發布,由加拿大和法國合作完成。

除了英語世界,歐洲也是對RDA較為關注的地區,主要得益于EURIG的成立,目前已吸納來自28個國家的48位成員(包括亞洲的以色列)[15]。從2010年RDA Toolkit正式發布開始,EURIG每年都會召開一次年會,為歐洲地區各成員間提供了良好和穩定的溝通平臺。隨著治理機構改革,EURIG的角色從一個非正式組織轉變成RSC的區域代表機構,繼續在本地區推廣與實施RDA中發揮舉足輕重的作用。EURIG面向成員進行了采用RDA調查(EURIG survey on adoption of RDA),2012年共20位成員回復問卷,其中只有英國、德國、荷蘭和芬蘭四國的國家圖書館有明確的RDA實施計劃[16];而到2020年,在響應調查的28位成員中,仍不打算實施RDA的只有丹麥和法國。丹麥是出于政治原因還在分析實施成本;而法國作為一個沒有任何AACR2傳統的國家,一直致力于開發自己的編目規則,對RDA的態度始終較為消極,認為其沒有完全遵從FRBR的概念模型[17]。RDA在歐洲地區吸引力的提升,EURIG功不可沒,作為RSC在歐洲的區域代表機構,它能及時了解歐洲RDA用戶的需求,與RSC溝通反饋,將很多潛在用戶發展為RDA的踐行者。

伴隨治理結構國際化的深入發展,世界各地區都期望能參與到RDA的治理之中,同時也有越來越多的非英語地區釋放出對RDA的接納信號。2019年拉丁美洲和加勒比地區成立了拉丁美洲RDA工作組(Latin America RDA Working Group),吸納各國的國家圖書館為成員[18];2020年大力發展相關基礎設施建設,帶動了RDA在整個地區的增長、發展和活動,關于RDA的座談和會議越來越多,為向區域組織邁進做最后的準備。除在RDA理事會擔任國家機構代表的墨西哥外,阿根廷也開展了IFLALRM的西班牙語翻譯工作,并計劃進行IFLALRM的培訓。許多國家也紛紛表示出對RDA及其實施的興趣:如西班牙語國家智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、古巴、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭和葡萄牙語國家巴西等[19]。拉美地區擁有區域代表指日可待,未來定會在RDA的使用和推廣上呈現蓬勃之勢。

3.2 RDA的編制效率大幅提高

RDA治理結構的改革不僅增強了其在世界范圍內的影響力和吸引力,同時也提高了機構的運轉效率,最明顯體現于RDA編制的時間大大縮短。原來的RDA項目邊編制、邊發布、邊征求意見、邊修訂,從2005年起歷時五年終于完成。新版RDA依托于RDA重構和再設計項目(RDA Restructure and Redesign,3R),項目目標是依據2017年推出的IFLALRM來修訂RDA的內容,并優化RDA Toolkit。2020年12月15日,測試版RDA Toolkit如期切換為官方版,宣告3R項目的結束。新版RDA并不是簡單地修訂原有規則,而是在思想基礎、邏輯構架和語言表達上都發生了巨變,項目難度絲毫不亞于初始RDA的編制,卻僅用三年時間就完成了,這與治理機構國際化帶來的新氣象密不可分。

3.2.1 不拘一格降人才

在3R計劃開啟時,新的治理結構已開始貫徹國際化的發展思路,參加3R的人員不再局限于英語世界。除作為RSC正式成員的德國可直接參與編制外,負責RDA具體編寫任務的各工作組也在全球招募專業人士,并盡量保證每個區域有一位代表。例如,翻譯工作組有來自德國、意大利、法國、西班牙、芬蘭等多國的專家負責各自語種的翻譯工作[20],關系說明語工作組(Relationship Designators Working Group)成員來自美國、拉脫維亞和阿根廷[21],RDA/ONIX工作組(RDA/ONIX Framework Working Group)則吸納了來自美國、英國、加拿大和克羅地亞的成員[22]。雖然他們來自不同國家和地區,但都擁有極高的業務水平和為治理結構工作的熱忱。

3.2.2 眾人拾柴火焰高

全球代表的推廣為RSC開展工作帶來極大便利,如前文所述,北美、歐洲和大洋洲都成立了區域代表機構,RSC可直接給成員分配任務來推進3R項目。2019年,RSC委派NARDAC負責稱謂元素(Appellation elements)和偽元素(Pseudo-elements)的審查和修訂以及測試版RDA(Beta RDA)文本的審查和評論[23]。新RDA中的元素標簽是基于關聯數據的原理而設計供機器可讀的,很多令人費解,如靜態圖像的貢獻人(contributor person of still image)、代表性內容表達的舞蹈內容的表演媒介(medium of performance of choreographic content of representative expression)等。于是RSC啟動了用戶友好元素項目,委托NARDAC開發一套易于使用的元素標簽,以供公眾展示[24]。RSC還要求EURIG起草3R的“通用應用配置文件”(Application Profile,AP)。正是這些區域代表機構的通力合作,3R項目才得以在短時間內完成。

3.2.3 架橋修路建紐帶

RSC還簡化了提案流程,使各地區關于3R的建議能及時傳遞給RSC,對于暫未有區域代表的亞洲和非洲,則可通過更廣泛社區聯絡官遞交提案,每個工作組的進展和難點則由組長及時反饋給RSC,一些組長本身就是RSC的重要決策者,如地點工作組(Places Working Group)的組長為時任RSC主席的戈登·鄧塞爾(Gordon Dunsire)[25]。上述這些舉措成就了3R計劃的快速進展。

3.3 RDA包容性進一步增強

隨著信息技術的發展,編目環境發生了翻天覆地的變化,尤其是而今高度網絡化的在線環境,改變了圖書館和用戶的工作方式。RDA也順應時代潮流不斷修訂,變得更兼容并包,朝著社區開放性和數字環境性友好性的國際化目標繼續前行。

RDA治理結構改革時,將選區(Constituency)改為社區(Community),這里的社區并不是一個狹義概念,而是指一些具有相同語言文化背景的國家或地區。同時,治理結構還出臺了一系列規劃來推動RDA面向不同社區開放,RDA理事會《2015-2019戰略規劃》中指出要繼續致力于將RDA打造為國際公認的標準,并探索將其應用于更廣泛的社區,如非英語社區,文化/遺產部門,數據社區/供應商[26];《RSC行動計劃2021-2023》中提出要在2023年與RDA理事會合作,酌情將RDA延伸到檔案(或其他)社區[27]。治理結構對社區資源建設的支持直接反映在新版RDA中,從RDA正文中剝離出與特定社區相關的資源,由各社區自行維護。目前RDA工具套件上社區資源已獨立出來,位于資源(Resources)選項卡下,包括社區優化(Community refinements)和社區詞表(Community vocabularies)兩部分內容。社區優化為適用于特定社區的現有RDA元素提供了額外說明,當前主要用來解決新RDA導致的偽元素(Pseudo-Elements)問題,涉及法律、音樂、官方通信和宗教內容等不同類型文獻的說明;社區詞表則包括一般縮寫、單位縮寫和特定語言的術語,未來還可能包括不同語種的詞表[28]。社區資源的獨立也側面印證了RDA不再以英美為中心的國際性,未來建設社區資源可能將成為各國參與RDA治理的切入點。

RSC力推的3R計劃為關聯數據實施做了不少準備,如明確了數據的四種記錄方法,在每個元素章節都設置了相應的“四路徑”:分別是非結構化描述(Unstructured description)、結構化描述(Structured description)、標識符(Identifier)和國際資源標識符(IRI),其中IRI路徑是RDA融入關聯數據的關鍵舉措。未來只要描述的元素一致,無論采用何種記錄方法,都可以將數據匯總在一起,極大地支持了數據的共享和再利用。關聯數據的發展和治理結構的國際化令RSC對RDA注冊(RDA Registry)的態度也發生了變化,老版RDA正式發布后兩年,RDA注冊的6個元素集一個都未得到批準;而新版RDA的RDA注冊得到了大力發展和重視,目前RDA的元素集和值詞匯表均已完成注冊和發布,并由RSC技術組和ALA數字參考(ALA Digital Reference)部門共同維護。LC在2011年啟動了書目框架(Bibliographic Framework,BIBFRAME)行動,這一計劃的發展為RDA擺脫元數據格式的束縛,幫助圖書館數據早日融入互聯網信息大潮提供了助力。

4 中國在RDA國際化中的經驗及未來思路

4.1 中國在RDA實施及治理中發揮的作用

自RDA問世起,我國圖書館界始終保持著對RDA學習和參與的熱情。2014年中文版RDA(基于2012年4月版的RDA)問世,雖然是以紙質而非在線形式出版,但對國內圖書館界來說意義重大,它幫助業內同仁擺脫了語言束縛,降低了學習RDA的難度,也掀起了一股RDA研究熱潮。作為主要編寫機構的中國國家圖書館進而開展了一系列RDA培訓活動,同時出版了《RDA全視角解讀》《RDA百日通》等優質學習教材,并且在發布《國家圖書館外文文獻資源RDA本地政策聲明》后,宣布于2018年1月1日起正式將RDA應用于外文資源編目。2020年12月發布了IFLALRM中文版,為了解新RDA的概念模型打下了良好基礎。

鑒于近年來我國在RDA研究上所做的巨大努力和取得的突出成績,中國國家圖書館受邀成為RDA理事會中亞洲地區的第一任國家機構代表,任期為2018-2020年。為了履行機構代表的職責,更好地了解RDA在亞洲的普及與實施情況,中國國家圖書館于2018年4月在亞洲范圍內以調查問卷的形式開展了一次調研。問卷共涉及亞洲的8個國家、20所圖書館。根據問卷調查的情況可知,中國、日本、韓國這類使用圖形文字的國家針對本國語言和外國語言的資源,大都采取不同的編目標準;而東南亞、中亞各國則采用一套編目規則。在實施RDA編目的15所書目機構中,有11所制定了本地政策,只有7所對所有的資源實施了RDA編目。2020年,中國和韓國國家圖書館的成員討論和交流了各自國家使用RDA的策略,同時中國古籍編目專家正在研究使用RDA的可能性。作為機構代表,中國國家圖書館每年都會向RDA理事會提交一份報告,匯報一年來的工作情況和亞洲地區RDA的實施情況[29]。

4.2 未來中國RDA工作的方向和重點

2021年,來自新加坡國家圖書館的哈利扎·賈拉尼(HalizaJailani)當選為新任的亞洲地區國家機構代表。雖然我們暫時卸下了機構代表的重任,但并不意味著RDA相關工作的終止,我們仍應協助新加坡代表履行職責,共同推動亞洲地區RDA事業的發展。未來我們應抓住以下幾個重點:

4.2.1 3R項目的相關工作

3R項目的結束宣告一個全新的RDA時代來臨了,雖然RSC曾承諾新RDA更多在于概念理念而非實踐操作上的變化;但對于已經實施或有志于實施RDA的地區來說,研究新RDA仍是未來一段時間的重點工作。

首先,開展翻譯工作。“工欲善其事必先利其器”,我國作為非英語國家,推出新RDA的中文版是開展本地化工作的前提。RDA翻譯主要有以下幾種選擇:1)以RDA工具套件為藍本進行全面翻譯;2)印刷本的翻譯;3)部分翻譯。RDA工具套件凍結前網站發布的各語種均為全面翻譯,2014年出版的中譯本屬于印刷本的翻譯,德語國家針對新RDA決定只翻譯RDA注冊(RDA Registry)則是部分翻譯。新RDA用隨處可見的選項(Option)取代了原先可選擇的附加、可選擇的省略、交替規則和例外,這也是其擺脫英美優勢推行國際化的一種體現,并不設定一個首選規則,由各地區根據實際情況作出選擇;加之編寫時取消了條款編號,故不再適宜開展印刷版的翻譯。全面翻譯則要耗費太多人力、物力和財力,不符合成本效益原則。只翻譯RDA注冊更適用于英語水平比較高的地區,編目人員可自行參閱RDA工具套件的正文內容。基于以上情況,筆者建議可以作出本地選擇后再翻譯RDA正文,同時開發自己的樣例,發布于RDA工具套件。

其次,修改本地政策聲明。中國國家圖書館之前的外文文獻政策聲明是按照RDA的章節順序來編寫,新RDA取消了條款編號,顯然此法不再可行。參考目前RDA工具套件上發布的三種政策聲明,按現行的實體(Entities)和指南(Guidance)兩大板塊進行編寫是明智的選擇。新RDA的國際化決定了編目社區擁有絕對的自主權,但政策聲明的編寫仍要注意以下要點:1)元素的選擇。新RDA依據IFLALRM的模型以12種實體(不包括高層實體Res)作為入口,實質內容還是集中在實體下的元素(Elements)。新RDA與之前相比,增加、刪減和修改了很多元素,在制定本地政策聲明時,可首先研究發生變化的元素。如新RDA增加的命名和稱謂(Nomens and Appellations)、載體表現說明(Manifestation statement)和代表性內容表達(Representative expressions)等元素等需重點關注。RDA于2021年在RDA注冊發布了軟棄用元素(soft-deprecated to recommended elements)清單,涉及91個元素[30],均為不符合IFLALRM的原RDA元素。雖然這些元素仍然存在于RDA正文中并未被刪除,但RSC已決定不再更新這些元素,故在新的本地政策聲明中也應考慮棄用。原RDA中的關系說明語是較AACR2的一個重大突破,充分體現了書目數據之間的關系,新RDA將之前位于附錄中的關系說明語詞表改為了正文的關系元素,分散在各實體章節,基于編目實踐的考慮,是否仍采用原先詞表的做法還有待商榷。2)粒度的選擇。未來信息組織的大趨勢是要加強數據關聯,實現從文獻單元到知識單元的揭示,細化數據顆粒度是必要手段。如依據IFLALRM,新版RDA增加了行為者(Agent)實體,在本地應用時,是否要揭示到更具體的實體,如個人還是集體行為者,集體行為者又可以分為團體和家族,都需要結合編目機構的性質和文獻類型討論后決定。3)記錄方法的選擇。如前文所述,新RDA中明確了數據的四種記錄方法,一個元素可以使用多種記錄方法,但并不是每個元素都能采用所有這四種方法。因此,在制定本地政策聲明時,一方面應本著盡量保留現有編目實踐的原則,同時還要充分考慮未來RDA在關聯數據環境中的使用,酌情添加IRI記錄方式,為不同元素選定契合的記錄方式。

4.2.2 BIBFRAME與RDA的互操作

RDA在研發初期,就考慮到了RDA元素與現有元數據標準的兼容問題,故推出了RDA元素與機讀目錄(Machine Readable Catalogue,MARC)格式的映射方案。然而MARC只能在圖書館系統內使用,不能被圖書館外的互聯網用戶所獲取,這極大限制了圖書館資源的廣泛利用,也背離了RDA編制的初衷,成了制約其發展的因素。最早實施RDA的LC意識到這一問題后,在2011年正式啟動了BIBFRAME行動,旨在設計一個更契合網絡環境的關聯數據模型。我國勢必要加入全球書目信息關聯化的變革中,以提升圖書館資源在網絡中的識別度。如何實現BIBFRAME與RDA的互操作,既是我國未來RDA化工作的重點,又是編目界面臨的新挑戰。

面對這樣的新環境,我們可以先從以下兩方面入手。一方面,消除中外文編目的壁壘。目前我國西文文獻主要依據RDA規則以MARC21格式進行編目,而中文文獻則是參照《中國文獻編目規則》以CNMARC格式編目,中外文分立式的編目模式使內部數據實現關聯都存在一定障礙,遑論在復雜的網絡環境中實現數據的互聯互通。作為BIBFRAME開發者的LC在2019年發布的《BIBFRAME編輯器和BIBFRAME數據庫》手冊中,第11章專門介紹非拉丁文字(Non-Latin Scripts)[31];在BIBFRAME2020年度的工作計劃中,也指出要重點支持發展中經濟體國家(尤其是使用非羅馬文字的國家)的BIBFRAME發展,進一步將非羅馬文字集成到BIBFRAME數據庫[32]。我們應抓住BIBFRAME開發者重視非羅馬文字這一機遇,借助RDA治理結構的幫助,增進與LC的溝通,爭取參與BIBFRAME非羅馬文字的相關工作,在探索采用RDA開展中文編目可能性的同時,著手研究CNMARC與BIBFRAME之間的映射與轉換。借BIBFRAME本地化應用之東風,盡快實現中外文在編目規則、編目格式、編目平臺等多方面的合流。

另一方面,加強關聯數據的基礎構架建設。數據關聯歸根結底離不開龐大的基礎數據群,一是要提高現有編目數據的質量,對信息的采集和揭示要更細粒度化,加大有利于實現信息可視化和關聯化的內容的采集力度,如目次、封面、書評、摘要等。二是要改造現有數據,歐洲各國的實踐表明,在BIBFRAME實施過程中,選擇書目格式轉換是最容易切入的方式。轉換的前提是要先對MARC 格式的數據進行關聯化改造,嵌入統一資源標識符(Uniform Resource Identifier,URI)是最可行的方法之一。URI 在BIBFRAME中扮演著重要的角色,編目對象的任何實體都可以唯一的URI來指代,它是互連資源和提供資源上下文的基礎。添加URI 的工作可借助專門的軟件來完成,如MarcEdit軟件可以為幾乎所有訪問點生成 URI,并將術語鏈接到外部資源[33]。

同時未來我們還應借助研究RDA的契機,加強與亞洲其他國家和RDA治理機構的溝通與聯系,推動RSC中亞洲區域代表機構的成立,為亞洲各國參與RDA編制與發展爭取更多話語權。