國外分級閱讀模式構建及啟示*

李海燕 卜 璐

(金陵圖書館,江蘇南京 210019)

1 引言

人們通過書面語言分享、提出和研究思想,必然繞不開閱讀理解的問題,于是文本困難與文本理解的問題成了人們學習和生活的重要方面。國外關于文本可讀性與難度的研究可以追溯到柏拉圖和亞里士多德的古典修辭學以及古代希伯來讀者對《圣經》的詞匯分析[1],國內研究則可以追溯到孔子提出的修辭思想[2]。

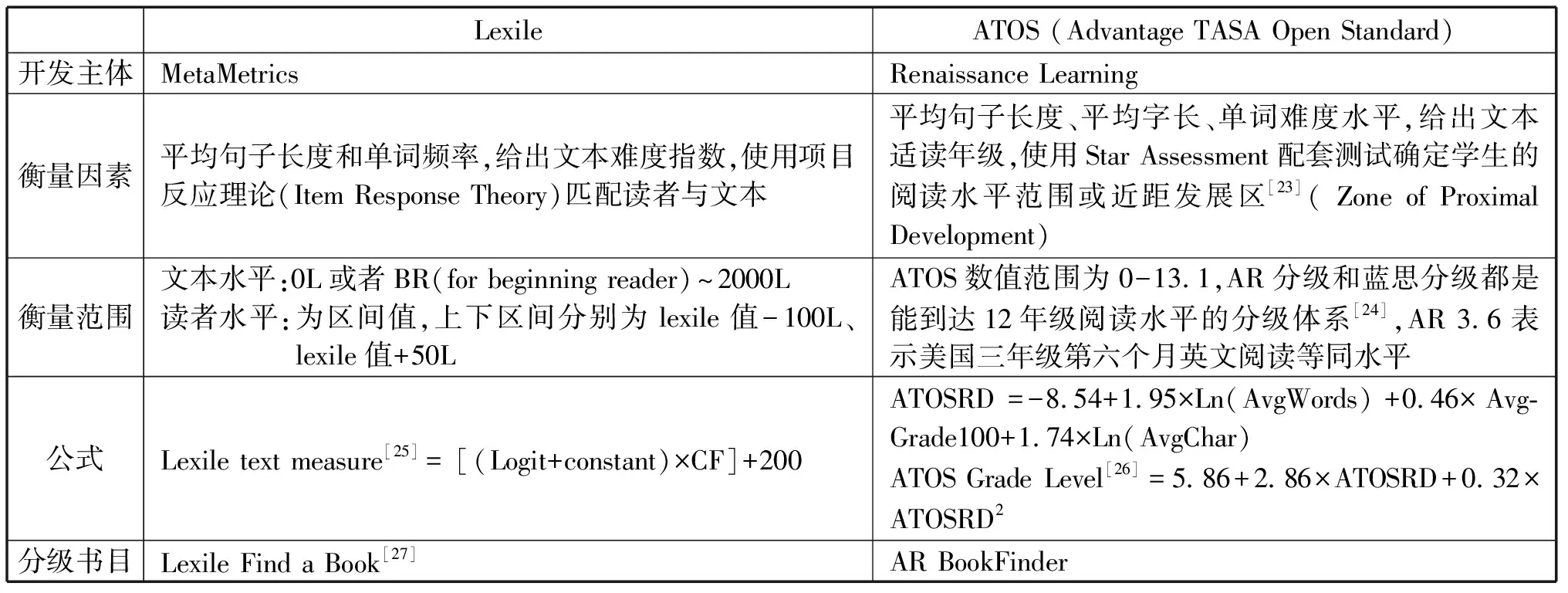

思想起源久矣,但文本可讀性與難度的客觀衡量到20世紀才浮出水面。本文以應用廣泛的Lexile/ATOS兩種分級閱讀方法為例,勾勒分級閱讀的發展路徑,系統論述分級閱讀的特點及利弊,以期對我國分級閱讀模式構建產生積極推動。

2 我國分級閱讀現狀及問題

在理論研究方面,我國學者主要從分級閱讀的指標與模型、標準體系與影響因素、對比與發展、實踐與應用等方面進行研究。我國臺灣大學、香港中文大學、華東師范大學、北京師范大學、北京語言大學等多家研究機構在分級閱讀方面有專門研究。20世紀70年代,我國楊孝溁教授運用因素分析法,歸納影響中文可讀性的因素,也曾以詞匯數、句子數和平均筆劃數等指標建置可讀性公式。楊志明、吳本文認為按照思維加工的深度,把閱讀水平分為基礎級別、良好級別、優秀級別和杰出級別四個層次[3]。在既有的各類閱讀能力分級研究中,可以看到分級標準有著不同的表現樣式,主要有整體描述式、分項描述式、“標尺”式[4]。中文分級閱讀研究方法主要有可讀性公式法、基于認知理論法、基于單詞統計的語言模型法、特征結合機器學習法[5]。

在實踐發展方面,2009年南方分級閱讀研究中心發布了《兒童青少年分級閱讀內容選擇標準》和《兒童青少年分級閱讀水平評價標準》兩套兒童分級閱讀標準體系,此后如親近母語、考拉閱讀、檸檬悅讀、掌閱科技、享閱教育等均提出分級理念,推出相關書目。中國書刊發行業協會等也在制定相關標準。2019年底,中文分級閱讀學術標準在第六屆北京國際兒童閱讀大會發布[6]。

目前,在中文分級閱讀研究與實踐領域,仍處于各自為戰狀態,缺乏符合中文特性的較為完整的可讀性指標,尚未確立起科學統一的標準,缺乏經得起推敲和驗證的可讀性模型。

3 國外分級閱讀背景及概述

3.1 背景及概述

美國心理學家約翰·華生(John Broadus Watson)在1913年發表的論文《行為主義的心理學觀》被認為是行為主義運動的發軔。華生認為心理學研究的對象不是意識而是行為,主張心理學的研究方法必須拋棄內省法,而代之以自然科學常用的實驗法和觀察法[7],強調研究行為與環境之間關系的重要性。可讀性公式即發源于這個時期。

尼·普雷西(Sidney L.Pressey)提出第一個可讀性公式[8]。20世紀50年代開始,基于電腦和自動化的發展,可讀性公式也隨著時代得到更新。20世紀90年代以來,隨著越來越多的學科與計算機和信息領域的交叉,研究者總體上對相關技術在實現準確的文本難度量化評估中的作用持審慎的樂觀態度[9]。

國外分級閱讀主要基于兩種模式。一種為計量模式,通過參照詞庫,分析文本特征等方式建立可讀性公式,計算影響文章難易度的類型指標,賦以分值以測評文章可讀程度,包括弗萊士—金凱德閱讀年級指數[10](Flesch-Kincaid Grade Level)、弗萊伊易讀性評估圖[11](Fry Readability Graph)、新戴爾—查爾可讀性公式[12](The New Dale-Chall Readability Formula)、閱讀能力等級體系[13](Degrees of Reading Power)等。另一種為考量模式,通過專家考量影響文本理解的外在和深層因素,如字詞、文體、主題、圖文關聯度、內容可預測性等,據以建構文本適讀性分析框架,再以定質研究的方法評估文本適讀年級[14],包括閱讀復得體系[15](Reading Recovery)、引導性分級閱讀體系[16](Guided Reading Levels)等。分級閱讀既包括對文本難度的分級,也包括對讀者閱讀水平的分級。

3.2 運行與發展

本文主要以應用廣泛的Lexile/ATOS兩種分級閱讀方法為例。1997年,杰克遜·斯滕納(Jackson Stenner)與唐納德·伯迪克(Burdick Donald)公布了Lexile的原始公式[17],是基于Rasch模型發展的Lexile量尺,1998年開始供公眾使用[18]。目前,美國有50個州逾3500萬學生,全世界180個國家的學生使用Lexile讀者度量標準[19]。2000年,Renaissance公司研究機構發布ATOS可讀性公式[20],超過40%的美國學校[21]、超過6500所的英國和愛爾蘭學校[22]使用該公司基于該公式的系列評估。

表1 Lexile/ATOS基本情況

3.3 價值與爭議

(1)價值

分級閱讀的應用體現在現實生活的方方面面:暢銷小說通俗好讀,而有些報紙讀起來艱澀難懂;在閱讀保險公司合同之類的文件時,我們總是希望條款能更簡單好懂;再比如在特定知識領域的專門術語,就是典型的“難者不會、會者不難”的體現;此外在教育領域,知名國際閱讀測評項目PIRLS/PISA等,以閱讀素養與水平發展脈絡形成測評框架,對學生的閱讀級別進行考察;而TOEFL等考試的評分系統E-rater通過測評考生的文章組織、語法、用詞等,給出自動等級評分。這些例子充分說明了分級閱讀的應用廣泛,其研究和應用價值是不言而喻的。

從總體上來說,分級閱讀公式和方法所解釋的文本難度系數與文本的可讀性呈正向相關,可以據此預測和判斷文本是否適合特定對象,如何使得文本更為匹配需求,如何生成更易被理解和接受的文本,如何產出能夠被評分系統認可的文本,都能夠體現分級閱讀公式和方法的價值所在。從教育的角度來說,對于成長性的閱讀,有一種觀點,即在現實中沒有差的讀者,只有目標不明確的受到不恰當的挑戰的讀者[28],啟蒙閱讀的分級至關重要,如簡單的童謠因其重復性和可預測性適于低齡兒童;專為嬰幼兒設計的繪本則因將圖畫作為敘述的主角,以簡單的文字輔助理解,也適于低齡兒童閱讀。有了階梯式的啟蒙,兒童才能夠逐漸接受書面語表達和文本起承轉合等高階話語結構。

杰西卡·尼爾森(Jessica Nelson)等選取了Lexile/ATOS/Degrees of Reading Power等7種分級測評體系,通過測試這些體系對年級水平和學生表現的預測價值,得出了所有指標均可靠且通常高度相關的結論。他們還發現,在大多數情況下,信息文本與指標的相關性要比敘事文本高;指標能夠更好地預測低年級的年級水平和理解能力[29]。

(2)爭議

分級閱讀的理念經過近百年的發展和演變,也伴隨著爭議和質疑。喬治·克萊爾(George R.Klare)曾在《閱讀研究指南》(Handbook of Reading Research)第1卷22章可讀性(Readability)中寫到1930年以來大眾評論和專業學者對于可讀性衡量的效用與價值的質疑[30]。在心理學領域,行為主義已被人類信息處理的認知方法取而代之[31]。在閱讀實踐中,有不少情形是分級閱讀的公式和方法無法預測的,比如人們幫助兒童閱讀時常用的重復朗讀的方法,如果沒有考慮到文本和句子整體的含義和結構,會大大削減可讀性的應用價值;再如文本的銜接程度,銜接程度越高,文本越容易理解,包括指代關系、因果結構、銜接手段、重現方式、命題組織等[32]在內的特征都可以刻畫語篇的銜接連貫程度,如果沒有了這些特征,句子雖然短了,卻更加難以理解;又如同樣有插圖的兩本讀物,因為清晰度和相關性的區別,帶來的閱讀效果也不一樣,甚至連印刷質量、頁面的大小和位置都會對可讀性產生影響。這些例外讓分級閱讀充滿不確定性。

讀者與文本之間的相互作用也使得分級閱讀產生困境。多數分級研究無法完全地考慮讀者對文本的體裁熟悉度、語言成熟度、主題復雜度,讀者的閱讀特點、專門興趣、語感素養等要素和特征,不能一味地將分級閱讀奉為圭臬。

4 我國分級閱讀模式構建啟示

4.1 正視分級閱讀存在的局限性:注重文本與讀者的關聯

文本的難易程度與閱讀能力相匹配,應該是交互的過程,從國外分級閱讀的價值和爭議來看,分級閱讀具備匹配文本和讀者、逐步提升閱讀水平的價值,但也存在著例外因素和局限作用。

從文本方面來說,需要厘清的是,文本的級別和其自身的價值高低并沒有直接的正相關性。文本分級指數只代表文本的在可讀性上的指標,并不意味著文本在文學上思想上的價值,反之亦然,分級指數不高的書籍可能在文本內涵上更難把握。比如,在英文閱讀語境中,海明威的名著《太陽照常升起》在AR分級中為4.4,即美國小學四年級讀了四個月的學生的平均閱讀水平就可以認讀這本書,可要真正理解書中內容會需要很多的背景知識和生活閱歷。放在中文閱讀語境中,老舍先生的文學語言平實素樸,在語義上并不復雜,但真要讀懂需要成熟的理解力。

從讀者方面來說,必須明確的是,分級是手段,不是目的,不應該把一味追求更高的評估指數凌駕于對兒童閱讀興趣的培養上去。在一個分級指標中,興趣級別和文本語言級別是需要相互平衡的。同樣用《太陽照常升起》舉例,它的句子較短,詞語也比較簡單,但是它的興趣級別是中學生(Upper Grades)。好的閱讀體系可以幫助讀者找到適合自己的最佳閱讀區間,在一個既具備可讀性又兼顧文本興趣的閱讀區間內,完成對閱讀者的測試,并形成評估反饋。如果為了追求更高的評估指數,忽視了興趣和對文本內涵的理解,不僅對兒童的閱讀能力起不到培養的作用,甚至會導致兒童認知能力和理解能力的失衡。

同時,需要調整當前國內以年齡為主要分級依據的分級理念。以年齡為區分標準容易陷入“一刀切”,忽視了不同兒童的個體差異,對兒童心理發展和認知水平的規律沒有做深入了解。兒童閱讀能力的增長不會像程序一樣自動跳轉,級別之間的銜接和過渡尤為重要。這對分級閱讀標準的劃分提出了更為具體深入的要求,亟需建立客觀、可量化的評測依據。

4.2 科學辨析影響可讀性的因素:將定量與定性因素相結合

隨著科技的發展,分級閱讀研究逐漸走向智能化、科學化、自動化,算法也越來越多樣。中文定量因素即數量維度,包括可以通過計算機軟件有效測量的詞語頻率以及句子長度等。定性因素包括含義結構、主題類型、語言風格和知識需求水平等。基于定量因素的衡量有更高的準確率,而在定性因素方面,一些難以量化的隱性的元素還難以捕捉。

無論是定量還是定性,都存在著需要解決的難點,尤其是確定特定書籍對特定讀者可能有多困難或多容易是一項復雜的任務[33]。變量包括外部要素和內部要素,外部要素諸如文本結構是敘述性的還是說明性的,是否有隱含的意思或者意圖,因果關系是明確說明的還是需要推斷的,潛在主題的熟悉程度,語言的修辭形式,句子的復雜性,重復的運用,說明性插圖等因素都會影響可讀性;內部因素亦即讀者本人的能力和素質,諸如讀者的元認知知識和閱讀過程中的自問能力,也會影響文本的理解。未來的可讀性研究在文本之外,還應將目光更多放在閱讀者身上,構建一個快速量化讀者閱讀能力、閱讀水平、先驗知識背景的模型。量化讀者的模型與量化文本的模型配合使用,才更具合理性[34]。

由于中文與拼音文字在語言特征的根本差異,西方研究者在可讀性研究的發現,是否適合中文文字系統有待商榷。但可以明確的是,第一,無論是定量還是定性,必須抓住決定性的核心要素;第二,要素越全面多樣,關于文本的預測越為準確;第三,對于處在起步和初級水平的閱讀者,文本分級的效用是最大的。因此,分級閱讀是可以不斷發展和更新的,它有天生的局限性,但客觀上的準確度越來越高,具有參考價值。

4.3 發揮分級閱讀的效用:構建由館員、教師等引導的分級閱讀模式

公式可以用來估算文本可讀性,但仍舊需要人工判斷。分級閱讀需要引導者,在基本掌握被引導者的個體認知水平和現有閱讀能力的基礎上,起到“腳手架”(Scaffolding)作用。這種學習模式,就好像施工時搭建的腳手架一樣,隨著建筑的竣工,被逐漸撤離。腳手架理論由美國兒童心理學家布魯納(Jerome Bruner)提出,以“最近發展區”理論為基礎發展而來,恰當的“腳手架”應該考慮到兒童當前的閱讀認知能力,同時構建一個略高于當前水平的學習目標[35]。

除了分級閱讀的目標,分級閱讀的評價也主要依靠引導者完成,引導者需要測度兒童的實際閱讀行為,能不能認識字詞,理解基本意義,實施分級閱讀應該考慮到學生的動機、知識和背景興趣,以及任務分配的目的和復雜性,這些最好由具備專門水準的教師和館員等引導者完成。這正如,ATOS包括定性、定量、讀者和任務幾個維度,定性交給老師和AR BookFinder,定量交給ATOS,讀者和任務則交給老師[36]。

此外還需明確,對于讀者的分級不應成為閱讀的限制,它是館員和教師因材施教的參考數據。分級是工具而非標簽,它可以讓館員和教師更好地了解讀者的閱讀水平,有針對性地幫助其提升閱讀能力。從圖書館層面來說,對于嬰幼兒,圖書館要營造一定的閱讀環境以激發其閱讀興趣并吸引他們來到圖書館;對于兒童,應幫助他們獲得終生學習和信息素養的能力,使他們能夠參與社會并為社會做出貢獻;在青少年從青春期到成年期的過渡階段,圖書館應該有針對性地為他們提供教育、信息、文化和消遣方面的服務[37]。

5 結語

《中國兒童發展綱要(2011-2020年)》中明確提出推廣面向兒童的圖書分級制,2020年《關于促進全民閱讀工作的意見》提出,推廣階梯閱讀,建立階梯閱讀體系,這對我國少兒分級閱讀工作提出了更高的要求。我國分級閱讀的發展需正視分級閱讀存在的局限性,科學辨析影響可讀性的因素,發揮分級閱讀的效用,從注重文本與讀者的關聯,將定量與定性因素相結合,構建由館員、教師引導的分級閱讀體系三方面入手構建分級閱讀模式。