社區組織程度和基層公共衛生體系構建

王盛 羅璟

關鍵詞 新冠疫情 社區特征 社區組織 社區防疫 基層公共衛生體系

〔中圖分類號〕R197.1 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕0447-662X(2022)03-0021-12

一、引言

從2020年初開始席卷全球的新冠肺炎疫情對全球經濟及社會發展產生了巨大的影響,也凸顯出公共衛生安全的極端重要性。2020年6月2日,習近平總書記主持召開專家學者座談會并發表重要講話,強調要構建起強大的公共衛生體系。近兩年來,黨和政府也多次對此作出重要部署,充分彰顯了對公共衛生安全的重視。國際公共衛生巨匠溫斯洛認為,“公共衛生是通過有組織的社區努力來預防疾病、延長壽命、促進身體健康和提高效益的科學與藝術……需要社會工作者與醫生、護士、細菌學家、流行病學家等多類高能力人才的共同參與”。①而在應急管理重心下移的治理背景下,在“動態清零”的抗疫政策部署下,社區以屬地化管理的“前哨”優勢,當仁不讓地成為疫情防控的最前線。②因此,構建強大的公共衛生體系,其基礎扎根在社區組織和社區治理上。在全民抗疫的關鍵階段,中央和地方政府尤其關注社區基層防控狀況,曾明確指出“大幅度充實基層特別是社區力量,織密織牢社區防控網”。③而此次疫情作為近年來在國內發生的感染范圍最廣、傳播速度最快、防控難度最大、打擊力度最嚴的一次重大突發公共衛生事件,在給我國人民帶來深重災難的同時,也對我國自2003年SARS疫情以來社區公共衛生防控狀況進行了一次重大考驗,激發了對構筑社區基層防控力量的迫切需求。

公共衛生事件本身會對社會和民眾帶來較大的心理壓力,①而疫情期間有不少報道顯示,由于社區層層加碼的“一刀切”式防疫管制措施限制了居民日常出行活動,不可避免地給人民生活帶來不便,進一步加重了社區居民的負面情緒,在情況嚴重時部分居民甚至出現情緒惡化并引發心理疾病等問題。②但也有諸多社區由于組織得力、措施得當,及時消解了居民的緊張焦慮感,使居民易于接受并適應社區的防控安排,從而順利渡過了管控、隔離的困難期,迎來階段性勝利。譬如武漢市洪山區的華大家園小區就憑借著較高的社區組織程度與較快的防控應急反應,確保了全小區共計一千七百名住戶沒有一起感染或疑似感染病例,成為疫情震中的一片綠洲。盛洪濤等學者通過對武漢前線抗擊疫情的調查研究,證實了社區組織在疫情期間的管控、調度、服務、救助等方面均發揮了不可替代的重要作用,同時也指出當前社區管理仍存在人員欠缺、組織無序、智慧不足等通病。③以上研究結果與事實例證充分凸顯出社區組織和社區治理在公共衛生安全中的重要作用。

當前,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,各種變異毒株加速傳播,國內疫情常有反復跡象,人民群眾的生活仍不時受到疫情侵擾,其心理狀態有可能會因為長期受壓和緊迫—放松—再緊迫等系列變化而產生消極的應激反應。而一旦社區居民心理狀態回歸低落甚至惡化,就很容易對各項防疫措施產生不滿和逆反等抵觸反應,進而影響抗疫工作成效。同時良好的心理狀態本身也是公共衛生追求的目標。鑒于此,本文分析了新冠疫情這一公共衛生事件背景下社區居民在諸多社區防疫管制措施下的心理狀態及其規律,將焦點聚焦于社區居民心理狀態,并定量分析了社區組織程度等相關因素在影響居民心理狀態中的作用,以期為構建強大的公共衛生體系提供有益的理論支撐。

二、文獻綜述

在突發公共衛生事件初期,人們往往會因為事前沒有心理準備而出現緊張、慌亂等不良情緒,也容易因為思維混亂而產生過激的行為表現。某種程度上,突發公共衛生事件給人們帶來的心理與精神上的負面影響要遠遠大于對人們造成的身體傷害。④而新冠疫情作為最嚴重的突發公共衛生事件之一,其極強的傳播性與不確定性迫使全國各地不得不及時拉起警戒線并緊急按下暫停鍵,在此背景下,持續性的封閉隔離生活更讓民眾感受到強烈的身心煎熬。因此,Choi等學者認為新冠疫情不僅造成了全球健康危機,而且給社區居民的精神狀況帶來了二次危機,民眾的心理狀態亟須得到有效的關注與輔助治療。⑤這點也在Salari等學者的系統性回顧與薈萃分析(meta-analysis)中得到了印證。⑥

基于此,國內外不少學者都對突發公共衛生事件背景下社區居民的心理狀況及其影響因素展開了調研。Kaushal等學者對SARS早期的公眾心理做了回顧,發現抑郁、焦慮、譫妄等精神疾病共病現象明顯,被隔離的人容易感到厭煩、孤獨和憤怒,也容易出現認知障礙,而此次新冠疫情影響下的公眾心理癥狀表現與此有相似性。①孫夢媛等學者通過對疫情防控期間西安市的603名封閉管理社區居民進行線上問卷調查發現,城市社區居民的整體心理狀態不佳,容易出現一系列非理性的應激體驗。②對此,王維丹等學者通過量化統計與質性分析相結合的方法對浙江省心理援助熱線來電進行分析,將疫情期間公眾心理經歷分成了盲目期、恐慌期、煩悶期和調整期四個階段。③而張麗全等學者在突發性公共衛生事件心理問卷和自制問卷調研的基礎上通過分析得到社區居民在對疫情防治認知不足、對社區防控能力感知有限、自我隔離期間長時間壓抑等情況下更容易產生焦慮恐懼等不良心理反應。④楊婷等學者則通過便利抽樣法抽取了武漢市某社區的333位社區居民,并應用患者健康問卷和廣泛性焦慮量表對其進行調查,在對問卷數據進行多因素分析后發現,性別、文化程度、有醫護人員親屬等也是影響社區居民抑郁、焦慮情緒的主要因素。⑤王彩鳳和黃辰則進一步指出活動環境的受限、直接交流的減少、信息獲取的混亂和消遣方式的單一是影響居家隔離心理與生理變化的重要原因。

⑥除了社區居民以外,承擔更多環境風險的社區疫情防控工作者也是不少學者關注的調研對象。張平等學者利用癥狀自評量表(SCL-90)和自制壓力狀況測量表對近三千名遼寧省城市社區工作者開展問卷調研,并通過心理健康結構方程模型的構建分析出年齡、學歷與壓力對其心理健康的影響最明顯。⑦鞠玉朦等學者在新冠疫情發生期對湖南省社區防疫工作者和社區居民進行問卷調查,并通過Mann-WhitneyU檢驗、雙因素方差分析、多元線性回歸分析等方法挖掘出較差的心理彈性與對防疫工作的負面認知可能是引起社區工作者抑郁焦慮情緒的主要因素。⑧而McAlonan等學者通過對SARS暴發期間的一線抗疫人員的兩次評估得到一線抗疫工作者的壓力留存在一年以上的重要結論,說明對于一線抗疫工作者的壓力管理也是疫情防控的重要組成部分。⑨

同時,張迪等研究發現,個體在突發公共衛生事件的隔離過程中雖然會產生消極心理情緒,但社會支持等保護因素可以降低隔離的負面影響,甚至能夠促進個體和人際的積極改變。⑩這也從某種程度上說明了積極的社會支持與有效的治理方式可以應對、甚至及時解決突發公共衛生事件帶來的心理健康問題。早在2015年,汪曉萍與劉彤就指出了社區心理健康促進工作對于社會建設與社區治理的重要地位,以及其對于共建美好社區的積極意義。⑾

基于上述文獻回顧可以看出,目前雖然有部分學者關注到了SARS、新冠疫情等公共衛生事件影響下的社區居民和社區工作者的心理健康問題,但他們關注的重點往往在單個個體或小范圍群體,分析的視角不夠全面。社區組織作為公共衛生體系的有機組成部分和基礎節點,在維護公共衛生安全風險的工作中扮演著極其重要的角色,理應成為人們研究的焦點,但當前該領域仍留有空白。因此,本文將以社區組織以及社區特征為主要著眼點與最終落腳點,聚焦居民心理狀態問題,探討“有組織的社區努力”如何建構起公共衛生安全的基層體系,以期為后疫情時代的社區更好應對突發公共衛生事件提供指引。

三、社區組織程度和社區防疫

“基層既是公共衛生工作的對象,又是公共衛生工作的目標,也是疫情防控中重要的一環”。① 在城市化發展和人口流動的大背景下,社區作為城市基層單元,具有復雜多元的社會階層結構和明顯的內部的異質性與個體化特征,日常治理難度大;在防控疫情的過程中,社區作為直面外部環境沖擊的第一線以及關切居民身心安危的最后防線,是公共衛生體系構建的關鍵一環和主要工作對象。此次突發公共衛生事件也是探索社區組織有效協同、構建社區公共衛生體系的契機。從結果看,有些地區做得比較成功,有些則存在不足。可見這一契機的把握需要有效的社區組織,方能把異質性、多元化的居民組織起來。

就社區組織的架構而言,已有學者指出,社區公共衛生架構不僅需要居委會、業委會、物業公司等正式組織共同構建和完善,②也需要社區居民等非正式組織力量的統籌與協同,形成有機整合體系下的良性互動。回顧社區防疫歷程,自上而下組織防疫宣傳的社區工作者、管理居民出入的物業服務公司,以及自下而上提供生活幫扶的居民團體、積極對接物資援助的社會組織,③都在社區防疫中貢獻了力量。其中,正式組織因其合法性、正規性、系統性,在社區防疫過程中發揮著中堅作用,是防疫力量的主心骨。正如習近平總書記2021年6月在考察社區基層時強調,“社區要搞好,一定要有堅強的黨組織領導的基層組織”。④但正式組織的運作受限于基層人力財力物力,覆蓋廣度有限,難以及時對接個體需求,在危急時刻容易捉襟見肘。而非正式組織往往是由于情感、興趣、需求等而自發出現的開放式的、未經嚴密組織的群體。其根植于居民自身的情感和需求,擁有深厚的根基和潛在的龐大規模,能在緊急事件中發揮獨特作用。但也因為其既沒有嚴格的規章制度,又沒有層級分明的組織架構,⑤難以形成科學合理的管控,削弱了其治理效能。兩者在常態化條件下往往各行其是,而在疫情下又都作出了相應貢獻。一方面,組織程度高的社區多種力量的融合程度就高、效果就好,反之則弱;另一方面,社區防疫工作也為各種社區力量組織起來實現社區治理效能提升提供了契機。

諸多實例已經說明突發公共衛生事件下社區組織程度會影響到社區防疫效果(進而影響居民的心理狀態),但就其影響機制的實證乃至定量研究極少。本文認為社區組織程度影響社區防疫可以從以下三個角度來分析:一是從資源導向視角看,社區組織關聯著能夠被社區居民所利用的一系列優勢資產和資源。易外庚等學者認為社區“硬”“軟”資源的協調使用是社區治理的根本保障。⑥從這一角度來說,社區組織本身就體現為資源優勢;且某些優勢資產,尤其是無形資產,如與疫情有關的專業信息、資源分配信息、專業化設備的獲取和使用能力等,并不單純與資金有關,而與組織能力密切相關;二是從過程視角看,社區組織程度包括組織結構水平和調動能力。①就工作特殊性而言,社區防疫不是社區工作者和社區物質資源的簡單堆疊,而是由諸多貼近、麻煩、復雜、繁瑣事務結合在一起運轉的系統性工作;它需要有效地組織,使其既服務于防疫需要,又能降低社區居民的不滿、焦慮等情緒,使得居民心理狀態趨于平穩。徐研輝等提出應將社區組織效率作為衡量社區能力的重要指標;②三是從風險管控的抗逆力視角看,系統自身面臨風險的抗干擾能力、個人主觀能動性形成的集體行動力以及社區組織的組織領導能力是社區抗逆力的重要組成部分,因而單從組織程度的角度可以將其簡單理解為對社區公共事務的領導力。③由于人們的意見往往存在差異,且容易因維護自身利益而產生抵觸心理,各方行為也會形成沖突,所以在面對既繁雜又存在風險的社區防疫工作時,社區工作者非常容易在重壓下顯露負面情緒,也會被不利的現實情況與負面反饋打擊積極性。而如果社區工作者失去行動力,則極不利于組織防疫工作。此時,強有力的領導力就是社區行動的核心支柱,也因此成為提高社區治理效能、改善人們心理狀態的關鍵。

通過上述分析,可以看到社區組織程度對于社區治理和社區防疫的重要意義,因而本文認為可以從資源獲取、事務組織和核心領導等角度增強突發公共衛生事件下的社區治理能力,改善非常態化情形下社區居民的心理狀態,從而構建有效的基層公共衛生體系。但在常態下社區組織程度的意義往往遭到忽視,而在非常態的突發公共衛生事件下,社區組織程度的意義和重要性才被人們發掘。這是本文研究的突出理論意義,也是下文計量模型設定的理論基礎。

四、模型和數據

1.計量模型設定以上的理論分析梳理了社區組織程度和社區防疫之間的關系,本文通過2020年新冠疫情期間的實證調查和計量模型來做進一步的探討。本文選擇多元回歸模型作為基礎模型,將社區居民在突發公共衛生事件下的心理狀態作為因變量,考慮個人特征、社區特征等因素對心理狀態的影響,建立基礎模型如下:

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε

本文模型變量如下:

被解釋變量(Y):本文選取的被解釋變量是社區居民及社區工作者在疫情期間的心理狀態,通過對心理狀態量表內的各項打分取均值的方式得到每位受訪者的心理狀態指數,數字越大代表心理健康程度越高。心理狀態量表來自世界衛生組織五項身心健康指標WHO-5。④

核心解釋變量(X5):本文選取社區組織程度為社區治理能力的主要反映指標,即本文的核心解釋變量。根據上文探討,本文定義的社區組織程度是社區組織健全程度、社區資源和人手充足程度、社區行動力情況三項指標的平均值,數值越大說明社區組織程度越高,治理能力越好。前文已經對理論基礎進行了闡釋。本文認為,社區抗疫期間,尤其在抗疫初期,由于信息不夠充分、對未來預期悲觀、身邊物資緊缺、社區防控措施趨嚴等多方因素的疊加,社區居民的心理防御容易被擊潰,往往會在生活和工作因抗疫受到較大影響時出現劇烈情緒波動,因而在日常生活方面需要得到幫助,在心理情緒上需要得到安撫。面對以上種種困難,如果社區組織程度低下,則難以應對嚴峻的防疫任務,導致居民滿意度下降,進一步影響他們的心理狀態。因此,從社區宏觀角度出發,社區組織程度是一個重要的解釋變量。

控制變量:個體特征(X1):主要包括受訪者的性別、年齡、受教育程度、居住區域等。前三者是典型的個體特征,不同特征的人群可能會在同樣的環境影響下有不同的心理應激反應與心理狀態,因此有必要通過將其設定為虛擬變量,從而在分析過程中控制其相關影響。此處的居住區域,意指受訪者的日常生活空間范圍在整體上屬于城市中心區、城市郊區、縣城鎮區,抑或是農村。出于對新冠疫情的發展特點、我國社區資源的分布差異以及人群的居住分異加大等原因的綜合考慮,我們認為居住區域也可視為一項個體特征。簡而言之,不同區域的社區差異本身可能就會帶來心理狀態的差異。

個體狀態(X2):

個體狀態包括疫情期間個人的居所及居住狀態、工作狀態、生活便捷程度、對新冠肺炎疫情的關注程度、填寫時間等。① 居民心理狀態是一類過程變量,也是受訪者當時當地各種具體情況影響下的集合變量,因此,諸如生活是否便捷、是否被隔離、工作是否正常等也會影響心理狀態,應被控制。考慮到2020年上半年疫情發展速度很快,不同的外部信息會影響人們對這一突發公共衛生事件的判斷和重視程度,進而影響對社區管制措施的認同感,因此填寫時間以及對疫情的關注度等標志外部疫情信息強度與受訪者信息攝入量的變量也應得到控制,以確保結果的精準。

社區客觀條件(X3):社區的老舊程度、規模大小、是否存在疫情防控的不利因素②等情況都會對社區防疫難易程度產生影響,進而反映到社區居民的心理狀態方面。盛洪濤等對武漢前線的調查研究結果充分說明社區客觀條件對疫情防控帶來顯著影響,也直接影響著居民的心理狀態。③此外,一般認為,物業費的高低與物業提供服務的質量亦存在一定相關關系。陳鵬指出,由于物業費是物業公司的主要收入來源,在物業費價格長期難以上漲的情況下,難免出現物業企業提供縮水服務以降低成本的行為趨勢。④ 從居民角度,物業費作為其對物業服務的支付,其定價也與居民對物業服務的要求相掛鉤。綜合來看,物業費既影響到居民對社區防疫工作的預期,又與社區一線工作者愿意付出的努力相關聯,其對居民心理的影響機制較為復雜。

社區防控情況(X4):以上社區總體特征對受訪者心理狀態的影響最終還應結合基本物資可得性、社會援助與志愿者參與度等防控情況。其中,物資可得性指社區附近的藥店、醫院、商超等基本防疫物品(如口罩、酒精消毒液、非處方藥品等)的充足程度。志愿者參與程度與社會援助意味著社區內部與外部的支持力量。顯然,以上條件越好,居民心理狀態越好。

根據以上論述提出本文假設:

H1:新冠疫情防控期間社區居民的心理狀態受其個體特征、個體狀態、社區客觀條件、社區防控狀況和社區組織程度影響。限于篇幅,分假設不一一列舉。

2.描述性統計分析

本文以全國范圍內的社區居民為調研對象,采用滾雪球抽樣法和問卷調研的方式,就疫情期間的生活工作狀態、社區情況、心理狀態等方面進行調研。華東師范大學東方房地產研究院、上海市政府發展研究中心“房地產與城市管理政策研究工作室”、上海市房產經濟學會物業管理和小區綜合治理專委會于2020年3月24日通過線上平臺聯合發布“疫情期間社區防控情況調查”問卷,并于5月1日截止回收問卷,最終共收回問卷825份,剔除無效問卷后,共計獲得有效樣本823個。對參與此次調研的有效樣本進行描述性統計分析,結果如表1所示。

表1 人口變量描述性統計

從表1可見,受訪者以中青年群體為主,年齡主要集中在19—45歲(84.06%),且主要偏向高學歷人士(本科及以上占比83.22%),女性樣本稍多(57.18%)。受訪者主要分布在城市中心城區和城市郊區(79.69%),對疫情關注程度較高(94.28%)。截止問卷回收階段,大部分受訪者已基本恢復工作狀態(80.9%)。關于受訪者的社區特征,大部分受訪者所在社區建成時間大多在30年內(84.54%),且以有圍墻的封閉式與開放式為主(85.52%)。社區規模分布則較為均勻,“200—2000戶”區間最多,總占比67.76%,“2000戶以上”總占比15.57%,“200戶以下”占比16.67%。社區防疫的常見不利因素中,老齡化程度高(20.19%)與租客占比較高(14.48%)是最主要的兩項。

根據樣本個體特征與樣本所在社區特征的描述性分析可以看出本次調研覆蓋的樣本較為全面,但偏向城市和高教育程度群體。結合信息關注程度等指標,可以認為,本研究的主要對象為城市內關注新冠疫情的、具有相當信息收集能力和分析能力的群體。總體而言,受訪者對于本文所論述的各類變量處于易感知狀態,有助于本文所建立的模型驗證。

同時為了檢驗心理狀態量表在本調查中的信度,采用克隆巴赫系數對所用心理狀態量表(WHO-5)進行可靠性檢驗,發現該維度下的信度α大于0.9,說明該指標量表具有較強的內部一致性與良好的統計參考價值。

五、分析結果

1.社區居民心理狀態影響因素分析結果

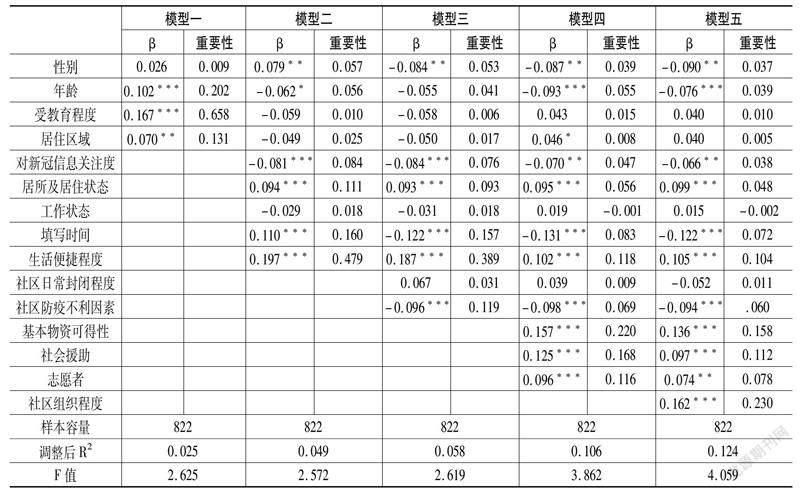

本文基本模型因變量為連續變量,自變量包含分類變量和有序變量。綜合考量,采用最優尺度分析方法,選擇IBM SPSS Statistics 25軟件進行分析(結果見表2)。

表2 回歸分析結果

注:*p<0.1;**p<0.05;***p<0.01。

將影響因素逐次分批納入模型,各模型均整體顯著,說明模型成立,且調整后R2逐步增大,說明各變量均對社區居民心理狀態產生影響,驗證了模型的假設。從調整后R2的增量情況看,社區防控狀況、個體狀態解釋能力最大,其中社區組織程度作為單一變量貢獻了0.018(全部為0.124)的R2增量,充分說明這一核心解釋變量的有效性和重要性。而根據模型五可知,社區組織程度這一變量的重要性(重要性類似于解釋力,為0.230,詳可參見張文彤等①)最高,基本防疫物資可得性、社會援助、生活便捷程度其次。可見,實質性因素在影響社區居民心理狀態中占據主要地位。

志愿者、填寫時間和社區防疫不利因素均顯著,重要性居于中等。其中,填寫時間重要性不低,說明隨著人們對疫情了解程度加深與對社區防疫工作的熟悉,同時伴隨國內疫情形勢趨于穩定,居民心理狀態逐漸轉好。而社區不利因素這一變量系數為負,則意味著在未來的社區防疫或其他突發公共衛生事件中對此類社區需要更多的關注和資源投入。志愿者作為社區內在組織資源,與社區組織能力有著一定的關聯性,其正向顯著結果說明未來的社區治理應充分挖掘內部資源,用好內部組織力量。

居所及居住狀態、對新冠信息關注度、性別、年齡等個體變量雖然顯著,但重要性較低。相對而言,女性、年長者在面對突發公共衛生事件的社區管制下心理狀態較差;居所狀態越自由,心理狀態越好。以上符合基本認知,說明本次調查的結果具有一般性,側面驗證了調查本身的嚴謹性。本次調查結果還顯示,對新冠信息越關注的居民心理狀態可能越差,在一定程度上意味著對新冠信息越關注并不等同于受訪者的信息不對稱程度越低。事實上,在疫情發生早期,各種信息魚目混珠,普通群眾很難辨別其中的真偽和重要程度,反而有可能因為自身存在的各種切身關懷、不利處境而受到過量信息的侵擾,導致心理狀態較差。因此,在突發公共衛生事件中,及時發布并整合權威性信息對改善居民心理狀態有極其重要的意義。

教育程度、居住區域、工作狀態、社區日常封閉程度等變量不顯著。其中,居住區域、社區日常封閉程度等差異對心理狀態并無明顯影響,這可能與此次疫情本身傳播的廣泛性以及我國防疫工作的普遍化相關聯。而工作狀態這一變量則可能由于受訪階段生產工作秩序的逐步恢復而降低了對居民心理狀態的影響。此外,教育程度的不顯著也從某種程度上說明了在廣泛而嚴重的新冠疫情面前,部分個人特質無法提供額外的信息或心理支撐,幾乎所有人都受到疫情及社區管制措施的影響。

在當前高度發達的城市生活里,隨著社區規模的擴大、涉及事項的專業化程度加深、居民個體性和自我表達需求的提高、社區流動性的加大,社區治理工作越來越需要良好的組織,這也逐漸成為突發公共衛生事件中影響居民心理狀態最重要的因素。社區組織程度越高,居民心理狀態越好,這充分印證了提高社區組織能力的重要性。事實上,前述影響變量中,社區特征和狀態一類變量,諸如物資、社會援助、志愿者等,均與社區組織程度有關,也說明了對居民生活不便程度進行識別從而提供針對性援助的快速應急狀態,更需要社區具有良好的組織、充足的人手和足夠的行動能力。它既是資源等“硬件”的體現,更是基層組織能力等“軟件”的集成。

綜上,假設H1得到部分驗證。

2.社區組織程度的相關調節因素分析結果

前述分析已經說明,在社區防疫這一特定背景下,社區組織程度是影響居民心理狀態最重要的因素。但其具體的作用機理是較為復雜的,可能會受到特定因素的調節作用。

從微觀層面看,居民的心理狀態與個體本身面臨的現實需求、壓力、滿足程度等有著必然的聯系;從宏觀層面看,社區整體情況既會影響防疫實際工作的狀態,從而改變居民的個體狀況,又會從認知層面影響居民對于現狀的判斷從而改變其心理狀態。因而社區組織程度對居民疫情期間心理狀態的影響可能不僅與社區防疫客觀特征有關,也與居民對社區此類現狀的認知有關。本文據此提出以下假設:

H2:新冠疫情防控期間社區組織程度對居民心理狀態的影響受到多種因素的調節作用。

其中,調節變量包括基本防疫物資可得性、社區規模、社區封閉程度、社區防疫不利因素和物業費。社區周邊基本防疫物資可得性可能與社區組織程度有關,但更多的是作為外生變量。因為在物資充足的條件下,基本物資帶給社區居民的物質與心理支撐更容易消解居民心中的恐慌情緒,也會在無形中降低居民對社區組織程度的要求。同樣,社區規模小、封閉程度高、防疫不利因素少等特征也會從主客觀兩方面讓居民覺得社區組織程度的弱勢對現狀的影響不大,因而社區組織程度對心理狀態的影響就小。

而物業費則是一個復雜的因素,如前所述,物業費的高低與物業提供服務的質量存在一定相關關系,也與居民對物業服務的主觀要求、疫情期間行動受限的不滿意度相掛鉤。因此這一因素對居民心理的影響機制較為復雜。

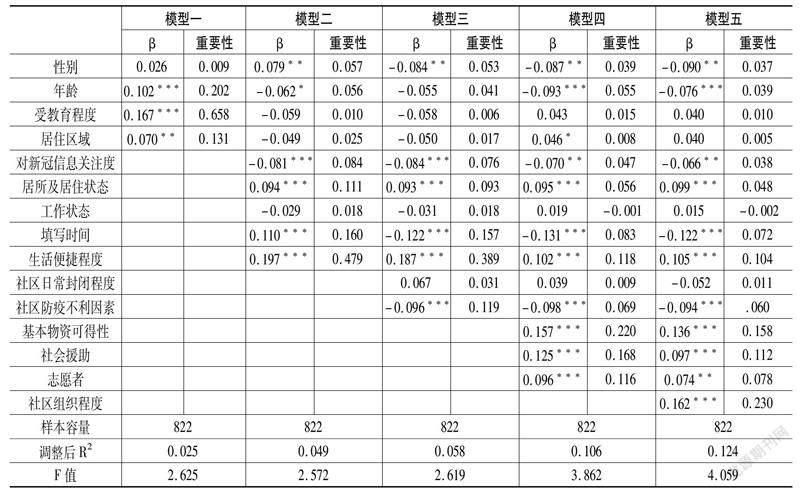

分別加入以上因素與社區組織程度的交叉變量,以及全部加入交叉變量,采用IBM SPSS Statistics 25軟件進行分析,結果見表3。

表3 調節效應分析結果

注:*p<.1;**p<0.05;***p<0.01

從表中可見,以上調節效應均顯著成立,其重要性由高到低依次為基本防疫物資可得性、社區日常封閉程度、社區防疫不利因素、物業費和社區規模。可以發現前三者均屬于比較直接影響到整體防疫形勢的社區特征變量,而物業費和社區規模的影響則比較間接。

從交叉變量系數的正負性看,基本防疫物資可得性、社區規模、社區防疫不利因素系數為負,物業費系數為正。前三者結果符合前述假設機理;后者結果則說明,物業費越高,居民對整體秩序、社區氛圍、隱患控制等的要求越苛刻,對社區組織程度的要求越高,以期能通過較小的經濟成本獲取較大的利益空間。① 該結果也進一步印證了引言所述的應提升社區治理能力的重要性。在人民群眾生活水平逐漸提高的當下,居民所追求的不僅是物資豐富等硬性條件,還對社區治理水平提出了更高的要求。

比較有意思的是,社區日常封閉程度在單獨納入模型時系數為負,全體納入時系數為正。這可以被理解為這一因素與其他調節因素之間存在一定的相互作用關系,在其他因素被控制后,社區封閉程度越高,則社區組織程度對居民心理狀態的影響越大。例如社區封閉程度與社區檔次之間就可能存在一定的關聯性。一般而言,日常封閉程度高、管控力度大的社區往往檔次較高,由此居民對社區組織程度和社區防疫工作效果的要求就更高,其機理與前述物業費類似。

綜上,假設H2得到驗證。

六、結論與建議

本文通過理論分析梳理了社區組織和建立基層公共衛生安全體系的關系,并通過問卷調查數據檢驗了個體特征、個體狀態、社區客觀條件、社區防控狀況以及組織程度對新冠疫情防控期間社區居民心理狀態的影響。其中,社區組織程度(及相關變量,如志愿者等)的影響最大,且這一變量對心理狀態的影響受到一系列社區特征變量的調節作用。這些充分證明,社區組織程度高能有效改善疫情期間防控狀況下社區居民的心理狀態。據此,本文從提升社區組織程度的角度對疫情常態化影響下的社區防疫工作提出以下建議,以期為疫情常態時期的社區公共衛生安全體系建設提供有益支撐。

首先,應當加強社區組織意識,提升社區應急處理能力。社區作為承載了公共衛生事件臨時響應行動的常態性場所,②可能會經常面臨突發性事件的防控壓力;而其是否具備足夠的核心應急能力與水平,則直接關系到突發事件的處置成效。③ 因此盡早培養社區組織意識和能力,不僅對提升社區防災韌性有極其重要的意義,也能帶給社區居民“遇事不慌”的心理慰藉和底氣。經本文實證研究分析可知,社區組織健全程度、資源和人手充足程度以及組織行動力是增強社區組織程度可以努力的三個方向。因此,各社區可以針對疫情防控中暴露出的問題調整當前人員調配、物資儲備、協調方式,并通過化用高效組織形式與技術要素,激發社區組織動員活力,提升社區服務能力與專業化的危機處理能力。本次調查發現,社區組織程度越高,獲得外部社會援助的可能性也越大(相關系數為正且顯著,為0.214;在排除物業費的影響因素后仍然為正且顯著)。可見,社區組織能力意味著主動性和自助行動能力。同時,在社區防疫中,也要密切關注社區居民生活是否存在困難、困難能否得到幫助解決、物資是否充沛等直接性問題,將社區組織發揮的效用落到實處,以實現穩定居民身心健康的最終目的。

其次,就社區組織工作的主要承載者———社區一線工作者而言,他們需要得到更多的關注。正式組織是提升社區組織程度的主力軍,也在本次疫情中承擔了繁重任務。本次調查發現,防疫工作中有3400%的社區工作者感到“壓力比較大”和“非常大”,40.00%感到“有時有壓力”。在此情況下,選擇“靠自己排減壓力”的占了38.00%,“向家人傾訴”的占了21.60%,而選擇“向單位領導或是同事傾訴”以尋求支持的僅占14.40%,可見正式組織在成員支持方面的工作不夠到位。在自我認知方面,有4535%的被訪者認為自己在“網絡和新媒體相關能力”和“公共衛生專業知識”方面存在不足,也有1749%的被訪者認為“與居民的溝通能力”不足。值得注意的是,居民對于社區工作者滿意與否的關注點則主要在于服務態度(2206%)、工作是否盡責(19.88%)、工作是否流于形式(17.71%);而專業程度是否到位(15.58%)和工作技能是否熟練(8.70%)等排序反而偏后。因此,從以上兩則偏差可以發現,在完善社區組織程度、提升社區治理效能方面還有許多工作值得深入分析、持續提高。

第三,還要完善志愿服務機制,補充社區組織后備實力。志愿者作為社區內部資源,是提升社區組織能力的潛在支持者,也是社區人力資源的特殊組成部分,能對物業服務人員和社區工作者起到很好的補充作用。本次調查發現,社區組織程度越高,志愿者發動情況也較好(相關系數為正且顯著,0.236)。因此,應善用組織能力,積極組織建立社區志愿服務隊伍,完善志愿服務管理機制,這對于推動社區治理工作有效開展、安撫并穩定居民情緒狀態等方面有著重要作用。具體來說,可以建立社區官方志愿服務平臺,并明確居民參與志愿服務的各項制度規定,實現志愿者準入、退出程序的規范化,提高群眾參與社區治理的主體意識。① 與此同時,還可以對積極參與志愿服務并有突出表現的群眾予以一定獎勵,以鼓勵更多居民投入社區治理,增強社區組織整體實力。

最后,還應關注社區整體情況,根據社區客觀因素有針對性投放資源,這實質上也是有效組織的另一面。現階段,新冠肺炎疫情雖然在我國得到較好控制,但仍是未來發展不可忽視的重要風險性因素,國內也將持續存在“外防輸入、內防擴散、人物同防”的壓力。② 因此,堅守好社區防疫堡壘仍然任重道遠。由上述實證結果可知,老齡化程度高、境外人口和租客人數多等客觀因素既對突發公共衛生事件中社區居民的心理狀態有直接影響,又會通過對社區組織程度的調節作用產生間接影響。所以在社區日常管理中,要對此類狀況予以更高關注,盡早完善醫療物資儲備與應急管理制度,真正實現“藏儲于民”,減輕突發事件中的社區應急壓力。③ 同時,保障社區的信息通達度,使不同人群及時了解突發事件的最新情況和社區內部組織安排,也是做好此類社區防控工作、緩解居民緊張狀態的關鍵。

突發公共衛生事件頻率低、影響大,社區作為公共衛生體系的基礎,是打贏當前防控持久戰的關鍵防線;而社區組織程度作為其中的重要抓手,也必將在未來發揮出越來越重要的作用。自SARS暴發以來,我們又一次經受住了突發公共衛生事件的考驗,但也暴露出諸多不足。值此“兩個一百年”奮斗目標歷史交匯點的關鍵時刻,更需對突發公共衛生事件中獲得的經驗教訓進行總結提煉,通過相關基層組織提高居民對公共衛生安全的認識,排查排除所在社區的公共衛生隱患,進一步加強社區組織能力建設,從緊從細從實夯實公共衛生體系,堅決防止出現疫情社區傳播擴散現象。

作者單位:華東師范大學經濟與管理學部

責任編輯:韓海燕