不同管理模式對毛竹碳匯供給潛力的影響

——基于浙江余杭、臨安的調查數據

○浙江農林大學經濟管理學院 張詩云

一、引言

隨著工業化的發展,以溫室效應為主要特征的全球氣候變化問題十分嚴峻,降低大氣中二氧化碳濃度刻不容緩。相對于減少工業排放這一舉措可能導致的經濟運行減緩,森林碳匯通過光合作用吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤中,有效減少二氧化碳在大氣中的濃度,被視為解決氣候變化的一種有益嘗試。

在所有的森林資源中,毛竹因為其生長速度快、成材時間短、固碳能力強的特點,成為嘗試重點[1]。且在全球森林資源面積大幅下降的背景下,竹林的分布面積卻以3%的速度持續增長。其中,我國竹林面積有近538.10萬hm2,為毛竹碳匯研究提供了堅實基礎[2]。

隨著經濟發展與環境變化,毛竹林的經營類型不僅有普通的材用林、筍用林及筍竹兩用林,還出現了以生態效益為主要目標的毛竹碳匯林,因此相應的科學研究也就需進一步跟進。且現有研究多使用計量模型對竹林固碳能力進行單一因素的實證研究[3-4],但竹林生長是個復雜的綜合系統,同時受自然生長、人為管理與經濟的影響[5-7],需要我們全面地考慮各個因素之間地相互影響,以系統動態的方法去思考。

二、研究方法與理論機制

(一)系統思考方法及模型設計

系統思考方法,是一種系統仿真方法,是基于系統行為與內在機制之間的相互聯系構建變量之間的數學關系或邏輯關系。這種對整體運作本質的思考方式,是把結構的方法、功能的方法與歷史的方法融為一個整體,從整體出發尋求改善系統行為的途徑[8]。

模型基本元素包括流量、存量與輔助變量。模型設計并非依據抽象假設,而是秉持“凡系統必有結構,系統結構決定系統功能”的系統科學思想,以現實存在為前提,依據社會系統動態行為,綜合考量各個因素之間的相互影響關系構建仿真模型,對系統未來的行為做出模擬預測,形成信息負反饋鏈,對發展決策提供建議。

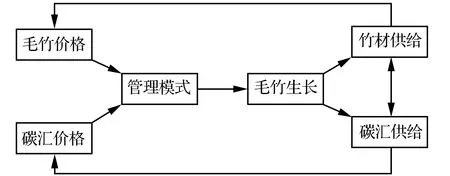

竹林生長是一個自然生長過程、人為管理過程與經濟過程相互影響的綜合系統。竹材市場的毛竹價格會影響竹林經營者的管理積極性與管理水平。竹林管理模式與投入又將作用于竹林的生長,如水肥會影響毛竹的出筍率、平均胸徑、生物量與碳匯量,采伐率會影響竹林的立竹數,最終這些林分結構影響到竹林的生物量與碳儲量。而竹材供給與碳匯供給又分別調節竹材市場與碳匯市場,如此形成一個相互影響的綜合系統,具體如圖1所示。

圖1 管理模式對碳匯供給的影響機制

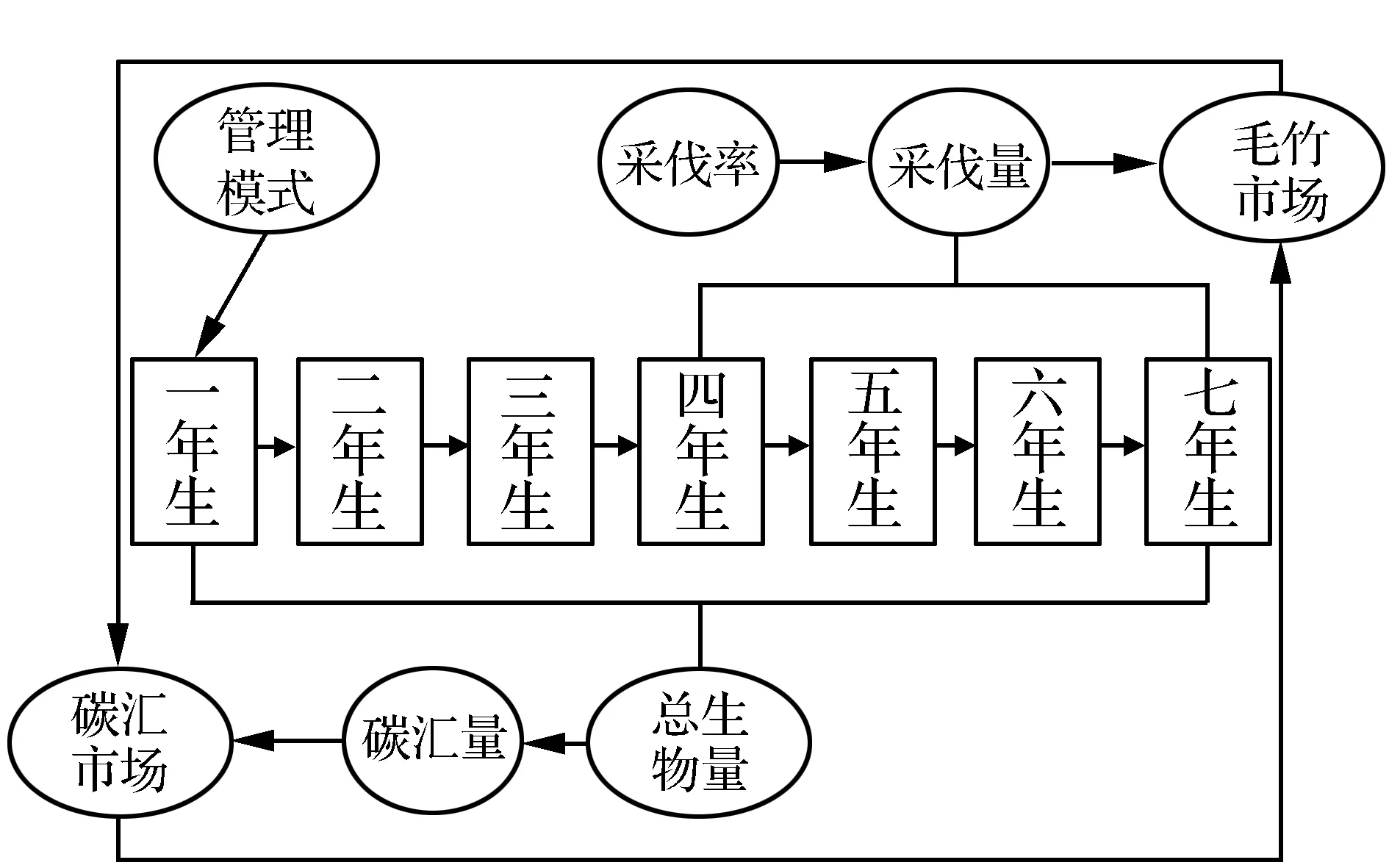

模型構建使用軟件STELLA9.1.3,以竹林生長系統為核心,受管理模式的影響,協同聯系毛竹市場與碳匯市場。竹林生長系統如圖2所示。

圖2 竹林生長系統

竹林生長系統基于毛竹的生物學特性而建立,流量包括流入與流出,即一年生的竹筍量與八年生的老竹量。存量即各年齡段的毛竹立株數,速率變量即竹筍采伐率、竹材采伐率。毛竹自然生長周期為八年,一年生的竹筍量基于二、三、四年生的毛竹基礎上發筍,自然存活率設定為80%,且受到竹林立株密度的影響。四年生以上的竹子可以開始采伐,采伐量等于適齡毛竹量乘以采伐率。毛竹在第八年進入自然死亡,生長鏈終止。考慮到現實情況,設定毛竹的自然損耗率為2%。竹林總生物量根據周國模等學者的研究,基于竹齡與胸徑計算得出。碳匯量由生物量乘以碳匯量系數得到。

(二)毛竹生物量與碳匯供給量的計算方法

對于林分結構因子與生物量之間關系,有不同的計算方法,目前精確度最高的是范葉青等[3]學者建立的單株毛竹二元生物量模型:

其中,f(D,A)為計算所得毛竹單株生物量(kg),D表示單株毛竹胸徑(cm),A表示單株毛竹年齡,總生物量則根據所有單株毛竹生物量求和得到[9]。

同時研究表明,毛竹的碳匯供給量又取決于毛竹的生物量,由生物量乘以碳匯量系數0.504得到[10]。

(三)不同管理模式對碳匯供給潛力的影響機制

不同的竹林管理模式所采用的管理措施不盡相同,通過施肥、除草與采伐,結合管理水平的差異,直接或間接地影響竹林林分非空間結構,主要體現在竹林立竹數、平均胸徑與竹高、竹齡等因子方面[11]。而林分因子會影響竹林的生物量,繼而對碳匯量產生影響,形成“管理模式-林分結構-生物量-碳匯量”的作用鏈。

但與此同時,碳匯的供給反過來也會影響管理模式,通過供給調節碳匯價格再影響竹林經營者的經營管理積極性導致管理模式與管理投入的不同,以此形成一個循環與負反饋鏈的復雜系統。

三、數據采集方法與調查結果

(一)數據采集方法

本文選取余杭賜璧村與臨安嚴家村的兩片毛竹林作為研究對象,進行實地測量與問卷訪談,對所得數據進行模擬與對比分析。臨安嚴家村的毛竹林為碳匯林,采用“桃花作”[12]管理模式,即竹林年年出筍但不挖筍,砍老竹后任其在山上腐爛,隔年人工除草。余杭賜璧村的毛竹林則是傳統的材用林,采用“大小年”[13]管理模式,即大年留筍養竹,小年挖筍砍竹。兩處研究點同樣位于浙江省杭州市,相近的地理位置有著近乎相同的自然氣候條件。在此前提下,不同的竹林管理模式對碳匯供給潛力的影響更具可比性。

1.實地測量

通過實地測量了解竹林生長狀況。在兩處毛竹林均劃定大小范圍相近的兩塊樣地,在當地有經驗的村民指導下,測量面積與坡度、清點竹筍、毛竹立株數、確定每根竹子的竹齡并測量胸徑。胸徑的測量選用軟尺,在距根部1.3米處進行測量,數值精確到毫米。測量完成后錄入原始數據,并做簡單處理,可見竹林基本生長狀況。

2.關鍵信息人訪談

通過對竹林經營者的信息訪談,詳細了解各自竹林的發展背景以及不同管理模式下的投入與產出。背景了解包括竹林地來源與竹林具體管護措施。投入主要包括肥料、除草劑、病蟲害防治、毛竹采伐與搬運、人工管理維護、運輸以及資金利息等成本,收入包括竹筍出售收入、竹材出售收入、碳匯交易收入以及政府補貼等。另外,就有關碳匯知識對經營者進行提問,以了解其對碳匯的認知程度,反映碳匯在我國的普及狀況。

(二)調查結果

1.毛竹林生長狀況

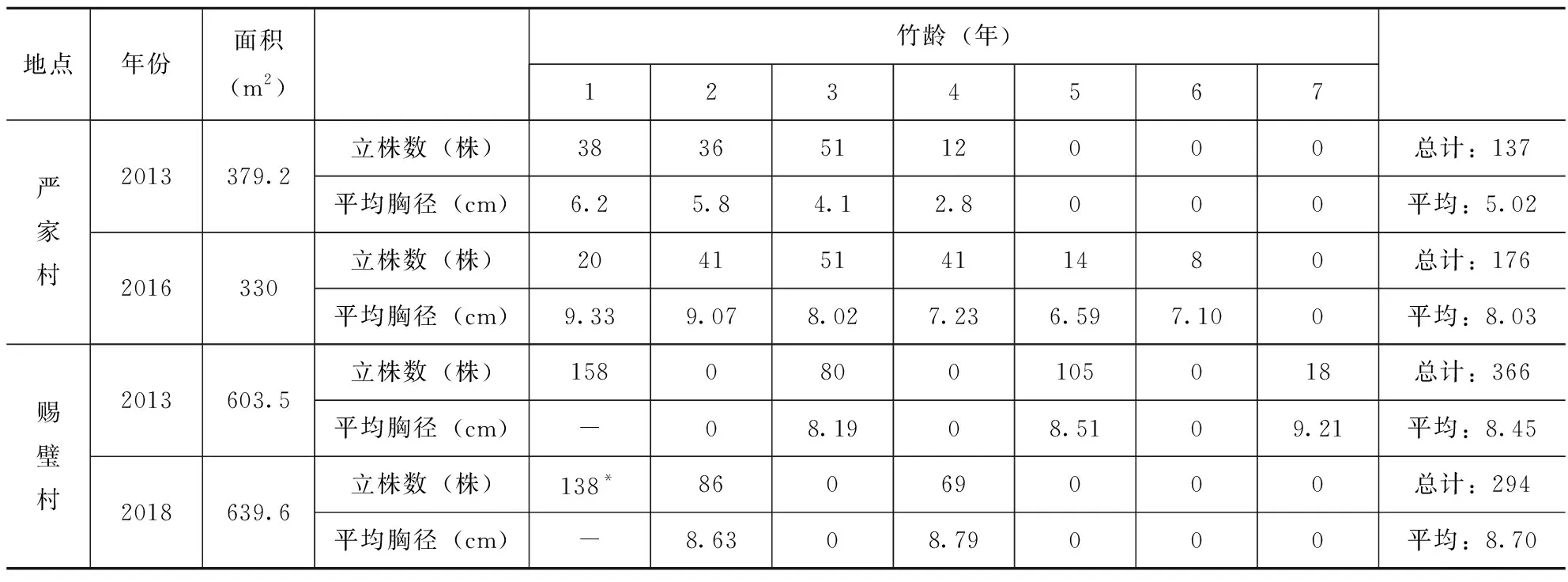

如表1所示,臨安嚴家村2013年、2016年所選取的測量面積大致相近,分別為379.2 m2、330 m2,清點毛竹總立株數分別為137株、176株。三年間,基地毛竹的平均胸徑從5.02 cm長到了8.03 cm,但這更大程度上是由于新造竹林的自然生長。其中,2013年對臨安嚴家村毛竹林的測量中,由于項目基地毛竹造于2008年,所以只有四年生及以下的竹子。而經過四年的經營管理,在并沒有砍竹挖筍的前提下,其立株數并沒有明顯的增加,側面體現其管理的粗放。

表1 毛竹林生長狀況

余杭賜璧村的測量面積相近,但總立株數卻明顯減少。平均胸徑則變化不大,保持在8.5 cm左右。此外,由于2013年調查時毛竹林處于“大年”,2018年處于“小年”,大年留筍養竹,小年挖筍砍竹,所以,兩次的測量數據中,竹子年齡正好錯開分布。2013年多一年生竹筍與三年生、五年生毛竹,2018年則是二年生與四年生的毛竹。其中2018年竹齡為1年的立株數為138株,是由經營者所估計的挖去竹筍數量。

2.價格與投入情況

從表2可以看出,兩處竹林地管理模式的不同。在化肥、農藥的投入方面,臨安嚴家村一直為0元,這是由于碳匯造林以環境保護為目的,項目合同要求不能使用任何化肥、農藥與除草劑,不能機械作業。只能采取人工除草的方式,所以這些勞動都將轉移到人工成本中。余杭賜璧村在2013年,在肥料上的投入為500元/畝,農藥為20元/畝,是精細化的竹林管理。而到了2018年,不再使用化肥農藥,是由于竹材價格低迷導致的管理積極性下降。

表2 毛竹價格、碳匯價格與毛竹林管理投入 (單位:元/畝.年,元/噸)

在人工成本方面,臨安嚴家村每年約15萬元,主要用于除草以及多年的老竹劈除,雜草留在山上,作為竹林的肥料。余杭賜璧村2013年的人工成本為280元/畝,而2018年則下降為93元/畝,是由于后者對竹林管護的投入意愿低,管理相對粗放,人工費用只用于劈山。

在運輸成本方面,兩地均為0元,但原由不同。臨安嚴家村由于前期是新造竹林,無竹可砍,所以沒有運輸需求。后期則是因為竹材價格一路下跌,經營者不愿砍竹售賣。所以項目至今,未出售過竹材,也就沒有相應的運輸成本支出。而余杭賜璧村雖然海拔較高,但收購商是“上門收購”,經營者只需將砍伐的毛竹運到路口邊即可,其運輸成本幾乎為0。

值得注意的是,臨安嚴家村由于是碳匯造林,初期投入成本大,按經營期限20年分攤,資金利息按5%計算,2013年資金利息為17元/畝,2016年則是10元/畝,可見投入相對來說是在減少的。

根據訪談,近些年毛竹市場的變化非常大,尤其是毛竹價格從2013年的1000元/噸直線下降為2016、2018年的400元/噸,對竹材銷售的影響極大。而碳匯市場上,碳匯價格一直在低位徘徊,價格始終沒能上升至當初專家所預期的100元/噸。

3.對應的管理模式認定

如表3所示,從實地考察的情況來看,2013年余杭賜璧村的毛竹林管護十分精細,竹林長勢非常好,毛竹粗壯,源于平均每畝投入大,是典型的集約化大小年管理模式。而到了2018年,由于竹材市場價格低迷,市場不景氣,經營者不愿投入,管理相對粗放,立株數相對減少,且小年伐竹挖筍,有稀疏感,是粗放型大小年的管理模式。

表3 毛竹林管理模式認定

2013年臨安嚴家村的毛竹林基地由于新造竹林不久,竹林內雜草較少,竹子沒有倒伏現象。由于受碳匯林管理的限制,不可施用化肥、農藥,不可進行機械化操作,其本身的管理措施相對大小年而言更粗放些,是半集約型桃花作的管理模式。而2016年竹林內雜草叢生,竹子大都營養不良,倒伏較多;且老竹無人砍伐,任其自然腐爛,可見平日里基本無人管理。這種情況與造林時的精細管理程度相距甚遠,相對來說,管理水平明顯下降,管理強度低下,是粗放型桃花作的管理模式。

四、結果與分析

本文利用模型運行導出數據,作圖對比不同管理模式下竹林地碳匯供給的曲線差異,并進行分析。由于兩處竹林總面積不同,為了能實現有效對比,選擇指標為每公頃碳匯供給量。設定系統模擬時間為20年,觀察其從2013年至2033年的碳匯供給走勢。同時,分別以2013年、2016年、2018年為起點,對比模擬結果的差異。最后,以集約化程度為影響因素,模擬不同集約化程度下的碳匯供給量曲線。

(一)桃花作與大小年對比

由2013年的調查得知,半集約型桃花作的碳匯供給潛力低于集約型大小年,但2013年碳匯林為新造竹林,為排除新老竹林對對比性的影響,以2016年成林后的桃花作與2018年的大小年作對比。從圖3可以看出,大小年的管理模式下竹林碳匯供給更加理想。這是由于大小年管理模式本身更加精細,施用化肥、農藥可以為竹林減少病蟲害,提供充足養分;定期采伐毛竹,合理地間隔成熟竹材的年齡,有利于更好地利用自然條件與立地空間。而桃花作不采伐毛竹,毛竹對于養分的汲取存在競爭性,過多的毛竹不僅會影響發筍率,還會導致其發育不良,毛竹胸徑小影響生物量積累,從而影響碳匯量供給。但矛盾的是,大小年施用化肥、農藥對環境的負面影響更大,具有一定的環境污染性,又與碳匯的初衷相違背。

圖3 不同模式下的碳匯供給

(二)不同集約化程度的桃花作對比

據圖4顯示,半集約桃花作與粗放桃花作的碳匯供給量均不高,大約在2024年前后,每公頃碳匯供給量在0.75~1.5噸之間達到波動平衡。這一數值與孟海月、劉強等人在2014年所提出的每年每公頃毛竹的固碳量在5.26~6.51噸相比,差距非常大。說明桃花作的管理模式下,林地效益不高。兩者相差不多的原因在于桃花作本身的管理是相對粗放的。

圖4 桃花作模式下的碳匯供給

而粗放桃花作的碳匯供給整體高于半集約桃花作,并不能表明粗放桃花作更加有利于碳匯供給,原因在于碳匯林基地為新造毛竹林,2013年實地調查時,只有四年生及以下的毛竹,影響了碳匯量的供給。

(三)不同集約化程度的大小年對比

如圖5所示,集約大小年的碳匯供給量明顯地優于粗放大小年,粗放模式下碳匯整體供給量下降非常多。表明大小年模式下,管理投入的不同,對碳匯供給量的影響非常大。集約大小年的碳匯供給量非常大,是因為這一管理模式下,竹林地投入非常多,通過農藥、化肥與合理采伐的精細化管理使林地毛竹生長良好,增加了碳匯供給。

圖5 大小年模式下的碳匯供給

通過上述對比可以發現,同一管理模式下,集約型經營更有利于碳匯供給。為進一步確定集約化程度對碳匯供給潛力的影響程度,本文進行如下模擬對比。

(四)不同集約化對比模擬

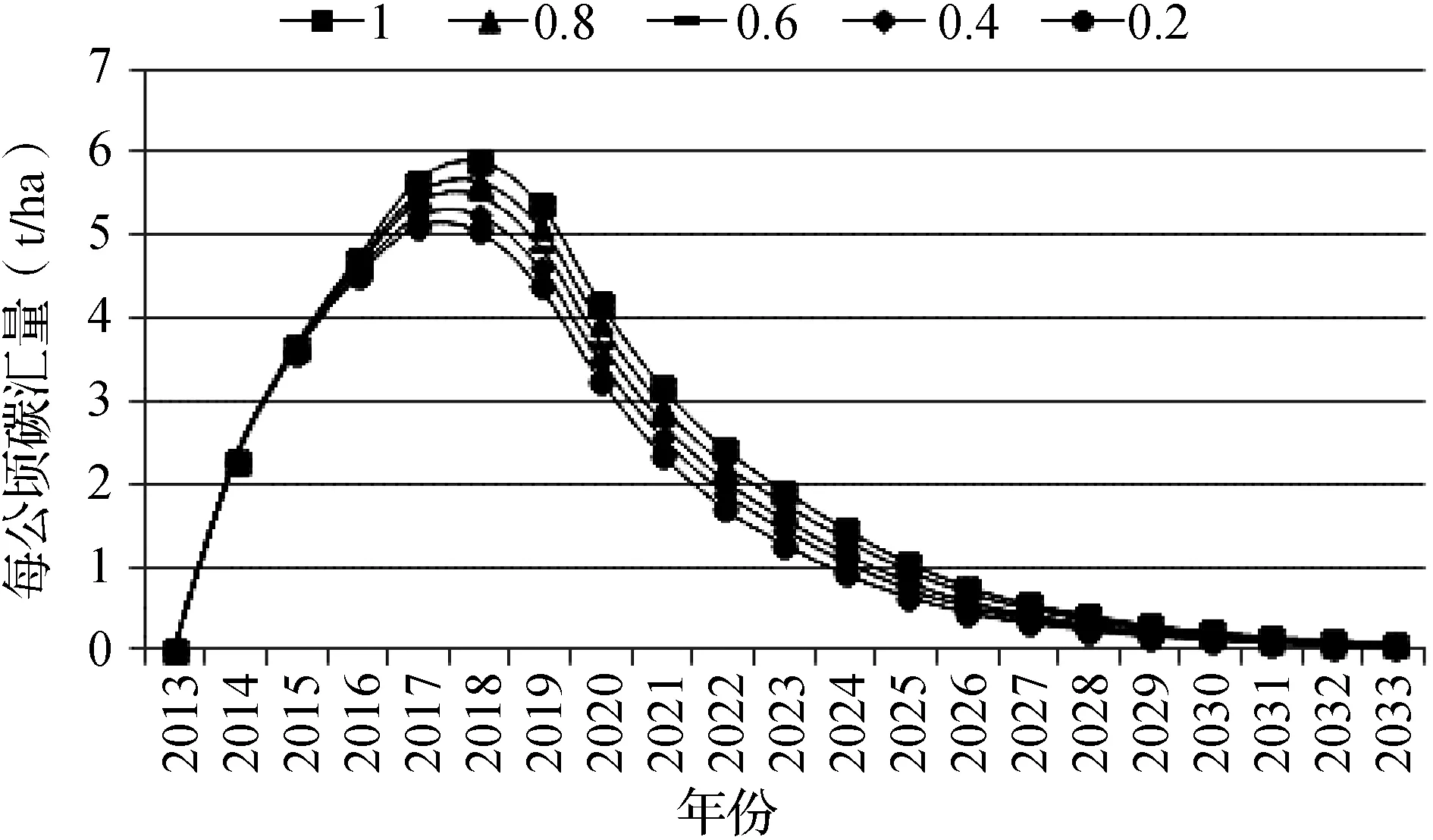

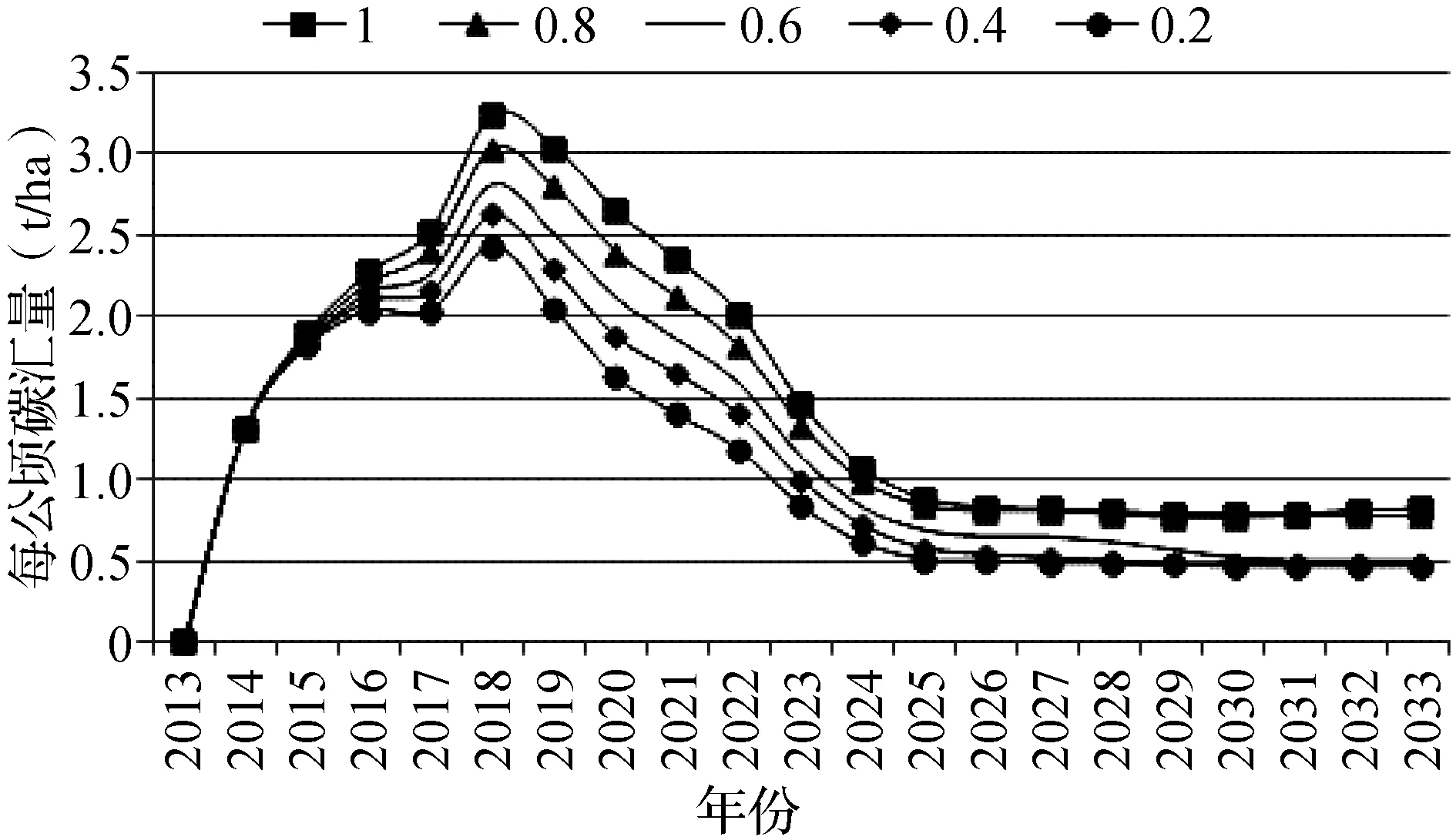

假定集約化程度分別為0.2、0.4、0.6、0.8、1,對桃花作與大小年模式下的碳匯供給量進行模擬,得到圖6、圖7所示的結果。

1.大小年模式

如圖6所示,集約化程度對大小年模式下的竹林碳匯供給具有一定的影響,在集約化程度為1的情況下,對碳匯供給的最高到達了近6t/ha;即使是集約化程度為0.2,最高也有5t/ha。以集約化程度為0.6與0.8,對應碳匯供給量分別為5.47 t/ha、5.66 t/ha,計算可得彈性系數為0.1。說明管理投入越多,大小年竹林的碳匯供給越理想。但集約化程度對大小年管理模式的影響力在5年左右,后續的影響不明顯,說明集約化程度有著上限。

圖6 集約化程度對大小年模式碳匯供給的影響

2.桃花作模式

如圖7所示,集約化程度與桃花作模式下的竹林碳匯供給也成正向相關,集約化程度越高,碳匯供給越多。以集約化程度為0.6與0.8,對應碳匯供給量分別為2.82 t/ha、3.04 t/ha,計算可得彈性系數為0.23。管理投入的增加會對碳匯供給產生積極影響。且集約化程度對桃花作模式的影響持續更久,可長達20多年。

圖7 集約化程度對桃花作模式碳匯供給的影響

對比圖6與圖7可得,集約化程度對于大小年模式與桃花作模式均有影響,但對于桃花作模式的影響更大。原因在于桃花作本身相對更粗放,管理投入變動后,影響程度相對要大。大小年模式本身的管理更精細,管理投入的影響更小。

五、結論

本研究采用系統動態模型,研究不同管理模式對毛竹碳匯供給潛力的影響。結果表明,不同管理模式的毛竹碳匯供給潛力的差異主要源于其集約化程度,即管理投入的多少。高度集約化程度下碳匯供給預期最高達到每公頃35~38噸,而粗放模式下最高則僅有每公頃7~8噸,兩者相比,差距甚大。集約經營相較粗放經營更理想,有利于增加單位面積的竹林立株數,以此增加竹林生物量與碳匯供給量。大小年的管理模式比桃花作更好,從管理投入來說,大小年比桃花作更精細。從生物學角度來說,大小年更符合竹林生物學特性。總之,集約經營的大小年模式下碳匯供給最為理想,粗放經營的桃花作模式下碳匯供給最不理想。