基于“藥輔合一”的丁香酚乳膏的研制和藥效研究

謝皓辰,陳金素,許蕊蕊,王秀麗*

1.北京中醫藥大學,北京 102488;2.云南省中醫醫院,云南 昆明 650021

“藥輔合一”理論是中藥制劑中的重要原則,通常指藥物中某些藥效成分兼任輔料的角色,以減少輔料的使用。輔料在中藥制劑中,除了作為承載藥效成分的基質外,還可以充當藥效成分,一同幫助中藥制劑發揮臨床藥效。由于中藥成分的復雜性和治療目的的多樣性,在中藥制劑的制備中,“藥”與“輔”之間并沒有明顯的界限。利用藥效成分的特殊物理化學性質,將其作為輔料,可以減少中藥制劑中輔料的量,提升中藥制劑的安全性和經濟性。

丁香為桃金娘科植物丁香Eugenia caryophyllataThunb.的干燥花蕾,丁香酚是丁香揮發油中的主要藥效成分,具有抗炎、抗氧化、抑菌和止癢的作用[1]。有研究表明,由于丁香酚結構中的苯酚類結構,使其即使稀釋2000 倍,仍具有明顯的抑菌效果[2]。因丁香酚確切的抗炎、抑菌效果與良好的促透作用,其常被制備成微乳劑、凝膠劑等外用制劑。但微乳劑制備相對困難、黏度低、對皮膚刺激性較大、不易在皮膚表面附著,且丁香酚水溶性差,不考慮制成水凝膠。脂凝膠雖有藥物貯庫效應,但丁香酚穩定性較差,不宜過多添加,因此也不宜制成凝膠劑[3]。相較于微乳劑與凝膠劑,乳膏劑制備工藝簡單,可以均勻溶解藥物有效成分,涂抹于皮膚可以使有效成分均勻釋放,既起到隔離作用,可避免外來刺激和感染,又可消炎、止痛,改善局部血液循環,同時有利于創面組織的修復和再生。

本研究基于“藥輔合一”這一中藥復方制劑中的重要指導原則,以丁香酚為油相制備乳膏,既可以發揮丁香酚抗炎、止癢、抑菌的藥理作用,又可以利用丁香酚良好的脂溶性和促透性[4]發揮其作為乳膏油相基質和促透劑的作用。

1 材料

1.1 儀器

CP225D 型電子分析天平(Sartorius 公司);KQ-300DE 型數控超聲波清洗器(昆山市超聲儀器有限公司);BDS260 型電熱恒溫水浴鍋(天津市泰斯特儀器有限公司);101-1AB 型電熱鼓風干燥箱(天津賽得利斯實驗儀器分析制造廠);3-18N 型臺式高速離心機(湖南恒諾儀器設備有限公司);SDPTOP SZN型解剖顯微鏡(尼康株式會社)。

1.2 試藥

無水乙醇(分析純,北京化工廠);去離子水(實驗室自制);硬脂酸、丁香酚(批號分別為CG10070052、C11384667,上海麥克林生化科技有限公司,純度≥99%);單硬脂酸甘油酯(批號分別為CG10070082、C10286479,北京華威銳科化工有限公司);甘油(批號:000619,北京化學試劑公司);十二烷基硫酸鈉(批號:1202021,廣東省精細化學品工程技術研究開發中心);尼泊金乙酯、羧甲基纖維素鈉(批號分別為20190907、20151107,天津市福晨化學試劑廠);復方醋酸地塞米松乳膏(廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠);二甲苯(批號:20091020,重慶川東化工集團有限公司);大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌(批號分別為19089037、17121207,北京北納創聯生物技術研究院)。

1.3 實驗動物

SPF 級昆明種小鼠100 只,雌雄各半,體質量18~22 g,生產許可證號:SCXK(京)2016-0002,購于北京斯貝福實驗動物科技有限公司,經過北京中醫藥大學實驗動物倫理委員會批準(BUCM-4-2019091004-3105),飼養于北京中醫藥大學動物房。

2 方法

2.1 Box-Behnken 響應面法篩選丁香酚乳膏基質處方

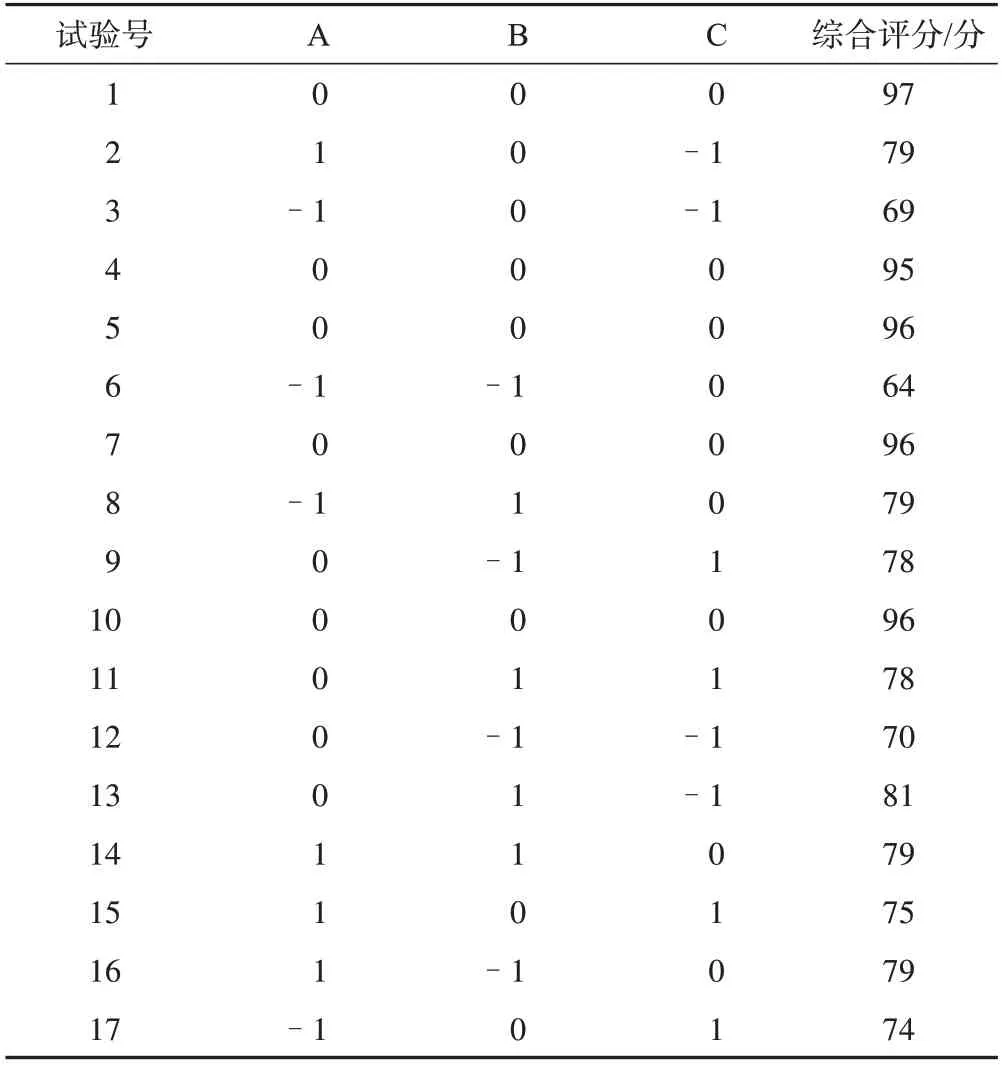

2.1.1實驗設計 預實驗結果表明,硬脂酸、單硬脂酸甘油酯和丁香酚的用量是影響丁香酚乳膏質量的主要因素。因此,探究不同水平下丁香酚用量(A)、硬脂酸用量(B)和單硬脂酸甘油酯用量(C)對綜合評分(Y)的影響,見表1。本實驗將以Y為評價指標,每個因素設置低、中、高3 個水平,通過Box-Behnken 響應面法來探究丁香酚乳膏的最優配方。

表1 Box-Behnken響應面法優化丁香酚乳膏基質處方試驗設計

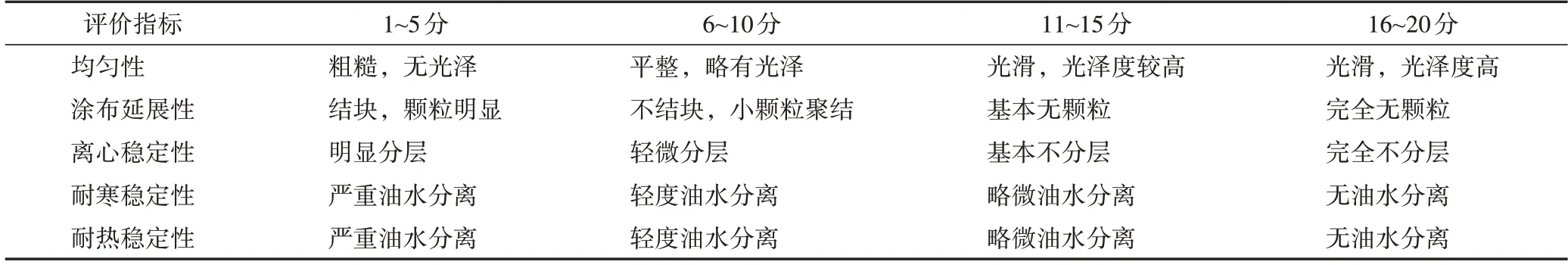

2.1.2評價指標和方法 本研究參考相關文獻標準,將從均勻性、涂布延展性、離心穩定性、耐寒穩定性和耐熱穩定性方面評價丁香酚乳膏質量并評分[5-6],用最終綜合評分來篩選出最優配方。丁香酚乳膏基質評價標準見表2。按公式(1)計算綜合評分。

表2 丁香酚乳膏基質評價標準

各項指標評價方法:1)均勻性。取樣品適量,觀察丁香酚乳膏顏色、光澤是否均一,質地是否光滑,靜置1 h是否自然分層;2)涂布延展性。取樣品適量,在載玻片上涂布,涂布過程中觀察有無結塊,是否產生顆粒;3)離心穩定性。分別取出等量乳膏于2個2 mL的離心管中,4000 r·min-1離心15 min(離心半徑為5 cm),注意有無氣泡產生,有無分層、變色等油水分離的現象;4)耐寒穩定性。分別取等量乳膏于3 個2 mL 的離心管中,密封,置-20 ℃保存24 h,取出放至室溫,觀察有無氣泡產生,是否發生分層、變色等油水分離的現象;5)耐熱穩定性。分別取等量乳膏于3 個2 mL 的離心管中,密封,置50 ℃恒溫箱中,恒溫保持6 h,觀察有無氣泡產生,是否發生分層、變色等油水分離現象。

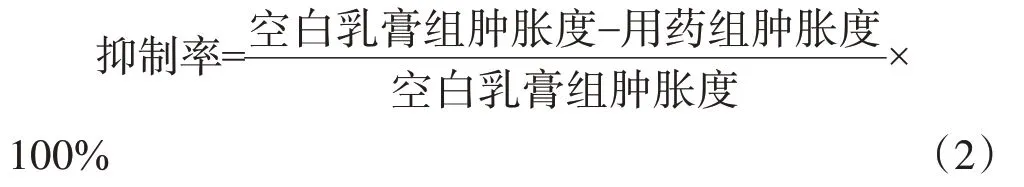

2.2 二甲苯致小鼠耳腫脹實驗

取昆明種小鼠50只,體質量(20±2)g,雌雄參半,隨機分成低、中、高劑量組、陽性對照組及空白乳膏組,共5組,每組10只。在空白乳膏組小鼠右耳耳廓內外均勻涂抹空白乳膏0.1 g·kg-1;低、中、高劑量丁香酚乳膏組,分別在小鼠右耳耳廓內外均勻涂抹丁香酚乳膏0.1 g·kg-1;陽性對照組,在小鼠右耳耳廓內外均勻涂抹復方醋酸地塞米松乳膏0.1 g·kg-1。各項處理均為2次/d,共處理7 d。每次給藥前,先用0.9%氯化鈉溶液清洗小鼠耳廓,待皮膚干燥后給藥。另外,各組均同時給左耳涂抹與右耳等質量的0.9%氯化鈉溶液。第7天涂藥20 min后,對各組小鼠左右耳涂抹0.05%二甲苯溶液致炎,每只0.05 mL,40 min后,脫頸椎處死小鼠,剪下雙耳,在雙耳相同部位打下8 mm圓耳片,稱質量,以左耳作對照,左右耳片質量差為腫脹程度,依據公式(2)求出腫脹抑制率[7]。

2.3 體外抑菌實驗

從-80 ℃冰箱取凍存的大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌菌種,室溫解凍,在超凈臺中分別接種于肉湯培養基中。在37 ℃的環境下,培養24 h。選用標準菌落接種于液體培養基中培養6 h,調整菌液吸光度為0.1后備用。

取無菌液體培養基20 mL 于直徑為9 cm 的培養皿中,室溫冷凝固化。取備用菌液50 μL,均勻涂布于培養基表面,用直徑為6 mm 的打孔器在中央位置打孔,并用所制高、中、低劑量的丁香酚乳膏填滿缺孔,密封后置于37 ℃恒溫培養箱中培養24 h。取出測量抑菌環直徑。每個劑量均設3 個平行組。

2.4 磷酸組胺致小鼠瘙癢實驗

取昆明種小鼠50 只,體質量為(20±2)g,雌雄各25 只。實驗前1 d 用脫毛膏脫去頸部毛發,脫毛局部均未出現明顯的損傷。將小鼠隨機分成5 組,分別為低、中、高劑量丁香酚乳膏組、陽性對照組及空白乳膏組,每組10 只。每只小鼠在脫毛處涂抹0.05%磷酸組胺溶液20 μL,30 min內小鼠如不呈現抓撓動作(即后爪連續搔抓磷酸組胺涂抹部位),需再次涂抹磷酸組胺,直至出現瘙癢反應為止,記錄磷酸組胺的累計用量。低、中、高劑量藥物組分別在小鼠頸部脫毛處均勻涂抹丁香酚乳膏0.1 g·kg-1,陽性對照組在小鼠頸部脫毛處均勻涂抹復方醋酸地塞米松乳膏0.1 g·kg-1,空白乳膏組在小鼠頸部脫毛處均勻涂抹空白乳膏0.1 g·kg-1,每天3次,連續3 d,每次給藥前,用0.9%氯化鈉溶液清洗小鼠頸部脫毛處,待0.9%氯化鈉溶液干燥后給藥,連續處理6 d。第7天給藥后,在創面處涂抹0.05%磷酸組胺20 μL,于無干擾環境下觀察小鼠30 min 內搔抓總次數,并記錄數據。

2.5 統計學處理

采用SPSS 16.0軟件對數據進行統計分析。實驗數據均以()表示,采用單因素方差分析,P<0.05為差異有統計學意義。

3 結果

3.1 處方優化結果

3.1.1Box-Behnken 響應面法篩選處方實驗設計及其結果 Box-Behnken 響應面法篩選處方實驗設計結果見表3。

表3 丁香酚乳膏處方優化實驗設計及評分結果

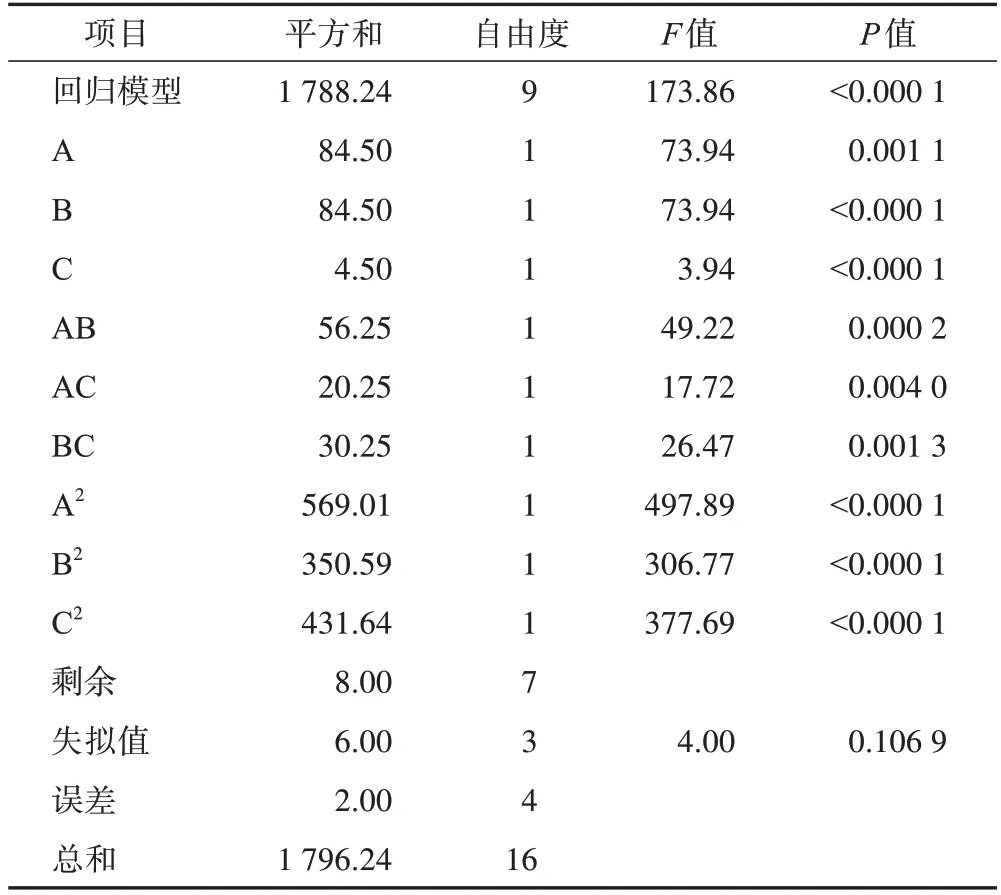

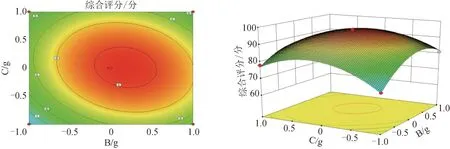

3.1.2模型擬合 運用Design-Expert V8.0.6.1 軟件,以Y對自變量進行模型擬合,使用相關系數(r)評價擬合模型,通過比較擬合度,得到回歸方程Y=96.00+3.25A+3.25B+0.94C-3.75AB-2.81AC-3.44BC-11.63A2-9.12B2-15.82C2,方差分析見表4。由此可知,r=0.995 5,P<0.000 1,F值為173.86,表明模型具有極顯著差異性;失擬項P=0.106 9>0.05,失擬項不顯著,說明該模型精確度和精密度均較好,試驗誤差小,可以用此模型對丁香酚乳膏處方進行分析和預測。

表4 丁香酚乳膏多元回歸模型方差分析結果

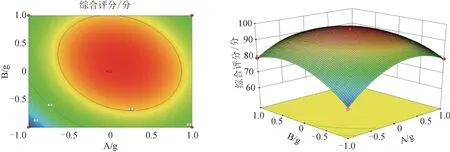

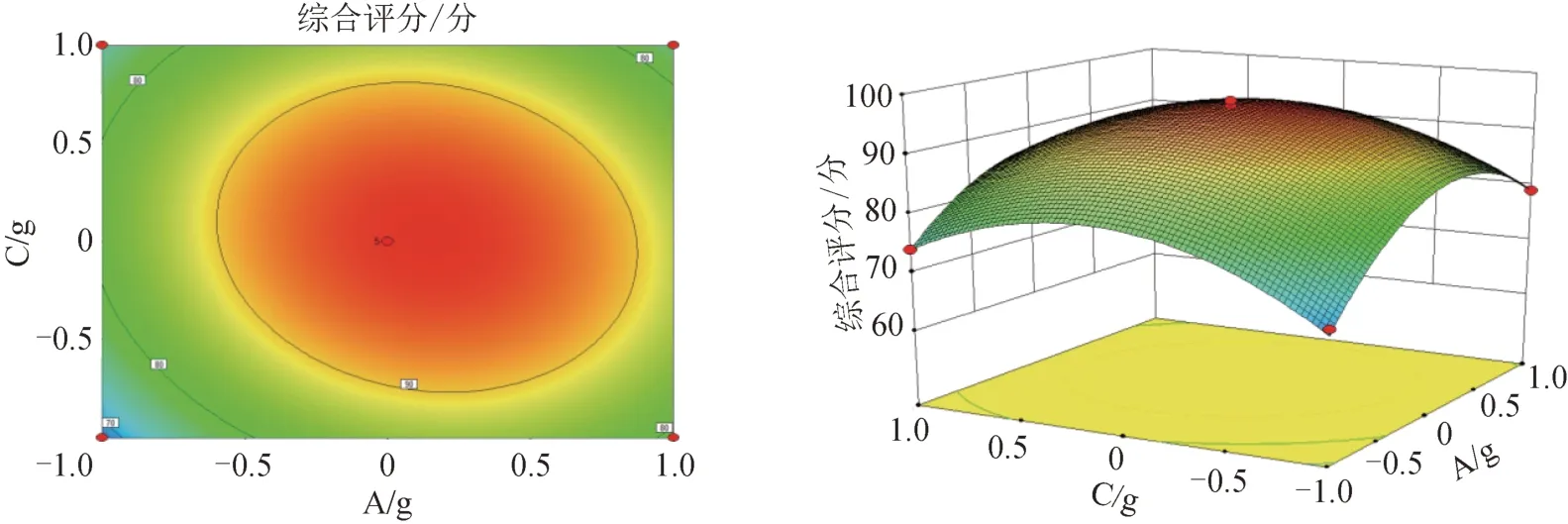

3.1.3響應面優化分析 運用Design-Expert V8.0.6.1 軟件,繪制不同影響因素對綜合評分的等高線圖和響應面圖,以獲知各影響因素的交互作用對綜合評分的影響。

由圖1~3 可知,丁香酚、單硬脂酸甘油酯和硬脂酸的用量對綜合評分均成拋物線形,即隨著因素的增大,綜合評分呈先增大后降低的趨勢,因此,在提取工藝中適當提高三者比例可以提高綜合評分。通過軟件分析以上各項數據,并結合實際可操作性,確定最佳處方為丁香酚的用量為1.0 g、硬脂酸的用量為1.65 g、單硬脂酸甘油酯的用量為0.75 g,該處方實際操作性好,可以作為丁香酚乳膏的最優基本基質處方。

圖1 丁香酚用量和硬脂酸用量對綜合評分的影響

圖2 丁香酚用量和單硬脂酸甘油酯用量對綜合評分的影響

圖3 硬脂酸用量與單硬脂酸甘油酯用量對綜合評分的影響

3.2 乳膏的制備方法

將硬脂酸1.65 g、單硬脂酸甘油酯0.75 g、丁香酚1.00 g放置于坩堝內,水浴加熱至液態,繼續加熱至75~80 ℃,將所得液體作為油相;另取處方量的十二烷基硫酸鈉、甘油和蒸餾水置于坩堝內,水浴加熱至溶化,繼續加熱至75~80 ℃,將所得的液體作為水相。將油相緩緩倒入水相中,邊加邊攪拌,待乳化完全后,從水浴鍋上取下,密封于陰涼處放置即得。將無藥效作用的中鏈甘油三酸酯代替處方中的丁香酚,按同樣方法即可制得空白乳膏。將處方中丁香酚用量替換為0.75、0.50 g,則分別得中劑量乳膏和低劑量乳膏。

3.3 丁香酚乳膏對二甲苯所致小鼠耳廓腫脹的影響

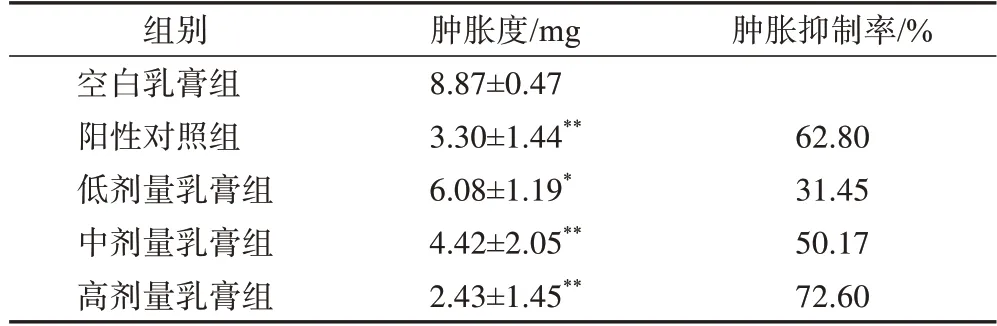

實驗結果表明,與空白乳膏組相比,高、中、低劑量丁香酚乳膏組和陽性對照組均能有效降低小鼠兩耳片質量的差值,減輕小鼠耳腫脹情況,差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01),且高劑量組的腫脹抑制率為72.60%,高于陽性對照組,表明丁香酚乳膏可以抑制二甲苯引起的炎癥,具有明顯的抗炎效果,具體結果見表5。

表5 丁香酚乳膏對二甲苯所致小鼠耳廓腫脹的抑制作用(,n=10)

表5 丁香酚乳膏對二甲苯所致小鼠耳廓腫脹的抑制作用(,n=10)

注:乳膏用量均為0.10 g·kg-1;與空白乳膏組比較,*P<0.05,**P<0.01;表7同。

3.4 丁香酚乳膏體外抑菌實驗結果

抑菌圈的檢測是為了對比丁香酚乳膏不同劑量組的抑菌活性大小,抑菌圈越大,說明抑菌活性越好。抑菌圈直徑為6 mm即為與打孔器直徑相同,無抑菌作用。對大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌的抑菌圈檢測結果表明,丁香酚乳膏對大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌均有抑制作用,且相同的給藥劑量下丁香酚乳膏對金黃色葡萄球菌的抑制作用更強,具體結果見表6。

表6 丁香酚乳膏體外抑菌作用(,n=3)

表6 丁香酚乳膏體外抑菌作用(,n=3)

3.5 丁香酚乳膏對磷酸組胺致小鼠瘙癢反應的影響

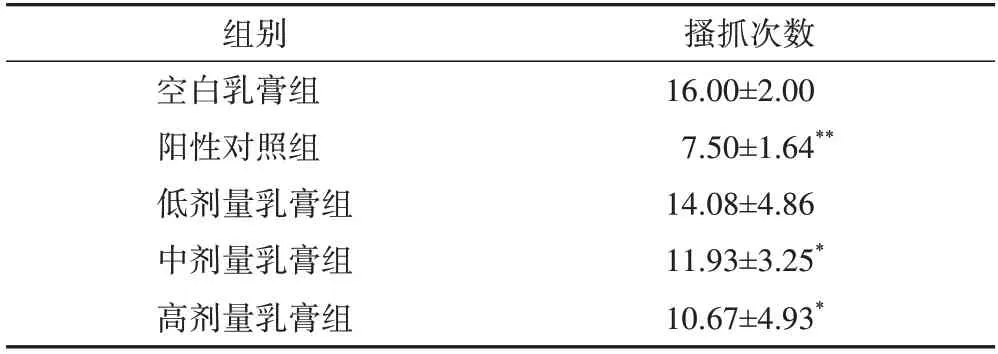

與空白乳膏組相比,中、高劑量丁香酚乳膏組可以減少磷酸組胺所致的小鼠搔抓次數(P<0.05),且隨給藥劑量的增大,抗瘙癢效果更趨明顯,陽性對照組可以顯著減少搔抓次數(P<0.01),表明丁香酚乳膏可以抑制磷酸組胺引起的瘙癢反應,提示丁香酚乳膏具有止癢效果,具體結果見表7。

表7 丁香酚乳膏對磷酸組胺致小鼠瘙癢的抑制作用(,n=10)

表7 丁香酚乳膏對磷酸組胺致小鼠瘙癢的抑制作用(,n=10)

4 討論

通過檢索相關文獻,發現以丁香酚為主要藥用物質的制劑主要有丁香酚微乳劑、丁香酚微乳凝膠、丁香酚凝膠與丁香酚納米乳等,常用于殺螨、抗炎、鎮痛[8-12]。由此可見,在利用丁香酚的油性物質性質將其制成乳膏,用于抗炎、止癢的研究領域存在一定的空白,且乳膏劑相較于微乳劑與納米乳劑,制備工藝簡單、穩定性強,可以均勻溶解藥物有效成分,更好地發揮藥效。但曾有研究報道,7月齡嬰兒誤食丁香酚出現蛋白尿病變及凝血病;動物實驗表明,丁香酚會引起胃腸炎和厭食癥[2]。因此,在使用丁香酚乳膏的過程中,應注意不要入口,不建議給嬰幼兒使用。

“藥輔合一”理論是傳統中藥制劑理論與實踐成果中的思想精華,蘊含著實踐的智慧。本研究中丁香酚具有良好的脂溶性且熱穩定性良好,因此,可以作為油相中的良好基質,參與構成穩定的乳膏結構。另外,丁香酚具有較強的促透性,其促皮吸收機制與薄荷醇相似,既能直接毀壞角質層細胞的脂質屏障,又能改變細胞內Ca2+平衡,影響細胞膜膜電位,破壞角質層的屏障功能[13],發揮促滲透效果。丁香酚不僅可以作為丁香酚乳膏的主要成型輔料,自身也具有較強的藥效作用,體現了“藥輔合一”制劑理念中“藥之為輔”與“輔之為藥”的設計應用規律。這一制劑理念不僅可以用于指導中藥制劑方法的創新,還能啟示輔料對于制劑的巨大價值,對于開發新型輔料等具有重大意義。同時,也需要跟進新型藥用輔料的不良反應、使用條件和與之配套的質量檢測方法研究,以期對“藥輔合一”理念有更加科學、標準的應用。

5 結論

綜上所述,本研究制得的丁香酚乳膏具有優良的抗炎、止癢效果和一定的抑菌作用。該乳膏的研制為丁香酚新用途的探索和丁香臨床應用的拓展提供了參考。